- •Построение системы автоматического управления

- •Классификация систем автоматического управлении

- •Статистические характеристики элементов системы.

- •Статистические характеристики соединения звеньев.

- •Параллельное соединение звеньев

- •Последовательное соединение звеньев

- •Охват звена жесткой обратной связью

- •5. Виды статических ошибок (вывод формул).

- •6. Астатические элементы и системы.

- •Методы описания динамики линейных систем автоматического управления.

- •8. Классические методы решения дифференциальных уравнений

- •9. Операторные методы решения дифференциальных уравнений

- •10. Матричный метод решения уравнения.

- •11.Устоичивость автоматических систем.

- •12.Определение устойчивости по корням характеристического уравнения.

- •13.Теорема Ляпунова.

- •14. Частотные характеристики.

- •15. Логарифмические частотные характеристики.

- •16. Передаточные функции

- •17. Передаточные функции соединение звеньев.

- •18. Связь передаточных функций и частотных характеристик.

- •19.Типовые динамические звенья и их характеристики.

- •Типовые динамические звенья

- •20.Интегрирующее звено.

- •21.Идеальное дифференциальное звено

- •22.Реальное дифференцирующее звено.

- •23.Инерционное звено 1-го порядка.

- •24.Звенья второго порядка.

- •25. Звено с опаздываем.

- •26. Переходные процессы. Качественные показатели переходного процесса.

- •27. Интегральные оценки качества.

- •32.Синтез корректирующих устройств по логарифмическим частотным характеристикам.

- •33. Методы построения переходных процессов.

- •35. Основные виды нелинейности.

- •36. Метод фазового портрета.

- •37. Устойчивость нелинейных систем.

8. Классические методы решения дифференциальных уравнений

9. Операторные методы решения дифференциальных уравнений

Алгоритм решения дифференциальных уравнений операторным методом: 1. По заданному входному воздействию u(t) с помощью таблиц или интеграла Лапласа (2.3) находится его изображение U(p). 2. По дифференциальному уравнению составляется передаточная функция W(p). 3. Определяется изображение выходной переменной по выражению . 4. Определяется оригинал y(t) на основе обратного преобразования Лапласа с помощью таблиц по изображению Y(p).

Пусть дано дифференциальное уравнение:

![]() ,

,

где f(t) –

оригинал, а ![]() (i

= 1,2,..,n) – постоянные коэффициенты. Будем

искать решение этого уравнения,

удовлетворяющее начальным условиям

(i

= 1,2,..,n) – постоянные коэффициенты. Будем

искать решение этого уравнения,

удовлетворяющее начальным условиям ![]() .

Обозначим изображение исходной функции

.

Обозначим изображение исходной функции ![]() ,

после чего найдем изображения правой

и левой частей уравнения. Получив

вспомогательное уравнение, разрешим

его относительно X(p) и

найдем оригинал его, то есть x(t).

,

после чего найдем изображения правой

и левой частей уравнения. Получив

вспомогательное уравнение, разрешим

его относительно X(p) и

найдем оригинал его, то есть x(t).

Пример 4. Решить дифференциальное уравнение

![]()

при

начальных условиях ![]() .

.

Решение. Полагая

,

получим

операторное уравнение с учетом ![]()

Так

как ![]() имеет

корни

имеет

корни ![]() и

и ![]() ,

то

,

то

![]() .

.

Значит, ![]() .

.

Разложим X(p) на простейшие дроби:

![]() .

.

Отсюда

![]() .

.

Подставим в обе части этого тождества p=1. Тогда имеем

![]() .

.

Полагая , получим

![]() ,

откуда

,

откуда ![]() .

Далее, подставляя найденные A и C в

тождество, получим

.

Далее, подставляя найденные A и C в

тождество, получим

![]() .

.

Приравнивая свободные члены в обеих частях тождества, получаем уравнение для определения B:

![]()

а ![]() .

И следовательно,

.

И следовательно, ![]() .

.

10. Матричный метод решения уравнения.

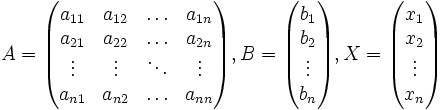

Ма́тричный метод решения (метод решения через обратную матрицу) систем линейных алгебраических уравнений с ненулевым определителем состоит в следующем.

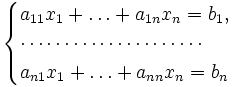

Пусть

дана система линейных уравнений

с ![]() неизвестными

(над произвольным полем):

неизвестными

(над произвольным полем):

Тогда её можно переписать в матричной форме:

![]() ,

где

,

где ![]() —

основная матрица системы,

—

основная матрица системы, ![]() и

и ![]() —

столбцы свободных членов и решений

системы соответственно:

—

столбцы свободных членов и решений

системы соответственно:

Умножим

это матричное уравнение слева на ![]() —

матрицу, обратную к матрице

:

—

матрицу, обратную к матрице

:

![]()

Так

как ![]() ,

получаем

,

получаем ![]() .

Правая часть этого уравнения даст

столбец решений исходной системы.

Условием применимости данного метода

(как и вообще существования решения

неоднородной системы линейных уравнений

с числом уравнений, равным числу

неизвестных) является невырожденность матрицы

A. Необходимым и достаточным условием

этого является неравенство нулю определителя

матрицы A:

.

Правая часть этого уравнения даст

столбец решений исходной системы.

Условием применимости данного метода

(как и вообще существования решения

неоднородной системы линейных уравнений

с числом уравнений, равным числу

неизвестных) является невырожденность матрицы

A. Необходимым и достаточным условием

этого является неравенство нулю определителя

матрицы A:

![]() .

.

Для

однородной системы линейных уравнений,

то есть когда вектор ![]() ,

действительно обратное правило:

система

,

действительно обратное правило:

система ![]() имеет

нетривиальное (то есть ненулевое) решение

только если

имеет

нетривиальное (то есть ненулевое) решение

только если ![]() .

.

Такая связь между решениями однородных и неоднородных систем линейных уравнений носит название альтернативы Фредгольма.

11.Устоичивость автоматических систем.

Устойчивость — свойство САУ возвращаться в заданный или близкий к нему установившийся режим после какого-либо возмущения.

Устойчивая САУ — система, в которой переходные процессы являются затухающими.

![]() —

операторная форма

записи линеаризированного уравнения.

—

операторная форма

записи линеаризированного уравнения.

y(t) = yуст(t)+yп = yвын(t)+yсв

yуст(yвын) — частное решение линеаризированного уравнения.

yп(yсв) —

общее решение линеаризированного

уравнения как однородного дифференциального

уравнения, то есть ![]()

САУ

устойчива, если переходные процессы

уn(t),

вызываемые любыми возмущениями, будут

затухающими с течением времени, то

есть ![]() при

при ![]()

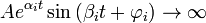

Решая дифференциальное уравнение в общем случае, получим комплексные корни pi, pi+1 = ±αi ± jβi

Каждой паре комплексно-сопряженных корней соответствует следующая составляющая уравнения переходного процесса:

![]() ,

где

,

где ![]() ,

, ![]()

Из полученных результатов видно, что:

при ∀αi<0 выполняется условие устойчивости, то есть переходный процесс с течением времени стремится к ууст (Теорема Ляпунова 1);

при ∃αi>0, выполняется условие неустойчивости (Теорема Ляпунова 2), то есть

,

что приводит к расходящимся колебаниям;

,

что приводит к расходящимся колебаниям;при ∃αi=0 и ¬∃αi>0

,

что приводит к незатухающим синусоидальным

колебаниям системы (система на границе

устойчивости) (Теорема

Ляпунова 3).

,

что приводит к незатухающим синусоидальным

колебаниям системы (система на границе

устойчивости) (Теорема

Ляпунова 3).