- •Оглавление

- •Введение

- •Рабочая программа

- •Краткий конспект лекций *

- •1. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений

- •1.1. Метод простой итерации

- •1.2. Усовершенствованный метод последовательный приближений

- •1.3. Метод Ньютона-Рафсона

- •Геометрическое толкование

- •Уравнение касательной

- •1.4. Случай почти равных корней

- •1.5. Метод хорд

- •1.6. Метод секущих

- •Варианты заданий

- •Вопросы для самопроверки

- •2. Методы интерполяции

- •2.1. Метод Лагранжа

- •2.2. Вычислительная схема Эйткена

- •2.3. Определение явного вида интерполяционного многочлена

- •Варианты заданий

- •Вопросы для самопроверки

- •3.Метод наименьших квадратов

- •3.1.Постановка задачи и способ решения

- •3.2.Вычислительная схема метода наименьших квадратов

- •3.3.Получение таблицы экспериментальных данных

- •3.4. Методические указания по выполнению задания

- •3.5. Форматирование Диаграммы

- •Варианты заданий

- •Вопросы для самопроверки

- •4. Полином Чебышева

- •Свойства полиномов Чебышева

- •Определение полиномов Чебышева

- •Численная оценка полиномов Чебышева

- •5. Решение систем линейниых (слау) и нелинейных уравнений (снау)

- •5.1. Метод Ньютона - Рафсона для систем нелинейных уравнений

- •5.2. Метод итерациЙ для систем нелинейных уравнений

- •5.3. Системы линейных уравнений Метод Простой итерации

- •5.4. Метод Зейделя

- •Варианты заданий

- •Вопросы для самопроверки

- •6. Численное интегрирование

- •6.1.Квадратурные формулы, порожденные интерполяционными формулами

- •6.2. Квадратурные формулы Гаусса

- •6.3 Метод Ромберга

- •6.4. Вычисление интеграла по формуле прямоугольников

- •6.5 Вычисление интеграла по формуле трапеций

- •6.6. Вычисление интеграла методом Симпсона

- •6.7 Вычисление интеграла методом Гаусса

- •Варианты заданий

- •Вопросы для самопроверки

3.5. Форматирование Диаграммы

Щелкнем правой кнопкой мыши по названию оси Y, появится диалоговое окно, щелкнем по Формат названия оси, выберем закладку Выравнивание: по горизонтали – по центру, по вертикали – по центру. Перетащим название оси Y в левый верхний угол диаграммы около последнего значения координаты y. Перенесем название оси X в нижний правый угол диаграммы около последнего значения координаты х.

Щелкнем правой кнопкой мыши по центральному серому полю диаграммы – Область построения диаграмм. Появится диалоговое окно. Выберите Формат области построения. В закладке Вид выберем: Рамка невидимая, Заливка – прозрачная. Нажмите ОК.

Щелкнем правой кнопкой мыши по любой экспериментальной точке на диаграмме. Появится диалоговое окно. Выберите Формат рядов данных. В закладке Вид выберите: Линия – отсутствует, Маркер – обычный, тип маркера – треугольник, цвет – черный, фон – белый, размер 7 пт. Нажмите кнопку ОК.

Щелкнем правой кнопкой мыши по линии оси X. Появится диалоговое окно. Выберите Формат оси. Выберите закладку Вид: Ось – другая, Толщина – вторая снизу в раскрывающемся списке. Выберите закладку Шкала, установите минимальное значение, равное 0, максимальное – 2, цена основных делений – 0.5. Нажмите кнопку ОК.

Щелкнем правой кнопкой мыши по линии оси Y. Появится диалоговое окно. Выберите Формат оси. Выберите закладку Вид: Ось – другая, Толщина – вторая снизу в раскрывающемся списке. Выберите закладку Шкала, установите минимальное значение, равное 0, максимальное – 3, цена основных делений – 1. Нажмите кнопку ОК.

Щелкнем правой кнопкой мыши по линии ограничивающую область диаграммы. На линии появятся черные квадратные маркеры, потянув за которые можно изменить размер диаграммы. Также появится диалоговое окно в котором выберите Формат области диаграммы. В закладке Вид установите: Рамка – невидимая, Заливка – прозрачная. В закладке Шрифт уберите галку Автомасштабирование. Нажмите ОК.

6. На основании

полученной таблицы экспериментальных

данных найдем прямую по формуле

![]() ,

имеющую наименьшее среднее квадратичное

отклонение от табличных значений, для

этого составим систему (3.8). В случае

линейной аппроксимации это система

двух уравнений с двумя неизвестными –

(3.13). Решение системы (3.13) сводится к

расчету коэффициентов

и свободных членов

.

,

имеющую наименьшее среднее квадратичное

отклонение от табличных значений, для

этого составим систему (3.8). В случае

линейной аппроксимации это система

двух уравнений с двумя неизвестными –

(3.13). Решение системы (3.13) сводится к

расчету коэффициентов

и свободных членов

.

7. Рассчитаем коэффициенты и свободные члены :

После расчета коэффициентов воспользовавшись формулами (3.9) или табл. 3.2, найдем коэффициенты искомой прямой:

;

;

.

.

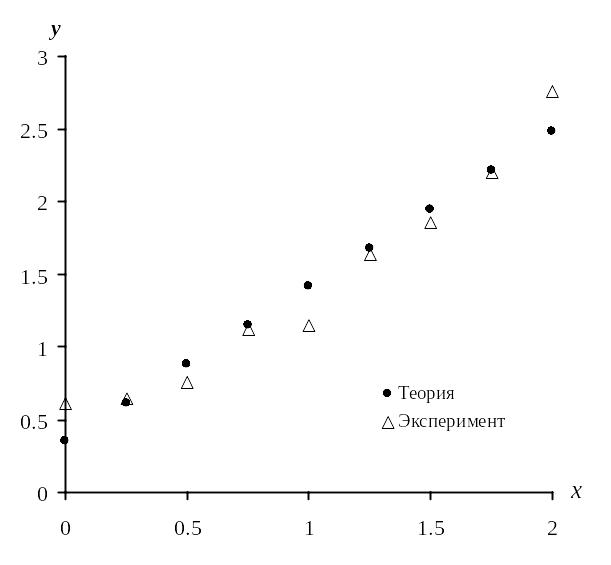

На основании полученных коэффициентов прямой рассчитаем теоретические значения , причем значения х возьмем прежние. Сформируем таблицу теоретических данных. Отобразим их на диаграмме.

Рассчитаем линейное суммарное среднеквадратичное отклонение по формуле (3.4).

Рассчитаем коэффициент корреляции (3.19).

'____________________линия

For i = 1 To h + 1

' Считывание таблицы экспериментальных данных

x(i) = Worksheets(1).Cells(i, 1).Value

y(i) = Worksheets(1).Cells(i, 2).Value

'Расчет коэффициентов S и свободных членов Т

S0 = S0 + 1

S1 = S1 + x(i)

S2 = S2 + x(i) * x(i)

T0 = T0 + y(i)

T0_11 = T0_11 + y(i) * y(i)

T1 = T1 + x(i) * y(i)

Next i

' Расчет коэффициентов прямой аппроксимации

a0 = -1 / (-S1 ^ 2 + S2 * S0) * (-S2 * T0 + S1 * T1)

a1 = (-S1 * T0 + T1 * S0) / (-S1 ^ 2 + S2 * S0)

'Расчет коэффициента корреляции

R1 = (S0 * T1 - S1 * T0)

R2 = Sqr((S0 * S2 - S1 * S1) * (S0 * T0_11 - T0 * T0))

R = R1 / R2

For i = 1 To h + 1

' Расчет таблицы теоретических данных

y1(i) = a0 + a1 * x(i)

' Расчет среднеквадратичной ошибки линейной аппроксимации

S_line = S_line + (y(i) - y1(i)) ^ 2

Next i

Вывод всех полученных данных осуществляем на рабочий лист 3.2 (табл 3.4).

На основе полученных

данных получаем коэффициенты линейной

аппроксимации:

![]() ,

,

![]() .

.

Таким образом,

уравнение искомой прямой (линейная

аппроксимация табличной функции) есть

![]() .

На основе этого уравнения получаем

таблицу теоретических данных линейной

аппроксимации. Для прямой

.

На основе этого уравнения получаем

таблицу теоретических данных линейной

аппроксимации. Для прямой

![]() коэффициент корреляции

коэффициент корреляции

![]() .

.

Таблица 3.4

i |

S0 |

S1 |

S2 |

T0 |

T1 |

Sпрям |

1 |

1 |

0 |

0 |

0.607833 |

0 |

0.0677 |

2 |

1 |

0.25 |

0.0625 |

0.638997 |

0.159749 |

0.000641 |

3 |

1 |

0.5 |

0.25 |

0.754814 |

0.377407 |

0.015597 |

4 |

1 |

0.75 |

0.5625 |

1.124718 |

0.843539 |

0.000442 |

5 |

1 |

1 |

1 |

1.143086 |

1.143086 |

0.072187 |

6 |

1 |

1.25 |

1.5625 |

1.634384 |

2.04298 |

0.001884 |

7 |

1 |

1.5 |

2.25 |

1.851189 |

2.776783 |

0.008581 |

8 |

1 |

1.75 |

3.0625 |

2.195643 |

3.842376 |

0.000202 |

9 |

1 |

2 |

4 |

2.755207 |

5.510413 |

0.07802 |

∑ |

9 |

9 |

12.75 |

12.70587 |

16.69633 |

0.245255 |

8. Найдем теперь

аппроксимирующую кривую более высокого

порядка – параболу

![]() .

.

В случае параболической аппроксимации это система трех уравнений с тремя неизвестными – (3.18). Решение системы (3.18) сводится к расчету коэффициентов и свободных членов .

9. Рассчитаем коэффициенты и свободные члены :

.

После расчета коэффициентов, воспользовавшись формулами (3.9) или таблицей 3.2, найдем коэффициенты искомой параболы:

;

;

;

;

.

.

На основании полученных коэффициентов параболы рассчитаем теоретические значения причем, значения х возьмем прежние. Сформируем таблицу теоретических данных (табл. 3.5). Отобразим их на диаграмме (рис. 3.3).

Таблица 3.5

x |

yтеория |

0 |

0.34764 |

0.25 |

0.613671 |

0.5 |

0.879702 |

0.75 |

1.145732 |

1 |

1.411763 |

1.25 |

1.677794 |

1.5 |

1.943825 |

1.75 |

2.209856 |

2 |

2.475887 |

Рис. 3.3

Рассчитаем параболическое суммарное квадратичное отклонение по формуле (3.4).

'_____________________ парабола

For i = 1 To h + 1

' Считывание таблицы экспериментальных данных

x(i) = Worksheets(1).Cells(i, 1).Value

y(i) = Worksheets(1).Cells(i, 2).Value

' Расчет коэффициентов S и свободных членов T

S0 = S0 + 1

S1 = S1 + x(i)

S2 = S2 + x(i) * x(i)

S3 = S3 + x(i) * x(i) * x(i)

S4 = S4 + x(i) * x(i) * x(i) * x(i)

T0 = T0 + y(i)

T0_11 = T0_11 + y(i) * y(i)

T1 = T1 + x(i) * y(i)

T2 = T2 + y(i) * x(i) * x(i)

Next i

' Расчет коэффициентов параболической аппроксимации

а0 = -(-S2 ^ 2 * T2 - S1 * S4 * T1 + S1 * S3 * T2 + S3 * S2 * T1 + S4 * S2 * T0 - S3 ^ 2 * T0) / (S4 * S1 ^ 2 + S2 ^ 3 - S4 * S2 * S0 - 2 * S1 * S3 * S2 + S3 ^ 2 * S0)

а1 = (-S0 * S4 * T1 + S0 * S3 * T2 - S2 * S3 * T0 - S2 * T2 * S1 + S2 ^ 2 * T1 + T0 * S4 * S1) / (S4 * S1 ^ 2 + S2 ^ 3 - S4 * S2 * S0 - 2 * S1 * S3 * S2 + S3 ^ 2 * S0)

а2 = -(S3 * T0 * S1 - S3 * T1 * S0 - T2 * S1 ^ 2 + S2 * T1 * S1 - S2 ^ 2 * T0 + S2 * S0 * T2) / (S4 * S1 ^ 2 + S2 ^ 3 - S4 * S2 * S0 - 2 * S1 * S3 * S2 + S3 ^ 2 * S0)

For i = 1 To h + 1

'Расчет таблицы теоретических данных

y2(i) = b0 + b1 * x(i) + b2 * x(i) * x(i)

'Расчет параболического суммарного квадратичного отклонения

S_parab = S_parab + (y(i) - y2(i)) ^ 2

Next i

Вывод всех полученных данных осуществляем на рабочий лист 3.

На основе полученных

данных получаем коэффициенты параболической

аппроксимации:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Таким образом, уравнение искомой параболы (параболической аппроксимация табличной функции) есть

![]() .

.

На основе этого уравнения получаем таблицу теоретических данных параболической аппроксимации.

Для параболы

![]() .

.

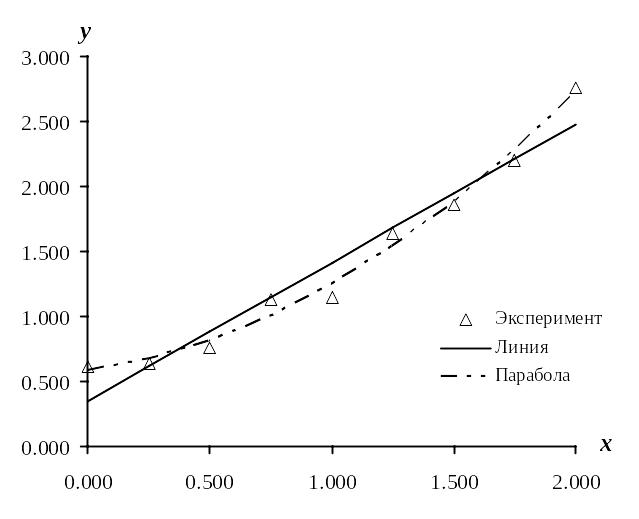

Рис. 3.4

10. Вывод итоговых данных осуществляем на рабочий лист 4 – таблицы: экспериментальных данных, линейной и параболической аппроксимаций, линейное и параболическое суммарное квадратичное отклонения, общую диаграмму (Рис. 3.4) .

Таблица 3.6

i |

S0 |

S1 |

S2 |

S3 |

S4 |

T0 |

T1 |

T2 |

Sпарабола |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.607833 |

0 |

0 |

0.0005711 |

2 |

1 |

0.25 |

0.0625 |

0.015625 |

0.003906 |

0.638997 |

0.159749 |

0.039937 |

0.0011389 |

3 |

1 |

0.5 |

0.25 |

0.125 |

0.0625 |

0.754814 |

0.377407 |

0.188703 |

0.0032919 |

4 |

1 |

0.75 |

0.5625 |

0.421875 |

0.316406 |

1.124718 |

0.843539 |

0.632654 |

0.014994 |

5 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1.143086 |

1.143086 |

1.143086 |

0.0099792 |

6 |

1 |

1.25 |

1.5625 |

1.953125 |

2.441406 |

1.634384 |

2.04298 |

2.553725 |

0.0100108 |

7 |

1 |

1.5 |

2.25 |

3.375 |

5.0625 |

1.851189 |

2.776783 |

4.165174 |

0.0006312 |

8 |

1 |

1.75 |

3.0625 |

5.359375 |

9.378906 |

2.195643 |

3.842376 |

6.724158 |

0.0053708 |

9 |

1 |

2 |

4 |

8 |

16 |

2.755207 |

5.510413 |

11.02083 |

0.0018512 |

∑ |

9 |

9 |

12.75 |

20.25 |

34.26563 |

12.70587 |

16.69633 |

26.46826 |

0.0478391 |

Таким образом,

,

в тоже время для прямой

.

То есть

![]() .

.

Сравнение прямой, параболы и экспериментальных точек подтверждает вывод, что в данном случае парабола заметно лучше аппроксимирует функциональную зависимость, полученную в эксперименте, чем прямая.