- •Управление человеческими ресурсами

- •Учебное пособие

- •Г.И. Сидунова

- •Содержание

- •Введение

- •Глава 1 теоретические аспекты управления человеческими ресурсами в современных условиях

- •1. Модель соответствия учр

- •2. Гарвардская схема

- •3. Модель приверженности

- •Глава 2 управление человеческими ресурсами как стратегическая функция менеджмента

- •Глава 3 Практические основы управления человеческими ресурсами

- •Глава 4 Мотивационный механизм организации

- •Глава 5 управление знаниями

- •Глава 6 процесс управления человескими ресурсами в современных условиях

- •Глава 7 труд и трудовые отношения

- •Глава 8 развитие человеческих ресурсов

- •Глоссарий

- •Капитал - аккумулированная (совокупная) сумма товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли, богатства.

- •Заключение

- •Рекомендуемая литература:

- •Управление человеческими ресурсами

- •400005, Волгоград, пр. Им. В.И. Ленина, 28.

- •400005, Волгоград, ул. Советская, 35.

Глава 5 управление знаниями

В разделе дан обзор теоретических основ процесса управления знаниями (УЗ), функций, теоретической модели. В числе прочих рассмотрены такие вопросы, как способы получения новых знаний; такие подходы к УЗ как концепция «управления талантами», концепция «непрерывного образования», а также иные аспекты, связанные с данным процессом.

Ключевые слова: знания, управление знаниями, функции управления знаниями, типы знаний, стратегии управления знаний, способы получения и разработки знаний, концепция «непрерывного обучения», концепция «управления талантами».

«Управление

знаниями – это любой процесс или

практика создания, приобретения,

овладения, распределения и использования

знаний, где бы они не находились, который

увеличивает знания и показатели труда

в организациях»

Х. Скарбороу,

1999 г.

Что представляет собой управление знаниями на Ваш взгляд? Почему знаниями необходимо управлять? Поясните свою позицию.

Современная экономическая система как экономика знаний

По-разному можно охарактеризовать процессы и явления, происходящие в современном мировом социально-экономическом пространстве. Невозможно однозначно оценить и тип нового общества, движение к которому неуклонно осуществляется во многих странах мира - постиндустриальному, информационному, глобализированному.

Достаточно спорным является вопрос о том, экономикой знаний или информационной является современная экономическая система, пришедшая на смену индустриальной. Утверждая, что важнейшим ресурсом и результатом современной экономики являются знания, мы склонны к тому, что современная экономическая система представляет собой все же экономику знаний (хотя в экономической литературе, как правило, различия между знаниями и информацией не проводятся) [5].

В инновационной экономике центр тяжести переносится на интеллектуальную собственность, которая становится качественно новой формой экономических отношений и основной характеристикой нового общественного воспроизводства. В этой связи следует отметить, что недостаточная поддержка образования и науки являются очень опасными и дезинтегрирующими.

С выдвижением на передовые позиции потребностей самосовершенствования и развития личности, всеобщей интеллектуализацией труда исчезает само понятие отчуждения труда, поскольку продукты интеллектуальной деятельности не могут быть отчуждены.

Доминирование социальных потребностей в общей структуре потребностей обусловило дифференциацию форм жизнедеятельности и обособление науки и образования. Осуществляется качественный скачок в развитии потребностей и способностей, переход к их более высокому уровню и решающим фактором развития общества становится наука и образование. С развитием НТП начинается интеграция производства и потребления, слияние непосредственного труда и интеллектуальной деятельности. Способности превращаются в потребности, а потребности – в способности. Этот процесс напрямую связан с ускорением темпов инновации.

Само функционирование человека в обществе проявляется теперь через взаимодействие науки и образования с непосредственным трудом.

Всеобщая интеллектуализация жизнедеятельности происходит не только от потребления, но и от непосредственного труда. Следовательно, она приводит к тому, что субъект труда выступает уже в форме человеческого капитала, а другие виды капитала (физический и денежный) становятся лишь условиями, обслуживающими потребности человека и его деятельность.

При этом, в числе наиболее важных перемен, произошедших во второй половине ХХ - в начале ХХI вв., следует отметить информационно-коммуникационную революцию, социально-политические трансформации глобального масштаба, появление мирового финансового рынка и международного рынка труда, а также возрастающую роль образования как движущей силы социально-экономического развития.

Наиболее неоднозначной тенденцией современности является глобализация, проявляющаяся во многих измерениях: экономика и технологические изменения, политика и социальная сфера, быт и культура, наука и образование. Объективные основания процесса глобализации формируются с учетом появления, распространения и развития информационно-телекоммуникаци-онных технологий. Материальной основой постиндустриального информационного общества становится новая экономика – экономика, где интеллектуальная составляющая перевешивает традиционные материальные факторы: земля, труд и капитал, теперь являются скорее ограничителями, а знания, образование превращаются в основной двигатель развития как материального, так и духовного производства.

Таким образом, движущей силой более продуктивного экономического роста становятся инновации, что способствует формированию новой экономики – экономики, основанной на знаниях. Знания и инновации являются результатом творческой деятельности человека, человеческого интеллекта. В связи с этим новая экономика, с одной стороны, предъявляет особые требования к качеству человеческого капитала, а с другой – создает возможности для его воспроизводства. При этом особую роль и значение приобретают сферы экономики, связанные с воспроизводством человеческого капитала, а именно отрасли и виды деятельности, обеспечивающие производство услуг и нематериальных благ – образование, наука, культура, здравоохранение, социальное обеспечение и др.[5].

Вместе с развитием новой экономики происходит становление новой социальной структуры общества, в которой информация является главным источником прогресса общества, а товарное производство перестает быть базовым элементом социальной жизни – появляются виртуальные рабочие места, электронная торговля, е-деньги, что свидетельствует о дематериализации экономической жизни. Формируется новый тип общественного потребления и образа жизни, изменяются ценности и потребительские предпочтения личности в пользу образования, информационных услуг, качественного питания, здоровой окружающей среды, качества трудовой жизни.

Изменение условий и содержания трудовой деятельности людей, информатизация и интеллектуализация труда; возникновение новых рабочих мест и профессий; формирование нового качества трудового процесса; создание новых сетевых форм организации производства, актуализация творческой инициативы сотрудников и др. – все эти новые аспекты трудовых отношений соответствуют инновационному вектору социально-экономического развития. Квалификация, профессионализм, компетентность, знания и способность к творчеству становятся наиболее важной характеристикой человеческих ресурсов инновационного типа [12, C. 27-67].

Данные тенденции прослеживаются в развитии большинства прогрессивных государств. Отчасти они характерны и для современной России. Изменения экономической структуры общественно-политического строя России – ее переход от прежней централизованно-плановой системы организации экономики к рыночной, общецивилизационной модели развития привели к интенсивному трансформационному процессу во всех секторах российской экономики [1]. Революционные рыночные преобразования в начале 90-х гг. привели к становлению предпринимательства; после кризиса 1998 г. и до 2003 г. к нарастанию уверенности бизнеса в позитивных перспективах; после 2003г., с усилением роли государства в становлении рыночных отношений и некоторой господдержки бизнеса, изменилась структура экономики: сократился импорт, стала развиваться собственная производственная база, но процессы развития бизнеса шли медленно, с преодолением институциональных преград.

Начиная с 2004 г. и до начала мирового экономического кризиса, аналитики отмечали период некоторой стабилизации российской экономики. Страна достигла относительного уровня финансовой и политической стабильности, значительно сократился внешний долг и уменьшился внутренний, имелись профицит бюджета, росли валютные резервы, был создан стабилизационный фонд. При этом темпы увеличения доходов населения опережали развитие экономики - рост зарплат начал опережать темпы роста производительности труда, что, в свою очередь, является признаком перегрева экономики. Рост инфляции, превышающий запланированные значения, практически не влиял на продолжающийся потребительский бум [8].

Все эти факторы, тем не менее, непрерывно посылали российскому и международному бизнесу сигналы о предсказуемости, устойчивости экономической ситуации в Росси как минимум в среднесрочной перспективе. Начавшийся в середине 2008 г. мировой финансовый кризис поначалу едва коснулся российской экономики, поскольку возможные его последствия, казалось, были сглажены своевременной системой мер.

Сегодня уже очевидно, что принятых мер оказалось недостаточно, так как все они носили тактический характер, а эффективность экономического развития в условиях начавшегося мирового кризиса ликвидности определяется правильностью выбора стратегических ориентиров. В этой ситуации необходима разработка соответствующих подходов, обеспечивающих решение как текущих задач, связанных с преодолением кризисных явлений, так и перспективных вопросов, связанных с повышением устойчивости российской экономики и её стратегическим развитием на инновационной основе.

Как оказалось, избежать последствий глобального кризиса используя конкурентное преимущество только в сырьевом секторе, уже практически невозможно. В условиях начавшегося замедления и снижения мирового экономического роста вряд ли можно надеяться на быстрое увеличение спроса на основные статьи российского сырьевого экспорта. Уже сегодня нефть и металлы не приносят те же доходы, как в предыдущие годы. Началось устойчивое снижение цен на нефть и рассчитывать только на сырьевой экспорт и относительно стабильные финансы уже не приходится.

Сохранение позитивной динамики и дальнейший рост рынков возможен лишь на основе быстрого обновления технологий и продуктов, т.е. производства и распространения технических, технологических и социальных инноваций. Однако на фоне структурной перестройки мировой экономики, разворачивающейся на основе новых технологий, в технологической структуре российской экономики наблюдается регресс, сужается потенциал роста современного и нового технологических укладов, экономика теряет способность к самостоятельному воспроизводству [4].

Необходимость придания российской экономике инновационного характера развития не требует широкой аргументации. Переход России на инновационный путь развития провозглашен одной из главных целей национальной государственной политики. Достижение этой цели позволит приблизиться к реализации стратегических национальных приоритетов – росту качества жизни населения России, построению экономики, основанной на знаниях, повышению национальной конкурентоспособности, преодолению экономического кризиса и стабильному развитию.

Для осуществления этой программы на первый план должны выйти факторы, которым в прошедший период не было уделено достаточно внимания и их роль постоянно недооценивалась, а меры, соответствующие их развитию откладывались или применялись непоследовательно, преобразования носили фрагментарный, несистемный, нестратегический характер. Фокус внимания необходимо перенести на сферы, формирующие человеческий капитал, в том числе, на систему образования и рынок труда, взаимодействие которых во многом определяет эффективность инновационных преобразований в экономики и обществе.

Сегодня производительность, экономический рост и международная конкурентоспособность отдельной страны зависят в незначительной степени от наличия природных ресурсов (скорее от их рациональной переработки) и в значительной – от возможности изменить качество человеческого капитала. В то время как индустриальные системы уделяют внимание материальным факторам производства, новая экономическая организация основывается на человеческих ресурсах и основным капиталом общества становятся знания. Образование является институтом, обеспечивающим индивидов знаниями и профессиональными навыками, адекватными современному этапу эволюционных трансформаций экономики.

Глобальные масштабы ускорения производства, технологизация, информатизация и социальная ориентация экономики приводят к изменениям в структуре профессий и, как следствие, - к формированию новой модели образования - гибкой, непрерывной, ориентированной на постоянные изменения, повышающей адаптивные способности работника. Происходит всё большее сближение и усложнение отношений между образованием и сферой занятости, в которых находят отражение современные тенденции и закономерности экономического развития России.

Взаимодействие системы образования и сферы труда в условиях экономики знаний

Экономическая структура меняется, но современная ситуация такова, что система высшего образования отстает от этих трансформаций, выпуская на рынок труда специалистов со знаниями и навыками актуальными до 90-х гг. В начале рыночных преобразований была острая потребность в кадрах рыночных профессий – экономистах, финансистах, менеджерах. При переходе к инновационному обществу и инновационной экономике, наряду со специалистами в области экономики, менеджмента, юриспруденции возникает колоссальный спрос на инженерные кадры, способные работать в инновационной сфере.

В связи со структурными преобразованиями российской экономики обостряется проблема несоответствия имеющихся профессий, специальностей, специализаций, уровней квалификации подготавливаемых профессиональных кадров, ищущих работу, качества подготовки выпускников - требованиям работодателей, а также наблюдается дисбаланс между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы на рынке труда.

Следует выделить отраслевые (различные темпы рыночных преобразований в экономике, промышленности и сфере услуг, мировой экономический кризис), территориальные (неравномерное размещение и распределение сырьевых и производственных ресурсов, различные темпы развития экономики и трудовых ресурсов), социально-демографические (пониженная конкурентоспособность отдельных групп населения - молодежи, инвалидов, женщин) и профессионально-квалификационные диспропорции (неурегулированность процессов воспроизводства и распределения трудовых ресурсов ).

В результате данных диспропорций и продолжающегося экономического кризиса возникает критическая ситуация. С одной стороны, на каждую вакансию претендуют по нескольку десятков соискателей, с другой - в структуре вакансий преобладают рабочие и инженерно-технические специальности, не удовлетворяются потребности предприятий в квалифицированной рабочей силе, снижается конкурентоспособность организаций, растет безработица, недоиспользуется трудовой и интеллектуальный потенциал страны и регионов.

Основными причинами несбалансированности спроса и предложения специалистов разного профиля и специализации на региональном уровне являются: несоответствие структуры системы образования структуре экономики (открытие специальностей без учета потребностей экономики регионов); отсутствие долговременных прогнозов социально-экономического развития регионов России; неэффективная государственная система профориентации молодежи; разрушение связей учебных заведений с производственно-экономическими структурами. Всё это приводит к снижению уровня и качества подготовки специалистов, низкой конкурентоспособность выпускников. Снижение требований к абитуриентам, особенно к поступающим на учебу на платной основе, к сожалению, снизили качество образовательных услуг и, как следствие, профессионально-интеллектуальный уровень выпускников вузов. Сказывается и низкая мотивация студентов к обучению, т.к. гарантии трудоустройства по приобретаемой специальности отсутствуют.

Однако проблема несоответствия структуры и объемов подготовки кадров потребностям рынка труда в соответствующих сегментах обусловлена еще целым рядом причин – макроэкономических, микроэкономических, институциональных, финансовых, социальных. Как нам представляется, макроэкономические проблемы связаны с отсутствием государственного механизма содействия трудоустройству выпускников; микроэкономические - обусловлены отсутствием внутрифирменных систем повышения квалификации и переподготовки кадров на большинстве российских предприятий; институциональные - вызваны отсутствием государственных, частных, общественных, смешанных формальных институтов и институций взаимодействия между рынком образовательных услуг с рынком труда; финансовые – с нехваткой средств на качественную подготовку специалистов в вузах, и, наконец, социальные – со слабым уровнем подготовки абитуриентов в школах, средних специальных учреждениях и преподавателей многих российских вузов, не имеющих возможностей в силу перегрузок в погоне за дополнительными заработками соответственно требованиям повышать свой квалификационный уровень [5].

Сегодня необходимо учитывать и негативное влияние мирового финансового кризиса. Современное общество, и не только российское, переживая серьезный кризисный период, не может сейчас сформировать внятный и адекватный современности запрос системе образования, в свою очередь, образовательные сигналы воспринимаются рынком труда неоднозначно не столько в связи с уровнем образования, сколько в связи с его качеством и соответствием новой структуре экономики.

Специалисты утверждают, что проблема дисбаланса во взаимодействии рынков образования и труда может иметь долговременный характер, и система профессионального образования в ближайшее время не сможет эффективно взаимодействовать с рынком труда. Очевидно, что рынок образовательных услуг, как и рынок труда не являются полностью саморегулирующимися системами, и требуется сочетание их саморегулирования с государственным регламентированием по тем направлениям, которые не могут регулироваться данными рынками. Как форма адаптации социальных систем, данные рынки должны быть объектом государственного и общественного регулирования [11].

Решение проблемы приведения структуры, объемов и качества подготовки кадров в соответствие с потребностями экономики на региональном уровне видится в создании специального институционального блока и маркетингового механизма взаимодействия региональных систем профессионального образования и фигурантов соответствующих сегментов рынков труда, основой которого выступает составления перспективных балансов спроса и предложения специалистов соответствующего профиля.

Необходимо создание такой модели взаимодействия рынка труда и системы профессионального образования на региональном и национальном уровнях, которая представляла бы собой сформированный и нормативно закрепленный механизм взаимодействия рынка профессиональных образовательных услуг и рынка рабочих мест региона, включающий в себя способы согласования спроса на специалистов того или иного уровня квалификации и предложения соответствующих рабочих мест; способы учета изменяющихся требований работодателей (как главных заказчиков профессионально образования) к качеству профподготовки в региональной сети учреждений профессионального образования; форматы участия работодателей в деятельности системы профессионального образования в целях достижения соответствия спроса и предложения рабочей силы (как по количественным, так и по качественным параметрам).

Обеспечение качественной подготовки современного специалиста, востребованного современным рынком труда – весьма сложная теоретическая и практическая проблема, над которой постоянно работают профессиональное сообщество, представленное государственными органами управления образованием, работодателями и академической наукой. Представляется, что повышение качества формируемого человеческого капитала в условиях инновационной модернизации российской экономики, формирования экономики знаний, предполагает дальнейшее развитие рыночных и институциональных форм согласования интересов в процессе взаимодействия рынка образовательных услуг с рынком труда на региональном, национальном и международном уровнях.

Управление знаниями: создание, потребление, накопление, модели и типы

Сегодня становится очевидным, что приоритетным видом жизнедеятельности человека в современной экономике является интеллектуальная, наукоемкая деятельность, а отрасли рыночной инфраструктуры становятся ведущими отраслями экономики. Богатство любой страны в постиндустриальном обществе получает выражение в невещественной форме – интеллекте, знаниях, информации, иначе говоря, в объектах интеллектуальной собственности.

Знания и информация имеют свои специфические особенности, если рассматривать их в качестве продуктов жизнедеятельности человека:

знания не могут быть отчуждены от их обладателя. Даже после передачи их (продажи) они сохраняются у их непосредственного производителя, а информация о них может многократно тиражироваться и продаваться как товар. Поэтому информация является и ресурсом, и объектом собственности и в этом схожесть информационной и индустриальной экономики;

по мере потребления знаний они накапливаются, самовозрастают и в результате формируются новые знания. Причем, знания, в отличие от информации, которая может устаревать, не подвержены процессу старения, а преобразуются в знания более высокого порядка;

информация тиражируема и доступна многим. Но процесс ее потребления требует определенных навыков и способностей.

Создание новых знаний требует потребления и усвоения все большего количества информации. Они являются результатом деятельности человека, обладающего высоким интеллектуальным уровнем, который обусловлен, прежде всего, образованием.

Итак, в эпоху индустриального развития продукция создается из сырья, комплектующих, энергии под воздействием труда работников и именно этими составляющими определяется вновь созданная стоимость. Сегодня же стоимость определяется не столько физическими ресурсами, сколько знаниями, которые проявляются в новых продуктах, в новых технологиях, в новых навыках, в новых отношениях с потребителями. В XXI веке знания стали доминирующим средством достижения высоких социально-экономических результатов.

Многие отрасли сегодня - это отрасли, основанные на знании. Так, например, сутью фармацевтики является не столько производство таблеток, сколько производство и тиражирование знаний в виде новых свойств новых химических соединений, а также новых способов тестирования новых лекарств, их патентной защиты и продвижения на рынке. Кино, телевидение, консалтинг, аудит, медицинские и образовательные услуги - примеры отраслей, которые производят и предают информацию. Во многих отраслях производимый продукт в значительной степени является результатом переработки информации (компьютеры, мобильные телефоны, программное обеспечение)[2, C.322].

Под управлением знаниями подразумевают процесс систематического активного управления всей массой имеющихся в компании знаний и их использования [3, C.10].

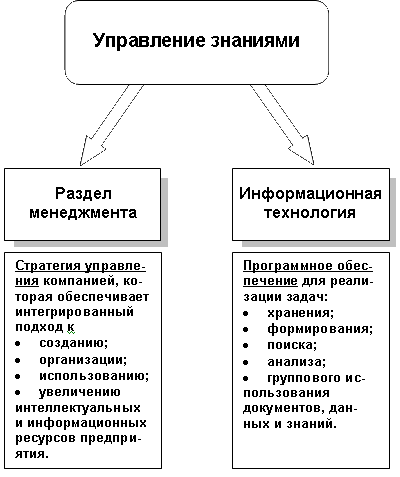

Сразу отметим, что этот процесс связан с накоплением опыта, пониманием процессов, методик и операций организации и обменом опытом и знаниями. Управление знаниями при этом рассматривает знания как ключевой ресурс и может быть рассмотрено и как раздел менеджмента, когда мы говорим о стратегии компании, и как информационная технология, посредством которой осуществляется данная стратегия (рис. 5.1.)

Управление знаниями в такой же, если не в большей степени, связано с работниками и способами приобретения, обмена и распространения знаний, как и с информационными технологиями. По этой причине оно становится важной сферой деятельности для специалистов по ЧР, которые решительно настроены оказывать влияние на данный аспект управления персоналом.

Рисунок 5.1 – Управление знаниями как стратегия компании и как информационная технология [14]

Управление знаниями связано и с запасом, и с движением знаний. Запас – это специальные знания и знания, хранящиеся в компьютерных системах. Движение представляет собой способы, которыми знания передаются от одних работников к другим в базы данных. Управление знаниями подразумевает преобразование ресурсов знаний путем выявления подходящей информации и ее последующего распространения таким образом, чтобы она усваивалась. Стратегии управления знаниями способствуют обмену знаниями, связывая работников друг с другом и с информацией таким образом, чтобы они учились на документально подтвержденном опыте. Знания могут храниться в базах данных, в описаниях, отчетах, библиотеках, стратегических документах и инструкциях. Они могут передаваться внутри организации посредством информационных систем или такими традиционными способами, как совещания, стажировки, курсы, «мастер-классы», письменные сообщения, видео- и аудионосители.

К процессу «управления знаниями» имеют отношение такие популярные концепции современного менеджмента, как

интеллектуальный капитал;

обучающаяся организация;

применение информационных технологий;

бенчмаркинг, использование передового опыта;

формирование команд и групповая работа.

Менеджмент знаний отвечает на следующие вопросы:

как можно управлять самым важным корпоративным активом – интеллектуальным капиталом;

как интеллектуальный капитал может высвободить другие виды капитала;

каковы новые принципы и методы управления в информационной экономике. [3, С. 29]

Что касается основных функций управления знаниями, то отметим следующие:

Трансформирует их в практику работы организаций. Поиск лучшего опыта и его использование становится ключевой стратегией развития организаций.

Формирует и развивает знания о клиентах с помощью построения соответствующих баз данных, профилей потребителей, систем поддержки продаж. Сегодня, когда знания представляют собой реальную власть, эта власть постепенно перемещается к потребителям, предоставляя им возможность сильно воздействовать на продавцов и производителей.

Формирует и использует интеллектуальный капитал организации (человеческий, организационный, потребительский), повышает отдачу имеющихся нематериальных активов, распространяет результаты НИОКР на сходные проекты.

Создает условия для получения новых знаний и внедрения инноваций, содействует формированию инновационного климата, поддерживает конкретные инновационные проекты.

П. Друкер отмечал, что основным видом активности в современной экономике становится не столько размещение капитала и приложение к нему живого труда, сколько инновации. Возникает даже новая разновидность трудовой активности: работник в сфере знаний, или интеллектуальный работник [7, С. 256.].

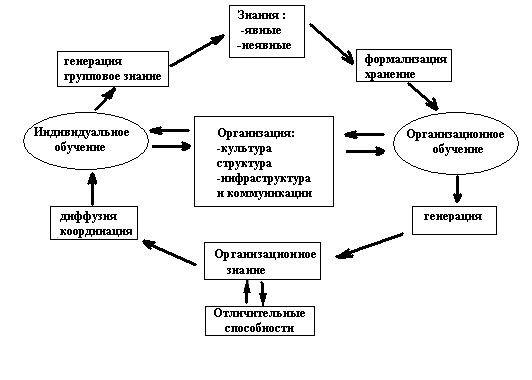

Рассмотрим модель управления знанием. В сущности, общепризнанно, что организационное обучение и знание строится на основе индивидуального знания, которое может быть как явным, так и неявным.

Рисунок 5.2 - Модель управления знанием и организационного обучения [14]

Организационное знание формируется тогда, когда индивидуальное знание формализуется и хранится в определенном формате. Такое знание должно затем распространиться в пределах организации, а в ограниченном объеме и вне ее. Знание и его использование должны быть скоординированы, чтобы обеспечить соответствующий результат. Это – организационный контекст, который определяет эффективность управления знанием и процессов обучения в отдельно взятой организации. Этот контекст включает в себя культуру организации, ее структуру и инфраструктуру. Интеллектуальная организация обязана иметь контекст, который стимулирует и поддерживает формирование знания и управление им. Поэтому для компании важно иметь некую модель управления знаниями (рис. 5.2)

Знания делят на 2 типа: явные и неявные [2, C.500]. Основные характеристики этих двух типов представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Типы знаний: характеристики

Явные знания (формализованные) |

Неявные знания (неформализованные) |

Определенные и зафиксированные на том или ином носителе информации, т.е. они записаны, доступны и хранятся в базах данных, корпоративной сети и портфеле интеллектуальной деятельности. |

Выраженные словами и не зафиксированные на том или ином носителе информации. Чаще всего они являются продуктом личного опыта людей |

Отметим, что в то время как большую часть в составе интеллектуальных активов чаще всего занимают именно неявные знания компании. Именно они составляют её основную ценность и именно их сложнее всего защитить правами интеллектуальной собственности [10, C.151].

В контексте теории управления знаниями неявные знания компании воплощаются именно в её нематериальных активах. Основываемся. Отметим, что 80% рыночной стоимости той или иной западной компании составляют её НМА, неучтённые в балансовой стоимости [14].

Стратегии управления знаниями

Перейдем к рассмотрению стратегий управления.

Таблица 5.2 – Стратегии управления знаниями

|

Стратегия систематизации |

Стратегия персонификации |

Сущность и принцип реализации стратегии |

Знания тщательно систематизируют и хранят в базах данных. Доступ к ним имеет каждый член организации, реализуя возможность их использования без затруднений. Знания получают от человека, который их разработал, делая затем эти знания независимыми от него, и повторно используют в различных целях. |

Знания тесно привязаны к человеку, который их разработал и распространяются преимущественно при непосредственном общении между людьми. Обмен знаниями происходит благодаря сети социальных взаимоотношений и поощрению личного общения между работниками.

|

Технология обмена знаниями при выбранной стратегии |

информационные технологии, управление базами данных, использование интрасетей |

Технология обмена представлена неформальными консультациями, семинарами и индивидуальными занятиями |

Майкл Армстронг, ссылаясь на М. Хансена выделяет 2 подхода к управлению знаниями, подчеркивая, что выбор стратегии должен зависеть от организации (ее деятельности, культуры и т.д.): стратегию систематизации и стратегию персонификации, содержание которых приведены в таблице 5.2.[2, C. 554]

Так или иначе, но процесс управления знаниями подразумевает под собой инвестирование в персонал компании. Можно выделить два основных способа инвестирования в персонал: повышение квалификации и нематериальное стимулирование, содержание которых представлено в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Способы инвестирования в персонал

Повышение квалификации |

Нематериальное стимулирование

|

- корпоративные тренинги - организационное консультирование (групповое и индивидуальное) -коучинг (психологическое индивидуальное консультирование) . |

-Награды (знаки отличия, выделяющие сотрудника или группу сотрудников по каким-либо признакам) за определенные достижения в работе -Создание определенных условий в компании, которые в совокупности можно назвать системой поощрения талантов |

Р.Гулати, профессор Школы менеджмента Келлога, отмечает, что уровень инновационной активности компаний непосредственно связан с управлением знаниями. Здесь стоит отметить несколько важных моментов: в компаниях огромную роль играет система нематериального стимулирования. В общем ее реализация воплощается в создании так называемого «защитного климата»: персонал испытывает чувство вовлеченности в работу, проявляет активность и может «спокойно» (без критики, санкций и иных возможных реакций вышестоящих сотрудников) озвучивать новые идеи. Как ни странно, но компаний, которые соблюдают подобные элементарные правила, не так много. Важно отметить, что организация должна преодолеть препятствие, связанное с «психологической безопасностью»: людям, разрабатывающим знания и предлагающим инновации, подчас приходится явно выступать против общепринятых правил. Р. Гулати считает, что система стимулирования разработок новых знаний, связанных с инновациями, во многих компаниях реализуется по принципу «награда за успех, наказание за неудачу». Таким образом часто компании лишают сотрудников права на ошибку, тем самым ограничивая собственную инновационную активность, т.к. создание новых знаний, реализация новых идей и создание инноваций в целом подразумевает под собой эксперимент [13].

Джек Уэлч, бывший глава «Дженерал Электрик», отмечает, что важную роль в процессах, связанных с управлением знаниями, играет корпоративная культура, созданная таким образом, чтобы персонал был нацелен на постоянный поиск способов улучшения деятельности компании в общем, ее продукции (услуг), бизнес-процессов, сервиса и т.д. Д. Уэлч в рамках стимулирования разработки знаний и их обмена в организации считает крайне важным признание важности идей сотрудников в сочетании с материальным вознаграждением, что в совокупности будет создавать образцы для подражания и способствовать формированию корпоративной культуры компании, создающей знания [13].

Рассмотрим концепции управления талантами и непрерывного образования.

Таблица 5.4 – Составляющие элементы концепции управления талантами [15]

Составляющий элемент концепции |

Содержание |

Принятие установки на таланты |

Каждый руководитель принимает на себя ответственность за создание талантов, их поиск и удержание. Делегирование полномочий по данному направлению сигнализирует о том, что эта проблема недостаточно значима для рабочего времени руководителя. |

Изменение условий найма |

Активная стратегия поиска талантов (хэдхантинг, вербовка на последних курсах учебных заведений, конкурсы и многое другое). Компания проявляет инициативу в поиске талантов. |

Обеспечение процесса непрерывного обучения и развития персонала |

Обучение ориентировано на упреждающее развитие талантов, а в условиях постоянных изменений обучение автоматически становится непрерывным |

Дифференцирование и вдохновение персонала |

Создание и функционирование системы оценки персонала как способа выделения талантов |

Развитие лидерства |

Компания заботится о системе «выращивания» управляющих кадров промежуточного уровня. |

Концепция управления талантами исходит из того, что эффективность реализации конкретного навыка или комплекса работ зависит не только от знаний, которыми обладает сотрудник, но и от его способностей и отношения (комплекс этих преимуществ принято называть «талантом»). Систему управления талантами можно условно разбить на 5 составляющих ее блоков, которые представлены в таблице 5.4.

Обеспечение процесса непрерывного обучения и развития персонала может быть обеспечено посредством реализации концепции непрерывного образования. В качестве основной цели непрерывного образования рассматривается пожизненное обогащение творческого потенциала личности. Целесообразно рассмотрение данной концепции в сравнении с традиционной системой образования, содержания которых представлено в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Отличия в содержаниях традиционного образования и концепции непрерывного обучения [9].

Традиционное образование |

Концепция непрерывного обучения

|

Содержание характеризуется поверхностной "энциклопедичностью", перегруженностью информационным и фактологическим материалом. Часто материал не связанным ни с реалиями современного общества, ни с запросами самого учащегося. Образование представлено как определенный объем знаний, умений, навыков, которые должны быть прочно усвоены учащимся для последующего применения |

Содержание ориентируется на опережение развития общества, профессиональной карьеры, личных навыков и качеств, и других сфер социальной практики. Предполагает преемственность и многовариантность общего и профессионального образования. Помимо самих знаний, умений, навыков в содержание входит сам процесс, опыт их приобретения и практического применения, пути и способы самостоятельного добывания, поиска и открытия, самообразования - "личностный опыт" как компонент содержания образования. |

Модернизация современной системы образования ориентирована на развитие и реализацию концепции непрерывного образования, поскольку эта система взглядов на образовательную практику, провозглашающая учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его образа жизни во всяком возрасте. Она предусматривает необходимость достройки образовательной лестницы новыми ступенями, рассчитанными на все периоды взрослой жизни человека.

Задания для самостоятельной работы:

Какой тип знаний, по Вашему, мнении, характерен для российских компаний?

Как Вы считаете целесообразно ли делать управление знаниями документированной процедурой и прописывать ее в бизнес-процессах компании?

Какие методы обучения Вы считаете более приемлемыми для той или иной компании?

Для чего необходимо управлять знаниями и можно ли говорить о том, что управление знаниями происходит у всех организаций автоматически? Поясните.

Как Вы думаете, в каких компаниях целесообразно принятие концепции персонификации знаний?

Список использованных источников:

1 Абалкин Л.И. Российская экономическая мысль: история и современность. М.: Институт экономики РАН. 2008 – С.179-181

2 Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг; пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 832 с.

3 Гапоненко, А. Л. Управление знаниями: учеб. пособие / А. Л. Гапоненко. – М.: ИПК госслужбы, 2001. – 52 с.

4 Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов. [Электронный ресурс]. – [2007]. – Режим доступа: http://www.zlev.ru/

5 Гущина, Е.Г. Формирование инновационной экономики и человеческого капитала в России/Е.Г. Гущина//Труд и социальные отношения.-2008.- № 10.

6 Джанетто, К. Управление знаниями: руководство по разработке корпоративной стратегии управления знаниями / К. Джанетто. – М. : Добрая книга, 2005. – 192 с.

7 Друкер. П. Менеджмент. Вызовы XXI века.-М.:Манн, Иванов и Фербер»,2012.-С.256.

8 Жеребенков Е., Угодников Д. План номер один. [Электронный ресурс]. – [2008]. – Режим доступа: http://www.itogi.ru/

9 Индивидуальное обучение: концепция непрерывного образования [Электронный ресурс]. – [2006]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru

10 Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами : пять уроков эффективного НR-менеджмента / И. К. Макарова. - М. : Дело, 2007. - 232 с.

11 Медведев Д. Государство повернулось лицом к образованию. [Электронный ресурс]. – [2006]. – Режим доступа: http://www.strana.ru/.

12 Санкова Л.В. Занятость инновационного типа: теоретико-методологические координаты исследования: монография/ Л.В. Санкова. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2007. – С.27-67

13 Система управления знаниями [Электронный ресурс]. – [2010]. – Режим доступа: http://www.big.spb.ru/

14 Стоунхаус, Д. Интеллектуальная организация: циклы организационного обучения и управления знаниями [Электронный ресурс]. – [2010]. – Режим доступа : http://www.management.web-standart.net/

15 Управление талантами [Электронный ресурс]. – [2010]. – Режим доступа: http://www.smart-edu.com/