- •История зарубежной музыки начало XX века — середина XX века Выпуск шестой

- •От редактора-составителя

- •Введение музыкально-исторический процесс в период между мировыми войнами общие культурно-исторические предпосылки

- •Главные эстетические направления

- •Искания в области стиля

- •Изменения в системе жанров

- •Игорь федорович стравинский (1882—1971)

- •Творческий путь

- •Поздний период (1953—1968),

- •Обзор жанров творчества

- •Список основных произведении Оперы

- •Балеты (всего 10)

- •Музыкально-театральныe произведения смешанных жанров

- •Произведения для оркестра

- •Концерты. Произведения для солирующих инструментов с оркестром

- •Вокально-симфонические произведения

- •Произведения для голоса в сопровождении фортепиано, инструментального ансамбля, оркестра, а также хора

- •Музыка франции основные эстетические тенденции 1900—1920-х годов

- •Творческие группировки 20-х годов

- •Альбер руссель (1869—1937) творческий путь

- •Музыкально-драматические произведения 20-х годов

- •Список основных произведений Музыкально-драматические произведения с пением. Оперы

- •Оперетты

- •Балеты (всего 17)

- •Произведения для оркестра

- •Концерты

- •Кантатно-ораториальные произведения

- •Балеты и оперы 20—30-х годов. Кантаты и оркестровые произведения 30—60-х годов

- •Черты творческой личности

- •Список основных произведений Оперы (всего 16)

- •Балеты (всего 13)

- •Произведения для оркестра 12 симфоний (1939—1961), в том числе

- •Произведения для солирующих инструментов с оркестром или камерным ансамблем (всего более 30)

- •Кантаты. Вокально-симфонические произведения

- •Камерно-инструментальные произведения (кроме фортепианных)

- •Фортепианные произведения

- •Камерно-вокальные произведения

- •Франсис пуленк (1899—1963) годы формирования. Творчество 10—20-х годов

- •Тенденции творчества 30-х годов

- •Отторино респиги (1879—1936) творческий путь

- •Рекомендуемая литература

- •Ильдебрандо пиццетти (1880—1968) творческий путь

- •Список основных произведений Оперы (всего 16)1

- •Литературные произведения

- •Рекомендуемая литература

- •Джан франческо малипьеро (1882—1973)

- •Творческий путь

- •Симфонические и камерные жанры зрелого творчества

- •Симфонические и камерные жанры зрелого творчества

- •Музыкально-театральные и духовные произведения. Хоры

- •Среди светских хоровых произведений Малипьеро

- •Список основных произведений Оперы (всего 34) 1

- •Симфонии (всего 17)

- •Сюиты и одночастные произведения для оркестра

- •Произведения для солирующих инструментов с оркестром

- •Кантатно-ораториальные произведения

- •Камерно-инструментальные произведения

- •Камерно-вокальные произведения

- •Эстетика и черты стиля

- •Список основных произведений Оперы

- •Музыка австрии пути общественно-политического развития австрии

- •Тенденции австрийской художественной культуры начала XX века

- •Экспрессионизм — одно из ведущих направлений в искусстве 10—20-х годов

- •Течения новой музыки, постромантизм, необарокко. Неовенская оперетта

- •Франц Шрекер (1878—1934)

- •Александер фон Цемлинский (1871—1942)

- •Эрнст Кшенек (1900—1991)

- •Эгон Веллес (1885—1974)

- •Йозеф Маркс (1882—1964)

- •Франц Шмидт (1874—1939)

- •Иоганн Непомук Давид (1895—1977)

- •Музыкальная жизнь

- •Гвидо Адлер (1855—1941)

- •Арнольд шёнберг (1874—1951)

- •Ранние годы. Тональный период творчества

- •Атональный период

- •Путь к двенадцатитоновой технике. Додекафонные произведения 20-х годов

- •Музыкально-общественная и педагогическая деятельность 20—30-х годов. Годы эмиграции. Творчество 30-40-х годов

- •Фортепианные произведения

- •Произведения для хора a cappella

- •Камерно-вокальные произведения

- •Литературные произведения, музыкально-теоретические труды и учебные пособия

- •Рекомендуемая литература

- •Альбан берг (1885—1935) годы формирования. Раннее творчество

- •Опера «воццек»

- •Инструментальные произведения 20—30-х годов. Опера «лулу»

- •Камерный концерт (1925)

- •Антон веберн (1883—1945) творческий путь. Характеристика творчества

- •Первый, тональный период

- •Список основных произведений Произведения для оркестра

- •Инструментальные ансамбли

- •Фортепианные произведения

- •Произведения для хора

- •Камерно-вокальные произведения

- •Транскрипции

- •Рекомендуемая литература

- •Неовенская оперетта общая характеристика

- •58. И. Кальман. «Баядера», акт 2. Дуэт Раджами и Одетты. Tempo di Valse Boston (lento)

- •59. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 2. Дуэт Сильвы и Эдвина

- •60. Ф. Легар. « Княжеское дитя », акт I. Ария Мари-Энн. Valse moderato

- •61. Ф. Легар. « Цыганская любовь », акт I.

- •62. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 1. Свадебный танец (парафраза Свадебного марша Мендельсона). Langsamer Csardas (Allegretto)

- •63. И. Кальман. « Княгиня чардаша », акт 1. Дуэт Сильвы и Эдвина. Sehr langsam

- •Ференц легар (1870—1948)

- •Имре кальман (1882—1953)

- •Список основных оперетт легара

- •Список основных оперетт кальмана (всего более 20)

- •Рекомендуемая литература

- •Музыка германии пути общественно-политического развития германии

- •Течения нового искусства: экспрессионизм, «новая деловитость», неоклассицизм

- •Социально ангажированное искусство

- •Многообразие тенденций в музыке. Традиции и новаторство

- •Музыкальная жизнь

- •Пауль хиндемит (1895—1963)

- •Творческий путь

- •Эстетика. Музыкально-теоретические воззрения. Стиль

- •Произведения для музыкального театра

- •Список основных произведений Оперы (всего 9) 1

- •Пьесы с музыкой

- •Произведения для солирующих инструментов с оркестром или ансамблем рекомендуемая литература

- •Курт вайль (1900—1950)

- •Творческий путь

- •Рекомендуемая литература

- •Ханс эйслер (1898—1962)

- •Творческий путь

- •Характеристика творчества

- •Рекомендуемая литература

- •Карл орф (1895—1982)

- •Годы формирования. Раннее творчество

- •Зрелое творчество. Сценические кантаты

- •Список основных произведений Музыкально-драматические произведения

- •Кантаты, хоры

- •Педагогические труды, произведения для детского музицирования

- •Рекомендуемая литература

- •Музыка англии

- •Бенджамин бриттен (1913—1976)

- •Годы формирования. Раннее творчество

- •124 A. Акт 1, картина 1

- •124 Б. Акт 1, картина l

- •Поздний период

- •Список основных произведений Произведения для музыкального театра

- •Произведения для оркестра

- •Содержание

Опера «воццек»

Незадолго до начала Первой мировой войны Берг увидел на сцене пьесу «Войцек» немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера (1813—1837), которая произвела на него чрезвычайно глубокое впечатление. Тут же созрело решение о написании на ее основе оперы. Музыка создавалась в 1917—1921 годах.

В центре оперы Берга, как и пьесы Бюхнера, маленький человек в лице главного героя – солдата австрийской армии, задавленного бесчеловечной атмосферой общества, в котором сильные мира сего вольны истязать тех, кто по общественному положению хотя бы на ступеньку ниже их. Судьба Воццека 1

' У Берга имя героя несколько изменено.

339

целиком зависит от прихоти тупого, болтливого Капитана, у которого он служит денщиком, и от пропитанного чувством собственной значительности Доктора, который, пользуясь бедственным положением солдата (ему трудно содержать жену и ребенка), проводит на нем опыты, граничащие с садизмом и доводящие несчастного почти до безумия. Единственная отрада в жизни Воццека – его жена Мари, но, томимая жаждой лучшей жизни и ослепленная внешним блеском, она изменяет ему с бравым Тамбурмажором. Преследуемый издевательствами, мучимый ревностью и ослепленный отчаянием, Воццек заманивает Мари в лес и убивает ее. Позднее он в панике возвращается к месту преступления, чтобы найти и бросить в пруд нож – орудие убийства, и тонет сам.

Композитор сохранил не только фабулу Бюхнера, но в значительной мере и его текст, ограничившись лишь несколькими купюрами и перестановками отдельных сцен: лаконичная и емкая пьеса представляет собой почти готовое оперное либретто. Но главное, средствами музыки Берг передал и даже усилил основной мотив пьесы. По меткому определению X. Редлиха, австрийского исследователя творчества Берга, «"Воццек" стал оперой "социального сострадания"».

«Воццек» — одно из ярчайших воплощений экспрессионистской эстетики в музыке. По идейной направленности он близок так называемому левому крылу экспрессионизма: свойственный этому течению пафос социального критицизма нашел здесь кульминационное выражение. Вместе с тем автор оперы во многом следовал примеру своего учителя: можно сказать, что без кричащей интенсивности музыкального языка «Ожидания» не было бы «Воццека». Берг воспринял от Шёнберга характерные компоненты его атонального стиля, а также принципы вокальной декламации, гибко реагирующей на интонационное многообразие человеческой речи; в частности, он эпизодически использует Sprechgesang.

И все же «Воццек» представляет собой совершенно оригинальное явление в оперной литературе – по трактовке оперного жанра, особенностям драматургии, использованию музыкальных форм, приемам характеристики персонажей и др. Частично различия между «Ожиданием» и «Воццеком» связаны с тем, что монодрама Шёнберга – отдельная развернутая сцена, а не «полнометражная» опера. Бергу пришлось самостоя-

340

тельно решать проблему создания экспрессионистской крупной оперной формы. И в том, как он ее решает, сказывается его сильная творческая индивидуальность.

В отличие от атематической музыкальной ткани «Ожидания», музыкальные формы «Воццека» основаны на лейттематическом комплексе, близком к вагнеровскому типу, только гораздо более разветвленном и тонко разработанном. Во-первых, этим комплексом еще меньше, чем у Вагнера, исчерпывается музыкальный тематизм оперы: ярко выделяется и целый ряд локальных, однократно звучащих тем. Во-вторых, грань между лейттематизмом и локальным тематическим материалом оказывается весьма расплывчатой, так как каждая лейттема появляется, по определению отечественного исследователя творчества Берга М. Тараканова, в виде «тематического облака» -в сопровождении целого ряда выразительных и характерных деталей (интонационных, ритмических и фактурных), которые, переходя в локальные темы, осуществляют связь между сквозным и локальным тематизмом.

В лейттематическом комплексе оперы преимущественное положение занимают характеристики главных героев — Воццека и Мари, отличающиеся необыкновенной психологической глубиной в передаче всего богатства оттенков напряженных и мучительных переживаний. В этом выражается горячее сочувствие композитора к жертвам социальной несправедливости, к простым людям, внутренняя душевная жизнь которых в опере Берга оказывается более сложной и напряженной, чем у богов, королей и полководцев во многих операх XIX века.

Центральным элементом тематической сферы Воццека является мотив из первой картины первого акта «Wir arme Leut» («Мы бедный люд») — он звучит в начале ариозо, являющегося ответом Воццека на разглагольствования словоохотливого Капитана, которого он в этот момент бреет; эти разглагольствования не отличаются деликатностью, они лишены должного уважения к чужой тайне и чужой боли. Мотив (пример 43) построен на звуках напряженно звучащего большого минорного септаккорда, становящегося основой многих производных тематических образований, которые связаны с образом главного героя.

Большое значение приобретает и вторая тема Воццека, характерная угрюмой и к тому же «спотыкающейся» на после-

341

43

44

дних звуках нисходящей поступенностью (пример 44). Она появляется во второй картине второго акта, где Воццек из разговора с Капитаном и Доктором узнает сообщаемую ему с нарочитой светской непринужденностью новость, которая для него страшнее смерти, – о неверности его горячо любимой Мари.

Одним из важных лейттематических элементов, связанных с интонационной сферой Воццека, становятся «аккорды ужаса» (пример 45) – три аккорда, составляющие тематическую основу второй картины первого акта, в которой Воццек вдали от города вместе с приятелем, солдатом Андресом, срезает ветки кустарника и под воздействием тяжелого нервного состояния принимает закат солнца за кровавое зарево.

45

Эти аккорды – крепко спаянные ярчайшие звуковые пятна, которые неоднократно всплывают в дальнейшем развертывании музыкальной ткани оперы. Особенно неожиданно и выразительно их появление в начале пятой картины второго акта (сцена в казарме): здесь хор имитирует пением с закрытым

342

ртом храп спящих солдат, в то время как Воццек не может заснуть, мучимый мыслями о неверности жены.

В характеристике Мари основное значение приобретают две лейттемы, появляющиеся в третьей картине первого акта. Одна из них звучит в момент, когда Мари, только что с восторгом любовавшаяся блестящим зрелищем марширующих по улице солдат, после короткой перебранки с соседкой захлопывает окно и вновь видит перед собой унылую обстановку своего жилища. Эта тема, отличающаяся углубленной минорностью звучания (что обусловлено обилием пониженных ступеней лада), воплощает подавленность безрадостным существованием:

46. Sehr langsam, aber mit bewegtem Ausdruck

Далее эта тема появляется неоднократно — например, в четвертой картине первого акта (сцена у Доктора) в моменты, когда Воццек обращается мыслями к жене. Трагическая выразительность пониженных ступеней и связанная с этим углубленная минорность ощутимы и во второй сквозной теме героини – сердечной и обаятельной теме колыбельной, рисующей трогательный образ Мари-матери (пример 47). Эта тема еще раз прозвучит, в частности, в момент убийства.

С образом Мари связана еще одна тема, звучащая в начале пятой картины первого акта – сцены обольщения Мари Тамбурмажором; эта тема выражает мечту Мари о лучшей жизни, воплотившуюся для нее в чувственном влечении к показной мужественности Тамбурмажора (пример 48).

Лейттемы отрицательных героев лишены интенсивного психологического фона, они уподобляются маскам, за которыми ощущается полная душевная пустота, принадлежность к безликой толпе. Наиболее значительна из них лейттема Капитана, возникающая в самом начале оперы как часть многосоставного

343

47

48

344

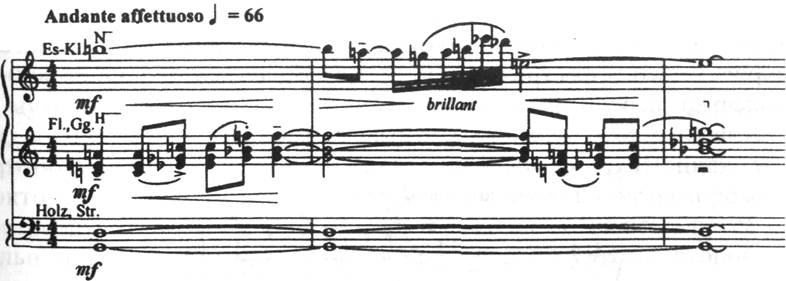

«тематического облака» (пример 49), из элементов которого безусловно связаны с образом Капитана мотивы второго и особенно четвертого тактов.

49

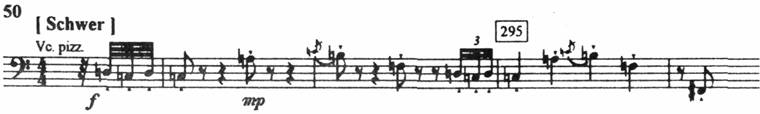

Лейттема Доктора появляется во второй картине второго акта. Она выделяется назойливым тритоном - «интервалом дьявола», выразительно характеризующим человеческую сущность мелкого ученого беса, вставшего в величественную мефистофельскую позу:

50

Лейтмотив Тамбурмажора – это уже чистая карикатура: он похож на случайный обрывок какого-то туповатого военного марша, а его оркестровка еще более подчеркивает полное ничтожество персонажа:

51

345

Выразительна характеристика Андреса, заключенная в мотиве охотничьей песни, которую тот беззаботно горланит во второй картине первого акта: приятелю нет дела до Воццека, изнывающего от тяжести тревожных предчувствий.

Все важнейшие лейттемы оперы проходят, тесно переплетаясь, в кульминации оперы – оркестровой интерлюдии, которая звучит между четвертой и заключительной, пятой картиной третьего акта, сразу после гибели Воццека. Подобно траурному маршу из «Гибели богов» Вагнера, этот небольшой, но чрезвычайно насыщенный тематическим развитием «инструментальный реквием» поднимается до уровня симфонического обобщения конфликтов оперы, он от начала до конца проникнут пронзительным чувством сострадания к жертвам угнетения. При этом тематический комплекс оперы отражен здесь с еще большей полнотой, чем у Вагнера, интенсивнее и взаимодействие тем.

Композиция оперы отличается стройностью и симметричностью: три акта по пять картин в каждом, между картинами звучат оркестровые интерлюдии (в целом их двенадцать). Картины и интерлюдии непосредственно переходят друг в друга, реализуя вагнеровский принцип непрерывности оперного развертывания. Очевидно, Берг опирался и на опыт Дебюсси, у которого в «Пеллеасе и Мелизанде» интерлюдии также играют важную роль.

Несмотря на большое количество картин и интерлюдий, общая продолжительность оперы относительно невелика около часа и двадцати минут. Тем не менее «информационный объем» ее музыки чрезвычайно велик благодаря многослойной, до предела насыщенной тематизмом звуковой ткани.

Оригинальной особенностью оперы Берга является то, что ее музыкальная ткань организуется инструментальными формами, во многих случаях – типовыми. Например, в первом акте картины первая (Воццек у Капитана), четвертая (Воццек у Доктора) и пятая (сцена обольщения Мари Тамбурмажором) построены соответственно в формах старинной сюиты, пассакальи и рондо. Во втором акте все картины (кроме второй) написаны в формах, которые образуют последовательность, характерную для классической симфонии: первая картина (Мари после совершенной ею супружеской измены пытается приспособиться к новой для себя психологической ситуации) -

346

сонатная форма, вторая картина (встреча на улице Доктора, Капитана и Воццека, узнающего роковую для себя новость) -инвенция и тройная фуга, третья (бурное объяснение между Мари и мучимым ревностью Воццеком) – Largo для камерного оркестра, четвертая (народное гулянье, на фоне которого продолжает разворачиваться роман Мари и Тамбурмажора, отзывающийся в душе Воццека возрастающей тревогой) — скерцо с двумя трио, пятая (ссора в казарме между Воццеком и Тамбурмажором, бахвалящимся покорением Мари) – интродукция и рондо.

Ряд сцен оперы основан на неповторимых структурных идеях. Такова, например, вторая картина первого акта – рапсодия на три аккорда (см. пример 45), в звуковой ткани которой преимущественно чередуются различные комбинации элементов этих аккордов. Таковы и все пять картин последнего акта: первая (Мари, мучимая угрызениями совести, читает из Библии историю о блуднице, которую простил Христос) – инвенция (вариации) на тему и двойная фуга; вторая (сцена убийства) представляет собой инвенцию на один звук (h), подобно навязчивой идее непрерывно звучащий в течение всей сцены, а в конце ее мощным наплывом захватывающий весь оркестр, который объединяется в громогласном унисоне; третья картина (Воццек в кабаке пытается гульбой заглушить ужас происшедшего) инвенция на выдержанную ритмическую формулу

![]() ;

четвертая (сцена гибели Воццека) -инвенция

на один аккорд, транспозиции, обращения

и фигурационные варианты которого

составляют всю звуковую ткань картины;

пятая (осиротевший сын Мари и Воццека

беспечно скачет верхом на палочке, не

осознавая случившегося) – инвенция

на непрерывное движение восьмыми.

Инвенцией на тональность (d-moll) является

кульминационный «реквием» между

четвертой и пятой картинами третьего

действия.

;

четвертая (сцена гибели Воццека) -инвенция

на один аккорд, транспозиции, обращения

и фигурационные варианты которого

составляют всю звуковую ткань картины;

пятая (осиротевший сын Мари и Воццека

беспечно скачет верхом на палочке, не

осознавая случившегося) – инвенция

на непрерывное движение восьмыми.

Инвенцией на тональность (d-moll) является

кульминационный «реквием» между

четвертой и пятой картинами третьего

действия.

Все эти формы были названы и проанализированы самим Бергом в его устных и письменных выступлениях после премьеры оперы. Тем не менее на слух обнаружить их так же трудно, как серию в додекафонном произведении — специфика ее конструктивной роли весьма близка конструктивной роли этих форм. Но таков был замысел автора, говорившего: «...пусть... в публике не найдется ни одного, кто обратит внимание на все эти фуги и инвенции, сюиты и сонаты, вариации и пассака-

347

льи, – ни одного, кто ощутит что-то иное, нежели далеко выходящую за пределы единичной судьбы Воццека идею оперы».

Большую роль в драматургии оперы играет тональный фактор, хотя ее музыка в целом базируется на принципах атонализма. Дело в том, что музыкальная ткань вообще не может быть последовательно атональной: время от времени неизбежно возникают ассоциации с аккордами и гармоническими последованиями тональной музыки. В «Воццеке» эти ассоциации не только особенно интенсивны, но и служат важным фактором характеристики героев и ситуаций, а также средством формообразования.

«Воццек» принадлежит к вершинным достижениям оперной литературы XX века. Его бурный успех у берлинской оперной публики 20-х годов, а затем во всем мире (в том числе и в Ленинграде) всерьез озадачил Берга, считавшего вместе с Шёнбергом настоящее искусство уделом избранных. Но эта точка зрения оказалась опровергнутой его собственным детищем.