- •9. Анализ общего внешнего окружения организации: задачи, методы и порядок проведения .

- •16. Отраслевой анализ как компонент анализа ближайшего (непосредственного, оперативного) окружения (микроокружения)

- •17. Движущие силы развития отрасли.

- •18. Структура и оценка сил конкуренции в отрасли.

- •19. Оценка конкурентных позиций организаций отрасли

- •31. Факторы, влияющие на формирование миссии.

- •32. Виды миссий и особенности их формулировки.

- •35. Требования к целям.

- •42. Условия применения и риски стратегии фокусирования на сегменте.

- •43. Назначение и сущность модели «рост рынка/доля предприятия».

- •45. Факторы, влияющие на реализацию стратегии, их характеристика

- •46.47. Типы стратегических изменений и проблемы их осуществления , Области проведения стратегических изменений.

- •48. Анализ и выбор организационной структуры в процессе реализации стратегии

- •49 Формирование и изменения организационной культуры.

- •50. Мониторинг стратегической ситуации: цели, сущность и методы осуществления в

- •51. Системы стратегического контроля в организации.

- •52. Оценка эффективности стратегий организаций: подходы, состав возможных показателей.

- •53. Организация стратегического управления в организации

- •54. Система стратегических планов в организации

17. Движущие силы развития отрасли.

Этот этап анализа должен дать понимание того, что движет развитием отрасли и в каком направлении она будет изменяться. Необходимо проанализировать следующие факторы:

общеэкономические тенденции;

изменение состава покупателей и способов использования традиционной продукции отрасли;

появление новых продуктов с качественно другими характеристиками;

изменения в технологии, новые возможности производить более высококачественную или более дешевую продукцию;

маркетинговые нововведения, дифференциация продукции, появление новых методов распределения продукта;

появление в отрасли новых крупных фирм или выход крупной фирмы из отрасли;

распространение технологических знаний и секретов производства;

растущий масштаб отраслевого рынка;

государственное регулирование отрасли;

изменения в издержках производства, например под влиянием изменения цен на сырье;

демографические изменения;

изменения социального характера или изменения стиля жизни;

сокращение неопределенности и снижение рисков инвестиций в отрасль.

18. Структура и оценка сил конкуренции в отрасли.

Все

коммерческие организации действуют в

определенной рыночной среде. У всех

организаций одна главная цель – получение

прибыли. Способность организации

добиваться своих целей в условиях рынка,

на котором действуют другие организации

с аналогичными целями, характеризуется

понятием конкурентоспособность.

Традиционное

рассмотрение конкурентоспособности

организации начинают с анализа конкуренции

в отрасли. По М.Портеру суть конкуренции

в любой отрасли бизнеса характеризуются

взаимодействием пяти основных

сил.

Пять

конкурентоспособных сил в отрасли

Конкретные

значения каждой из пяти сил – в данной

отрасли и в данное время – определяются

конкурентной ситуационной структурой

отрасли, т.е. конкретным ситуационным

сочетанием ключевых экономических,

технологических и других факторов,

характеризующих текущую конъюнктуру

в данной конкретной отрасли.

Следовательно,

в общую стратегию организации – на

заданную перспективу – должны быть

заложены конкретные стратегические

решения, позволяющие организации

эффективно противодействовать как

отдельной конкурентоспособной силе,

так и их особому ситуационному

сочетанию.

Конкретную

рыночную позицию организации в решающей

мере определяет ее конкурентное

преимущество.

Пять

конкурентоспособных сил в отрасли

Конкретные

значения каждой из пяти сил – в данной

отрасли и в данное время – определяются

конкурентной ситуационной структурой

отрасли, т.е. конкретным ситуационным

сочетанием ключевых экономических,

технологических и других факторов,

характеризующих текущую конъюнктуру

в данной конкретной отрасли.

Следовательно,

в общую стратегию организации – на

заданную перспективу – должны быть

заложены конкретные стратегические

решения, позволяющие организации

эффективно противодействовать как

отдельной конкурентоспособной силе,

так и их особому ситуационному

сочетанию.

Конкретную

рыночную позицию организации в решающей

мере определяет ее конкурентное

преимущество.

19. Оценка конкурентных позиций организаций отрасли

Конкурентный анализ отрасли включает в себя определение главных экономических характеристик отрасли, движущих сил развития отрасли, оценку сил конкуренции и конкурентных позиций соперничающих предприятий, анализ ближайших конкурентов, оценку перспектив развития отрасли, а также ключевые факторы успеха, реализация которых открывает перспективы улучшения своей конкурентной позиции.

1. Определение главных экономических характеристик отрасли

Под отраслью понимается группа предприятий, чья продукция имеет общие потребительские характеристики и которые конкурируют на одном потребительском рынке.

В рамках этого этапа анализа необходимо получить ответы на следующие вопросы:

1 размер рынка;

2 темпы роста рынка и позиция отрасли в жизненном цикле (раннее развитие, быстрый рост, зрелость, насыщение, старение и стагнация, сокращение рынка и продаж);

3 масштаб конкуренции (локальный, региональный, национальный, группа стран, глобальный);

4 количество конкурентов и их сравнительные размеры;

5 количество покупателей и их сравнительные размеры;

6 наличие в отрасли вертикальной интеграции;

7 легкость или сложность входа в отрасль и выхода из нее;

8 темпы технического прогресса в отрасли;

9 степень дифференциации продукции конкурентов (сильно дифференцирована, слабо дифференцирована или практически идентична);

10 наличие фактора экономии на масштабах;

11 является ли достигнутый уровень производительности критическим для снижения издержек;

12 уровень рентабельности в отрасли в сравнении со средним в народном хозяйстве.

2. Движущие силы развития отрасли

Этот этап анализа должен дать понимание того, что движет развитием отрасли и в каком направлении она будет изменяться. Необходимо проанализировать следующие факторы:

1 общеэкономические тенденции;

2 изменение состава покупателей и способов использования традиционной продукции отрасли;

3 появление новых продуктов с качественно другими характеристиками;

4 изменения в технологии, новые возможности производить более высококачественную или более дешевую продукцию;

5 маркетинговые нововведения, дифференциация продукции, появление новых методов распределения продукта;

6 появление в отрасли новых крупных фирм или выход крупной фирмы из отрасли;

7 распространение технологических знаний и секретов производства;

8 растущий масштаб отраслевого рынка;

9 государственное регулирование отрасли;

10 изменения в издержках производства, например под влиянием изменения цен на сырье;

11 демографические изменения;

12 изменения социального характера или изменения стиля жизни;

13 сокращение неопределенности и снижение рисков инвестиций в отрасль.

3. Оценка сил конкуренции

При оценке сил конкуренции используется модель М. Портера

Наиболее значимой конкурентной силой является обычно конкуренция среди существующих в отрасли фирм. Она проявляется в стремлении соперничающих предприятий улучшить свою рыночную позицию, в наступательных действиях с целью подняться над конкурентами или победить отдельного конкурента, в защитной тактике с целью отстоять занимаемые позиции. Инструментами внутриотраслевой конкуренции являются: цены, качество продукции, внешний вид продукции и упаковки, гарантии, дополнительные услуги, реклама, способность к реализации нововведений, мощь собственной или партнерской распределительной сети и другие. На данном этапе анализа задача заключается в общей характеристике внутриотраслевого соперничества, определении правил, по которым она ведется в данной отрасли, и оценке силы внутриотраслевой конкуренции в настоящее время и в перспективе.

Угроза появления в отрасли новых фирм — следующая сила конкуренции, которая должна быть проанализирована. Серьезные последствия появления таких фирм проявляются в снижении доходности деятельности отрасли, борьбе за передел рынков, увеличении маркетинговых затрат. Величина угрозы появления новых фирм зависит от рентабельности отрасли по отношению к средней в народном хозяйстве и от наличия и значительности входных барьеров.

^ 20.

Анализ ближайших конкурентов.

Изучение

конкретных конкурирующих предприятий

сводится к анализу сегодняшней политики

и потенциальных шагов ближайших

конкурентов. Это трудная задача, но

верно оцененные действия конкурентов

дают предприятию возможность подготовиться

к ним и использовать открывающиеся

возможности. Намерения ближайших

конкурентов могут потребовать подготовки

предприятий к защите своих позиций или

разработки плана активных наступательных

действий в случае, если есть предпосылки

к ослаблению позиций ближайших

конкурентов. С другой стороны, необходимо

прогнозировать действия конкурентов

в ответ на активизацию собственной

конкурентной стратегии. Понятно, что

нельзя абсолютно точно предсказать

будущие действия конкурентов, но можно

приблизиться к пониманию их подходов.

В основе анализа лежит оценка сегодняшнего

положения конкурентов, тенденций его

изменения и используемой конкурентной

стратегии. Существуют три базовые

конкурентные стратегии: лидерство в

снижении издержек, дифференциация

продукции и фокусирование. Процедуру

проведения анализа каждого конкурента

можно разделить на шесть стадий. Оценка

масштаба конкуренции: локальный,

региональный, национальный, группа

стран, глобальный. Оценка стратегических

намерений: быть лидером отрасли, стать

лидером отрасли, быть в группе лидеров,

переместиться в лидирующую группу,

переместиться на одну или две позиции

в рейтинге отрасли, победить конкретного

конкурента (не обязательно лидера),

сохранить свою позицию, выжить. Цели

относительно своей рыночной доли:

агрессивное расширение как через

поглощение, так и через внутренний рост,

увеличение доли через внутренний рост

(за счет сокращения долей других фирм),

расширение через поглощение, сохранение

существующей доли рынка, готовность

уступить долю для достижения краткосрочных

задач по прибыли (упор на рентабельность,

а не на объемы продаж). Конкурентное

положение: становится сильнее, хорошо

укрепленное, в состоянии защитить свою

позицию, держится в определенной группе,

старается переместиться на более сильную

позицию, становится слабее, но борется,

старается занять положение, которое

может быть защищено. Характер действий:

преимущественно наступательный,

преимущественно защитный, комбинация

наступательных и защитных действий;

агрессивный, допускающий высокую степень

риска, консервативное подражание.

Конкурентная стратегия: лидерство в

снижении издержек, фокусирование на

определенной рыночной нише (высокодоходная

группа населения, покупатели с низкими

доходами, географически определенная

ниша, покупатели со специальными

потребностями и т.п.); дифференциация

продукции, основанная на качестве,

дополнительных услугах, технологическом

превосходстве, ассортименте, репутации

фирмы и т. п. После того как деятельность

каждого из ближайших конкурентов будет

рассмотрена под таким углом зрения, у

аналитиков появляются возможности

достаточно уверенно спланировать

возможные конкретные шаги конкурентов,

сегмент рынка, где следует ожидать

атаки, задействованные инструменты

конкуренции (цены, реклама и т. п.) и

другие параметры. Когда проясняются

возможные действия ближайших конкурентов,

тогда появляется возможность планировать

систему ответных мер для поддержки

собственной стратегии или меры,

направленные на усиление собственной

стратегии, если положение конкурентов

позволяет это сделать.

21.

Ключевые факторы успеха отрасли.

Ключевые

факторы успеха есть общие для всех

предприятий отрасли факторы, реализация

которых открывает перспективы улучшения

своей конкурентной позиции. Дело не в

том, может или не может конкретная фирма

в настоящее время реализовать эти

факторы. Задача заключается в определении

факторов, дающих в данной отрасли ключ

к успеху в конкуренции. Выделение КФУ

для конкретной отрасли есть первый шаг,

за которым должна последовать разработка

мероприятий по овладению КФУ, характерных

для отрасли. Эта работа представляет

собой существенную часть разработки

стратегического плана предприятия с

учетом характера целей и задач развития,

как их представляет себе руководство

предприятия. КФУ должны рассматриваться

как фундамент разрабатываемой стратегии.

КФУ не одинаковы для разных отраслей,

а для конкретной отрасли могут меняться

во времени. Тем не менее, можно попробовать

выделить базовые КФУ, некоторые из

которых приведены ниже. Задача аналитиков

заключается в том, чтобы выделить 3-5

наиболее важных на ближайшую перспективу

КФУ, например путем ранжирования всех

выделенных факторов, имеющих значение

для данной отрасли. Именно они должны

потом лечь в основу стратегии предприятия.

1. КФУ, основанные на научно-техническом

превосходстве: опыт организации научных

исследований (важен в отраслях высокой

технологии); способность быстрого

осуществления технологических и (или)

организационных нововведений;

наличие

опыта работы с передовыми технологиями.

2. КФУ, связанные с организацией

производства: низкие издержки производства;

высокое качество производимых товаров;

высокая фондоотдача (для фондоемких

отраслей); выгоды, связанные с

местоположением предприятия; наличие

доступа к квалифицированной рабочей

силе; отлаженное партнерство с хорошими

поставщиками; высокая производительность

труда (для трудоемких отраслей); низкие

издержки на НИОКР и технологическую

подготовку производства; гибкость в

производстве различных моделей и

типоразмеров, возможность учета

индивидуальных запросов покупателей.

3. КФУ, основанные на маркетинге: хорошо

организованная собственная распределительная

сеть или наличие твердых партнерских

отношений с независимой распределительной

сетью; низкие издержки распределения;

быстрая доставка; хорошо подготовленный

персонал, занятый сбытом;

доступный

и хорошо организованный сервис; аккуратное

выполнение заказов; широта ассортимента

и возможность выбора товаров;

привлекательная, надежная и удобная

упаковка; наличие гарантий на товары и

гарантий выполнения обязательств. 4.

КФУ, основанные на обладании знаниями

и опытом: профессиональное превосходство,

признанный талант (фактор имеет огромное

значение в сфере профессиональных

услуг); обладание секретами

производства;

умение

создавать оригинальный и привлекательный

дизайн товаров; наличие опыта в

определенной технологии; использование

умной, захватывающей рекламы; умение

быстро разрабатывать и продвигать новую

продукцию. 5. КФУ, связанные с организацией

и управлением:

наличие

эффективных и надежных информационных

систем; способность руководства быстро

реагировать на изменение рыночных

условий; опытная в данной сфере

деятельности и хорошо сбалансированная

управленческая команда. 6. Возможно

выделение и других КФУ, например: наличие

хорошей репутации у потребителей; доступ

к финансовому капиталу; признание фирмы

как безусловного лидера отрасли и

др.

22.

Оценка перспектив развития отрасли.

Этот

этап является заключительным в анализе

отрасли. Его задача — обобщить результаты,

полученные на предыдущих этапах, и

выработать интегрированную картину

перспектив развития отрасли, как

краткосрочных, так и долговременных.

Среди множества возможных оценок

перспектив развития отрасли особое

внимание должно быть уделено следующим.

Потенциал роста отрасли. Имеют ли

преобладающие движущие силы отрасли

благоприятный или неблагоприятный

характер для всей отрасли и отдельных

стратегических групп? Возможность входа

или выхода крупных фирм и вытекающие

отсюда последствия. Стабильность спроса

на продукцию отрасли и факторы,

обусловливающие его колебания в

краткосрочной и долгосрочной перспективе

(например, сезонность, фаза жизненного

цикла отрасли, наличие товаров-заменителей).

Каковы тенденции изменения сил

конкуренции? Серьезность и сложность

проблем, с которыми сталкивается отрасль

в целом. Степень неопределенности

будущего отрасли и связанная с этим

оценка риска инвестиций. Превосходит

ли прогнозный уровень средней

рентабельности в отрасли аналогичный

показатель по народному хозяйству или

нет. Общий вывод относительно перспектив

развития отрасли в целом может быть

более или менее привлекательным. У

конкретного предприятия могут существовать

свои дополнительные критерии

привлекательности отрасли. Даже если

ситуация в отрасли однозначно ухудшается,

в отдельных случаях это может пойти на

пользу каким-то предприятиям, помочь

им осуществлять свои стратегии. Например,

это может способствовать укреплению

позиций лидера отрасли. Сильные

предприятия могут использовать

неустойчивость слабых конкурентов в

свою пользу. Предприятие может быть

изолировано или подготовить достаточно

сильную защиту в отношении факторов,

которые делают отрасль в целом

непривлекательной. Кроме того, может

сложиться ситуация, когда продолжение

работы в данной отрасли важно с точки

зрения достижения успеха в других

отраслях, где у предприятия есть

интересы.

^23.

Общая оценка привлекательности

отрасли.

Представление

заключения о привлекательности отрасли

в целом. Это заключительный этап, роль

которого состоит в оценке общей ситуации

и представления обоснованных заключений

об относительной привлекательности

или непривлекательности отрасли. Но

даже если будет сделан вывод о

непривлекательности отрасли с точки

зрения внутриотраслевых моментов, то

она может оказаться привлекательной с

точки зрения отдельной компании, которая

неплохо устроилась в отрасли, или с

точки зрения посторонней фирмы, которая

обладает достаточными для приобретения

какой-то действующей в отрасли компании

ресурсами, чтобы превратить вновь

приобретенную компанию в одного из

основных участников отрасли. Оценка

привлекательности отрасли с точки

зрения отдельной компании отрасли

предполагает учет следующих дополнительных

аспектов: конкурентная позиция компании

в отрасли, будет ли позиция компании

усиливаться или ослабевать (прочная

позиция лидера пусть даже не в столь

привлекательной отрасли может все же

приносить довольно внушительную

прибыль), потенциал компании воспользоваться

уязвимостью более слабых конкурентов

(тем самым, переведя непривлекательную

отраслевую ситуацию в потенциально

интересную для компании возможность),

изолирована ли данная компания (или

способна она защищаться) от действия

факторов, которые делают отрасль в целом

непривлекательной, увеличивает ли

продолжающееся участие компании в

производстве данной отрасли ее возможности

укрепления своих позиций в других

отраслях, в которых она представлена.

Окончательное заключение о привлекательности

отрасли и конкурентной ситуации в ней

будет иметь важное значение для выбора

стратегии компании. Еще одним этапом

анализа внешней среды являются комплексная

оценка ситуации и выработка заключения

об относительной привлекательности

отрасли

в

краткосрочной и долгосрочной перспективах.

При этом учитываются следующие

факторы.

Потенциал роста отрасли. Перспективы

окупаемости инвестиций при существующих

условиях конкуренции. Перспективы

изменения конкуренции в будущем. Влияние

усиления основных движущих сил и

изменений во внешней среде на прибыльность

отрасли. Конкурентная позиция компании

и ее возможное изменение (лидер,

преследователь, слабая

компания). Компания-лидер

—

это компания, владеющая максимальной

долей рынка в отрасли. Компания-преследователь

—

это компания, идущая следом за лидером

по доле рынка. ^ Слабая

компания

—

это компания, теряющая свои конкурентные

позиции. Необходимо учитывать, что

положение лидера или сильного конкурента

даже не в слишком привлекательной

отрасли способно обеспечить компании

удовлетворительный уровень прибыльности,

а перспектива ожесточенной борьбы с

более сильными конкурентами снижает

шансы компании даже в самой привлекательной

отрасли. Степень риска и неопределенности

в будущем развитии отрасли, серьезность

проблем, стоящих перед отраслью в целом.

Влияние продолжения деятельности в

данной отрасли на положение компании

в других отраслях, где у нее есть деловые

интересы. При определении привлекательности

отрасли могут учитываться 13 основных

экономических показателей отрасли

(размер рынка, рост рынка, легкость

входа, рентабельность, этап жизненного

цикла товара) и еще 8 факторов: 1. Потенциал

роста отрасли; 2. Влияние на отрасль

движущих сил; 3. Возможность прихода в

отрасль и ухода из нее других компаний;

4. Стабильность и динамика спроса; 5.

Усиление сил конкуренции; 6. Серьезность

проблем, стоящих перед отраслью; 7.

Степень риска и неопределенности

будущего развития отрасли; 8. Изменение

рентабельности. Оценка привлекательности

отрасли по конкретному набору критериев

может быть выполнена на основе экспертных

оценок. Каждая фирма может выработать

наиболее важные для нее критерии

привлекательности отрасли (рынка) и

шкалу оценок.

^ 24.

Анализ текущего стратегического профиля

компании (действующих стратегий).

Насколько

эффективна действующая стратегия? Ответ

на первый вопрос включает оценку

стратегии как с качественной точки

зрения (законченность, внутренняя

согласованность, обоснованность,

соответствие ситуации), так и с

количественной (стратегические и

финансовые результаты деятельности).

Ухудшение этих показателей и (или)

быстрые изменения внешней ситуации,

определяемые анализом отрасли и

конкурентов, являются сигналом к тому,

что назрела необходимость пересмотра

стратегии. Признаком, свидетельствующим

о прочности компании, является

конкурентоспособность ее цен и издержек

в сравнении с конкурентами в отрасли.

Анализ издержек и цепочек ценностей

является необходимым инструментом при

сравнительной оценке цен и издержек

фирмы и ее конкурентов при определении

эффективности отдельных видов деятельности

компании и при выявлении тех сфер

деятельности, которые требуют более

тщательного исследования. Стратегический

анализ издержек включает в себя сравнение

издержек фирмы с ее основными конкурентами

по всей цепочке, начиная от покупки

сырья и вплоть до цен, уплаченных за

товар конечными потребителями.

Конкурентоспособны ли цены и издержки

компании? Ответ на третий вопрос состоит

в сравнительной оценке затрат компании

и затрат ее конкурентов, а также фирм,

достигших лучших результатов. Оценка

может быть произведена в ходе переговоров

с осведомленными промышленными

аналитиками, клиентами и поставщиками

или на основе информации, полученной

из опубликованных материалов. Однако

сравнительная оценка включает в себя

достаточно конфиденциальную информацию

о способах достижения низкого уровня

издержек и получить ее не просто.

Насколько прочна конкурентная позиция

компании? Для того чтобы получить ответ

на четвертый вопрос требуется ответить

на целый ряд вопросов. Таких как: укрепится

или будет ослаблена конкурентная позиция

компании при сохранении применяемой в

настоящее время стратегии; какое

положение занимает компания по основным

ключевым факторам успеха по сравнению

с конкурентами, и имеет ли компания

(если имеет, то почему) конкурентное

преимущество или находится в благоприятном,

с этой точки зрения, положении?

Количественные оценки конкурентной

силы показывают слабые и сильные позиции

компании, а также позволяют точно оценить

возможности фирмы по защите своих

рыночных позиций. С какими стратегическими

проблемами сталкиваются фирмы? Ответ

на пятый вопрос состоит в разработке

полного перечня вопросов, решение

которых необходимо для создания

стратегии. Этот перечень составляется

на основе результатов анализа отрасли

и конкурентов, анализа состояния

компании. Основной акцент здесь делается

на выводы о слабых и сильных сторонах

компании, а также на те соображения,

которые должны быть учтены менеджерами

при оценке действующей и разработке

новой стратегии.

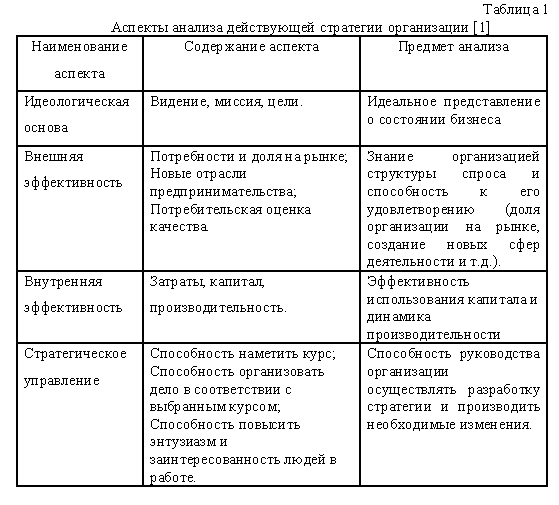

Для

управления эффективностью организации

необходима разработка единых принципов

и подходов к управлению, измерению и

оценке развития и функционирования

организаций в условиях постоянных

изменений и с учетом современных

складывающихся представлений об

эффективной организации. Поскольку

организация является открытой системой,

целесообразно при оценке эффективности

выделить два направления оценки ее

эффективности: оценка эффективности

всех ее подсистем и оценка эффективности

развития организации во внешней среде.

Насколько эффективна действующая

стратегия, судить можно по количественным

и качественным результатам деятельности

организации. Оценка стратегии с

качественной точки зрения заключается

в целостности и ее внутренней

согласованности (системности), а также

обоснованности и соответствии реальной

ситуации. Количественные результаты

проявляются в результатах финансовой

и хозяйственной деятельности организации,

что находит свое подтверждение в

занимаемом месте среди конкурентов

(захват лидерства или своя ниша). На

заключение об эффективности действующей

стратегии накладывают свой отпечаток:

границы конкуренции в отрасли (сколько

уровней каналов распределения

используется; размеры и различия

географических рынков); содержание

функциональных составляющих стратегии:

рациональность каждой составляющей

стратегии; последние действия (снижение

цен и издержек, реклама) самой организации

и конкурентов и т.д. Основные методы

анализа действующей стратегии представлены

на рисунке 2 и в таблице 2.Методы анализа

действующей стратегии разнообразны и

выбираются, исходя из целей исследования

и характера источников информации.

Современная наука имеет обширный и

богатый арсенал методов исследования.

Но успех исследования в значительной

мере зависит от того, каким образом, по

каким критериям выбираются методы для

проведения того или иного конкретного

исследования и в какой комбинации мы

используем эти методы. Диверсифицированные

— это методы интеллектуальной деятельности

человека, составляющей основу исследований

управления. Общенаучные методы отражают

научный аппарат исследования, определяющий

эффективность любого типа. Специфические

— это методы, которые рождаются спецификой

систем управления и отражают особенность

управленческой деятельности. Методы

исследования подразделяются на:

общенаучные, специфические,

диверсифицированные. Результаты

применения методов представлены в

таблице 3. .

Для

управления эффективностью организации

необходима разработка единых принципов

и подходов к управлению, измерению и

оценке развития и функционирования

организаций в условиях постоянных

изменений и с учетом современных

складывающихся представлений об

эффективной организации. Поскольку

организация является открытой системой,

целесообразно при оценке эффективности

выделить два направления оценки ее

эффективности: оценка эффективности

всех ее подсистем и оценка эффективности

развития организации во внешней среде.

Насколько эффективна действующая

стратегия, судить можно по количественным

и качественным результатам деятельности

организации. Оценка стратегии с

качественной точки зрения заключается

в целостности и ее внутренней

согласованности (системности), а также

обоснованности и соответствии реальной

ситуации. Количественные результаты

проявляются в результатах финансовой

и хозяйственной деятельности организации,

что находит свое подтверждение в

занимаемом месте среди конкурентов

(захват лидерства или своя ниша). На

заключение об эффективности действующей

стратегии накладывают свой отпечаток:

границы конкуренции в отрасли (сколько

уровней каналов распределения

используется; размеры и различия

географических рынков); содержание

функциональных составляющих стратегии:

рациональность каждой составляющей

стратегии; последние действия (снижение

цен и издержек, реклама) самой организации

и конкурентов и т.д. Основные методы

анализа действующей стратегии представлены

на рисунке 2 и в таблице 2.Методы анализа

действующей стратегии разнообразны и

выбираются, исходя из целей исследования

и характера источников информации.

Современная наука имеет обширный и

богатый арсенал методов исследования.

Но успех исследования в значительной

мере зависит от того, каким образом, по

каким критериям выбираются методы для

проведения того или иного конкретного

исследования и в какой комбинации мы

используем эти методы. Диверсифицированные

— это методы интеллектуальной деятельности

человека, составляющей основу исследований

управления. Общенаучные методы отражают

научный аппарат исследования, определяющий

эффективность любого типа. Специфические

— это методы, которые рождаются спецификой

систем управления и отражают особенность

управленческой деятельности. Методы

исследования подразделяются на:

общенаучные, специфические,

диверсифицированные. Результаты

применения методов представлены в

таблице 3. .

.

Анализ

эффективности существующей

стратегии

Цель анализа

соответствия стратегии

заключается

в определении соответствия реализуемой

организацией стратегии внутренним

ресурсам, внешним рыночным условиям и

конкурентным возможностям. Анализ

включает в себя пять

этапов:

1) анализ эффективности существующей

стратегии организации; 2) SWOT-анализ; 3)

оценка конкурентоспособности организации

по ценам и издержкам; 4) оценка устойчивости

конкурентной позиции организации; 5)

анализ стратегических проблем организации.

Для анализа

эффективности существующей стратегии

могут

быть использованы следующие

показатели:

рост объема продаж организации по

сравнению с ростом объема продаж в

среднем по отрасли, увеличение (уменьшение)

доли рынка по сравнению с конкурентами;

изменение прибыли и других экономических

показателей организации и их сравнение

с аналогичными показателями конкурентов;

изменение финансового состояния

организации и ее кредитного рейтинга;

динамика курса акций организации и

соотношение рыночной и номинальной

стоимости акций в оценке акционеров;

репутация и имидж организации у

потребителей; лидерство организации в

технологиях, инновациях, электронной

коммерции, качестве продукции, скорости

исполнения заказов, уровне цен, быстроте

выведения на рынок новых товаров и

других параметрах, на основе которых

потребители выбирают торговую

марку. Устойчивое

финансовое и рыночное положение

компании —

лучший показатель качественно

разработанной и грамотно реализуемой

стратегии. Неустойчивое положение

компании — верный признак слабой

стратегии, плохой ее реализации или

того и другого вместе.

^ 25.

Понятие и направления анализа внутренней

среды организации.

Внутренняя

среда организации - это та часть общей

среды, которая находится в пределах

организации. Она оказывает постоянное

и самое непосредственное воздействие

на функционирование организации.

Внутренняя среда имеет несколько срезов,

состояние которых в совокупности

определяет тот потенциал и те возможности,

которыми располагает организация.

Внутренняя среда имеет сразу несколько

компонентов, каждый из них включает

набор основных процессов и элементов

организации, состояние которых в

совокупности определяет потенциал и

возможности, которыми располагает

организация. Анализ внутренней среды

проводят по следующим направлениям:

производство: объем, структура, темпы

производства; номенклатура продукции

предприятия; обеспеченность сырьем и

материалами, уровень запасов, скорость

их использования, система контроля

запасов; наличный парк оборудования и

степень его использования, резервные

мощности, техническая эффективность

мощностей; местонахождение производства

и наличие инфраструктуры; экология

производства; контроль качества, издержки

и качество технологий; патенты, торговые

марки и т.п.; персонал: структура,

потенциал, квалификация, количественный

состав работников, производительность

труда, текучесть кадров, стоимость

рабочей силы, интересы и потребности

работников; организация управления:

организационная структура, система

управления; уровень менеджмента,

квалификация, способности и интересы

высшего руководства; фирменная культура;

престиж и имидж фирмы; организация

системы коммуникаций; маркетинг: товары,

произведенные фирмой, доля на рынке;

возможность собирать необходимую

информацию о рынках; каналы распределения

и сбыта; маркетинговый бюджет и его

исполнение; маркетинговые планы и

программы; нововведения; имидж, репутация

и качество товаров; стимулирование

сбыта, реклама, ценообразование; финансы

и учет: финансовая устойчивость и

платежеспособность; прибыльность и

рентабельность (по товарам, регионам,

каналам сбыта, посредникам); собственные

и заемные средства и их соотношение;

эффективная система учета, в том числе

учета издержек, формирования бюджета,

планирования прибыли. Кадровый компонент

внутренней среды охватывает процессы

взаимодействия менеджеров и рабочих,

найма, обучения и продвижения кадров,

оценки результатов труда и стимулирования,

создания и поддержания отношений между

работниками и т.п. Организационный

компонент включает коммуникационные

процессы, организационные структуры,

нормы, правила, процедуры, распределение

прав и ответственности, иерархию

подчинения. В производственный компонент

входят изготовление продукта, снабжение

и ведение складского хозяйства,

обслуживание технологического парка,

осуществление исследований и разработок.

Маркетинговый компонент охватывает те

процессы, которые связаны с реализацией

продукции: стратегии продукта,

ценообразования, продвижения продукта

на рынке, а также выбор рынков сбыта и

систем распределения. Финансовый

компонент включает процессы, связанные

с обеспечением эффективного использования

и движения денежных средств в организации:

поддержание ликвидности и обеспечение

прибыльности, создание инвестиционных

возможностей и т.п. Внутренняя среда

как бы полностью пронизывается

организационной культурой, которая,

так же как и вышеперечисленные среды,

должна подвергаться самому серьезному

изучению в процессе анализа внутренней

среды организации. Организационная

культура может способствовать тому,

что организация выступает сильной,

устойчиво выживающей в конкурентной

борьбе структурой, а может ослаблять

организацию, не давая ей успешно

развиваться даже в том случае, если она

имеет высокий технико-технологический

и финансовый потенциал.

^ 25.

Анализ финансового аспекта внутренней

среды организации.

Финансовый

срез включает процессы, связанные с

обеспечением эффективного использования

и движения денежных средств в организации:

поддержание должного уровня ликвидности

и обеспечение прибыльности; создание

инвестиционных возможностей и т.п.

Финансовый анализ Включает в себя:

стоимость средств, сравнимую с нормой

и основными конкурентами, способность

нарастить добавочные средства, адекватный

коэффициент ликвидности, использование

кредитов для финансовой деятельности

в сравнение с нормами и основными

конкурентами, адекватный коэффициент

активности, адекватный коэффициент

рентабельности, отношения с кредиторами

и акционерами, политику дивидендов и

соответствие притока и оттока средств.

Факторами сферы финансов и учета можно

выделить возможность привлечения

краткосрочного и долгосрочного капитала,

отношение к налогам, гибкость структуры

капитала, эффективный контроль над

издержками, возможность их снижения,

система учета издержек, составления

бюджета и планирования прибыли. Для

анализа финансового среза рассматриваются

вопросы тенденций в изменениях финансовых

показателей деятельности организации,

процент прибыли, обеспечивающийся

отдельными подразделениями, осуществление

капитальных затрат в соответствии с

будущими производственными потребностями

и т.д. 3) анализ экономического положения

(финансовый анализ) затрагивающий

доходность, рентабельность, оборачиваемость

фондов, наличие свободных финансовых

ресурсов и возможность их получения. В

контексте стратегии работа финансовых

служб состоит в первую очередь из

действий, связанных с финансированием

компании, а во-вторых, из действий,

которые включают в себя отслеживание

порядка использования этих средств.

Внутренняя оценка финансовой деятельности

сосредоточивается на следующих вопросах:

Какие виды решений по финансированию

и инвестированию выполняются финансовыми

службами? Каков состав капитала и какие

воздействия это будет иметь на будущие

выплаты и дивиденды? Сбор какой информации

осуществляется финансовыми службами

и как они обеспечивают стратегический

процесс? Как часто информация

предоставляется финансовыми службами?

Финансовый анализ используется как

самой компанией, так и внешними субъектами

рынка при осуществлении различных

сделок или для предоставления информации

о финансовом состоянии компании третьим

лицам. Как правило, финансовый анализ

проводится при: - реструктуризации. В

процессе выделения структурных

подразделений в отдельные бизнес-единицы

необходимо оценивать такие показатели

их текущей деятельности, как размеры

дебиторской и кредиторской задолженностей,

рентабельность, оборачиваемость

материальных запасов, производительность

труда и т. д. Благоприятное финансовое

состояние структурной единицы может

послужить дополнительным фактором в

пользу оставления ее в составе компании;

оценке стоимости бизнеса, в том числе

для его продажи/покупки. Обоснованная

оценка финансового состояния позволяет

назначить справедливую цену сделки и

может служить инструментом изменения

суммы сделки; получении кредита/привлечении

инвестора. Результаты финансового

анализа деятельности компании являются

основным индикатором для банка или

инвестора при принятии решения о выдаче

кредита; выходе на фондовую биржу (с

облигациями или акциями). По требованиям

российских и западных бирж компания

обязана рассчитывать определенный

набор коэффициентов, отражающих ее

финансовое состояние, и публиковать

эти коэффициенты в отчетах о своей

деятельности. Например, по российскому

законодательству в проспекте эмиссии

ценных бумаг компании необходимо

указывать степень покрытия платежей

по обслуживанию долгов, уровень

просроченной задолженности, оборачиваемость

чистых активов, долю налога на прибыль

в прибыли до налогообложения и т. д.

Финансовые показатели, используемые

для управления предприятием (периодичность

расчета - квартал/год): Ликвидности:

Коэффициент текущей ликвидности,

Коэффициент промежуточной ликвидности,

Коэффициент абсолютной ликвидности.

Финансовой устойчивости: Коэффициент

общей платежеспособности (доля собственных

источников финансирования активов),

Коэффициент автономии, Коэффициент

финансовой зависимости, Доля собственных

источников финансирования оборотных

активов, Коэффициент покрытия процентных

выплат. Эффективности основной

деятельности: Прибыльность продаж,

Рентабельность продукции. Эффективности

использования капитала: Рентабельность

активов, Рентабельность инвестированного

капитала, Рентабельность оборотного

капитала, Рентабельность собственного

капитала. Деловой активности: Коэффициент

фондоотдачи, Коэффициент оборачиваемости

всех активов, Коэффициент оборачиваемости

запасов, Коэффициент оборачиваемости

оборотного капитала.

.

Анализ

эффективности существующей

стратегии

Цель анализа

соответствия стратегии

заключается

в определении соответствия реализуемой

организацией стратегии внутренним

ресурсам, внешним рыночным условиям и

конкурентным возможностям. Анализ

включает в себя пять

этапов:

1) анализ эффективности существующей

стратегии организации; 2) SWOT-анализ; 3)

оценка конкурентоспособности организации

по ценам и издержкам; 4) оценка устойчивости

конкурентной позиции организации; 5)

анализ стратегических проблем организации.

Для анализа

эффективности существующей стратегии

могут

быть использованы следующие

показатели:

рост объема продаж организации по

сравнению с ростом объема продаж в

среднем по отрасли, увеличение (уменьшение)

доли рынка по сравнению с конкурентами;

изменение прибыли и других экономических

показателей организации и их сравнение

с аналогичными показателями конкурентов;

изменение финансового состояния

организации и ее кредитного рейтинга;

динамика курса акций организации и

соотношение рыночной и номинальной

стоимости акций в оценке акционеров;

репутация и имидж организации у

потребителей; лидерство организации в

технологиях, инновациях, электронной

коммерции, качестве продукции, скорости

исполнения заказов, уровне цен, быстроте

выведения на рынок новых товаров и

других параметрах, на основе которых

потребители выбирают торговую

марку. Устойчивое

финансовое и рыночное положение

компании —

лучший показатель качественно

разработанной и грамотно реализуемой

стратегии. Неустойчивое положение

компании — верный признак слабой

стратегии, плохой ее реализации или

того и другого вместе.

^ 25.

Понятие и направления анализа внутренней

среды организации.

Внутренняя

среда организации - это та часть общей

среды, которая находится в пределах

организации. Она оказывает постоянное

и самое непосредственное воздействие

на функционирование организации.

Внутренняя среда имеет несколько срезов,

состояние которых в совокупности

определяет тот потенциал и те возможности,

которыми располагает организация.

Внутренняя среда имеет сразу несколько

компонентов, каждый из них включает

набор основных процессов и элементов

организации, состояние которых в

совокупности определяет потенциал и

возможности, которыми располагает

организация. Анализ внутренней среды

проводят по следующим направлениям:

производство: объем, структура, темпы

производства; номенклатура продукции

предприятия; обеспеченность сырьем и

материалами, уровень запасов, скорость

их использования, система контроля

запасов; наличный парк оборудования и

степень его использования, резервные

мощности, техническая эффективность

мощностей; местонахождение производства

и наличие инфраструктуры; экология

производства; контроль качества, издержки

и качество технологий; патенты, торговые

марки и т.п.; персонал: структура,

потенциал, квалификация, количественный

состав работников, производительность

труда, текучесть кадров, стоимость

рабочей силы, интересы и потребности

работников; организация управления:

организационная структура, система

управления; уровень менеджмента,

квалификация, способности и интересы

высшего руководства; фирменная культура;

престиж и имидж фирмы; организация

системы коммуникаций; маркетинг: товары,

произведенные фирмой, доля на рынке;

возможность собирать необходимую

информацию о рынках; каналы распределения

и сбыта; маркетинговый бюджет и его

исполнение; маркетинговые планы и

программы; нововведения; имидж, репутация

и качество товаров; стимулирование

сбыта, реклама, ценообразование; финансы

и учет: финансовая устойчивость и

платежеспособность; прибыльность и

рентабельность (по товарам, регионам,

каналам сбыта, посредникам); собственные

и заемные средства и их соотношение;

эффективная система учета, в том числе

учета издержек, формирования бюджета,

планирования прибыли. Кадровый компонент

внутренней среды охватывает процессы

взаимодействия менеджеров и рабочих,

найма, обучения и продвижения кадров,

оценки результатов труда и стимулирования,

создания и поддержания отношений между

работниками и т.п. Организационный

компонент включает коммуникационные

процессы, организационные структуры,

нормы, правила, процедуры, распределение

прав и ответственности, иерархию

подчинения. В производственный компонент

входят изготовление продукта, снабжение

и ведение складского хозяйства,

обслуживание технологического парка,

осуществление исследований и разработок.

Маркетинговый компонент охватывает те

процессы, которые связаны с реализацией

продукции: стратегии продукта,

ценообразования, продвижения продукта

на рынке, а также выбор рынков сбыта и

систем распределения. Финансовый

компонент включает процессы, связанные

с обеспечением эффективного использования

и движения денежных средств в организации:

поддержание ликвидности и обеспечение

прибыльности, создание инвестиционных

возможностей и т.п. Внутренняя среда

как бы полностью пронизывается

организационной культурой, которая,

так же как и вышеперечисленные среды,

должна подвергаться самому серьезному

изучению в процессе анализа внутренней

среды организации. Организационная

культура может способствовать тому,

что организация выступает сильной,

устойчиво выживающей в конкурентной

борьбе структурой, а может ослаблять

организацию, не давая ей успешно

развиваться даже в том случае, если она

имеет высокий технико-технологический

и финансовый потенциал.

^ 25.

Анализ финансового аспекта внутренней

среды организации.

Финансовый

срез включает процессы, связанные с

обеспечением эффективного использования

и движения денежных средств в организации:

поддержание должного уровня ликвидности

и обеспечение прибыльности; создание

инвестиционных возможностей и т.п.

Финансовый анализ Включает в себя:

стоимость средств, сравнимую с нормой

и основными конкурентами, способность

нарастить добавочные средства, адекватный

коэффициент ликвидности, использование

кредитов для финансовой деятельности

в сравнение с нормами и основными

конкурентами, адекватный коэффициент

активности, адекватный коэффициент

рентабельности, отношения с кредиторами

и акционерами, политику дивидендов и

соответствие притока и оттока средств.

Факторами сферы финансов и учета можно

выделить возможность привлечения

краткосрочного и долгосрочного капитала,

отношение к налогам, гибкость структуры

капитала, эффективный контроль над

издержками, возможность их снижения,

система учета издержек, составления

бюджета и планирования прибыли. Для

анализа финансового среза рассматриваются

вопросы тенденций в изменениях финансовых

показателей деятельности организации,

процент прибыли, обеспечивающийся

отдельными подразделениями, осуществление

капитальных затрат в соответствии с

будущими производственными потребностями

и т.д. 3) анализ экономического положения

(финансовый анализ) затрагивающий

доходность, рентабельность, оборачиваемость

фондов, наличие свободных финансовых

ресурсов и возможность их получения. В

контексте стратегии работа финансовых

служб состоит в первую очередь из

действий, связанных с финансированием

компании, а во-вторых, из действий,

которые включают в себя отслеживание

порядка использования этих средств.

Внутренняя оценка финансовой деятельности

сосредоточивается на следующих вопросах:

Какие виды решений по финансированию

и инвестированию выполняются финансовыми

службами? Каков состав капитала и какие

воздействия это будет иметь на будущие

выплаты и дивиденды? Сбор какой информации

осуществляется финансовыми службами

и как они обеспечивают стратегический

процесс? Как часто информация

предоставляется финансовыми службами?

Финансовый анализ используется как

самой компанией, так и внешними субъектами

рынка при осуществлении различных

сделок или для предоставления информации

о финансовом состоянии компании третьим

лицам. Как правило, финансовый анализ

проводится при: - реструктуризации. В

процессе выделения структурных

подразделений в отдельные бизнес-единицы

необходимо оценивать такие показатели

их текущей деятельности, как размеры

дебиторской и кредиторской задолженностей,

рентабельность, оборачиваемость

материальных запасов, производительность

труда и т. д. Благоприятное финансовое

состояние структурной единицы может

послужить дополнительным фактором в

пользу оставления ее в составе компании;

оценке стоимости бизнеса, в том числе

для его продажи/покупки. Обоснованная

оценка финансового состояния позволяет

назначить справедливую цену сделки и

может служить инструментом изменения

суммы сделки; получении кредита/привлечении

инвестора. Результаты финансового

анализа деятельности компании являются

основным индикатором для банка или

инвестора при принятии решения о выдаче

кредита; выходе на фондовую биржу (с

облигациями или акциями). По требованиям

российских и западных бирж компания

обязана рассчитывать определенный

набор коэффициентов, отражающих ее

финансовое состояние, и публиковать

эти коэффициенты в отчетах о своей

деятельности. Например, по российскому

законодательству в проспекте эмиссии

ценных бумаг компании необходимо

указывать степень покрытия платежей

по обслуживанию долгов, уровень

просроченной задолженности, оборачиваемость

чистых активов, долю налога на прибыль

в прибыли до налогообложения и т. д.

Финансовые показатели, используемые

для управления предприятием (периодичность

расчета - квартал/год): Ликвидности:

Коэффициент текущей ликвидности,

Коэффициент промежуточной ликвидности,

Коэффициент абсолютной ликвидности.

Финансовой устойчивости: Коэффициент

общей платежеспособности (доля собственных

источников финансирования активов),

Коэффициент автономии, Коэффициент

финансовой зависимости, Доля собственных

источников финансирования оборотных

активов, Коэффициент покрытия процентных

выплат. Эффективности основной

деятельности: Прибыльность продаж,

Рентабельность продукции. Эффективности

использования капитала: Рентабельность

активов, Рентабельность инвестированного

капитала, Рентабельность оборотного

капитала, Рентабельность собственного

капитала. Деловой активности: Коэффициент

фондоотдачи, Коэффициент оборачиваемости

всех активов, Коэффициент оборачиваемости

запасов, Коэффициент оборачиваемости

оборотного капитала.

^ 26.

Задачи и содержание анализа внутренней

среды организации.

Информация

о внутренней среде фирмы необходима

менеджеру, чтобы определить внутренние

возможности, потенциал, на которые фирма

может рассчитывать в конкурентной

борьбе для достижения поставленных

целей. Анализ внутренней среды позволяет

также лучше уяснить цели и задачи

организации. Важно то, что помимо

производства продукции, оказания услуг

организация обеспечивает возможность

существования своим работникам, создает

определенные социальные условия для

их жизнедеятельности. Анализ внутренней

среды вскрывает те возможности, тот

потенциал, на который может рассчитывать

фирма в конкурентной борьбе в процессе

достижения своих целей. Анализ внутренней

среды позволяет также лучше уяснить

цели фирмы, более верно сформулировать

миссию, т.е. определить смысл и направления

деятельности фирмы. Управленческий

анализ – процесс комплексного анализа

внутренних ресурсов и возможностей

фирмы, направленный на оценку текущего

состояния бизнеса, его сильных и слабых

сторон, выявление стратегических

проблем. Конечной целью анализа является

предоставление информации менеджерам

и другим заинтересованным лицам для

принятия адекватных стратегических

решений, выбора стратегии, которая в

наибольшей степени соответствует

будущему фирмы. В процессе такого анализа

необходимо выявить соответствие

внутренних ресурсов и возможностей

фирмы стратегическим задачам обеспечения

и поддержания конкурентных преимуществ

фирмы, задачам удовлетворения будущих

потребностей рынка. Основные задачи

анализа внутренней среды составляют:

1. Корректировка стратегических целей

субъекта (направления действия). 2.

Разработка оптимальной стратегии для

субъекта сообразно его возможностям и

потенциалу (источник формирования). 3.

Понимание принципиальных возможностей

воздействия на внешнюю среду организации

(характер использования). 4. Обнаружение

стратегических разрывов. 1. Кадровый

срез внутренней среды охватывает такие

процессы, как: взаимодействие менеджеров

и рабочих; наем, обучение и продвижение

кадров; оценка результатов труда и

стимулирование; создание и поддержание

отношений между работниками и т.п. 2.

Организационный срез включает:

коммуникационные процессы; организационные

структуры; нормы, правила, процедуры;

распределение прав и ответственности;

иерархию подчинения. 3. В производственный

срез входят: изготовление продукта;

снабжение и ведение складского хозяйства;

обслуживание технологического парка;

осуществление исследований и разработок.

4. Маркетинговый срез внутренней среды

организации охватывает следующие

стороны, которые связаны с реализацией

продукции: стратегия продукта, стратегия

ценообразования; стратегия продвижения

продукта на рынке; выбор рынков сбыта

и систем распределения. 5. Финансовый

срез включает процессы, связанные с

обеспечением эффективного использования

и движения денежных средств в организации:

поддержание должного уровня ликвидности

и обеспечение прибыльности; создание

инвестиционных возможностей и т.п. 6.

Внутренняя среда как бы полностью

пронизывается организационной культурой,

которая также должна подвергаться

самому серьезному изучению. Управление

персоналом связано с обеспечением

производственной и других сфер людскими

ресурсами (найм, подготовка и

переподготовка). Также предполагает

выполнение всех управленческих действий,

связанных с социальной сферой: оплатой,

благосостоянием и условиями найма.

Управление производством состоит в

осуществлении управления процессом

переработки сырья, материалов и

полуфабрикатов, поступающих на вход в

организацию, в продукт, который организация

предлагает внешней среде. Для этого

менеджмент осуществляет следующие

операции: управление разработкой и

проектированием продукта; выбор

технологического процесса, расстановку

кадров и техники по процессу с целью

оптимизации затрат на изготовление и

выбор методов изготовления продукта;

управление закупкой сырья, материалов

и полуфабрикатов; управление запасами

на складах, включающее в себя управление

хранением закупленных товаров,

полуфабрикатов собственного изготовления

для внутреннего пользования и конечной

продукции; контроль качества. Управление

маркетингом призвано посредством

маркетинговой деятельности по реализации

созданного организацией продукта

увязать в единый непротиворечивый

процесс удовлетворение потребностей

клиентов организации и достижение целей

организации. Для этого осуществляется

управление такими процессами и действиями,

как: изучение рынка; реклама; ценообразование;

создание систем сбыта; распределение

созданной продукции; сбыт. Управление

финансами состоит в том, что менеджмент

осуществляет управление процессом

движения финансовых средств в организации.

Для этого осуществляется: составление

бюджета и финансового плана; формирование

денежных ресурсов; распределение денег

между различными сторонами, определяющими

жизнь организации; оценка финансового

потенциала организации. Организационная

культура может способствовать тому,

что организация выступает сильной,

устойчиво выживающей в конкурентной

борьбе структурой. Но может быть и так,

что организационная культура ослабляет

организацию, не давая ей успешно

развиваться ж в том случае, если она

имеет высокий технико-технологический

и финансовый потенциал. Особая важность

анализа организационной культуры для

стратегического управления состоит в

том, что она не только определяет

отношения между людьми в организации,

но и оказывает сильное влияние на то,

как организация строит свое взаимодействие

с внешним окружением, как относится к

своим клиентам, какие методы выбирает

для ведения конкурентной борьбы. Изучение

внутренней среды направлено на уяснение

того, как: сильными и слабыми сторонами

обладает организация. Сильные стороны

служат базой, на которую организация

опирается в конкурентной борьбе и

которую она должна стремиться расширять

и укреплять. Слабые стороны — это предмет

пристального внимания со стороны

руководства, которое должно делать все

возможное, чтобы избавиться от них.

Рассматривая внутреннюю среду организации

необходимо понимать, что, стратегические

управленичение решения формируют и

изменяют внутреннюю среду организации,

представляющую собой органичное

сочетание ее внутренних переменных.

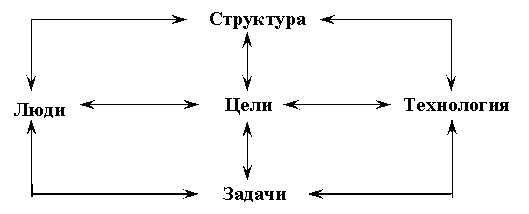

Внутренние переменные – это ситуационные

факторы внутри организации, которые

являются результатом управленческих

решений. Основные переменные в самой

организации, которые требуют внимания

руководства, это цели, структура, задачи,

технология и люди. В управлении эти

переменные никогда не должны рассматриваться

отдельно. Никто не будет отрицать, что

задачи организации влияют на выработку

целей. Точно так и все остальные внутренние

переменные взаимосвязаны и влияют друг

на друга (рис.1). Сильные и слабые стороны

внутренней среды организации в такой

же мере, как угрозы и возможности,

определяют условия успешного существования

организации. Поэтому стратегическое

управление при анализе внутренней среды

интересует выявление именно того, какие

силы и слабые стороны имеют отдельные

составляющие организации и организация

в целом.

27.

Использование цепочки ценностей для

анализа финансового состояния организации.

27.

Использование цепочки ценностей для

анализа финансового состояния организации.

Цепочка ценности — это инструмент стратегического анализа, направленный на подробное изучение деятельности организации с целью стратегического планирования. Идея цепочки ценности была предложена Майклом Портером в книге «Конкурентное преимущество» для выявления источников конкурентного преимущества с помощью анализа отдельных видов деятельности компании. Цепочка ценности «разделяет деятельность компании на стратегически важные виды деятельности с целью изучить издержки и существующие и возможные средства дифференциации». Конкурентное преимущество компании возникает как результат выполнения этих стратегических видов деятельности лучше конкурентов.

Общая ценность, которую фирма обеспечивает своим клиентам, измеряется общей выручкой, то есть количеством реализованных единиц и назначенной ценой. Цель каждой стратегии заключается в создании общей ценности, превышающей общие издержки, то есть максимизации общей маржи. Ценность и, соответственно, маржу создают стратегические важные виды деятельности, которые используют входящие материалы, человеческие ресурсы и технологии для выполнения своей функции. На каждом этапе результатом деятельности выступает информация (например, количество произведённых заказов), показатели производительности и брака, а также финансовые показатели. Все этапы деятельности компании подразделяются на основные и вспомогательные.

В большинстве компаний, вне зависимости от того, в какой отрасли она работает, присутствуют пять групп основных видов деятельности:

1 входящая логистика; 2 операции; 3 исходящая логистика; 4 маркетинг и продажи; 5 сервис.

Входящая логистика связана с приёмом и хранением материальных ресурсов, учётом и расписанием поставок. Под операциями понимают все виды деятельности, направленные на превращение входящих потоков ресурсов в готовую продукцию: производство, упаковка, сборка, обслуживание оборудования, проверка на брак. Исходящая логистика связана с подготовкой готовой продукции и транспортировкой её покупателю. К маркетингу и продажам относятся все мероприятия, которые информируют покупателей о предложениях компании и делают возможным совершение покупки. В последнюю группу, сервис, входят виды деятельности по сохранению ценности продукта для покупателя: установка, ремонт, обучение и обеспечение запасными частями.

В зависимости от специфики деятельности компании одна или несколько групп могут представлять большую значимость по сравнению с остальными. Для транспортной компании значение логистических операций намного выше, чем, например, производства, в то время как для производственного предприятия всё может быть наоборот. Тем не менее в каждой компании присутствуют элементы всех основных категорий деятельности.

^ 28. Анализ организационной культуры как элемента внутренней среды организации. Наряду с изучением различных аспектов внутренней среды организации очень большое значение имеет также анализ организационной культуры. Существует несколько определений организационной (корпоративной) культуры: усвоенные и применяемые членами организации ценности и нормы, которые одновременно решающим образом определяют их поведение; атмосфера или социальный климат в организации; доминирующая в организации система ценностей и стилей поведения. Нет ни одной организации, которая бы не имела организационной культуры. Она пронизывает любую организацию насквозь, проявляясь в том, как осуществляют свою работу сотрудники организации, как они относятся друг к другу и к организации в целом. Организационная культура может способствовать тому, что организация выступает сильной, устойчиво выживающей в конкурентной борьбе структурой. Но может быть и так, что организационная культура ослабляет организацию, не давая ей успешно развиваться даже в том случае, если она имеет высокий технико-технологический и финансовый потенциал. Особая важность анализа организационной культуры для стратегического управления состоит в том, что она определяет не только отношения между людьми в организации, но также оказывает сильное влияние на то, как организация строит свое взаимодействие с внешним окружением, как относится к своим клиентам и какие методы выбирает для ведения конкурентной борьбы. Организационную культуру сложно изучать, особенно если она не имеет явного отражения в каких-либо документах (этическом кодексе, декларации корпоративных ценностей и пр.). Кроме того, не все элементы культуры могут быть зафиксированы в этих документах, даже при наличии их в организации. Однако тем не менее есть несколько устойчивых признаков, которые помогают оценить те слабые и сильные стороны, которые организационная культура порождает в организации. Информацию об организационной культуре можно получить из различных публикаций, в которых организация представляет себя. Организации с сильной организационной культурой стремятся подчеркнуть важность людей, работающих в ней, уделяют большое внимание разъяснению своей философии, пропаганде своих ценностей. В то же время для организаций со слабой организационной культурой характерно стремление в публикациях говорить о формальных организационных и количественных аспектах своей деятельности. Представление об организационной культуре дает и то, как сотрудники трудятся на своих рабочих местах, как они взаимодействуют друг с другом, чему они отдают предпочтение в разговорах. Для понимания организационной культуры важно знать, как построена система карьеры в организации и какие критерии служат для продвижения работников. В случае если в организации работников продвигают быстро и по результатам индивидуальных достижений, то можно предположить, что существует слабая организационная культура. Если же карьера сотрудников имеет долгосрочный характер и предпочтение при продвижении отдается умению хорошо трудиться в коллективе, то такая организация имеет явные признаки сильной организационной культуры. Пониманию организационной культуры способствует изучение того, существуют ли в организации устойчивые заповеди, неписаные нормы поведения, ритуальные мероприятия, предания, герои и т.п. и насколько об этом осведомлены все сотрудники организации, насколько серьезно они относятся ко всему этому. Если сотрудники хорошо осведомлены об истории организации, серьезно и с уважением относятся к правилам, ритуалам и организационным символам, то можно уверенно предположить, что организация обладает сильной организационной культурой. Основные элементы организационной культуры: • Поведенческие стереотипы: общий язык, используемый членами организации; обычаи и традиции, которых они придерживаются; ритуалы, совершаемые ими в определенных ситуациях.• Групповые нормы: свойственные группам стандарты и образцы, регламентирующие поведение их членов.• Провозглашаемые ценности: артикулированные, объявляемые во всеуслышание принципы и ценности, к реализации которых стремится организация или группа («качество продукции», «лидерство на рынке» и т.п.).• Философия организации: наиболее общие политические и идеологические принципы, которыми определяются ее действия по отношению к служащим, клиентам или посредникам.• Правила игры: правила поведения при работе в организации; традиции и ограничения, которые следует усвоить новичку для того, чтобы стать полноценным членом организации; «заведенный порядок».• Организационный климат: чувство, определяемое физическим составом группы и характерной манерой взаимодействия членов организации друг с другом, клиентами или иными сторонними лицами.• Существующий практический опыт: методы и технические приемы, используемые членами группы для достижения определенных целей; способность осуществлять определенные действия, передаваемая из поколения в поколение и не требующая обязательной письменной фиксации. ^ 29. Цель и порядок выявления сильных и слабых сторон организации. Задачи и сущность SWOT-анализа. Выявление сильных сторон, которые развивают имеющиеся и создают новые конкурентные преимущества компании; выявление слабых сторон, которые могут привести к утрате в перспективе конкурентных преимуществ и возникновению кризисной ситуации является составной частью SWOT – анализа. Анализ сильных и слабых сторон предполагает проведение всестороннего исследования компании, которое должно включать в себя не только анализ отдельных аспектов деятельности, но и анализ целостности наблюдаемой картины. Сильные стороны компании — это внутренние преимущества, которые существуют в компании. ^ Слабые стороны компании — это внутренние проблемы компании, которые могут негативно повлиять на ее будущее. Слабые стороны необязательно делают организацию конкурентно уязвимой: это зависит от их конкурентной значимости и способности компании компенсировать их за счет других ресурсов. Внешние возможности компании — это благоприятные шансы, предоставляемые внешней средой, которые могут и должны быть использованы. В зависимости от условий отрасли возможности могут быть как очень привлекательными (абсолютно необходимо использовать), так и не представляющими интереса (в самом конце списка приоритетов). Внешние угрозы компании — это возможные внешние события или перемены в будущем, которые могут негативно повлиять на деятельность организации. Выявленные сильные и слабые стороны, внешние возможности и угрозы после занесения в матрицу SWOT-анализа тщательно изучаются и ранжируются. После этого определяется: насколько реализуемая фирмой стратегия соответствует ее внутренним ресурсам, рыночным возможностям и угрозам; какие ресурсы понадобятся фирме в будущем для реагирования на изменения во внешней среде и обеспечения удовлетворительного уровня прибыли; сохранятся ли в будущем сегодняшние сильные стороны фирмы; есть ли в ресурсной базе фирмы пробелы, которые необходимо заполнить; надо ли фирме рассмотреть новые конкурентные возможности; какие виды сильных сторон и возможностей играют главную роль, а какие второстепенную. Основные направления исследования для анализа сильных и слабых сторон компании: ■ Организация: Тип организационной структуры; Менеджмент (интересы, квалификации, структура полномочий и ответственности); Системы координации (нормы, правила, регламенты, процедуры); Системы контроля; Системы планирования. ■ Персонал: Отношения (степень энтузиазма, моральный климат, согласованность интересов); Профессиональная компетенция (знания, технические навыки и умения, профессиональный опыт); Численность. ■ Маркетинг: Сила продавца; Знания потребителя (потребностей, вкусов, социального со става, численности, удовлетворенности и лояльности); Продуктовый портфель; Качество сервиса; Репутация. ■ Технологии: Оборудование; Производство; Усовершенствование продукции; Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. ■ Финансы: Оборот; Отношение затраты/эффективность; Возврат на собственность, активы, инвестиции; Темпы ростападения. Выделяя слабые стороны необходимо обратить особое внимание на те из них, которые в большей степени подвержены угрозам внешней среды. При этом в полной мере должны использоваться данные, полученные при проведении внешнего анализа. Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. Задачи SWOT-анализа: 1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами; 2. Выявить возможности и угрозы внешней среды; 3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами; 4. Сформулировать основные направления развития предприятия. SWOT-анализ представляет собой оценку сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей и угроз. Целью его проведения является исследование фактического положения и стратегических перспектив фирмы на основе изучения ее сильных и слабых сторон, рыночных возможностей и факторов риска. Общий принцип, лежащий в основе SWOT-анализа, гласит: «При разработке стратегии необходимо обеспечить соответствие внутреннего состояния фирмы (т.е. баланса ее сильных и слабых сторон) внешней ситуации (т.е. условиям отрасли и конкуренции)». При этом стратегия организации должна быть направлена на максимально эффективное применение имеющихся ресурсов, использование рыночных возможностей и избежание угроз. Пример матрицы SWOT-анализа представлена в таблице 10.1.

Ранг важности |

Потенциальные сильные стороны компании |

^ Ранг важности |

Потенциальные слабые стороны компании |

1 |

Известный лидер рынка в отрасли |

1 |

Отсутствие четкой стратегии |

2 |

Высокая квалификация производственного и управленческого персонала |

2 |

Невысокая рентабельность производства |

3 |

Получение экономии от больших объемов и масштабов производства |

3 |

Невысокий уровень маркетинга |

4 |

Наличие краткосрочной стратегии развития предприятия |

4 |

Отсутствие достаточного финансирования |

5 |

Большой опыт и хорошее знание местного рынка |

5 |

Отсутствие задела в разработке новых моделей товара |

^ Ранг важности |

Потенциальные внешние возможности компании |

Ранг важности |

^ Потенциальные внешние угрозы компании |

1 |

Наличие неудовлетворенного спроса в том или ином сегменте рынка |

1 |

Экономический и финансовый кризис в стране |

2 |

Государственная поддержка отрасли (предприятия) |

2 |

Появление новых конкурентов |

3 |

Наличие на рынке труда квалифицированного персонала |

3 |

Возрастание влияния поставщиков на цену и качество материалов и комплектующих изделий |

4 |

Стремление поставщиков (дистрибьюторов) к интеграции |

4 |

Рост продаж товаров-заменителей |

5 |

Рост доходов потребителей продукции (экономический рост) |

5 |

Сокращение потребностей и спроса населения на данную группу товаров |