- •Часть III

- •Глава 13

- •13.1. Понятие рационального выбора

- •13.2. Задача рационального выбора

- •13.3. Классификация задач и методов рационального выбора

- •Глава 14

- •14.1. Эвристический подход к выбору вариантов

- •14.2. Вычисление общей ценности по заданной формуле

- •14.3. Поиск компромисса между частными ценностями

- •14.4. Совместное построение функций ценности

- •14.5. Способ Франклина, метод смарт

- •14.6. Особенности эвристических методов

- •Глава 15

- •15.1. Аксиоматический подход к выбору вариантов

- •15.2. Теории одномерной полезности

- •15.3. Теория многомерной полезности

- •15.4. Метод аддитивной разности оценок

- •15.5. Теория проспектов

- •15.6. Особенности аксиоматических методов

- •Глава 16

- •16.1. Иерархический подход к выбору вариантов

- •16.2. Декомпозиция проблемы выбора

- •16.3. Оценка важности элементов структуры

- •Оценка сравнительной важности Si элемента иерархии

- •16.4. Вычисление ценности вариантов

- •Ценности загородных домов

- •16.5. Оценка согласованности предпочтений лпр

- •Показатели согласованности сравнений элементов структуры

- •16.6. Упрощенный метод аналитической иерархии

- •16.7. Метод мультипликативной аналитической иерархии

- •16.8. Особенности иерархических методов

- •Глава 17

- •17.1. Пороговый подход к выбору вариантов

- •17.2. Измерение согласованности предпочтений лпр

- •17.3. Метод электра ранжирования вариантов

- •17.4. Семейство методов электра

- •17.5. Задача формирования портфеля проектов

- •17.6. Особенности пороговых методов

- •Глава 18

- •18.1. Вербальный подход к выбору вариантов

- •18.2. Выявление предпочтений лпр

- •18.3. Метод последовательного сужения множества вариантов

- •18.4. Метод запрос упорядочения вариантов

- •18.5. Ранжирование вариантов с помощью единой шкалы

- •18.6. Задача отбора проектов

- •Векторные оценки проектов

- •18.7. Группа методов запрос

- •18.8. Метод оркласс классификации вариантов

- •18.9. Информативные кортежи оценок

- •Распространение ответа лпр на другие сочетания оценок

- •Индексы информативности различных комбинаций оценок

- •Последовательность наиболее информативных кортежей

- •18.10. Решающие правила классификации

- •18.11. "Метод парк выбора лучшего варианта

- •18.12. Формирование множества рекомендуемых вариантов

- •18.13. Сравнение рекомендуемых вариантов

- •18.14. Нахождение лучшего варианта

- •18.15. Особенности вербальных методов

- •Глава 19 функции выбора

- •19.1. Формализованный подход к выбору вариантов

- •19.2. Формальная модель выбора

- •19.3. Механизмы выбора

- •19.4. Свойства функции выбора

- •19.5. Турнирный выбор

- •Турнирная матрица

- •19.6. Особенности методов функций выбора

- •19.7. Общая характеристика методов рационального выбора

Часть III

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Глава 13

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

13.1. Понятие рационального выбора

Одним из краеугольных камней современной теории принятия решений служит постулат рациональности (от лат. ratio — разум) предпочтений человека при индивидуальном выборе лучшего варианта. Считается, что каждый человек должен иметь свое собственное (реальное или воображаемое, явное или неявное) представление о ценности сравниваемых вариантов, свой собственный «измеритель ценности». И ЛПР, делая свой выбор, интуитивно или осознанно стремится получить в конечном итоге наиболее выгодный для себя результат. Тем самым в понятие рационального выбора включается так или иначе понимаемое понятие оптимальности, хотя само это понятие уже не является определяющим.

Рациональность выбора предполагает также его субъективность. Вариант решения, наилучший или приемлемый для одного, может не быть таковым для другого. У каждого человека есть свои собственные предпочтения, на основании которых он сравнивает варианты и выбирает из них наиболее предпочтительный для себя вариант. С необходимостью учета субъективных предпочтений ЛПР при выборе лучшего варианта мы уже сталкивались в задачах многокритериальной оптимизации и вероятностного выбора.

Использование полученной от ЛПР информации о различных аспектах сравниваемых вариантов в процедурах исключения и компенсации критериев позволяет последовательно сужать область допустимых значений переменных и в ряде случаев находить наилучшие решения задачи. Аналогичные процедуры исключения и компенсации критериев широко используются и при рациональном выборе. Сначала из имеющегося мно-

жества вариантов тем или иным образом выделяется подмножество недоминируемых вариантов, а затем это подмножество последовательно сужается с учетом предпочтений ЛПР.

Вместе с тем ЛПР, как и любой человек, может вести себя непоследовательно, ошибаться в своих оценках и выводах, противоречить самому себе. Подобное поведение обусловлено различными причинами, в частности трудностью анализируемой ситуации, недостатком и/или недостоверностью имеющейся информации, дефицитом времени, недостаточной опытностью человека и/или ограниченностью его мышления, непреднамеренным заблуждением, усталостью и невнимательностью, индивидуальными склонностями человека завышать или занижать свои оценки, рисковать или быть осторожным в суждениях и т. п. Считается, что такого рода ошибки и противоречия не согласуются с понятием индивидуальной рациональности и потому должны выявляться и устраняться в процессе решения задачи. В то же время при групповом принятии решения необходимо стремиться к компромиссу при агрегировании несовпадающих предпочтений нескольких ЛПР.

13.2. Задача рационального выбора

Задачи рационального выбора обычно возникают в уникальных и повторяющихся проблемных ситуациях, обладающих особенностями плохо структурируемых проблем, а именно:

1.отсутствует формализованная модель проблемной ситуации, которую бывает трудно или невозможно построить из- за сложности ситуации, отсутствии необходимой информации и т. п.;

2.имеется большая неопределенность при формировании перечня всех возможных вариантов решения проблемы, а сами варианты могут описываться и количественными, и качественными показателями с преобладанием последних;

3.отсутствуют одинаково понимаемые и формализуемые критерии для сравнения и выбора вариантов;

4.наиболее предпочтительный (наилучший) результат выбора определяется субъективными предпочтениями ЛПР.

Задача

рационального выбора

состоит в следующем. Имеется несколько

реально существующих или гипотетически

возможных вариантов (объектов,

альтернатив)![]() число

которых может быть как конечным, так

и бесконечным. Варианты заданы изначально

или могут появляться в процессе решения

за-

число

которых может быть как конечным, так

и бесконечным. Варианты заданы изначально

или могут появляться в процессе решения

за-

дачи. Каждый вариант оценивается по

единственному или многим критериям![]() имеющим

числовые или вербальные, непрерывные

или дискретные шкалы оценок

имеющим

числовые или вербальные, непрерывные

или дискретные шкалы оценок![]()

![]() Порядковые

шкалы обычно предполагаются упорядоченными,

например от лучших градаций оценок к

худшим. Варианту

Порядковые

шкалы обычно предполагаются упорядоченными,

например от лучших градаций оценок к

худшим. Варианту![]() сопоставляется

n-мерный вектор или кортеж

оценок

сопоставляется

n-мерный вектор или кортеж

оценок![]() либо

одна

либо

одна![]() или

п целевых функций

или

п целевых функций

![]() —

оценка варианта

—

оценка варианта![]() по

q-му

критерию

по

q-му

критерию

![]() Совокупности

вариантов соответствует допустимое

множество

Совокупности

вариантов соответствует допустимое

множество![]()

Основываясь на предпочтениях ЛПР и используя всю имеющуюся информацию, требуется решить одну из следующих задач: 1) выделить лучшие варианты; 2) упорядочить все варианты от лучшего к худшему; 3) отнести каждый вариант к одному из заранее указанных классов решений. Главная сложность при решении задачи рационального выбора заключается в выявлении и формализации предпочтений ЛПР.

Модель рационального выбора отражает предпочтения конкретного ЛПР и тем самым всегда носит субъективный характер. Эта модель может иметь формализованное представление и состоять из некоторых определенных требований или правил описания вариантов, процедур их сравнения и выделения лучших вариантов, может задаваться функциональными зависимостями либо быть неформальной. Обычно предполагается, что для вариантов выполняется условие постоянства свойств, или аксиома независимости от посторонних вариантов, а именно: оценки каждого варианта и/или результаты сравнения двух вариантов не должны зависеть от наличия или отсутствия других вариантов.

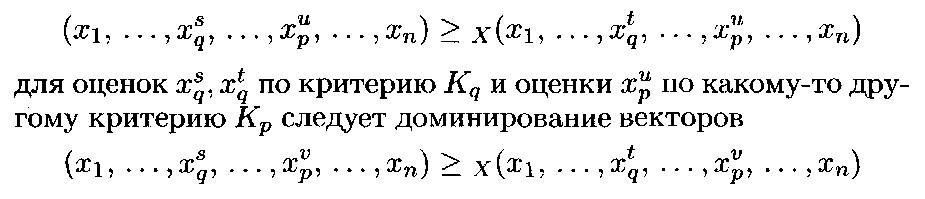

В ряде случаев задается условие

независимости критериев

![]() по

предпочтению, устанавливающее

независимость результатов попарного

сравнения вариантов по отдельным

критериям от одинаковых оценок по

другим критериям. Это условие состоит

в следующем. Пусть два варианта различаются

оценками по некоторому критерию

по

предпочтению, устанавливающее

независимость результатов попарного

сравнения вариантов по отдельным

критериям от одинаковых оценок по

другим критериям. Это условие состоит

в следующем. Пусть два варианта различаются

оценками по некоторому критерию![]() причем

причем![]() а

по

а

по

остальным критериям оценки вариантов совпадают. Если из доминирования векторов/кортежей оценок

![]()

![]() и

любых критериев

и

любых критериев

![]() то

критерий

то

критерий![]() называется

независимым по предпочтению

от остальных критериев. Здесь

знаком

называется

независимым по предпочтению

от остальных критериев. Здесь

знаком![]() обозначено

отношение доминирования и векторов,

и кортежей.

обозначено

отношение доминирования и векторов,

и кортежей.

Имеются разные подходы к формализации модели рационального выбора. Одной из наиболее распространенных является функциональная модель рационального выбора, выражаемая монотонной действительной функцией ценности или полезности, которая достигает минимального и максимального значений на множестве допустимых вариантов. Лучшим считается тот вариант, чья полезность выше. Тот или иной вид функции полезности определятся аксиомами общего характера и аксиомами рациональности суждений ЛПР. В теории экономического поведения Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна (1944) постулируется аксиоматика, обеспечивающая существование числовой функции, которая ассоциируется с мерой потребительских благ для ЛПР. П. Фишберн доказал (1964), что если на конечном множестве вариантов задан строгий слабый порядок (асимметричное и отрицательно транзитивное отношение), то существует аддитивная действительная функция, определяющая многомерную ценность (в случае определенности) или полезность (в случае неопределенности) вариантов. Аналогичное утверждение для бесконечного множества вариантов было доказано Г. Дебрё (1959). Ясно, что такая функция не является единственной.

Вместе с тем, как оказалось, не всегда возможно построить функциональную модель рационального выбора, которая и выражает, и-количественно измеряет качество варианта. На практике и в многочисленных экспериментах было обнаружено, что принимаемые людьми решения не всегда соответствуют тем или иным аксиомам рациональности. Нередко люди ведут себя непоследовательно, противоречиво, прибегают при выборе к различным эвристикам.

Поэтому были предложены иные модели рационального выбора, не использующие понятие числовой функции ценности или полезности. Сформулированная Б. Руа аксиома ограниченной сравнимости (1968) позволяет сравнивать варианты, имеющие многокритериальные числовые оценки, по отношению к ограниченной пороговой предпочтительности. При этом допускается существование некоторых зон неопределенности, отличающихся оценками по критериям, в пределах которых предпочтения ЛПР сохраняют свой характер.

В методах вербального анализа решений, разработанных О. И. Ларичевым и другими, рациональность индивидуума означает транзитивность и непротиворечивость его суждений, которые проверяются по результатам многократных сравнений вариантов, отличающихся своими многокритериальными оценками на вербальных порядковых шкалах. Для построения решающих правил выбора применяются только такие операции преобразования информации, которые сохраняют качественный характер данных и допустимы с точки зрения их выполнимости человеком.

В теории функций выбора сужение исходного множества вариантов до небольшого числа приемлемых осуществляется по определенным правилам с учетом имеющейся информации о свойствах вариантов и предпочтениях ЛПР. Возможность конструирования разнообразных механизмов выбора позволяет описывать как классически рациональные, так и иные модели выбора, допускающие, в частности, нетранзитивность предпочтений и отказ от выбора.