- •1.Сравнительная характеристика открытого и подземного способов разработки.

- •2.Элементы залегания пласта. Классификация пластов по углу падения и мощности. Строение пластов.

- •3. Напряжённо-деформированное состояние горных пород в ненарушенном массиве, представленном упругой и сыпучей средой. Рабочие формулы. Рисунки!

- •Горное давление в горизонтальных выработках. Рабочие формулы.

- •Горное давление в вертикальных выработках. Рабочие формулы.

- •6. Охрана горных выработок компенсационными щелями.

- •7.Классификация запасов по их пригодности и промышленному освоению. Определение срока существования горного предприятия.

- •8.Параметры процесса сдвижения горных пород. (стр 375, стр. 32)

- •9. Факторы, влияющие на характер процесса сдвижения г.П.

- •10.Меры охраны зданий и сооружений на подрабатываемых территориях.(385)

- •11. Построение предохранительного целика под отдельный объект.

- •12. Гипсометрические планы и порядок их построения.

- •13. Характеристика Старобинского месторождения калийных солей. Строение второго и третьего калийных горизонтов.

- •14. Деление шахтных полей на части. Схемы расположения вертикальных стволов относительно границ шахтного поля. Рациональное место заложения главного ствола в шахтном поле.

- •15. Общая схема проведения стволов способом замораживания горных пород.

- •Способы проветривания забоев.

- •Проведение горизонтальных выработок комбайновым и буровзрывным способом. (картинки!!!)

- •Технология очистных работ в лавах. Картики!

- •Системы разработки пластовых месторождений. Условия применения и их сравнительная характеристика.

- •Оптимальное соотношение подготовительных и очистных работ.

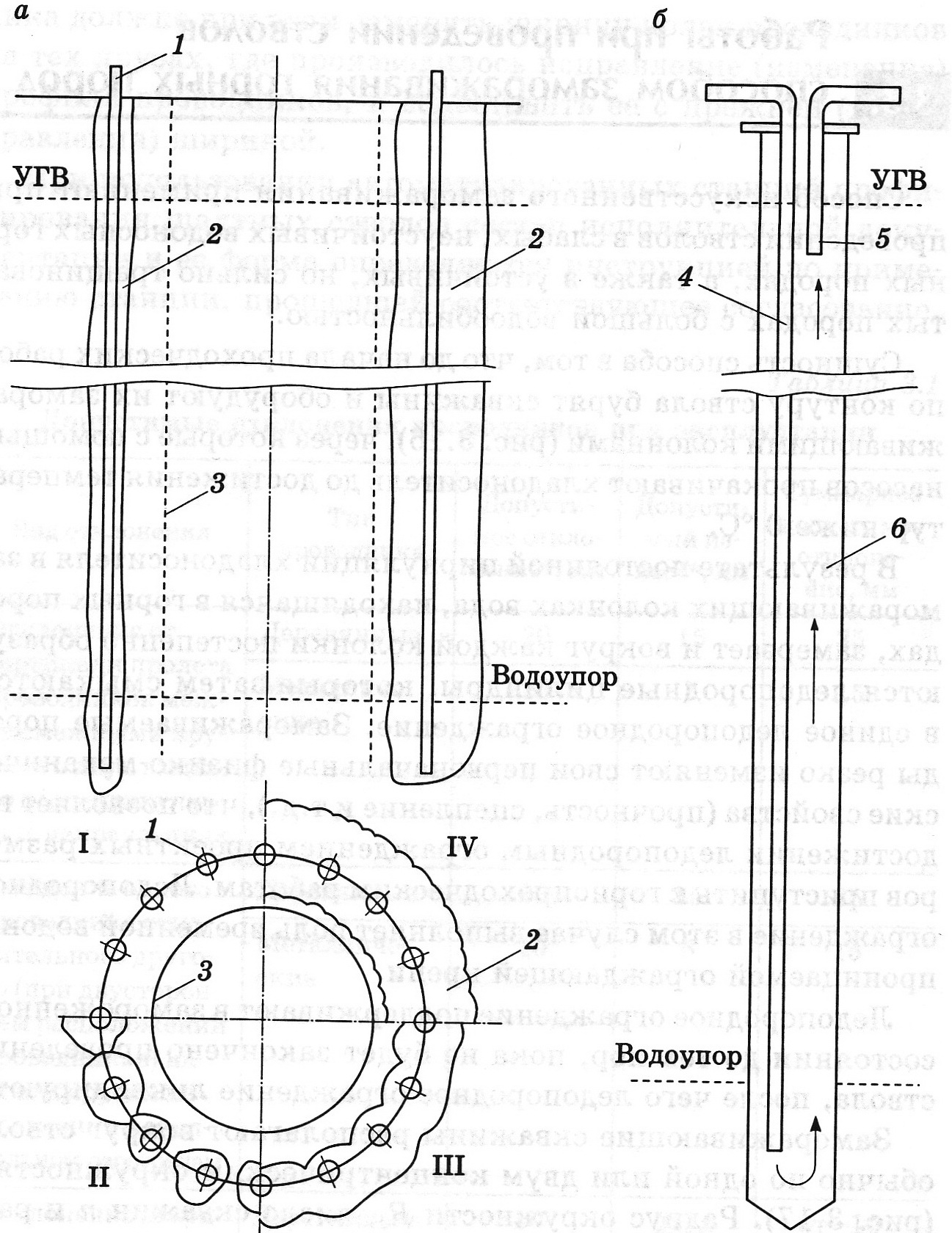

15. Общая схема проведения стволов способом замораживания горных пород.

Способ искусственного замораживания применяют при проведении стволов в слабых, неустойчивых водоносных г.п., а также в устойчивых, но сильно трещиноватых породах с большой водообильностью.

Сущность

способа в том, что до начала проходческих

работ по контуру ствола бурят скважины

и оборудуют их замораживающими колоннами,

через которые с помощью насосов

прокачивают хладоноситель до достижения

температуры ниже 0◦С.

В результате постоянной циркуляции хладоноситля в замораживающих колонках воды, находящаяся в г.п., замерзает и вокруг каждой колонки постепенно образуется ледопородные цилиндры, которые затем смыкаются в единое ледопородное ограждение. Замораживаемые породы резко изменяют свои первоначальные физ-мех свойства (прочность, сцепление и т.д.), что позволяет по достижении ледопородным ограждением проектных размеров приступить к горнопроходческим работам.

Ледопородное ограждение в этом случае выполняет роль временной водонепроницаемой ограждающей крепи.

Для замораживании г.п. применяют жидкие хладагенты. В качестве основного хладагента применяют жидкий азот, температура испарения которого при атмосферном давлении составляет –195,7◦С.

Ледопородное ограждение поддерживают до тех пор, пока не будет закончено проведение ствола, после чего ледопородное ограждение ликвидируют.

Замораживающие скважины располагают вокруг ствола обычно по одной или двум концентрическим окружностям. Радиус окружности, число скважин и расстояние между ними принимается в соответствии с проектом.

Рис. Общая схема этапов I-IV развития ледопородного ограждения (а) и схема замораживающей колонки (б) при искусственном замораживании г.п.: 1 - замораживающая скважина; 2 – ледопородное ограждение; 3 – контур выработки; 4 – питающая труба; 5 – отводящая труба; 6 – замораживающая труба.

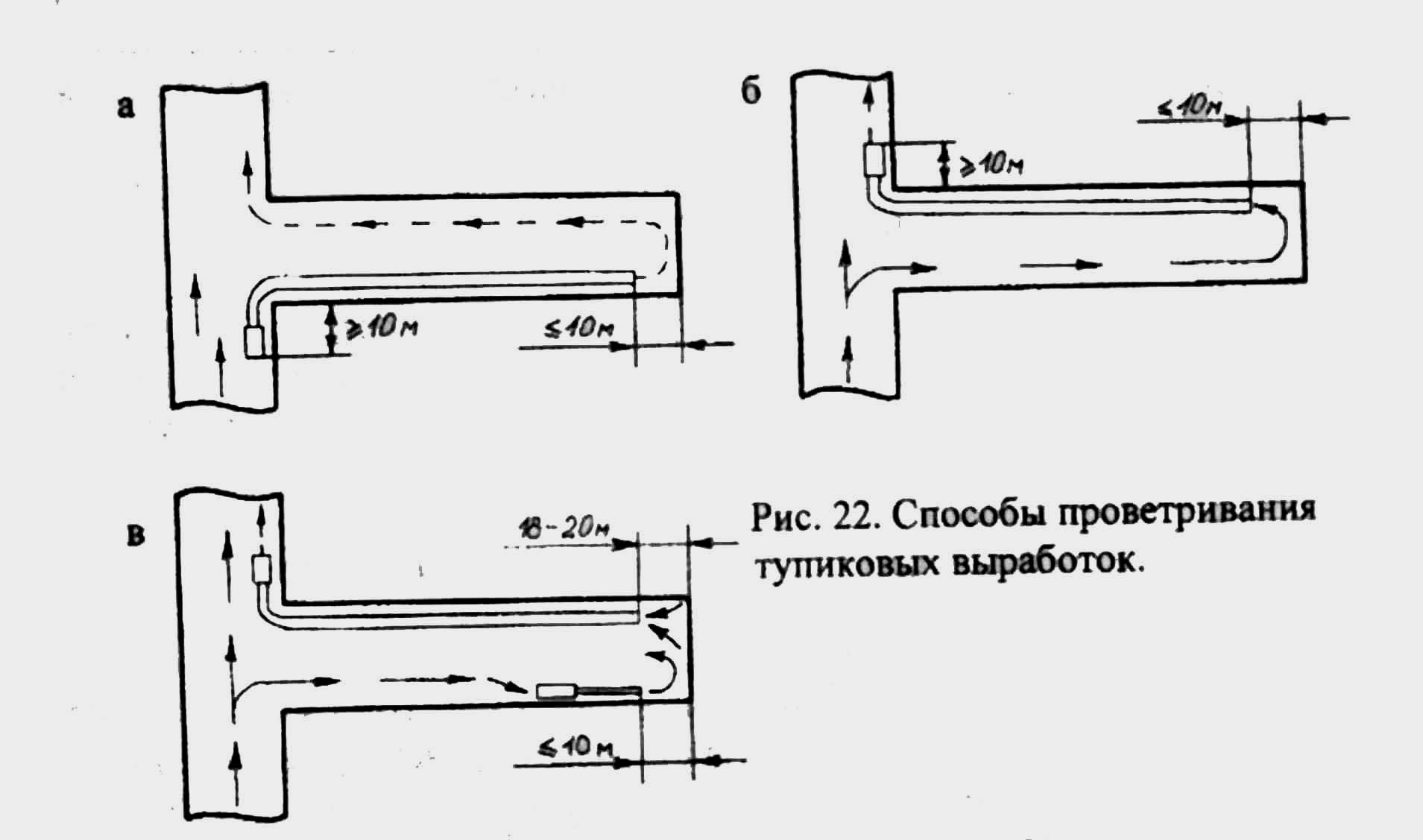

Способы проветривания забоев.

В

большинстве случаев проветривание

забоев осуществляется с помощью

вентиляторов местного проветривания

(ВМП). В зависимости от условий проведения

выработок применяются способы

проветривания забоев – нагнетательный,

всасывающий, комбинированный.

В

большинстве случаев проветривание

забоев осуществляется с помощью

вентиляторов местного проветривания

(ВМП). В зависимости от условий проведения

выработок применяются способы

проветривания забоев – нагнетательный,

всасывающий, комбинированный.

Наиболее распространенным явл нагнетательный способ проветривания. Только он допускается в шахтах и рудниках, опасных по газу и пыли. Свежий воздух попадает по вентиляционному трубопроводу, прокладываемому по выработке, а загрязненный удаляется непосредственно по выработке. Достоинство нагнетательного способа – свежий воздух попадает непосредственно в рабочую зону. Недостаток – по всей длине выработки находится несвежая струя. С учетом этого недостатка, данный способ наиболее целесообразен в выработках длиной до 300 м. у нас применяются вентиляторы ВМ-4; ВМ-6

При всасывающем способе проветривания вся выработка, за исключением ее призабойной части, свободна от вредных газов и пыли. Способ применяется в шахах и рудниках не опасных по газу и пыли. Эффективность проветривания выработки зависит от расстояния между концом всасывающего трубопровода и забоем, т.е. чем ближе трубопровод расположен к забою, тем быстрее проветривается выработка. Наилучшее проветривание обеспечивается в том случае, если конец трубопровода на удалении от забоя всего на 2-3 м. На практике его можно расположить не ближе 6-8 м. И по мере увеличения этого расстояния в призабойной части образуется застойная зона и продолжительность проветривания резко возрастает. Достоинства способа: несвежий воздух отводится из призабойного пространства по трубопроводу, а по всей длине выработки движется свежая струя. Недостаток – трудно выдерживать малое расстояние от конца трубопровода до забоя. Здесь применяется жесткий трубопровод.

Комбинированный способ проветривания чаще применяют при скоростной проходке. Способ применяется в шахтах и рудниках не опасных по газу и пыли. В нем сочетаются достоинства нагнетательного способа (активное перемещение газов в призабойной зоне) и всасывающего (ограниченный объем проветривания). При комбинированном способе проветривания используется один или два вентилятора. В случае использования одного вентилятора, он работает вначале на всасывание, а после удаления высококонцентрированного газового облака из забоя по трубопроводу в исходящую струю вентилятор переключается на нагнетание. При использовании двух вентиляторов основной вентилятор устанавливается вблизи устья выработки и работает на всасывание. Второй (вспомогательный) снабжается коротким нагнетательным трубопроводом и устанавливается в выработке вблизи забоя. Подача нагнетательного вентилятора должна быть на 20-30% меньше количества воздуха, которое поступает во всасывающий трубопровод. Для предотвращения распространения газового облака в сторону устья иногда в выработке на расстоянии 30-50 м от забоя устанавливается перемычка. В этом случае подача нагнетательного вентилятора может быть на 10% меньше количества воздуха, поступающего во всасывающий трубопровод.