- •1.Онтогенез. Влияние окружающей среды на рост и развитие.

- •11.Строение и функции конечного мозга.

- •12.Структурно-функциональные особенности желез внутренней секреции. Понятие о гормонах.

- •13. Структурно-функциональная характеристика надпочечников. Роль их гормонов в формировании стресс-реакции.

- •14. Структурно-функциональная характеристика гипофиза.

- •15. Внутрисекреторная и внешнесекреторная функция половых желез.

- •20. Структурно-функциональная характеристика глиальных клеток.

- •21.Мембранный потенциал покоя и механизм его формирования.

- •22.Характеристика потенциала действия и механизм его возникновения.

- •23.Синаптическая передача в цнс.

- •24.Свойства синапсов

- •25.Медиаторы нервной системы, их функциональное значение.

- •26.Виды и роль центрального нервного торможения.

- •27. Методы исследования цнс.

- •28. Строение нервных волокон и их классификация. Зависимость проведения возбуждения от морфологических параметров нервных волокон.

- •29.Механизм проведения возбуждения по нервному волокну.

- •30.Закономерности проведения возбуждения по нервным волокнам.

- •33.Строение и функции белого вещества спинного мозга.

- •34. Структурно-функциональная характеристика продолговатого мозга. Участие в двигательной активности.

- •36.Морфофункциональная организация промежуточного мозга.

- •38. Свойства связей гипоталамуса с гипофизом.

- •39. Роль гипоталамуса в регуляции эндокринной системы.

- •40. Структурно-функциональная организация и связи мозжечка.

- •41. Участие коры в регуляции двигательных функций.

- •42. Базальные ганглии: строение, расположение и функции.

- •43.Проводящие пути цнс.

- •46. Ретикулярная формация ствола головного мозга.

- •47. Сравнительная характеристика кабельного и сальтаторного видов проведения возбуждения.

- •48. Структурно-функциональная организация рефлекторной дуги.

- •49. Основные закономерности координационной деятельности цнс.

- •50. Гематоэнцефалический (гэб) барьер и его функции.

- •51. Биологические мотивации как внутренние детерминанты поведения.

1.Онтогенез. Влияние окружающей среды на рост и развитие.

Онтогене́з — индивидуальное развитие организма от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до смерти. У многоклеточных животных в составе онтогенеза принято различать фазы эмбрионального и постэмбрионального развития, а у живородящих животных пренатальный (до рождения) и постнатальный (после рождения) онтогенез.

Существенное влияние на рост и развитие оказывают такие факторы среды, как кислород, температура, свет и т. п. Роль света для растущих организмов сказывается прежде всего в том, что с ним связан синтез витамина D. Поэтому свет можно считать важным фактором роста и развития.

Реализация человеком программы онтогенеза, заложенной в его хромосомах, зависит от состояния внутренней среды организма, а также от влияния внешней среды. Наибольшее распространение получили две классификации факторов, определяющих протекание онтогенеза у человека.

Первая классификация делит факторы по их природной сущности.

1 группа – Биотические факторы, то есть факторы, относящиеся к живой природе. Это наследственность, микробное окружение, присутствие различных паразитов и тому подобное;2 группа – Абиотические факторы, то есть факторы неживой природы. К ним относятся климат, химический состав почвы, воды, пищи, воздуха, радиационный фон, интенсивность электромагнитных полей и излучений.

Вторая классификация, делящая факторы по их принадлежности к внутренней или внешней среде, является наиболее распространённой и общепризнанной во всём мире. В соответствии с этой классификацией все факторы делятся на Эндогенные (относящиеся к внутренней среде организма) и Экзогенные (относящиеся к среде обитания). К эндогенным факторам относятся:

1) генетические факторы (национальность, наличие наследственного, генетического заболевания, пол человека). Указанные факторы влияют на процессы роста и развития либо прямо, посредством формирования определённых уровней и соотношений гормонов, регулирующих эти процессы, либо опосредованно через изменение метаболизма организма;

2) травма (то есть повреждение) пренатальная или постнатальная, нарушающая рост и развитие. Травма может быть химической, физической, иммунологической или являться результатом инфекции.

К экзогенным факторам относятся:

1) природные факторы: A) климат; B) рельеф, геологическое строение района проживания, характер почвы; C) водные ресурсы (атмосферная влага, обеспеченность населения водой, её качество); D) характер и состояние растительности, животного мира, устойчивость экологических систем, частота чрезвычайных ситуаций природного характера. 2) хозяйственная деятельность человека как таковая и через её влияние на окружающую среду (экологическая обстановка в районе проживания, современная экономическая ситуация); 3) социальные факторы: A) уровень культуры (в том числе гигиенической), национальные традиции, отношение к здоровью; B) факторы питания (традиционный выбор продуктов, способы приготовления пищи, режим питания); C) уровень образования, социальное положение, профессия интересы родителей, система ценностей в семье, её состав, уровень материальной обеспеченности, условия быта; D) доступность медицинской помощи, её уровень, эпидемическая обстановка в коллективе или в районе проживания; E) положение ребёнка или подростка в семье, детском коллективе.

2.Виды тканей и их характеристика.

Ткань - совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных по происхождению, строению и выполняемым функциям. В организме человека выделяют 4 основных группы тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную, нервную.

Эпителиальная ткань (эпителий) образует слой клеток, из которых состоят покровы тела и слизистые оболочки всех внутренних органов и полостей организма и некоторые железы. Через эпителиальную ткань происходит обмен веществ между организмом и окружающей средой. В эпителиальной ткани клетки очень близко прилегают друг к другу, межклеточного вещества мало. Таким образом создается препятствие для проникновения микробов, вредных веществ и надежная защита лежащих под эпителием тканей. В связи с тем, что эпителий постоянно подвергается разнообразным внешним воздействиям, его клетки погибают в больших количествах и заменяются новыми. Смена клеток происходит благодаря способности эпителиальных клеток к быстрому размножению. Различают несколько видов эпителия – кожный, кишечный, дыхательный.

К

производным кожного эпителия относятся

ногти и волосы. Кишечный эпителий

односложный. Он образует и железы. Это,

например, поджелудочная железа, печень,

слюнные, потовые железы и др. Выделяемые

железами ферменты расщепляют питательные

вещества. Продукты расщепления питательных

веществ всасываются кишечным эпителием

и попадают в кровеносные сосуды.

Дыхательные пути выстланы мерцательным

эпителием. Его клетки имеют обращенные

наружу подвижные реснички. С их помощью

удаляются из организма попавшие с

воздухом твердые частицы.

К

производным кожного эпителия относятся

ногти и волосы. Кишечный эпителий

односложный. Он образует и железы. Это,

например, поджелудочная железа, печень,

слюнные, потовые железы и др. Выделяемые

железами ферменты расщепляют питательные

вещества. Продукты расщепления питательных

веществ всасываются кишечным эпителием

и попадают в кровеносные сосуды.

Дыхательные пути выстланы мерцательным

эпителием. Его клетки имеют обращенные

наружу подвижные реснички. С их помощью

удаляются из организма попавшие с

воздухом твердые частицы.

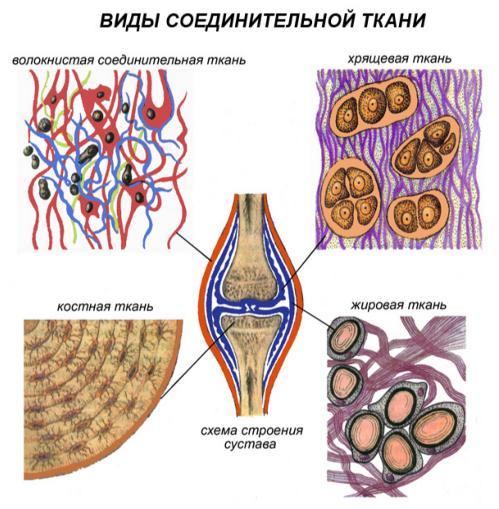

Соединительная ткань.

Особенность – это сильное развитие

межклеточного вещества. Основными

функциями соединительной ткани являются

питательная и опорная. К

соединительной ткани относятся кровь,

лимфа, хрящевая, костная, жировая ткани.

Кровь и лимфа состоят из жидкого

межклеточного вещества и плавающих в

нем клеток крови. Эти ткани обеспечивают

связь между организмами, перенося

различные газы и вещества. Волокнистая

и соединительная ткань состоит из

клеток, связанных друг с другом

межклеточным веществом в виде волокон.

Волокна могут лежать плотно и рыхло.

Волокнистая соединительная ткань

имеется во всех органах. На рыхлую

соединительную ткань похожа и жировая

ткань. Она богата клетками, которые

наполнены жиром. В хрящевой ткани

клетки крупные, межклеточное вещество

упругое, плотное, содержит эластические

и другие волокна. Хрящевой ткани много

в суставах, между телами позвонков.

Костная ткань состоит из

костных пластинок, внутри которых лежат

клетки. Клетки соединены друг с другом

многочисленными тонкими отростками.

Костная ткань отличается твердостью.

Основными

функциями соединительной ткани являются

питательная и опорная. К

соединительной ткани относятся кровь,

лимфа, хрящевая, костная, жировая ткани.

Кровь и лимфа состоят из жидкого

межклеточного вещества и плавающих в

нем клеток крови. Эти ткани обеспечивают

связь между организмами, перенося

различные газы и вещества. Волокнистая

и соединительная ткань состоит из

клеток, связанных друг с другом

межклеточным веществом в виде волокон.

Волокна могут лежать плотно и рыхло.

Волокнистая соединительная ткань

имеется во всех органах. На рыхлую

соединительную ткань похожа и жировая

ткань. Она богата клетками, которые

наполнены жиром. В хрящевой ткани

клетки крупные, межклеточное вещество

упругое, плотное, содержит эластические

и другие волокна. Хрящевой ткани много

в суставах, между телами позвонков.

Костная ткань состоит из

костных пластинок, внутри которых лежат

клетки. Клетки соединены друг с другом

многочисленными тонкими отростками.

Костная ткань отличается твердостью.

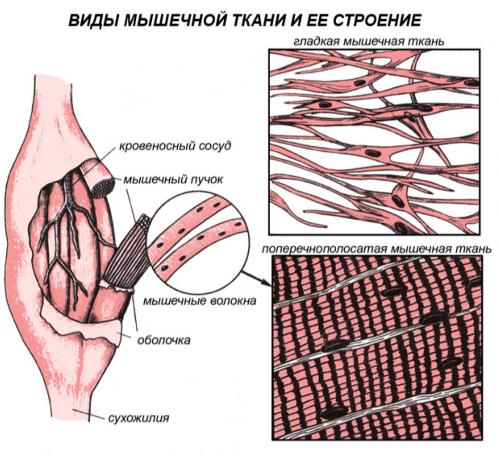

Мышечная ткань. Эта ткань образована мышечными волокнами. В их цитоплазме находятся тончайшие нити, способные к сокращению. Выделяют гладкую и поперечно-полосатую мышечную ткань.

Поперечно-полосатой

ткань называется потому, что ее

волокна имеют поперечную исчерченность,

представляющую собой чередование

светлых и темных участков. Гладкая

мышечная ткань входит в состав

стенок внутренних органов (желудок,

кишки, мочевой пузырь, кровеносные

сосуды). Поперечно-полосатая

мышечная ткань подразделяется на

скелетную и сердечную. Скелетная

мышечная ткань состоит из волокон

вытянутой формы, достигающих в длину

10–12 см. Сердечная мышечная ткань, так

же как и скелетная, имеет поперечную

исчерченность. Однако, в отличие от

скелетной мышцы, здесь есть специальные

участки, где мышечные волокна плотно

смыкаются. Благодаря такому строению

сокращение одного волокна быстро

передается соседним. Это обеспечивает

одновременность сокращения больших

участков сердечной мышцы. Сокращение

мышц имеет огромное значение. Сокращение

скелетных мышц обеспечивает движение

тела в пространстве и перемещение одних

частей по отношению к другим. За

счет гладких мышц происходит сокращение

внутренних органов и изменение диаметра

кровеносных сосудов.

Поперечно-полосатой

ткань называется потому, что ее

волокна имеют поперечную исчерченность,

представляющую собой чередование

светлых и темных участков. Гладкая

мышечная ткань входит в состав

стенок внутренних органов (желудок,

кишки, мочевой пузырь, кровеносные

сосуды). Поперечно-полосатая

мышечная ткань подразделяется на

скелетную и сердечную. Скелетная

мышечная ткань состоит из волокон

вытянутой формы, достигающих в длину

10–12 см. Сердечная мышечная ткань, так

же как и скелетная, имеет поперечную

исчерченность. Однако, в отличие от

скелетной мышцы, здесь есть специальные

участки, где мышечные волокна плотно

смыкаются. Благодаря такому строению

сокращение одного волокна быстро

передается соседним. Это обеспечивает

одновременность сокращения больших

участков сердечной мышцы. Сокращение

мышц имеет огромное значение. Сокращение

скелетных мышц обеспечивает движение

тела в пространстве и перемещение одних

частей по отношению к другим. За

счет гладких мышц происходит сокращение

внутренних органов и изменение диаметра

кровеносных сосудов.

Нервная ткань. Структурной единицей нервной ткани является нервная клетка – нейрон.

Нейрон

состоит из тела и отростков. Тело нейрона

может быть различной формы – овальной,

звездчатой, многоугольной. Нейрон имеет

одно ядро, располагающееся, как правило,

в центре клетки. Большинство нейронов

имеют короткие, толстые, сильно ветвящиеся

вблизи тела отростки и длинные (до 1,5

м), и тонкие, и ветвящиеся только на самом

конце отростки. Длинные отростки нервных

клеток образуют нервные волокна.

Основными свойствами нейрона является

способность возбуждаться и способность

проводить это возбуждение по нервным

волокнам. В нервной ткани эти свойства

особенно хорошо выражены, хотя характерны

так же для мышц и желез. Возбуждение

передается по нейрону и может передаваться

связанным с ним другим нейронам или

мышце, вызывая ее сокращение. Нервная

ткань не только входит в состав организма

как его часть, но и обеспечивает

объединение функций всех остальных

частей организма.

Нейрон

состоит из тела и отростков. Тело нейрона

может быть различной формы – овальной,

звездчатой, многоугольной. Нейрон имеет

одно ядро, располагающееся, как правило,

в центре клетки. Большинство нейронов

имеют короткие, толстые, сильно ветвящиеся

вблизи тела отростки и длинные (до 1,5

м), и тонкие, и ветвящиеся только на самом

конце отростки. Длинные отростки нервных

клеток образуют нервные волокна.

Основными свойствами нейрона является

способность возбуждаться и способность

проводить это возбуждение по нервным

волокнам. В нервной ткани эти свойства

особенно хорошо выражены, хотя характерны

так же для мышц и желез. Возбуждение

передается по нейрону и может передаваться

связанным с ним другим нейронам или

мышце, вызывая ее сокращение. Нервная

ткань не только входит в состав организма

как его часть, но и обеспечивает

объединение функций всех остальных

частей организма.

3.Организм как единое целое.

Соединяясь между собой, разные ткани образуют органы. Органом называется часть тела, которая имеет определенную форму, строение, занимает соответствующее место и выполняет специфическую функцию. В формировании любого органа принимают участие различные ткани, но только одна из них является главной, остальные выполняют вспомогательную функцию. Например, соединительная ткань образует основу органа, эпителиальная — слизистые оболочки органов дыхания и пищеварения, мышечная — стенки полых органов (пищевод, кишечник, мочевой пузырь и др.), нервная ткань представлена в виде нервов, ин-нервирующих орган, нервных узлов, лежащих в стенках органов. Органы различаются по форме, размерам и положению. Органы, которые схожи по своему строению, происхождению и выполняют единую функцию, называют системой. В организме человека выделяются следующие системы органов: 1) пищеварительная — объединяет органы, при помощи которых в организме переваривается пища, происходит ее усвоение; 2) дыхательная — включает органы дыхания, в которых происходит газообмен между кровью и окружающей ее средой; 3) сердечно-сосудистая — объединяет сердце и сосуды, которые обеспечивают кровообращение; 4) мочевыводящая — осуществляет выделение из организма образующихся продуктов метаболизма (соли, мочевина, креатинин и др.); 5) нервная — соединяет все органы и системы в единое целое, регулирует их деятельность; 6) система органов чувств — воспринимает раздражения от внешней и внутренней среды; 7) эндокринная — регулирует все процессы в организме при помощи специальных веществ (гормонов). Некоторые органы объединяются по функциональному принципу в аппараты (например, опорно-двигательный, эндокринный). Иногда такие органы отличаются своими функциями, но связаны генетически (например, мочеполовой аппарат). Совокупность систем и аппаратов органов образует целостный организм человека, в котором все составляющие его части взаимосвязаны, при этом основная роль в объединении организма принадлежит сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системам. Эти системы действуют согласованно, обеспечивают нейрогуморальную регуляцию функций организма. Нервная система передает сигналы в виде нервных импульсов, а эндокринная система при этом высвобождает гормональные вещества, которые переносит кровь к органам-мишеням. Взаимодействие между клетками нервной и эндокринной систем осуществляется при помощи разных клеточных медиаторов, образованных из аминокислот (либерины, эндорфины и др.). Вырабатываемые в нервной системе в небольших концентрациях, они оказывают исключительно большое влияние на эндокринный аппарат. Кроме совместной регуляции жизнедеятельности организма, нервная и эндокринная системы могут действовать самостоятельно. Саморегуляция физиологических функций — основной механизм поддержания жизнедеятельности организма на относительно постоянном уровне. Относительное постоянство внутренней среды у человека поддерживается нервно-гуморальными физиологическими механизмами, регулирующими деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, почек и потовых желез, которые обеспечивают удаление из организма продуктов обмена веществ. Таким образом, нервная и эндокринная системы обеспечивают динамичное развитие организма и устойчивость его основных физиологических функций.

4.Единство и особенности регуляторных (нервного и гуморального) механизмов.

Единство регуляторных механизмов заключается в их взаимодействии. Так, например, увеличение содержания углекислого газа в крови возбуждает хеморецепторы аортальной и синокаротидной рефлекторных зон. При этом увеличивается интенсивность импульсов по соответствующим нервам в ЦНС, а оттуда – к дыхательной мускулатуре. В результате дыхание становится более частым и более глубоким. При действии холодного воздуха на терморецепторы кожи увеличивается интенсивность афферентных импульсов в ЦНС. Это ведет к выбросу гормонов, увеличивающих интенсивность обмена веществ, и к увеличению выработки тепла.

1. Нервная система, в отличие от гуморального механизма регуляции, организует ответные реакции на изменение внешней среды. Пусковым звеном в нейрогуморальной регуляции при изменении параметров внутренней среды организма также нередко является нервная система.

2. У нервного и гуморального механизмов регуляции функций различные способы связи: у нервной системы – нервный импульс как универсальный сигнал, а у гуморального механизма связь с регулируемым органом или тканью осуществляется с помощью различных химических веществ (гормонов, медиаторов, метаболитов и других).

3. У нервного и гуморального механизмов регуляции различная точность связи. Химические вещества, попадая в кровь, разносятся по всему организму и зачастую действуют на многие ткани и органы неизбирательно (генерализованно). Нервный импульс способен оказывать точечное, локальное влияние на отдельный орган или даже группу клеток этого органа. Однако у некоторых гормонов может быть и “точный адресат”: например кортикотропин, хоть и переносится кровью по всему организму, но влияет строго на кору надпочечников. В свою очередь, нервная система может оказывать генерализованное воздействие: например, при активации симпатического отдела вегетативной нервной системы мобилизация затрагивает практически все системы организма.

4. У нервного и гуморального механизмов регуляции различная скорость связи. Химические вещества распространяются с током крови относительно медленно: самая большая скорость тока крови – в аорте (2,5 м/с), самая маленькая – в капиллярах (0,3-0,5 м/с). Нервный импульс распространяется со скоростью до 120 м/с.

5. Гормональные механизмы регуляции подчиняются нервной системе, которая передает свое влияние на эндокринные железы непосредственно в виде нервного импульса или с помощью медиаторов (посредников).

6. У гуморального механизма регуляции нередко наблюдается противоположное влияние биологически активных веществ на один и тот же орган, в зависимости от точки приложения действия этого химического вещества. Например, растворенный в крови углекислый газ, действуя непосредственно на сосуды, вызывает их расширение, а при действии на центр кровообращения в головном мозге – сужение сосудов. Сигналы нервной системы имеют однозначный характер.

5.Спино-мозговые и черепно-мозговые нервы. Строение нервного волокна.

Общие сведения. У млекопитающих, в том числе у человека, 12 пар черепно-мозговых (черепных) нервов, у рыб и амфибий – 10, так как у них XI и XII пары нервов отходят от спинного мозга.

В составе черепно-мозговых нервов идут афферентные (чувствительные) и эфферентные (двигательные) волокна периферической нервной системы. Чувствительные нервные волокна начинаются концевыми рецепторными окончаниями, которые воспринимают изменения, возникающие во внешней или внутренней среде организма. Эти рецепторные окончания могут входить в органы чувств (органы слуха, равновесия, зрения, вкуса, обоняния), или, как, например, рецепторы кожи, образовывать инкапсулированные и неинкапсулированные окончания, чувствительные к тактильным, температурным и другим стимулам. По чувствительным волокнам импульсы поступают в ЦНС. Аналогично спинно-мозговым нервам, в черепно-мозговых нервах чувствительные нейроны лежат за пределами ЦНС в ганглиях. Дендриты этих нейронов уходят на периферию, а аксоны следуют в головной мозг, в основном в ствол мозга, и доходят до соответствующих ядер. Двигательные волокна иннервируют скелетную мускулатуру. Они образуют на мышечных волокнах нейромышечные синапсы. В зависимости от того, какие волокна преобладают в нерве, он называется чувствительным (сенсорным) или двигательным (моторным). Если нерв содержит волокна обоих типов, он носит название смешанного нерва. Кроме этих двух типов волокон в некоторых черепно-мозговых нервах присутствуют волокна вегетативной нервной системы, ее парасимпатического отдела.

I пара – обонятельные нервы и II пара – зрительный нерв занимают особое положение: их относят к проводниковому отделу анализаторов и описываются вместе с соответствующими органами чувств. Они развиваются как выросты переднего пузыря головного мозга и представляют собой проводящие пути (тракты), а не типичные нервы.

III – глазодвигательный(глазодвигательный нерв иннервирует почти все мышцы глазного яблока и верхнего века), IV – блоковый(иннервирует верхнюю косую мышцу глаза) , VI – отводящий(иннервирует наружную прямую мышцу глаза) и XII – подъязычный(иннервирует мышцы языка) пары черепно-мозговых нервов –– являются двигательными и соответствуют вентральным, или передним, корешкам спинно-мозговых нервов. Однако, помимо двигательных волокон, они содержат и афферентные, по которым поднимаются проприоцептивные импульсы от опорно-двигательного аппарата. III, IV и VI нервы разветвляются в мышцах глазного яблока, происходящих из трех передних (предушных) миотомов, а XII в мышцах языка, развивающихся из затылочных миотомов.

VIII пара – преддверно-улитковый нерв состоит только из чувствительных волокон и соответствует дорсальному корешку спинно-мозговых нервов. Несет импульсы от вестибулярного аппарата; они сигнализируют о положении головы и тела в пространстве.

V – тройничный(три основные ветви тройничного нерва (отсюда и его название): глазничный, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы, которые иннервируют кожу лба и лица, зубы, слизистую оболочку языка, полостей рта и носа), VII – лицевой(иннервирует все мимические мышцы, подкожную мышцу шеи и другие мышцы), IX – языкоглоточный(иннервирует мышцы глотки) и X – блуждающий(иннервирует

мышцы гортани, небных дужек, мягкого неба и глотки) - нервы содержат чувствительные волокна и гомологичны дорсальным корешкам спинно-мозговых нервов. Как и последние, они состоят из нейритов клеток чувствительных ганглиев соответствующего нерва. В составе этих черепных нервов имеются и двигательные волокна, относящиеся к висцеральному аппарату.

XI пара(входит в шейное сплетение и иннервирует трапециевидную и грудинно-ключично-сосцевидную мышцы) – добавочный нерв состоит только из двигательных волокон жаберного аппарата и приобретает значение черепного нерва лишь у высших позвоночных животных. Добавочный нерв иннервирует трапециевидную мышцу, развивающуюся из мускулатуры последних жаберных дуг, и грудино-ключично-сосцевидную мышцу, которая обособилась у млекопитающих от трапециевидной.

III(глазодвигательный), VII(лицевой), IX(языкоглоточный), X(блуждающий) черепные нервы содержат еще и безмиелиновые парасимпатические волокна автономной нервной системы. В III, VII и IX нервах эти волокна иннервируют гладкую мускулатуру глаза и железы головы: слюнные, слезные и слизистые. X нерв несет парасимпатические волокна к железам и гладкой мускулатуре внутренних органов шеи, грудной и брюшной полостей. Такая протяженность области разветвления блуждающего нерва (отсюда и его название) объясняется тем, что иннервируемые им органы на ранних этапах филогенеза лежали вблизи головы и в области жаберного аппарата, а затем в течение эволюции постепенно отодвинулись назад, оттянув за собой нервные волокна.

Разветвления черепно-мозговых нервов. Все черепные нервы, за исключением IV, отходят от основания головного мозга.

Промежуточный нерв(иннервируют вкусовые (грибовидные и листовидные) сосочки языка) состоит из небольшого числа волокон, которые отходят от коленчатого ганглия, лежащего в начальной части лицевого канала. Эти волокна, несущие импульсы от органов вкуса, гомологичны дорсальным корешкам спинного мозга.

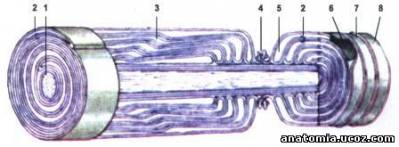

Не́рвные воло́кна — отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками. В различных отделах нервной системы оболочки нервных волокон значительно отличаются по своему строению - миелиновые и безмиелиновые. В зависимости от интенсивности функциональной нагрузки нейроны формируют тот или иной тип волокна. Для соматического отдела нервной системы( иннервирующей скелетную мускулатуру) обладающую высокой степенью функциональной нагрузки, характерен миелиновый тип нервных волокон, а для вегетативного отдела(иннервирующего внутренние органы)— безмиелиновый тип. Нервное волокно - аксон - покрыт клеточной мембраной. Безмиелиновые нервные волокна - один слой швановских клеток, между ними - щелевидные пространства. Клеточная мембрана на всем протяжении контактирует с окружающей средой. При нанесении раздражения возбуждение возникает в месте действия раздражителя. Обладают способностью генерировать нервные импульсы на всем протяжении(электрогенные свойства). Миелиновые нервные волокна - покрыты слоями шванновских клеток, которые местами образуют перехваты Ранвье (участки без миелина) через каждые 1 мм. Продолжительность перехвата Ранвье 1 мкм. Миелиновая оболочка выполняет трофическую и изолирующую функции (высокое сопротивление). Участки, покрытые миелином не обладают электрогенными свойствами. Ими обладают перехваты Ранвье. Возбуждение возникает в ближайшем к месту действия раздражителя перехвата Ранвье. В перехватах Ранвье высокая плотность Nа-каналов, поэтому в каждом перехвате Ранвье происходит усиление нервных импульсов. Перехваты Ранвье генерируют и усиливают нервные импульсы.

Строение миелинового

нервного волокна и перетяжки Ранвье.

1

- осевой цилиндр; 2 - мезаксон; 3 - насечки

миелина; 4 - перетяжки Ранвье (узловая

перетяжка нервного волокна); 5 - цитоплазма

лемоцита; 6 - ядро лемоцита; 7 - нейролема;

8 - ендоневрий.

Строение миелинового

нервного волокна и перетяжки Ранвье.

1

- осевой цилиндр; 2 - мезаксон; 3 - насечки

миелина; 4 - перетяжки Ранвье (узловая

перетяжка нервного волокна); 5 - цитоплазма

лемоцита; 6 - ядро лемоцита; 7 - нейролема;

8 - ендоневрий.

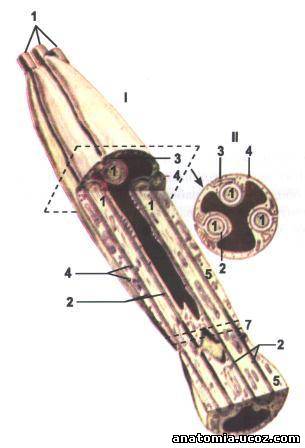

Строение

безмиелинового нервного волокна

I

- продольный разрез; II - поперечный

разрез. 1 - осевые цилиндры; 2 - аксолема;

3 - мезаксон; 4 - клеточная оболочка

лемоцита (нейролемоцита; клетки Шванна);

5 - цитоплазма лемоцита; 6 - ядро лемоцита

(пунктиром показана плоскость поперечного

разреза); 7 - контакт двух лемоцитив.

Строение

безмиелинового нервного волокна

I

- продольный разрез; II - поперечный

разрез. 1 - осевые цилиндры; 2 - аксолема;

3 - мезаксон; 4 - клеточная оболочка

лемоцита (нейролемоцита; клетки Шванна);

5 - цитоплазма лемоцита; 6 - ядро лемоцита

(пунктиром показана плоскость поперечного

разреза); 7 - контакт двух лемоцитив.

6.Компоненты нервной ткани.

Краткий ответ. Нервная ткань — это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений, возбуждения, выработки импульса и его передачи. Она является основой строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой. В нервной ткани выделяют два типа клеток – нервные и глиальные. Нервные клетки (нейроны, или нейроциты) — основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию. Нейроглия обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.

На почитать.

Нервная ткань является основным компонентом нервной системы, обеспечивает проведение сигналов (импульсов) в головной мозг, их проведение и синтез, устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой, участвует в координации функции внутри организма, обеспечивает его целостность. Нервная ткань состоит из нервных клеток — нейронов (нейроцитов), которые имеют особые структуру и функции, и нейроглии, которая выполняет трофическую, опорную, защитную и другие функции. Нервная ткань формирует центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую — нервы (сплетения,ганглии). Нейроны — функциональные единицы нервной системы, которые имеют множество связей. Они чувствительны к раздражению, способны передавать электрические импульсы от периферических рецепторов к органам-исполнителям. Нервные клетки отличаются по форме, размерам и разветвленности отростков. Различают два вида отростков: дендриты и аксоны. Дендриты проводят возбуждение к телу нервной клетки. Они короткие и распадаются на тонкие разветвления. По аксону нервный импульс движется от тела нервной клетки к рабочему органу (железа, мышца) или к другой нервной клетке. Клетки нейроглии выстилают полость головного мозга, спинномозговой канал, образуют опорный аппарат центральной нервной системы, окружают тела нейронов и их отростки.

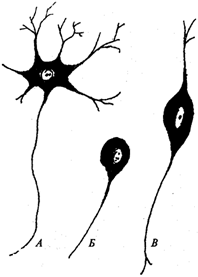

Виды нейронов:

А —мультиполярный;

Б —униполярный; В – биполярный.

Нейроны с одним отростком называются

униполярными,

с двумя — биполярными,

с тремя и более — мультиполярными.

Аксоны

тоньше дендритов, длина их может достигать

до 1,5 м. Дистальный участок аксона

распадается на множество ответвлений

с мешочками на концах и соединяется с

помощью контактов (синапсов) с другими

нейронами или органами. В синапсах

возбуждение от одной клетки к другой

или к органу передается с помощью

нейромедиаторов

(ацетилхолина, норадреналина, серотонина,

дофамина и др.). Объединившись в группы,

отростки образуют нервные пучки. Нервные

волокна могут быть миелиновыми

(мякотными) и безмиелиновыми

(безмякотными). В первом случае нервное

волокно покрыто миелиновой оболочкой

в виде муфты. Миелино-вая оболочка

прерывается через равные промежутки,

образуя перехваты

Ранвье. Снаружи миелиновую

оболочку окружает неэластическая

мембрана — неврилемма. Безмиелиновые

нервные волокна не имеют миелиновой

оболочки, встречаются преимущественно

во внутренних органах.

Пучки нервных

волокон образуют нервы, покрытые

соединительной оболочкой — эпиневрием.

Выросты эпиневрия, направленные внутрь,

называются периневрием,

который делит нервные волокна на мелкие

пучки и окружает их. Нервные волокна

заканчиваются концевыми аппаратами,

которые называются нервными

окончаниями. В зависимости от

выполняемой функции они делятся на

чувствительные (рецепторы) и двигательные

(эффекторы). Чувствительные нервные

окончания воспринимают раздражения из

внешней и внутренней среды, превращают

их в нервные импульсы и передают их

другим клеткам, органам. Рецепторы,

которые воспринимают раздражения из

внешней среды, называются экстерорецепторами,

а из внутренней — интерорецепторами.

Проприорецепторы воспринимают

раздражения в тканях тела, заложенных

в мышцах, связках, сухожилиях, костях и

др. В зависимости от характера раздражения

различают терморецепторы (воспринимают

изменения температуры), механорецепторы

(соприкасаются с кожей, сжимают ее),

ноцицепторы (воспринимают болевые

раздражения).Двигательные нервные

окончания передают нервные импульсы

(возбуждение) от нервных клеток к рабочему

органу. Эффекторы, которые передают

импульсы к гладким мышцам внутренних

органов, сосудов и желез, построены

следующим образом: концевые веточки

двигательных нейронов подходят к клеткам

и контактируют с ними. Нервы, передающие

импульсы в центральную нервную систему,

называются афферентными (сенсорными),

а от центра — эфферентными (моторными).

Афферентные и эфферентные нейроны

связываются с помощью вставочных

нейронов. Нервы со смешанной фрикцией

передают импульсу в обоих направлениях.

Передача нервного импульса от одного

нейрона к другому осуществляется с

помощью контактов, называемых синапсами.

Виды нейронов:

А —мультиполярный;

Б —униполярный; В – биполярный.

Нейроны с одним отростком называются

униполярными,

с двумя — биполярными,

с тремя и более — мультиполярными.

Аксоны

тоньше дендритов, длина их может достигать

до 1,5 м. Дистальный участок аксона

распадается на множество ответвлений

с мешочками на концах и соединяется с

помощью контактов (синапсов) с другими

нейронами или органами. В синапсах

возбуждение от одной клетки к другой

или к органу передается с помощью

нейромедиаторов

(ацетилхолина, норадреналина, серотонина,

дофамина и др.). Объединившись в группы,

отростки образуют нервные пучки. Нервные

волокна могут быть миелиновыми

(мякотными) и безмиелиновыми

(безмякотными). В первом случае нервное

волокно покрыто миелиновой оболочкой

в виде муфты. Миелино-вая оболочка

прерывается через равные промежутки,

образуя перехваты

Ранвье. Снаружи миелиновую

оболочку окружает неэластическая

мембрана — неврилемма. Безмиелиновые

нервные волокна не имеют миелиновой

оболочки, встречаются преимущественно

во внутренних органах.

Пучки нервных

волокон образуют нервы, покрытые

соединительной оболочкой — эпиневрием.

Выросты эпиневрия, направленные внутрь,

называются периневрием,

который делит нервные волокна на мелкие

пучки и окружает их. Нервные волокна

заканчиваются концевыми аппаратами,

которые называются нервными

окончаниями. В зависимости от

выполняемой функции они делятся на

чувствительные (рецепторы) и двигательные

(эффекторы). Чувствительные нервные

окончания воспринимают раздражения из

внешней и внутренней среды, превращают

их в нервные импульсы и передают их

другим клеткам, органам. Рецепторы,

которые воспринимают раздражения из

внешней среды, называются экстерорецепторами,

а из внутренней — интерорецепторами.

Проприорецепторы воспринимают

раздражения в тканях тела, заложенных

в мышцах, связках, сухожилиях, костях и

др. В зависимости от характера раздражения

различают терморецепторы (воспринимают

изменения температуры), механорецепторы

(соприкасаются с кожей, сжимают ее),

ноцицепторы (воспринимают болевые

раздражения).Двигательные нервные

окончания передают нервные импульсы

(возбуждение) от нервных клеток к рабочему

органу. Эффекторы, которые передают

импульсы к гладким мышцам внутренних

органов, сосудов и желез, построены

следующим образом: концевые веточки

двигательных нейронов подходят к клеткам

и контактируют с ними. Нервы, передающие

импульсы в центральную нервную систему,

называются афферентными (сенсорными),

а от центра — эфферентными (моторными).

Афферентные и эфферентные нейроны

связываются с помощью вставочных

нейронов. Нервы со смешанной фрикцией

передают импульсу в обоих направлениях.

Передача нервного импульса от одного

нейрона к другому осуществляется с

помощью контактов, называемых синапсами.

7. Строение вегетативной нервной системы и ее особенности в сравнении с соматической нервной системой.

Вегетати́вная не́рвная систе́ма (от лат. vegetatio — возбуждение), ВНС, автономная нервная система, ганглионарная нервная система (от лат. ganglion — нервный узел), висцеральная нервная система (от лат. viscera — внутренности). Вегетативная нервная система иннервирует внутренние органы, сосуды, непроизвольные мышцы, железы, кожу. Вегетативная означает «растительная» в отличие от соматической - «животной». Однако это деление единой нервной системы условно, так как вегетативная нервная система иннервирует не только внутренние органы, но и аппараты произвольного движения, чувствительности и даже саму центральную нервную систему. Вегетативная нервная система в тесном взаимодействии с эндокринными и гуморальными процессами поддерживает постоянство внутренней среды, обеспечивает трофическую иннервацию скелетных мышц (т. е. функцию их питания, обмена веществ).

Анатомически и функционально вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую. Симпатическая нервная система усиливает обмен веществ, повышает возбуждаемость большинства тканей, мобилизует силы организма на активную деятельность. Парасимпатическая система способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует работу организма во время сна. Симпатические и парасимпатические центры находятся под контролем коры больших полушарий и гипоталамических центров. Симпатические ядра расположены в спинном мозге. Парасимпатические ядра лежат в среднем и продолговатом мозге и в крестцовой части спинного мозга. Метасимпатическая нервная система представлена нервными сплетениями и мелкими ганглиями в стенках пищеварительного тракта, мочевого пузыря, сердца и некоторых других органов. Вегетативная нервная система имеет центральный и периферический отделы. Центральный отдел расположен в коре головного мозга. В регуляции вегетативных функций большая роль принадлежит лобным и височным долям головного мозга. Они оказывают координирующее и контролирующее влияние на деятельность вегетативной нервной системы. Гипоталамус принимает участие в регуляции всех видов обмена веществ, эндокринных функций, половой сферы, сердечнососудистой и дыхательной систем, деятельности желудочно-кишечного тракта, температуры тела, сна и бодрствования и т. п. Особое место в регуляции вегетативных функций принадлежит лимбической системе. Она принимает участие в регуляции сна и бодрствования, в формировании мотивации и многоплановых вегетативно-висцеральных и поведенческих реакций.

Так вот, к соматической, ученые решили отнести ту часть нервной системы, которая руководит и управляет работой скелетных мышц и органов чувств. Действия соматической нервной системы подконтрольны нашему сознанию: ну правильно, мы же можем по своему желанию согнуть или разогнуть руку или ногу, сесть или встать и вообще, двигаться... Вегетативная же нервная система «заведует» нашими внутренностями, железами, гладкими мышцами органов и кожи, сосудами, сердцем ну и т.д. Она влияет на обмен веществ, дыхание, выделение и другие процессы, общие и для животных и для растений. Потому-то ее и назвали вегетативная, что в переводе с латыни означает растительная. Эх и выдумщики были эти древние латинцы ;)…. Конечно же, обе системы тесно связаны между собой, дружат, общаются и ходят друг к другу в гости, однако вегетативная нервная система более самостоятельна В общем, вегетативная нервная система не зависит от нашей воли, поэтому ее еще называют автономной.

8.Вегетативная нервная система. Функциональные отличия симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы.

Автономная (вегетативная) нервная система регулирует функции организма независимо от воли человека.Вся вегетативная НС состоит из: парасимпатического и симпатического отделов. Оба эти отдела иннервируют одни и те же органы, часто оказывая на них противоположное действие.

Парасимпатическая нервная система - периферическая часть вегетативной нервной системы, ответственная за поддержание постоянства внутренней среды организма. Парасимпатическая нервная система тормозит работу сердца, расширяет некоторые кровеносные сосуды. Парасимпатический отдел вегетативной НС регулирует работу внутренних органов в условиях покоя. Его активация способствует снижению частоты и силы сердечных сокращений, снижению кровяного давления, увеличению как двигательной, так и секреторной активности пищеварительного тракта. Окончаниями парасимпатического отдела вегетативной НС выделяется медиатор ацетилхолин.

Симпатическая нервная система - периферическая часть вегетативной нервной системы, обеспечивающая мобилизацию имеющихся у организма ресурсов для выполнения срочной работы. Симпатическая нервная система стимулирует работу сердца, сужает кровеносные сосуды и усиливает работоспособность скелетных мышц. Симпатический отдел вегетативной НС увеличивает свою активность при необходимости мобилизации ресурсов организма. Увеличивается частота и сила сердечных сокращений, сужается просвет кровеносных сосудов, повышается кровяное давление, тормозится двигательная и секреторная активность пищеварительной системы. Окончания симпатических волокон выделяют в качестве медиатора норадренилин и адреналин.

9.Нервная система, значение и общий обзор строения.

Нервная система обеспечивает взаимосвязь между отдельными органами и системами органов и функционирование организма как единого целого. Она регулирует и координирует деятельность различных органов, приспосабливает деятельность всего организма как целостной системы к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. С помощью нервной системы осуществляются восприятие и анализ разнообразных раздражений из окружающей среды и внутренних органов, а также ответные реакции на эти раздражения. Вместе с тем следует иметь в виду, что вся полнота и тонкость приспособления организма к окружающей среде осуществляются при взаимодействии нервных и гуморальных механизмов регуляции. Нервная система может быть названа органом не только регуляции и координации деятельности организма, но и познания окружающего мира. С деятельностью нервной системы связано мышление человека и все его поведение.

В нервной системе различают центральный и периферический отделы. К центральному отделу относятся спинной мозг, расположенный в позвоночном канале, и головной мозг, находящийся внутри мозгового черепа, состоящие из серого и белого вещества. Серое вещество образуется телами и отростками нейронов, а белое – волокнами (т.е. отростками нейронов, покрытыми миелиновой оболочкой беловатого цвета), объединенными в проводящие пути. Снаружи головной и спинной мозг покрыты оболочками.

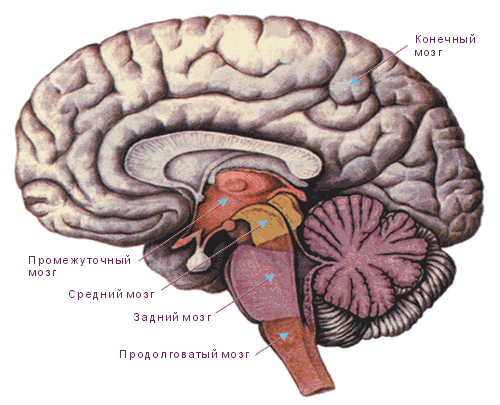

Головной мозг

человека

является органом

центральной

нервной системы,

состоящей из множества взаимосвязанных

между собой нервных клеток и их отростков.

В головном мозге различают пять отделов:

продолговатый

мозг, задний,

включающий в себя мост

и мозжечок,

средний,

промежуточный

и передний

мозг,

представленный большими

полушариями(конечный).

Наряду с приведённым

выше делением на отделы, весь мозг

разделяют на три большие части: Полушария

большого мозга; Мозжечок; Ствол мозга.

Кора большого мозга

покрывает два полушария головного

мозга: правое и левое.

Спинной мозг — орган ЦНС позвоночных, расположенный в позвоночном канале. Он обеспечивает связи головного мозга с периферией. Внутри спинного мозга имеется полость, называемая центральным каналом. Спинной мозг защищён мягкой, паутинной и твёрдой мозговыми оболочками. Пространства между оболочками и спинномозговым каналом заполнены спинномозговой жидкостью. Пространство между внешней твёрдой оболочкой и костью позвонков называется эпидуральным и заполнено жиром и венозной сетью. Залегает спинной мозг в позвоночном канале от верхнего края I шейного позвонка до I или верхнего края II поясничного позвонка. Спинной мозг без резкой границы переходит в продолговатый мозг у места выхода первого шейного спинномозгового нерва.

Периферическая нервная система осуществляет связь центральной нервной системы с кожей, мышцами и внутренними органами. Периферический отдел включает нервы, нервные узлы (ганглии), сплетения и нервные окончания. Периферические нервы образованы миелинизированными (чувствительными и двигательными) и безмиелиновыми нервными волокнами. Между каждой парой соседних позвонков от спинного мозга отходят слева и справа спинномозговые нервы — всего 31 пара Каждый нерв начинается двумя корешками — передним и задним. Через задние корешки возбуждение передается с периферии в спинной мозг, а через передние—от спинного мозга к мышцам и другим органам. Поэтому педедние корешки называют двигательными, а задние чувствующими" Оба корешка по выходе из мозга сливаются в один нерв. Таким образом, нервы, идущие от спинного мозга, смешанные, в них находятся нервные волокна афферентные, (центростремительные- от периферии к центру) и эфферентные (центробежные –от центра к периферии).

10.Морфофункциональная организации коры больших полушарий.

Кора больших полушарий имеет извилины и борозды, которые значительно увеличивают ее поверхность — примерно до 1700—2500 см2. Три самые глубокие борозды делят каждое полушарие на четыре доли: лобную, теменную, височную й затылочную. Клетки коры трех разных видов и функций размещены неравномерно в разных ее участках, благодаря чему образуются так называемые зоны (поля) коры. Так, слуховая зона коры расположена в височных долях и воспринимает импульсы от слуховых рецепторов. Зрительная зона лежит в затылочных долях. Она воспринимает зрительные сигналы и формирует зрительные образы. Обонятельная зона расположена на внутренней поверхности височных долей. Чувствительная зона (болевой, температурной, тактильной чувствительности) размещена в теменных долях; ее поражение ведет к потере чувствительности. Двигательный центр речи лежит в лобной доле левого полушария. Самая передняя часть лобных долей коры имеет центры, участвующие в формировании личностных качеств, творческих процессов и влечений человека. В коре замыкаются условнорефлекторные связи, поэтому она является органом приобретения и накопления жизненного опыта и приспособления организма к постоянно меняющимся условиям внешней среды.

Таким образом, кора больших полушарий переднего мозга — это высший отдел ЦНС, регулирующий и координирующий работу всех органов. Он является также материальной основой психической деятельности человека.