- •Понятие глобализации как высшей стадии интернационализации. Международное разделение труда, формы международного разделения труда

- •Совокупность факторов, способствующих международному разделению труда. Этапы развития международного разделения труда.

- •Причины углубления международного разделения труда (мрт), основные тенденции в развитии мрт.

- •Основные показатели, характеризующие участие страны в мэо

- •Сущность экономической взаимозависимости. Национальная и международная экономическая безопасность.

- •Понятие международных экономических отношений (мэо), основные формы мэо.

- •21. Основные этапы в развитии мировой торговли. Тенденции развития мировой торговли. Факторы, оказывающие влияние на динамику и структуру мировой торговли товарами.

- •22.Характерные особенности встречных закупок. Понятие операций с давальческим сырьем, их особенности. Компенсационные сделки, отличия компенсационной сделки от бартерной операции.

- •23.Понятие встречной торговли товарами, ее характеристики и сущность. Стадии встречной торговли товарами. Бартерные операции в международной торговле, особенности бартерного контракта.

- •24.Мировой рынок страховых услуг и тенденции его развития. Виды страховых компаний и особенность их деятельности на современном этапе.

- •25.Аукционная торговля товарами. Сущность и виды международных товарных аукционов. Основные предметы торга на международных аукционах. Основные мировые центры аукционной торговли.

- •26.Международный туризм. Факторы устойчивого развития туризма. Виды международного туризма. Деятельность Всемирной туристской организации.

- •27.Влияние научно-технического прогресса на международную торговлю и другие формы мэо. Значение глобализации для развития национальных инновационных систем.

- •28.Международная торговля сырьевыми товарами: географическая и товарная структура (ответ в билете 19).

- •29.Международная торговля топливно-энергетическими товарами: географическая и товарная структура

- •30.Особенности формирования цен на рынках сельскохозяйственного сырья

- •Международные товарные биржи. Значение товарных бирж для развития мировой торговли. Мировые центры биржевой торговли.

- •Формирование цен на биржевые товары. Значение биржевого ценообразования для мировой торговли.

- •Организация расчетов в биржевых сделках. Документы, применяемые в международной биржевой торговле.

- •Организация мировой биржевой торговли. Организационная структура биржи. Техника проведения биржевых операций.

- •Использование фьючерсных сделок на мировых биржах. Значение спекулятивных операций для повышения ликвидности рынка.

- •Страхование ценовых рисков с помощью биржевых контрактов на международных товарных биржах.

- •Биржевые сделки с реальным товаром. Связь фьючерсного рынка и рынка реальных товаров. Поставка реального товара

- •Государственное регулирование международной биржевой торговли.

- •Воздействие транспортного фактора на международную торговлю

- •Влияние цен перевозки на конечные цены товаров в международной торговле

- •61. Виды международных транспортных услуг. Классификация перевозок по виду используемого транспорта, виду грузов и др. Транспортные системы различных стран мира

- •62. Организация международных перевозок. Договоры перевозки грузов, их особенности. Документы, используемые при организации международных морских перевозок.

- •63. Гос. Регулирование международных морских перевозок. Межгосударственные договоры и соглашения о международных перевозках.

- •64. Транспортное страхование во внешнеэкономической деятельности. Цели, задачи и условия транспортного страхования грузов при исполнении внешнеторговых контрактов.

- •65. Функции коносамента. Особенности чартера.

- •66. Базисные условия поставок в международных договорах купли-продажи.

- •67. Объекты интеллектуальной собственности. Система международных соглашений для охраны объектов ис.

- •68. Фомы и механизмы международной передачи технологии. Оценка объемов передачи технологии.

- •70. Понятие инжиниринга. Международный рынок инжиниринговых услуг, тенденции его развития.

Государственное регулирование международной биржевой торговли.

Регулирование биржевой деятельности осуществляется органами или организациями, уполномоченными и на выполнение функций регулирования. С этих позиций различают:

государственное регулирование биржевой деятельности, которое осуществляется государственными органами, в компетенцию которых входит выполнение тех или иных функций регулирования;

регулирование со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг, или саморегулирование рынка. Здесь возможны два варианта. С одной стороны, государство может передавать часть своих функции по регулированию рынка уполномоченным или отобранным им организациям профессиональных участников биржевого рынка. С другой стороны, последние могут сами договориться о том, что созданная ими организация получает от них самих некие права регулирования по отношению ко всем учредителям или участникам данной биржи или всех бирж;

общественное регулирование или регулирование через общественное мнение; в конечном счете именно реакция широких слоев общества в целом на какие-то действия на биржевом рынке является первопричиной, по которой начинаются те или иные регулятивные действия государства или профессионалов рынка.

Регулирование биржевого рынка имеет следующие цели:

поддержание порядка на биржевом рынке, создание нормальных условий для работы всех участников рынка;

защита участников рынка от недобросовестности и мошенничества отдельных лиц или организаций, от преступных организаций и преступников вообще;

обеспечение свободного и открытого процесса биржевого ценообразования на основе концентрации спроса и предложения;

создание эффективного рынка, на котором всегда имеются стимулы для предпринимательской деятельности и каждый риск адекватно вознаграждается;

создание новых биржевых рынков, поддержка биржевых структур, начинаний и нововведений и т.п.; воздействие на биржевой рынок с целью достижения каких-то общественных целей (Например, понижения биржевых цен).

Процесс регулирования на биржевом рынке включает:

создание нормативной базы его функционирования, т.е. разработка законов, постановлений, инструкций, правил, методических положений и других нормативных актов, которые ставят функционирование рынка на общепризнанную и всеми соблюдаемую основу;

отбор профессиональных участников биржевого рынка; современный биржевой рынок невозможен без профессиональных посредников, которые должны удовлетворять определенным требованиям по знаниям, опыту и капиталу, устанавливаемым уполномоченными на это регулирующими организациями или органами;

контроль за соблюдением выполнения всеми участниками рынка норм и правил функционирования рынка; этот контроль выполняется соответствующими контрольными органами;

систему санкций за отклонение от норм и правил, установленных на бирже; такими санкциями могут быть: устные и письменные предупреждения, штрафы, уголовные наказания, исключение их из членов биржи.

Принципы регулирования биржевого рынка отражают проверенную временем мировую практику биржевого рынка.

Основными из указанных принципов являются:

разделение подходов к регулированию по отношению к внебиржевым участникам рынка, с одной стороны, и к профессиональным участникам биржевого рынка - с другой.

максимально возможное раскрытие информации обо всем, что делается на биржевом рынке. Тем самым достигается не только возможность получения участниками рынка информации, необходимой для принятия деловых решений, но возрастает степень доверия к бирже и ее членам;

обеспечение конкуренции как механизма объективного повышения качества услуг и снижения их стоимости;

недопущение совмещения нормотворчества и нормоприменения в одном органе управления или регулирования;

обеспечение гласности нормотворчества, публичное обсуждение проблем рынка;

принципы преемственности мирового опыта российской системой регулирования биржевого рынка;

оптимальное распределение функций регулирования биржевой деятельности между государственными и негосударственными органами управления.

Система государственного регулирования биржевого рынка включает:

государственные и иные нормативные акты;

государственные органы регулирования и контроля.

Формы государственного управления рынком, которые включают:

прямое, или административное, управление;

косвенное, или экономическое, управление.

Прямое, или административное, управление осуществляется путем:

принятия государством соответствующих законодательных актов;

регистрации участников рынка;

лицензирования профессиональной деятельности на биржевом рынке;

обеспечения гласности и равной информированности всех участников рынка;

поддержания правопорядка на рынке.

Косвенное, или экономическое, управление биржевым рынком ведется государством через находящиеся в его распоряжении экономические рычаги и капиталы:

систему налогообложения (ставки налогов, льготы и освобожденные от них);

денежную политику (процентные ставки, минимальный размер заработной платы и др.);

государственные капиталы (государственный бюджет, внебюджетные фонды финансовых ресурсов и др.);

государственную собственность и ресурсы (государственные предприятия, природные ресурсы и земли).

Основные государственные органы непосредственного регулирования биржевой деятельности:

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;

Федеральная комиссия по товарным биржам;

Министерство финансов РФ;

Центральный банк Российской Федерации.

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напрямую регулирует деятельность фондовых бирж. Федеральная комиссия по товарным биржам осуществляет регулирующие функции по отношению к товарным биржам и фьючерсной торговле. Центральный банк регулирует деятельность валютных бирж.

Министерство финансов устанавливает правила бухгалтерского учета, осуществляет выпуск государственных ценных бумаг и регулирует их обращение на биржах.

50.Роль посредников во внешнеэкономической деятельности. Виды посредников. Особенности деятельности различных видов посредников.

Особенно велика роль посреднического звена при сбыте на мировом рынке товаров массового спроса, где посреднические структуры выполняют ключевую роль в доставке товаров к конечному потребителю.

Посредники - фирмы или отдельные лица, которые за определённое вознаграждение и на основе отдельных поручений или соглашений по купле-продаже принимают на себя или помогают передать кому-то другому право на конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потребителю.

Простые посредники.К простым посредникам обращаются, когда отсутствует информация о каком-либо рынке и возможных на нем сделках. Брокер подыскивает заинтересованного покупателя и сводит его с продавцом. Комиссионеры подыскивают партнеров, подписывают с ними контракты от своего имени, но за счет продавца или покупателя (комитентов), которые несут коммерческие риски. Дистрибьюторы - фирмы, осуществляющие сбыт на основе оптовых закупок у крупных промышленных фирм - производителей готовой продукции. Дилер – посредник, осуществляющий продажу товара от своего имени и за свой счет;

28.Посредники, осуществляющие операции от своего имени и за свой счет.

Кторговым посредникам, действующим от своего имени и за свой счет, относятся:

* дистрибьюторы;

* торговые дома;

* экспортные фирмы, закупающие за свой счет товары на внутреннем рынке и перепродающие их от своего имени за границу;

* импортные фирмы, закупающие за свой счет товары за границей и продающие их от своего имени на внутреннем рынке;

* оптовые фирмы, закупающие за свой счет товары крупными партиями за рубежом или внутри страны и реализующие их отдельным

потребителям более мелкими партиями;

* розничные фирмы, осуществляющие экспортно-импортные операции, не пользуясь при этом услугами экспортных, импортных и оптовых фирм. Посылочные розничные фирмы принимают заказы от иностранцев и своих граждан, проживающих за пределами страны.

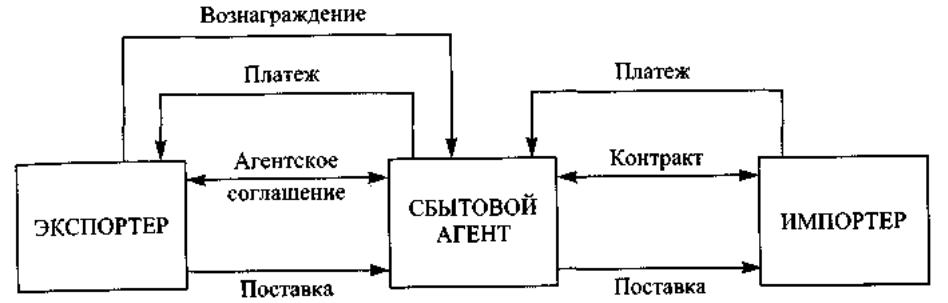

51. Сбытовые посредники, характер их деятельности. Соглашения экспортера с посредниками, виды соглашений.

Сбытовые посредники. Привлечение посредников способствует повышению экономичности внешнеторговых операций, несмотря на выплату вознаграждения посредникам. Посредники увеличивают эффективность и оперативность проведения операций за счет торговли на относительно узком, хорошо изученном ими сегменте рынка; снижения издержек обращения; сокращения сроков поставок; предпродажного сервиса и технического послепродажного обслуживания; часто авансирования экспортеров путем вложения собственного капитала в создание и функционирование сбытовой сети; предоставления экспортеру необходимой информации об уровне качества и конкурентоспособности товаров на данном сегменте рынка.

Привлечение торговых посредников не имеет смысла, если они не обеспечивают получения дополнительной прибыли по сравнению с той, которую экспортеры извлекают при самостоятельном сбыте товара. К таким посредникам обычно обращаются при благоприятно складывающейся конъюнктуре рынка с целью ≪удлинения прилавка≫.

Между экспортером и сбытовым агентом заключается специальное агентское соглашение, которое дает широкие полномочия последнему, но при этом вводит определенные ограничения, так как агенты действуют за счет экспортеров. Предельные полномочия в основном касются контрактных цен, условий кредитов и платежей, сроков поставок, гарантий и ответственности. В обязанности агента могут быть включены '

также исследование рынков сбыта, реклама, содержание складов товара, организация предпродажного сервиса и технического обслуживания.Агенты должны страховать находящиеся на складах товары. Между экспортерами и агентами отношения трудового найма не устанавливаются, иначе посредники стали бы служащими экспортирующей фирмы. Поэтому вознаграждение, выплачиваемое агенту, строго говоря, не является его зарплатой, оно лишь возмещает ему понесенные расходы и обеспечивает

получение запланированной прибыли.

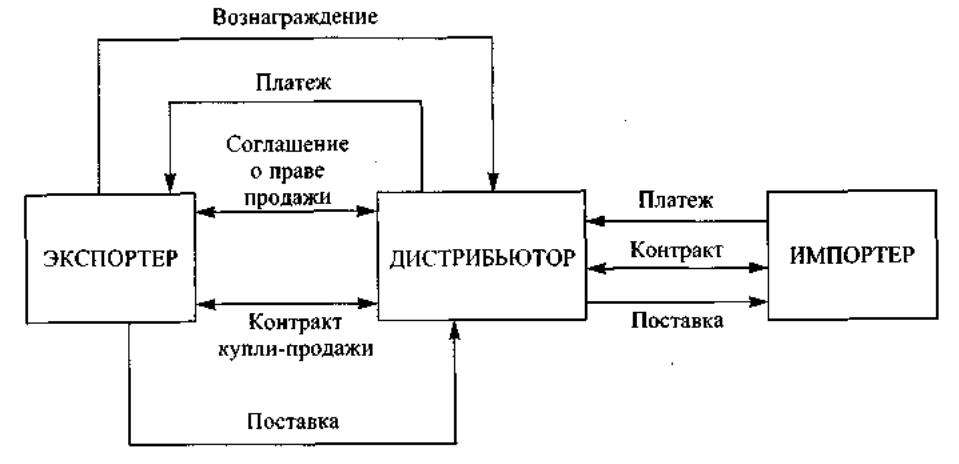

52. Роль дистрибьюторов в международной торговле. Отличительные черты договорос дистрибуции

Дистрибьюторы — фирмы, осуществляющие сбыт на основе оптовых закупок у крупных промышленных фирм — производителей готовой продукции Как правило, это относительно крупные фирмы, располагающие собственными складами и устанавливающие длительные контрактные отношения с промышленниками. Дистрибьюторы отличаются тем, что сами, от своего имени и за свой счет заключают контракты купли- продажи с экспортерами и импортерами. При этом с экспортерами уста-

навливаются отношения длительного сотрудничества на основе соглашений, содержащих комплекс взаимных прав и обязанностей, выходящих за рамки обычных договоров купли-продажи.

Соглашения с дистрибьюторами определяют перечень сбываемых товаров, территорию их реализации, обязательства по годовым объемам сбыта товара, необходимые маркетинговые исследования, содержание складов, предпродажный сервис, создание стабильной сбытовой сети. Последняя обычно создается другими независимыми фирмами, с которыми дистрибьюторы заключают соответствующие договоры.

Экспортеры постоянно контролируют состояние складских запасов во всех звеньях сбытовой сети, цены реализации товаров, следят за финансовым состоянием дистрибьютора. Дистрибьюторы обладают большей коммерческой самостоятельностью, чем агенты, поскольку они выступают на рынке от своего имени, несут все риски, связанные с порчей и утратой товаров, сами отвечают за риски по кредитам, предоставленным покупателям, могут сами назначать цены реализации товаров. В соглашениях со сбытовыми посредниками экспортер может предоставить посреднику неисключительное, исключительное (монопольное) или преимущественное право продажи своих товаров.

53. Соглашения с различными правами посредников про продаже товаров(неисключительные, исключительные, преимущественные)

Неисключительное право продажи. В соглашение экспортера с посредником в этом случае включают такие пункты, как номенклатура товара; территория, на которой действует посредник; срок действия соглашения вид договора (поручение, комиссия, консигнация, купля-продажа). Посредникам предоставляется право в течение установленного времени сбывать на оговоренной территории определенную номенклатуру товаров, но продавец оставляет за собой право самостоятельно (или через других посредников) продавать на той же территории такие же товары без какой-либо

выплаты посреднику с неисключительным правом продажи вознаграждения или компенсации.

Исключительное (монопольное) право продажи лишает экспортера возможности продавать товары через других посредников или самостоятельно. Это право стимулирует посредника, так как величина получаемой им прибыли прямо зависит от его активности. При этом, однако, может произойти излишняя монополизация рынка по экспортируемому товару, причем если посредник будет не заинтересован в сбыте товаров из-за их низкой конкурентоспособности, рынок окажется практически закрытым для экспортера до конца срока соглашения. Чтобы избежать такой опасности, экспортеры включают в соглашение обязательства посредников продавать в установленные сроки оговоренные количества товаров и право экспортера при их невыполнении посредником аннулировать это согла-

шение или перевести его на другие условия работы, например на условия неисключительного права продажи. Чтобы монопольный посредник не переориентировался на работу с конкурентами экспортера, в соглашение необходимо включить обязательство посредника не представлять на договорной территории других поставщиков аналогичных товаров.

Преимущественное право продажи, или ≪право первой руки≫, предусматривает соглашение, в соответствии с которым экспортер обязан в первую очередь предлагать товар посреднику и только после его отказа продать этот товар на договорной территории самостоятельно либо через других посредников без выплаты вознаграждения посреднику ≪с правом первой руки≫. Отказ от продажи посредник должен обязательно оформлять

письменно. В соглашении должны быть перечислены мотивы, по которым посредники имеют право отказаться от сбыта товаров (неудовлетворительные технические характеристики, качество, сроки поставки, цены и условия платежа и т.п.).

Обычно посредники, даже в случае их отказа от продажи, настаивают на обязательстве экспортеров не продавать на договорной территории товар на более благоприятных коммерческих условиях, чем те, которые были предложены им. При этих условиях снимается опасность блокировки рынка другим посредником. В практике международного бизнеса с одним и тем же посредником по разным товарам могут быть подписаны соглашения с различными правами продажи.

Посредники сами ничего не производят, поэтому все их расходы могут покрываться только из вознаграждения, выплачиваемого продавцами или покупателями.

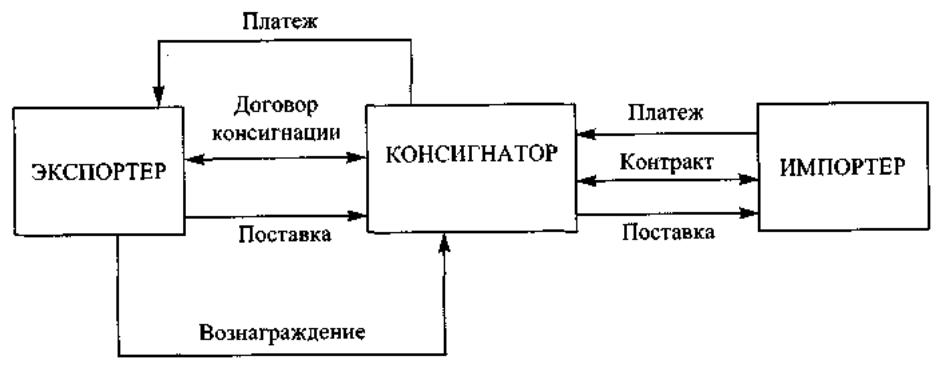

54. Договоры консигнации, их виды, различия между частично возвратной консигнаципей и полностью безвозвратной консигнацией.

На условиях консигнации реализуют в основном товары массового спроса, а также машины и оборудование. По таким договорам продается основная масса продукции (например, часы, тракторы, автомобили, станки, электродвигатели и др.). По этим условиям экспортер (консигнант) поставляет посреднику (консигнатору) товары на его склад для реализации на рынке в течение определенного срока (обычно до одного года).

Консигнатор расплачивается с консигнантом по мере реализации товара по согласованному графику (обычно — один раз в месяц или в квартал). По существу, экспортер кредитует посредника на средний срок реализации товара. Вознаграждение, как показывает практика, составляет около 8% суммы реализованного товара.

В реальной жизни случается, что платежи за товар иногда задерживаются или не поступают. В этом случае необходимо выяснить причину. Возможно, это происходит из-за того, что товар не продается (по этой причине консигнатор может даже разориться). Но бывают и нечестные посредники. Для защиты от этого следует брать банковскую гарантию на полную стоимость товара или же на поставляемую часть, но следует контролировать поступление платежей и в случае необходимости изымать товар у кон-

сигнатора и покрывать остаток задолженности по платежам за счет гарантии банка.

С целью повышения надежности сбыта товаров наряду с простой консигнацией применяют более сложные ее виды.

Частично возвратная консигнация предусматривает куплю консигнатором по истечении установленного срока части нереализованного товара, о которой заранее договариваются (обычно до 20% объема поставляемого товара). Но в этом случае вознаграждение консигнатору составляет уже не 8%, а несколько больше — примерно 11% суммы реализованного товара.

Полностью безвозвратная консигнация лишает консигнатора права возвращать непроданный товар, который по истечении установленного срока он с бязан купить. Но при этом вознаграждение увеличивается до 15% и даже более от реализованного товара. Если объем непроданного товара значителен, то стороны анализируют причины низкой конкурентоспособности товара и незамедлительно принимают меры по ее повышению.

В случае невозможности улучшения условий сбыта и нежелания портить отношения с посредником консигнант часто соглашается на возврат товара даже при условии безвозвратной консигнации. При этом он несет убытки до 25% стоимости товара (приблизительно 10% — транспортировка в оба конца и 15% — таможенная пошлина). Считается, что возврат целесообразен, если скидка в цене товара, необходимая для его реализации, превышает по крайней мере двойную сумму расходов на его возврат

и таможенное обложение.

При достаточно успешном сбыте товара консигнант может повысить экспортные цены, но это аннулирует обязательства консигнатора по безвозвратности товара. Право активного воздействия на цены должно быть обязательно оговорено в консигнационном соглашении. Консигнатор исследует рынок, осуществляет рекламу и предпродажный сервис, создает сеть технического обслуживания, обеспечивает товар складами. Поэтому всегда необходимо поддерживать с консигнатором хорошие деловые отношения

55. Международная торговля услугами и ее место в МЭО. Специфика рынка услуг. Масштабы и динамика развития международной торговли услугами. Изменения в различных сегментах мировой торговли услугами.

Доля услуг в мировой экономике - 70%;

Развитые страны - 80%;

Доля услуг в торговле товарами и услугами - 18,6%;

Торговля услугами - очень сложный процесс.

Услуги считаются только по платёжному балансу.

Реальный объём торговли услугами гдето в 1,5 - 2 раза больше, чем указывается в статистике.

Выделяют примерно 600 видов услуг.

Классификация:

Связанные с международной торговлей;

Связанные с движением капитала;

Связанные и с торговлей и с движением капитала (информационные);

Связанные с туризмом;

Социальные (образование и тд);

Статистика выделяет 3 категории услуг:

Транспорт;

Путешествия;

Прочие;

Доля отдельных видов услуг в экспорте.

Доля услуг в торговле:

- США - 31%;

- у РФ - 10%;

у Нигерии - 3%;

Экспорт услуг - 4,15 трлн. долл;

Импорт услуг - 3,95 трлн. долл;

Доля отдельных видов услуг в экспорте:

Услуги |

1970 |

1990 |

2011 |

Транспорт |

41 % |

28 % |

20,6 % |

Путешествия |

20,8 % |

34 % |

25,7 % |

Прочие |

31 % |

38 % |

53,7 % |

Доля разных регионов и отдельных стран в экспорте и импорте.

Доля регионов и стран в экспорте и импорте услуг 2011:

Регион |

Экспорт |

Импорт |

Северная Америка |

16,1 % |

13,3 % |

США |

13,9 % |

10,1 % |

Южная и Центральная Америка |

3,1 % |

4,2 % |

Бразилия |

0,9 % |

1,8 % |

Европа |

47,3 % |

41 % |

ЕС |

42,4 % |

38 % |

Германия |

6,1 % |

7,3 % |

Великобритания |

6,6 % |

4,4 % |

СНГ |

2,3 % |

3,4 % |

РФ |

1,3 % |

2,3 % |

Африка |

2 % |

3,8 % |

Ближний и средний Восток |

2,6 % |

5,4 % |

Саудовская Аравия |

0,3 % |

1,4 % |

Азия |

26,4 % |

28 % |

Китай |

4,3 % |

6,1 % |

Япония |

3,4 % |

4,2 % |

Индия |

3,5 % |

3,3 % |

Основные экспортёры и импортёры услуг.

Основные экспортёры и импортёры услуг:

|

Экспорт |

Импорт |

США |

13,9 % |

10,1 % |

Великобритания |

6,6 % |

4,4 % |

Германия 6,1% |

6,1 % |

7,3 % |

Китай |

4,1 % |

6,1 % |

Франция |

3,9 % |

3,6 % |

Индия |

3,6 % |

3,4 % |

Япония |

3,4 % |

4,3 % |

Испания |

3,4 % |

|

Нидерланды |

3,1 % |

3,1 % |

Сингапур |

3 % |

|

РФ (22е место) |

1,3 % |

15е место - 2,3% |

Италия |

|

3 % |

Ирландия |

|

2,9 % |

Формы торговли услугами.

ВТО выделяет 4 формы торговли услугами:

Трансграничная торговля - ни продавец, ни покупатель не перемещаются из страны в страну, а перемещается только услуга;

Торговля на основе коммерческого присутствия - компания организует производство услуг в другой стране через свой филиал (представительство), то есть и услуга и её потребитель границу не пересекают;

Потребление услуг за рубежом - потребитель из одной страны потребляет услугу на территории другой страны; Перемещается только потребитель услуги;

Услуги, оказываемые при присутствии физических лиц - когда какой то производитель услуг уезжает за границу и оказывает услугу в другой стране

56. Место и роль России и других стран СНГ в международной торговле услугами.

Внешняя торговля РФ услугами.

Объём экспорта - 45,1 млрд. долл.

Объём импорта - 74,3 млрд. долл.

Отрицательно сальдо - 29,3 млрд. долл.

Прирост экспорта - 8%.

Прирост импорта - 21%.

Структура экспорта:

1.Транспорт - 33%.

2.Прочие деловые услуги - 28,3%;

3.Поездки - 19,9%;

4.Другие - 10%;

5.Строительные - 5,8%;

6.Связь - 3%;

Ростёт доля прочих услуг. Доля транспорта снижается. Доля поездок тоже снижается.

Структура импорт:

1.Поездки - 35,7% (в 2001 45,1%);

2.Прочие деловые услуги - 21,3% (в 2001 17,5%);

3.Транспорт - 16,2% (в 2001 14,5%);

4.Другие - 13,1% (в 2001 12,5%);

5.Строительные - 6,9% (в 2001 8,8%);

6.Роялти и лицензионные платежи - 6,8% (в 2001 1,7%);

Географическая структура.

Дальнее зарубежье - 86% (оборот), 82% (экспорт), 89% (импорт);

Экспорт:

ЕС - 39% (экспорт)

АТЭС - 15% (экспорт)

Остальные страны ДЗ - 28%

ЕвраЗэс - 7%

Остальные страны СНГ - 11%

Импорт:

ЕС - 42%;

АТЭС - 11%;

Остальное ДЗ - 35%;

ЕвраЗэс - 3%;

Остальные страны СНГ - 8%;

География экспорт:

1.Великобритания - 4%;

2.США - 3,6%;

3.Германия - 3%;

4.Украина - 2,2%;

5.Кипр - 2%;

6.Швейцария - 1,7%;

География импорта услуг:

1.Турция - 4,7%;

2.Германия - 4,6%;

3.Великобритания - 4,2%;

4.США - 3,7%;

5.Кипр - 3,3%;

6.Украина - 3%;

7.Египет - 2,9%;

8.Нидерланды - 2,2%;

57. Факторы, оказывающие влияние на динамику и структуру мировой торговли услугами. Географическая структура мирового рынка услуг и ее изменения. Вопр. 55

58. Транспортные услуги в международной торговле. Сущность и виды международных транспортных услуг. Классификация перевозок.

Водный и воздушный транспорт

Морской транспорт имеет первостепенное значение для осуществления внешнеэкономических (межгосударственных, межконтинентальных) связей. Он обеспечивает более 3/4 всех международных перевозок. В их составе особенно велика доля массовых грузов (нефть, нефтепродукты, руды, уголь, зерно и др.).

Наряду с межконтинентальными, межгосударственными перевозками, морской транспорт осуществляет в больших размерах перевозки грузов большим и малым каботажем в пределах своей страны. Большой каботаж - это плавание судов между портами разных морских бассейнов (например, Владивосток - Новороссийск, Новороссийск-Архангельск); мальм каботаж - перевозки между портами одного моря (Новороссийск - Туапсе). По грузообороту (29 трлн т-км) и производительности труда морской транспорт существенно превосходит другие виды транспорта. Себестоимость перевозок грузов морским путем самая низкая на транспорте. Наиболее эффективно использование морского транспорта при транспортировке грузов на большие расстояния. Морские перевозки во внутренних сообщениях (малый каботаж) менее эффективны.

Для осуществления перевозок морской транспорт имеет сложное многоотраслевое хозяйство: флот, морские порты, судоремонтные заводы и др.

Морские перевозки обслуживает несколько десятков тыс. судов, общим тоннажем 500 млн. брутто-регистровых тонн (бр-рег т).

Самые большие флоты имеют Панама (72 млн. бр-рег т), Либерия (60), Греция (30), Кипр (25), Багамские острова (государство в Вест-Индии) и Япония (по 20), КНР (17), Россия (15), Норвегия (15), США (13 млн. бр-рег т). Однако мировое лидерство Панамы, Либерии, Кипра и Багамских островов весьма условно, так как значительная доля их флотов является собственностью США и западноевропейских стран (в том числе Франции, Великобритании, ФРГ), использующих политику "удобного" флага для уклонения от высоких налогов.

Примерно 40% всего флота мира - танкеры, осуществляющие международные перевозки нефти и нефтепродуктов. Главные направления морских перевозок нефти - из района Карибского моря в США и Западную Европу, из стран Ближнего Востока в Западную Европу, США и Японию.

Среди океанических бассейнов первое место по объему морских грузоперевозок занимает Атлантический океан, по побережью которого расположены крупнейшие морские порты мира: Роттердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Гамбург (ФРГ), Лондон (Великобритания), Марсель (Франция), Генуя (Италия), Новый Орлеан, Нью-Йорк, Филадельфия (все США). Много крупных портов и на берегах Тихого (Кобе, Тиба, Иокогама, Нагоя - Япония, Шанхай - КНР, Пусан - Республика Корея, Сидней - Австралия, Ванкувер - Канада и др.) и Индийского (Карачи - Пакистан, Бомбей и Калькутта - Индия, Коломбо - Шри-Ланка и др.) океанов. Наряду с универсальными есть порты, специализированные по вывозу нефти (например, в Персидском заливе Рас-Таннура - Саудовская Аравия, Мина-Эль-Ахмади - Кувейт и о. Харк - Иран; Амуай и Ла-Салина в Венесуэле), руды (Тубаран в Бразилии), угля (Ричардс-Бей в ЮАР), зерна, лесоматериалов и других грузов.

На географию морских перевозок большое влияние оказывают морские каналы. Международное значение имеют Суэцкий и Панамский каналы.

Речной транспорт. Положительными особенностями этого вида транспорта являются высокая провозная способность (на глубоководных реках), сравнительно невысокие себестоимость перевозок и затраты на организацию судоходства. Развитие и география речного транспорта во многом определяются природными условиями. В этом отношении большими возможностями для организации речного судоходства располагают многие страны Северной и Латинской Америки, Европы и Азии.

Общая протяженность судоходных рек и каналов мира составляет 550 тыс. км, из которых почти половина приходится на Россию и Китай (более 100 тыс. км в каждой), США (более 40) и Бразилию (30 тыс. км). По общему грузообороту внутренних водных путей первое место занимают США, второе - Китай, третье - Россия, далее следуют ФРГ, Канада и Нидерланды.

Воздушный транспорт, скоростной, но дорогостоящий, имеет наибольшее значение в международных пассажирских перевозках для осуществления связей с отдаленными и труднодоступными районами мира. Инфраструктура воздушного транспорта представлена сетью аэропортов международного и местного значения. Аэропорты обеспечивают управление полетами, прием пассажиров, организацию их обслуживания и т.д. В международных воздушных сообщениях участвует свыше 1 тыс. аэропортов. Самые большие аэропорты мира (от 30 до 70 млн пассажиров в год) находятся в США (Чикаго, Атланта, Даллас, Лос-Анджелес) джелес), Великобритании (Лондон), Японии (Токио). Франции (Париж), ФРГ (Франкфурт-на-Майне). Эти же страны, вместе с Австралией, Китаем, Россией Канадой и Нидерландами образуют десятку ведущих воздушных держав (по пассажирообороту) мира. Воздушный транспорт в основном осуществляет пассажирские перевозки. Число авиапассажиров достигло 1,3 млрд. человек в год. Грузовые авиаперевозки, смотря на быстрый рост, в общем объеме грузооборота всех видов транспорта занимают незначительный удельный вес (доли процента).

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт - один из наиболее динамично развивающихся видов транспорта. Пожалуй, его главным отличием от других видов транспорта является тот факт, что в процессе транспортировки товара перемещается сам товар, но не транспортное средство (во многом это обусловлено физическими свойствами транспортируемого товара - нефти, газа, др.). Это отличие является причиной ряда особенностей, которые рассмотрены ниже.

Создание широкой сети трубопроводов позволило более эффективно перемещать природный газ, нефть и нефтепродукты на большие расстояния без промежуточных процессов их перегрузки, что имеет место на других видах транспорта. Отсюда возникает важная особенность трубопроводного транспорта - непрерывность его функционирования.

В целом трубопроводный транспорт все больше специализируется на перемещении отдельных видов продукции: жидких (от нефти и нефтепродуктов до молока), газообразных (природный и попутный газы, аммиак, этан, этилен и др.), твердых (уголь, зерно и др.). Они перемещаются на разные расстояния - от нескольких километров до нескольких тысяч километров. Конечные пункты поставок разные: нефти - нефтеперерабатывающие заводы; природного газа, аммиака, этана, этилена - химические предприятия; угля и мазута - чаще всего электростанции. У других видов продукции - массовые потребители (природный газ для коммунального и, особенно, бытового потребления, нефтепродукты - это бензин, керосин и т.д.). Поэтому помимо магистральных трубопроводов имеется и разветвленная разводящая сеть трубопроводов.

Достоинство трубопроводного транспорта - возможность прокладки его магистралей в условиях разного рельефа местности, через большие водные пространства, в том числе моря, в условиях вечной мерзлоты. Этот вид транспорта может функционировать в любых климатических и погодных условиях, потери при транспортировке минимальны.

Однако создание газо- и нефтепроводов приводит к определенным экологическим проблемам (разрыв труб и выброс нефти и газа, нарушение естественного покрова при прокладке труб, в северных районах при наземных трассах трубопроводов - помехи для миграции животных).

Нельзя не упомянуть и проблемы дороговизны строительства и ремонта. Кроме того, для обеспечения начала работы нового трубопровода необходимо заполнить трубопровод перекачиваемым продуктом, а для поддержания необходимого давления по всей длине трубопровода необходимы, через определенные расстояния, в зависимости от рельефа трассы дожимные насосные станции, что также требует значительных средств. Еще одной отличительной чертой трубопроводного транспорта является его большая протяженность. Суммарная протяженность только магистральных нефте - и газопроводов в мире приближается к 2 млн. км, т.е. почти вдвое превышает длину железных дорог и в отличие от последних продолжает увеличиваться. Трубопроводы, в особенности магистральные, с большой пропускной способностью, пролегают в основном по трассе месторождение - переработка - потребитель, которая может быть растянута на многие километры по территориям нескольких стран. За право обладания (отсюда - за получение транзитных пошлин) на своей территории международным трубопроводом идут подчас длительные экономические споры, нередко перерастающие в региональные дипломатические или военные конфликты.

59. Воздействие транспортного фактора на международную торговлю. Влияние цен перевозки на конечные цены товаров в международной торговле.