- •Понятие глобализации как высшей стадии интернационализации. Международное разделение труда, формы международного разделения труда

- •Причины углубления международного разделения труда (мрт), основные тенденции в развитии мрт.

- •1. Научно технический прогресс;

- •Основные показатели, характеризующие участие страны в мэо

- •Понятие международных экономических отношений (мэо), основные формы мэо.

- •21. Основные этапы в развитии мировой торговли. Тенденции развития мировой торговли. Факторы, оказывающие влияние на динамику и структуру мировой торговли товарами.

- •22.Характерные особенности встречных закупок. Понятие операций с давальческим сырьем, их особенности. Компенсационные сделки, отличия компенсационной сделки от бартерной операции.

- •23.Понятие встречной торговли товарами, ее характеристики и сущность. Стадии встречной торговли товарами. Бартерные операции в международной торговле, особенности бартерного контракта.

- •24.Мировой рынок страховых услуг и тенденции его развития. Виды страховых компаний и особенность их деятельности на современном этапе.

- •25.Аукционная торговля товарами. Сущность и виды международных товарных аукционов. Основные предметы торга на международных аукционах. Основные мировые центры аукционной торговли.

- •26.Международный туризм. Факторы устойчивого развития туризма. Виды международного туризма. Деятельность Всемирной туристской организации.

- •27.Влияние научно-технического прогресса на международную торговлю и другие формы мэо. Значение глобализации для развития национальных инновационных систем.

- •28.Международная торговля сырьевыми товарами: географическая и товарная структура (ответ в билете 19).

- •29.Международная торговля топливно-энергетическими товарами: географическая и товарная структура

- •30.Особенности формирования цен на рынках сельскохозяйственного сырья

- •Международные товарные биржи. Значение товарных бирж для развития мировой торговли. Мировые центры биржевой торговли.

- •Формирование цен на биржевые товары. Значение биржевого ценообразования для мировой торговли.

- •Организация расчетов в биржевых сделках. Документы, применяемые в международной биржевой торговле.

- •Организация мировой биржевой торговли. Организационная структура биржи. Техника проведения биржевых операций.

- •Использование фьючерсных сделок на мировых биржах. Значение спекулятивных операций для повышения ликвидности рынка.

- •Страхование ценовых рисков с помощью биржевых контрактов на международных товарных биржах.

- •Биржевые сделки с реальным товаром. Связь фьючерсного рынка и рынка реальных товаров. Поставка реального товара

- •Государственное регулирование международной биржевой торговли.

- •Воздействие транспортного фактора на международную торговлю

- •Влияние цен перевозки на конечные цены товаров в международной торговле

- •61. Виды международных транспортных услуг. Классификация перевозок по виду используемого транспорта, виду грузов и др. Транспортные системы различных стран мира

- •62. Организация международных перевозок. Договоры перевозки грузов, их особенности. Документы, используемые при организации международных морских перевозок.

- •1. Организация международных перевозок.

- •2. Договоры перевозки грузов, их особенности.

- •3. Документы, используемые при организации международных морских перевозок.

- •63. Гос. Регулирование международных морских перевозок. Межгосударственные договоры и соглашения о международных перевозках.

- •64. Транспортное страхование во внешнеэкономической деятельности. Цели, задачи и условия транспортного страхования грузов при исполнении внешнеторговых контрактов.

- •65. Функции коносамента. Особенности чартера.

- •66. Базисные условия поставок в международных договорах купли-продажи.

- •67. Объекты интеллектуальной собственности. Система международных соглашений для охраны объектов ис.

- •68. Фомы и механизмы международной передачи технологии. Оценка объемов передачи технологии.

67. Объекты интеллектуальной собственности. Система международных соглашений для охраны объектов ис.

К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят результаты интеллектуальной деятельности, которым может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Организация ВОИС. Договоры: Парижский(1883), стокгольмский(1967),договор о патентной кооперации(1970), гаагское соглашение(1960), соглашение по торговле прав интеллектуальной собственности

68. Фомы и механизмы международной передачи технологии. Оценка объемов передачи технологии.

Технологическая емкость торговли (ТЕТ) (R&D intensity of trade) — доля затрат на исследования и разработки в объеме производства и торговли товарами отдельных отраслей. Коэффициент технологической емкости торговли (ТЕТ) может быть рассчитан для различных отраслей производства и отдельных товаров различных стран мира. Затем вычисляется средний показатель. Все товары и отрасли, чьи ТЕТ находятся выше среднего для данной страны, группы стран или отрасли уровня, считаются высокотехнологическими. Если ТЕТ располагается рядом со средним значением, товары считаются среднетехнологически емкими. Если же ТЕТ значительно ниже среднего уровня, то товар и торговля им считаются низкотехнологически емкими. Лидером в экспорте лицензий являются развитые страны — члены ОЭСР — США, Япония, Германия, Италия. Они же, а также некоторые быстро развивающиеся страны Юго-Восточной Азии являются главными импортерами лицензий. В странах ОЭСР:

высокотехнологически емкой считается торговля аэрокосмическим оборудованием (22,7% затрат на исследования и разработки в общем объеме производства), оффисным оборудованием и компьютерами (17,5%), электроникой и ее компонентами (10,4%), лекарствами (8,7%), приборами (4,8%), электрооборудованием (4,4%);

среднетехнологически емкой считается торговля автомобилями (2,7%), химикатами (2,3%), прочими промышленными товарами (1,8%), неэлектрическим оборудованием (1,6%), резиной и пластмассами (1,2%), цветными металлами (1,0%);

низкотехнологически емкой считается торговля кирпичом, глиной, стеклом (0,9%), продуктами питания, напитками и табаком (0,8%), судами (0,6%), нефтью (0,6%), черными металлами (0,6%), изделиями из металла (0,4%), бумагой и обоями (0,3%), деревом и мебелью (0,3%), текстилем, одеждой и обувью (0,2%).

При этом средняя ТЕТ для высокотехнологичных товаров составляет 11,4%, средне-технологичных — 1,7 и низкотехнологичных — 0,5%.

Способы передачи:

1.коммерческий: передача лицензий на использование объектов ИС, передача «ноу-хау» и тех.опыта, оказание инжиниринговых услуг, консалтинговые услуги, передача технологий в рамках инвестиционного сотрудничества импорт новой техники, строительство заводов под ключ, закупка образцов новой техники, франчайзинг, лизинг, проведение совместных НИОКР на коммерческой основе, создание СП

2.некоммерчески: Научно-техническая публикация, выставки, ярмарки, научные семинары, делегации, миграция специалистов, тех образование, проведение совместных НИОКР, деятельность международных организаций и т.д.

69.Мировой рынок лицензий. Значение и объемы международной торговли лицензиями на патенты и «ноу-хау». Важнейшие тенденции в развитии международной торговли лицензиями. Географическая структура международной торговли лицензиями. Главные страны-экспортеры и импортеры.

70. Понятие инжиниринга. Международный рынок инжиниринговых услуг, тенденции его развития.

Инжиниринг – обособленная сфера деятельности, комплекс услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, с/х, инфраструктурных и др.объектов.

71) Деятельность инжиниринговых компаний на международном рынке. Факторы конкурентоспособности инжиниринговых услуг на мировом рынке.

ГАТС выделяет два типа услуг, включающих в себя инжиниринг: 1) строительные и связанные с ними инжиниринговые услуги(общие строительные работы для возведения зданий, для гражданского инжиниринга, работа по сборке и установке, завершающие строительство и отделочные работы) ; 2) проектные и инжиниринговые услуги (проектные услуги , рекомендательные и инженерно-консультационные услуги , инжиниринговое моделирование для строительства фундаментов и строительных структур , инжиниринговое моделирование для механических и электрических установок для зданий , инжиниринговое моделирование для строительства гражданских инжиниринговых услуг , инжиниринговое моделирование для промышленного производства и технологических процессов , инженерное моделирование для предприятий, производящих высокотехнологичное компьютерное оборудование , интегрированные инжиниринговые услуги (интегрированные инжиниринговые услуги для проектирования транспортной инфраструктуры проектов, предназначенных для немедленной эксплуатации ), промышленное планирование и ландшафтная архитектура)

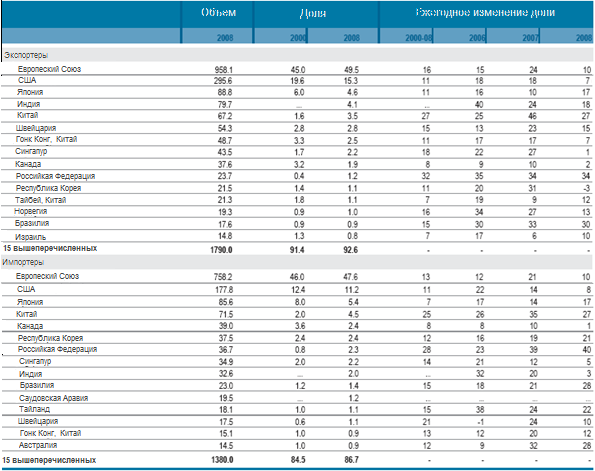

Основные экспортеры и импортеры инжиниринговых и проектных услуг в 2000-2008 гг. (млрд. долл. и %).

В международной практике существует две категории фирм, выполняющих работы типа инжиниринг: специализированные фирмы (предоставление инженерно-технических услуг — основная сфера их деятельности) и промышленные фирмы (сочетают оказание инженерных услуг с производственной деятельностью).

Специализированные инжиниринговые фирмы в зависимости от вида предоставляемых услуг делятся, в свою очередь, на две группы: инженерно-консультационные и инженерно-строительные.

•Инженерно-консультационные фирмы предоставляют технические услуги в форме консультаций. Они сами не занимаются ни производством, ни строительством. Сфера их деятельности широка. Это и гражданское строительство (порты, аэродромы, транспортные магистрали, шахты, городское строительство), и промышленные объекты, использующие специфические технологические процессы.

•Инженерно-строительные фирмы предоставляют обычно полный комплекс инженерно-технических услуг, включая проектирование объекта, поставку оборудования, монтаж, наладку и пуск оборудования в эксплуатацию. Эти фирмы довольно часто берут на себя функции генерального подрядчика объекта, привлекая в качестве субпоставщиков машиностроительные и строительные компании.

Американские, английские, японские, итальянские фирмы оказывают преимущественно инженерно- строительные услуги в полном комплексе, между тем как у французских фирм преобладают инженерно-консультационные услуги.

В промышленно развитых странах — США, Англии, Голландии, Японии и др. — существуют крупные инженерные фирмы, которые имеют свои филиалы за границей и осуществляют большой объем инжиниринговых работ. Такие фирмы в своей деятельности обычно ориентируются в значительной степени на экспорт.

Специализированные инжиниринговые фирмы в зависимости от характера осуществляемых ими хозяйственных связей делятся на независимые и родственные промышленные компании. Независимые специализированные фирмы не имеют родственных отношений с промышленными компаниями и в хозяйственном отношении самостоятельны. Однако на практике большинство из них тесно связаны с одной или несколькими крупными промышленными компаниями, их филиалами или агентами и действуют в их интересах.

Специализированные родственные инжиниринговые фирмы — это филиалы или дочерние компании крупных генеральных подрядчиков, занимающихся инжиниринговой деятельностью как основной.

Промышленные фирмы относятся ко второй категории фирм, выполняющих работы типа инжиниринга. Их обычно подразделяют на компании-проектировщики и компании — производители оборудования для определенных отраслей промышленности.

72) Внешняя торговля России. Торговля России со странами СНГ.

Учредителями СНГ стали: РФ, Азербайджанская Р., Р. Армения, Республика Белоруссия, Р. Грузия, Р.Казахстан, Киргизская Р., Р. Таджикистан, Туркменистан, Р. Таджикистан, Украина, Р. Молдова.

Приоритетным направлением данного Содружества является, конечно же, экономическая интеграция. На пути к более выгодному экономическому сообщению между странами основополагающим документом стало «Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь» (оно было подписано 5 января 1995 года). Это соглашение стало основным документом на пути создания Таможенного союза. Следом к Таможенному союзу присоединились Р. Казахстан, Киргизская Р. и Р. Таджикистан.

Цель Таможенного Союза вполне ясная (можно посмотреть полный доклад на сайте «Виртуальная торговля») / 12, vch/ . Это, конечно, выгодные, благоприятных условия для участников Таможенного союза в сфере экономического взаимодействия, стимулирование взаимной торговли путем отмены различных ограничений - количественных ограничений, таможенных пошлин, налогов, сборов, установление в отношениях с третьими странами одинакового режима, создание единой таможенной территории, а также, что очень актуально на данный момент, - введение однотипного механизма регулирования экономики.

РФ и Республика Белоруссия уже отменили таможенный контроль на межгосударственной границе, которая проходит по их территории (в отличие от Республики Казахстан и Республики Таджикистан, которые пока не собираются этого делать). В рамках таможенного союза в 2000 году был подписан договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Оно(ЕврАзЭС) создано для:

1.Более эффективного продвижения формирования Таможенного союза.

2.Реализации других целей и задач, определенных в соглашениях о Таможенном союзе.

К сожалению, Торговый Союз нельзя рассматривать союз, благодаря которому Россия и страны СНГ имеют единое экономическое пространство. То есть здесь мы можем говорить о том, что, несмотря на то, что страны входят в один и тот же Союз, все равно, при анализе их внешнеторговых связей надо учитывать субъективную сторону – степень интеграции между странами, их заинтересованности друг другом и тд. То есть правила как бы писаны, но не для всех. Так, например, между Российской Федерацией и республикой Белоруссия эти вопросы уже проработаны в связи с намерением перехода к высшей степени интеграции - созданию Союзного государства. То есть можно сказать, что сотрудничество между двумя странами порождает новый уровень таможенного контроля и таможенного оформления, который сам в свою очередь приводит к более сильной интеграции союзных стран (яркий пример – Евросоюз, о котором пойдет речь далее, где почти все барьеры, преграждающие свободную торговлю между государствами - сняты). В соответствии с соглашениями о свободной торговле, которые заключены между РФ и, соответственно, Азербайджанской Р., Р. Армения, Р. Беларусь, Р. Казахстан, Кыргызской Р., Р. Молдова, Р. Таджикистан, Туркменистаном, Р. Узбекистан, Украиной и Р.Грузия, товары, происходящие из указанных государств, за исключением Российской Федерации, и ввозимые на территорию Российской Федерации, ввозными таможенными пошлинами не облагаются. Указанные правила действуют в отношении товаров, происходящих из государств - участников Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994 и Протокола о внесении изменений и дополнений в это Соглашение от 02.04.1999 г. (далее - государство - участник Соглашения) и находящихся в торговом обороте между этими государствами. В соответствии с данными правилами порядок определения происхождения товаров (из какой страны), ввозимых на территорию государств - участников Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994 и Протокола о внесении изменений и дополнений в это Соглашение от 02.04.1999 г. из третьих стран и вывозимых в третьи страны из этих государств, регламентируются уже национальными законодательствами государств - участников Соглашения (о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994 и Протокола о внесении изменений и дополнений в это Соглашение от 02.04.1999 г.) и международными договорами.

К настоящему времени как в России, так и в рамках СНГ приняты основополагающие документы, которые определяют основные подходы, приоритеты и перспективы работы на пространстве Содружества. В России:

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел «Внешнеэкономическая политика»)

2. Основные направления внешнеэкономической политики Российской Федерации на период до 2020 года.

По данным ФТС России, внешнеторговый оборот России со странами СНГ в 2008 году составил 106,5 млрд. долларов США и вырос по сравнению с 2007 годом на 29,0%, в том числе экспорт – 69,9 млрд. долл. США (рост на 32,7%), импорт – 36,6 млрд. долл. США (рост на 22,5%)

Для торговли России практически со всеми странами СНГ характерно значительное положительное сальдо (по итогам 2008 года размер сальдо вырос на 10,5 млрд. долл. США или на 46,0% к 2007 году).

Экономика ряда стран СНГ в существенной степени зависит от денежных переводов мигрантов из России: по данным Банка России за 12 месяцев 2008 года из России в страны СНГ физическими лицами (резидентами и нерезидентами) было переведено денежных средств на сумму 12,6 млрд. долл. США, и по сравнению с 2007 годом (9,7 млрд. долл.) этот показатель увеличился на 29,9%.

Согласно информации Банка России и Статкомитета СНГ, наиболее значимый вклад в экономику государств-участников СНГ от объема денежных переводов мигрантов наблюдался в 2008 г. в Таджикистане – 49,3% от ВВП, Молдове – 23,2%, Киргизии – 22,7% от ВВП. Переводы в Армению и Узбекистан составили соответственно 10,5% и 11,3% от ВВП этих стран.

В целом структура внешней торговли России со странами СНГ, в отличие от торговли с ЕС (основным торговым партнером), носит более рациональный характер. Хотя объем торговли России с Евросоюзом в целом существенно превышает товарооборот со странами СНГ, по отдельным товарам рынки стран Содружества более значимы. Так, наряду с продукцией ТЭКа (около 47% общего объема российского экспорта в СНГ), важными экспортными позициями являются поставки машинно-технической продукции в страны СНГ (18%) - по стоимости они в три раза превышают объемы экспорта аналогичной продукции в Евросоюз.

Российская Федерация входит в десятку крупнейших инвесторов Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Украины. Более 4 тысяч предприятий в странах СНГ с участием российского капитала действуют в различных сферах производства, банковском секторе, торговле и сфере услуг, транспорте, строительстве, агропромышленном комплексе.

73) Международная миграция рабочей силы и роль России в этих процессах.

Международная миграция рабочей силы - это объективный процесс, присущий рыночной экономики. Он также объективен, как процесс перелива капитала между странами, развития внешнеторговых связей. Трудовые ресурсы в соответствии с рыночными законами ищут себе более выгодное применение, дающее максимальную эффективность. Прежде всего, миграция рабочей силы связана с развитием крупного машинного производства, которое предопределило неравномерность социально-экономического развития разных стран. В странах с ускоренным развитием обнаруживается нехватка рабочей силы, в странах с замедленным ростом складывается относительный избыток рабочей силы и возникает безработица.

Для преодоления подобных ситуаций необходимо заполнить кадрами образовавшиеся экономические ниши, используя для этого импорт рабочей силы. Существуют и другие причины миграции. Военные обстоятельства - эвакуация, реэвакуация и т.д. Расширение международной системы информации, что дает людям осознать широкие социально-экономические возможности других стран. Наконец, развитие и удешевление транспортных средств.

Существует несколько теорий: классическая (Е. Равенштайн, А. Люис, Дж. Фей) , неоклассической теории (Дж. Харрис, М. Тодаро) избыточные трудовые ресурсы мигрируют из преимущественно сельских районов с низкой предельной производительностью в более развитые урбанизированные районы. Часто решения о миграции объясняются индивидуальными представлениями о более благополучных районах и странах, а не фактическим положением вещей. Этим, например, экономисты-неоклассики объясняли миграционные потоки в урбанизированные районы с высокой безработицей. Приверженцы исторических и структуралистских концепций объясняют миграцию экономическим и политическим неравенством различных субъектов (стран, регионов, предприятий, индивидов), когда более сильные субъекты определяют направленность миграционных потоков в выгодном им направлении. Эти же теории признают важность таких факторов, как этнические и семейные связи среди мигрантов, роль государственного регулирования в данной области.

Причины:

1) различия в уровнях заработной платы, жизни, социального обеспечения;

2) различие в уровне обеспеченности отдельных стран трудовыми ресурсами;

3) несоответствие количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов материально-технической базе национального производства;

4) состояние национального рынка труда.

Виды:

Постоянная (долгосрочная) миграция характеризуется численность прибывших или выбывших на постоянное место жительства. При этом в некоторых странах иностранец начинает считаться иммигрантом (эмигрантом) если он присутствует (или отсутствует) в стране в течение определенного периода времени.

Временная (краткосрочная)миграция представляет собой въезд или выезд, связанный с текущими потребностями без смены гражданства и постоянного места жительства. Однако во многих странах из числа временных мигрантов исключают число сезонных работников (иногда довольно значительное).

Маятниковая миграция является особым видом миграции в зависимости от времени и представляет собой передвижения работающих к месту работы из одного региона в другой и обратно к месту своего жительства в случае, если срок отсутствия лица на постоянном месте составил менее одной недели.

74) Понятие и сущность свободных экономических зон. Классификация свободных экономических зон

Осо́бая, cвобо́дная или специа́льная экономи́ческая зо́на (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач.( в 1973г. Киотской конвенции)

В обобщенном виде создание СЭЗ направлено на достижение таких целей, как:

привлечение передовых, по отношению к национальным, технологий;

активизация экономики путем привлечения иностранного капитала;

поступление валютных активов, и, таким образом, увеличение валютных запасов;

насыщение внутреннего потребительского рынка;

повышение уровня занятости населения и квалификации рабочей силы;

создание современной рыночной инфраструктуры;

ускоренное развитие депрессивных районов;

приобретение мирового опыта в области управления экономикой, международного предпринимательства.

Мировая практика предполагает два варианта создания СЭЗ. Вариант "сверху" означает, что образование зоны происходит по инициативе центральных властей и в рамках государственной программы (как, например, в Южной Корее). Вариант "снизу", - создание СЭЗ в порядке рыночной самоорганизации (Доминиканская республика, Польша). Более динамично развивается второй вариант, в том числе при смешанном частно-государственном финансировании. Предложения об учреждении свободной экономической зоны направляются в специально уполномоченный государственный федеральный или региональный орган, который после принятия решения об учреждении зоны включается в работу по формированию условий ее создания. Особое внимание при учреждении зон обычно уделяется таким критериям, как выбор места, формирование социальной и производственной инфраструктуры, отраслевая структура экономики региона.

Существуют требования к размещению :

благоприятное географическое положение и транспортная доступность по отношению к внешнему и внутреннему рынкам и наличие развитых транспортных коммуникаций;

развитый производственный потенциал, наличие производственной и социальной инфраструктуры;

существенный по запасам и ценности природно-ресурсный потенциал (в первую очередь - запасы углеводородного сырья, цветных металлов, лесных ресурсов и т.д.).

На функционирование СЭЗ оказывают влияние следующие факторы:

политическая стабильность;

инвестиционные гарантии;

качество инфраструктуры;

квалификация рабочей силы;

упрощение административных структур;

Классификация:

по характеру деятельности(Зоны свободной торговли, Экспортно-производственные или промышленно-производственные зоны, Научно-промышленные парки или технико-внедренческие зоны., Сервисные зоны)

По степени интегрированности в мировую и национальную экономику различают: СЭЗ экстравертивного типа (ориентированы на внешний рынок, экспорт составляет от 75 до 90% всей производимой продукции) ; СЭЗ интровертивного типа (интегрированы в национальную экономику).

Классификация по отраслевому признаку затруднена тем, что в экспортно-промышленных зонах располагаются ПП различных отраслей. Но существует и определенная специализация на одной или нескольких отраслях промышленности.

По характеру собственности выделяют СЭЗ: государственные; частные; смешанные.

75) Понятие оффшорных зон. Причины возникновения оффшорных зон. Характерные особенности оффшорных зон.

Офшорная зона (от англ. off shore — вне берега) — территория государства или её часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства. Для обозначения офшорных зон в разных странах используются также термины «налоговое убежище», «налоговая гавань» или «налоговый рай» (англ. «tax haven»).

Особенности:

В офшорной зоне:

упрощён и ускорен процесс регистрации нерезидентов, при котором уплачивается чисто символическая сумма (например, в Панаме необязательно указывать учредителей компании, незначительный сбор уплачивается и при ежегодной перерегистрации);

по заниженным ставкам уплачиваются нерезидентами налоги с прибыли и подоходный налог с физических лиц.

гарантируется конфиденциальность деятельности офшорных компаний, они освобождены от государственного валютного контроля.

В целях защиты национального бизнеса офшорным компаниям запрещено заниматься любой предпринимательской деятельностью в пределах офшорной зоны. Основные доходы офшорной зоны складываются от сборов за регистрацию и перерегистрацию, налоговых поступлений, расходов офшорных компаний на содержание в зоне их постоянных представительств (секретарских бюро). Они включают следующие статьи: аренда помещения, связь, электроэнергия, оплата проживания и питания, транспорт, досуг, заработная плата и некоторые социальные компенсации и выплаты (например оплата лечения и т. п.) работникам бюро. Во многих офшорах требуется обязательное трудоустройство местных жителей в секретарское бюро, тем самым решается проблема занятости. Импортируемые для нужд компаний оборудование, автомобили, материалы не облагаются таможенными пошлинами. Число зарегистрированных нерезидентских фирм в одном офшоре может достигать нескольких десятков тысяч. Компании в офшорных зонах являются в основном представителями среднего или крупного бизнеса. Субъектам малого предпринимательства регистрация и содержание офшорных компаний обходится слишком дорого, поэтому им выгоднее организовывать деятельность в своей стране.

76) Опыт функционирования свободных экономических зон в России. Современные подходы к созданию свободных экономических зон.

1 NYSE Euronext - https://globalderivatives.nyx.com/en/news-center/thrombogenics-equity-options

2 О бирже - http://www.lme.com/who.asp

3 История биржи - http://www.lme.com/who_ourhistory.asp

4 ICE товары - https://www.theice.com/products.jhtml