- •2. Методы и приёмы сбора анамнестических сведений и их значение 3.Клиническая характеристика алалических расстройств. Локализация поражения. Динамика развития речи детей с алалией

- •2. Значение дополнительных методов исследования (ээг, узи, рентгенограмма, лабораторные исследования и др.) 3. Значение сенсорного и моторного компонента при моторной алалии

- •2. Вегетативная нервная система, её строение и значение

- •2. Мозг как саморазвивающаяся система 3. Этиология и патогенез заболевайний нервной системы

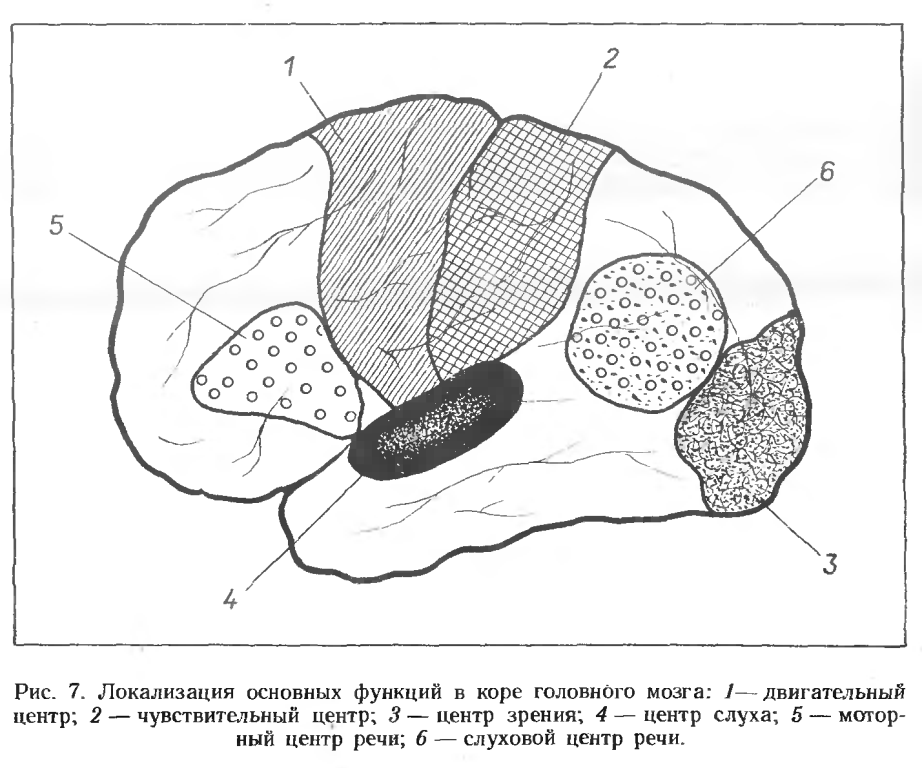

- •2. Анатомия и физиология больших полушарий головного мозга

- •3. Менингиты, Энцефалиты и полиомиелит. Причины возникновения, клиническая характеристика, последствия

2. Анатомия и физиология больших полушарий головного мозга

Большие полушария головного мозга представляют собой самый массивный отдел головного мозга, Оки покрывают мозжечок и ствол мозга. Большие полушария составляют почти 80% от общей массы мозга. Большие полушария головного мозга разделены по средней линии глубокой вертикальной целью на правое и левое полушария. B глубине средней части оба полyшария соединены между собой большой спайкой -мозолистым телом. В каждом полушарии выделяют доли: лобную, теменную, височную, затылочную и островок. Доли мозговых полушарий отделяются одна от другой глубокими бороздами. Наиболее важными являются три глубокие борозды: центральная, отделяющая лобнyю долю от теменной; боковая, отделяющая височную долю от теменнои, и теменно-затылочная, отделяющая теменную долю от затылочной, на внутренней поверхности полушария. Каждое полушарие имеет верхнебоковую (выпуклую) , нижнюю и внутреннюю поверхность.

3. Менингиты, Энцефалиты и полиомиелит. Причины возникновения, клиническая характеристика, последствия

Менингит - воспаление мозговых оболочек. Причиной заболевания могут быть бактерии, грибки, простейшие, вирусы. Основным клиническим проявлением менингита является менингеальный синдром, к которому относятся головная боль, рвота, общая гиперестезия, специфическая поза больного и ряд других. Головная боль обычно носит разлитой характер и отмечается в любое время суток. Характерна поза больных менингитом: голова запрокинута назад, тyловище выгнуто, живот втянут, руки согнуты, прижаты к груди, ноги подтянуты к животу. Лечение менингитов в остром периоде должно начинаться как можно раньше и проводиться в стационаре.

Энцефалит - воспаление головного мозга. Под этим названием объединяют группу заболеваний, вызываемых различными возбудителями. B развитии этих заболеваний важную роль играет изменение иммунологической реактивности организма. При всех формах энцефалитов в остром периоде наступают воспалитeльные изменения мозга. Эти изменения выражаются в виде отека, повышенного кровенаполнения сосудов, мелкоточечных кровоизлияний, разрушения нервных клеток и их отростков. B последующем в измененной ткани мозга могут формироваться стойкие нарушения в виде разрастания элементов соединительной ткани, образования полостей, рубцов, кист (киста воспалительная полость, ограниченная оболочкой и заполненная жидкостью) , спаек. Одним из частых последствий энцефалитов является судорожный синдром. Повторяющиеся судороги, как правило, приводят к нарушениям интеллекта. у больных снижаются память, внимание, способность к обучению. Они становятся pаздражительными, мелочными, агрессивными, вязкими. Это нередко затрудняет контакты больного c окружающими.

БИЛЕТ №15 1. Значение пирамидной и экстрапирамидной систем. Их особенности 2. Доли и поля коры головного мозга, их значение 3. Органические и функциональные расстройтва; их происхождение, проявления и различия

БИЛЕТ №16 1. Центральная и периферическая нервные системы. Их строение и особенности 2. Понятие о первичных, вторичных и третичных полях, их значение 3. Клиника детского церебрального паралича; причины возникновения, локализация поражения нервной системы

Детские церебральные параличи это группа патологических синдромов, возникающих вследствие внутриутробных, родовых или послеродовых поражений мозга и проявляющихся в форме двигательных, речевых и психических нарушении. Причиной развития детских церебральных параличей бывают различные факторы. К первой группе этих факторов следует от нести инфекционные заболевания матери во время беременности (краснуха, цитомегалия, токсоплазмоз, грипп и др.) , сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения, токсикозы беременности, иммунологическую несовместимость крови матери и плода, перенесенные во время беременности психические и физические травмы, асфиксию, внутриутробную травму. Ко второй группе следует отнести церебральные параличи вслед-ствие менингита, энцефалита, менингоэнцефалита, черепно-мозговых травм.

БИЛЕТ №17 1. Строение спинного мозга; белое и серое вещество мозга. Понятие о мотонейроне

Спинной мозг делится на шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый отделы. Каждый из этих отделов делится на сегменты по числу выходящих пар корешков спинномозговых нервов. Сегмент - это отрезок спинного мозга, дающий начало одной паре нервов. Шейный отдел имеет восемь сегментов, грудной - двенадцать, поясничный пять, крестцовый - пять, копчиковый один-два. На поперечном разрезе спинного мозга центрально расположено серое вещество. Оно имеет форму бабочки c расправленными крыльями или буквы «Н» . B сером веществе различают передние и задние рога спинного мозга. B центре серого вещества находится узкий центральный канал. Расположенная впереди от центрального канала перемычка серого вещёства называется передней серой спайкой; расположенная кзади задней серой спайкой. Белое вещество спинного мозга разделяют на несколько отделов. Между передними рогами спинного мозга и центрально-расположенной передней срединнои щелью находятся так называемые передние канатики спинного мозга. Между передними и задними рогами спинного мозга находятся боковые канатики. Между задними рогами и расположенной по задней поверхности спинного мозга задней срединной бороздой находятся задние канатики спинного мозга. В канатиках спинного мозга располагаются нервные проводники.

Мотонейрон— крупная нервная клетка в передних рогах спинного мозга. Мотонейроны обеспечивают моторную координацию и поддержание мышечного тонуса.

2. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. Симметрия и асимметрия мозга 3. Степени выраженности детского церебрального паралича. Классификация функциональной недостаточности

БИЛЕТ №18 1. Оболочки головного и спинного мозга, желудочковая система, цереброспинальная жидкость: их значение. Гематоэнцефалический барьер 2. Основные законы деятельности нервной системы 3. Понятие о минимальной мозговой дисфункции (ММД). Синдром дефицита внимания с гиперактивностью

Минимальная мозговая дисфункция (ММД) сборная группа различных по причине, механизмам развития и клиническим про- явлениям патологических состоянии.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности —неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудностиконцентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

БИЛЕТ №19 1. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. Симметрия и асимметрия мозга 2. Основные физиологические процессы в нервной системе 3. Микроцефалия и гидроцефалия как последствие перенесённой нейроинфекции

Гидроцефалия -- прогрессирующее увеличение размеров головы вследствие избыточного скопления спинномозговой жидкости в полости черепа. Причиной гидроцефалии могут быть врожденные пороки раз- вития ликворнои системы: воспалительные процессы в мозговых оболочках, опухоли мозга, сдавливающие ликворные пути или прорастающие в желудочковую систему мозга. Постоянным клиническим признаком гидроцефалии является прогрессирующее увеличение размеров головы.

Микроцефалия относится к тяжелым порокам развития головного мозга. она характеризуется уменьшением размеров черепа и мозга, нарушением двигательных функций, судорожным синдромом и выраженной задержкой психического развития. Микроцефалия может встречаться как самостоятельный синдром (генетическая и приобретенные формы) и как симптом при хромосомных болезнях и некоторых нарушениях обмена веществ. Она может быть обусловлена воздействием на развивающийся мозг различных неблагоприятных факторов: гипоксия, инфекции, интоксикации, нарушения витаминного баланса. При исследовании мозга страдавших микроцефалией больных прежде всего отмечают значительное уменьшение массы мозга, недоразвитие коры больших полушарий (особенно лобных долей) , сглаженность борозд и извилин, расширение желудочков мозга.

БИЛЕТ №20 1. Основные законы деятельности нервной системы

2. Высшие корковые функции; формирование гнозиса, праксиса, речи 3. Сосудистая вегетативная дистония; проявления. Методы исследования

БИЛЕТ №21 1. Основные физиологические процессы в нервной системе 2. Сознание, бодрствование, сон. Фазы торможения, объяснение их с физиологических позиций 3. Эпилепсия и эпилептические синдромы

Эпилепсия - хроническое прогрессирующее заболевание мозга, проявляющееся периодическими приступами судорог, нарушением сознания, нарастающими изменениями в эмоционально-психической сфере.

B основе судорог лежат структурные и функциональные изменения в центральной нервной системе, обусловливающие чрезмерный разряд нервных клеток. Изменения биоэлектрическoй активности мозга в межприступный период также проходят определенный цикл. Перец приступом судорожная готовность мозга особенно велика. B этот период судорог" могут провоцировать даже незначительные внешние воздеиствия. После приступа возбудимость нервной системы становится низкой, но затем она постепенно повышается. Это снова ведет к своеобразному «сбросу» биоэлектрической активности, реализующемуся в судорожный припадок. После судорог начинается новый цикл c постепенным снижением порога судорожной готовности и очередным приступом. Такая динамика биоэлектрических процессов мозга у больных эпилепсией лежит в основе периодичности судорог.

БИЛЕТ №22 1. Характеристика центрального и периферического паралича (пареза) 2. Типы высшей нервной деятельности; их значение для психоневрологии и дефектологии 3. Первая помощь при большом генерализованном тонико-клоническом припадке

БИЛЕТ №23 1.Понятие «монопарез», «гемипарез», «парапарез», «тетрапарез»; их значение для диагностики 2. Особенности психомоторного развития детей первых лет жизни 3. Опухоли головного мозга

Опухоли головного мозга наблюдаются в любом возрасте. У детей они встречаются несколько реже, чем y взрослых. Опухоли по своему характеру могут быть добpокачественными и злокачественными. Они располагаются в самых различных отделах головного мозга. Рост опухоли внутри замкнутого пространства u черепа сопровождается нарушением циркуляции спинномозговой жидкости, сдавлением и отеком мозга, нарушением обмена веществ. Это приводит к гибели нервных клеток и нарушению жизненно важных функций. Опухoли лобной доли проявляются нарушением поведения.Опухоли передней центральной извилины проявляются очаговыми судорожными припадками без потери сознания, спастическими монопарезами или гемипарезами. При опухолях височной доли рано появляются симптомы повышения внутричерепного давления. Опухоли теменной дали могут проявляться в форме локальных нарушений чувствительности, a также расстройств ее сложных видов. При опухолях затылочнoй доли ведуiними являются зритель-ные расстройства в виде выпадения полек зрения, неузнавания предметов при сохранном зрении (зрительная агнозия), искажения формы предмётов, зрительные галлюцинации.

БИЛЕТ №24 1. Органические и функциональные расстройства; их происхождение, проявления и различия 2. Особенности речевого развития детей первых лет жизни 3. Травмы головного и спинного мозга

БИЛЕТ №25 1. Характеристика гиперкинезов; причины возникновения 2.Понятие о дизартрии. Бульбарная и псевдобульбарная дизартрия; их различия. Другие виды дизартрий. Локализация поражения 3. Травмы головного и спинного мозга

БИЛЕТ №26 1. Характеристика бульбарного и псевдобульбарного паралича; их особенности и различия. Локализация поражения 2. Особенности артикуляции, фонации и дыхания при псевдобульбарной дизартрии. Причины назализации. Объяснение этих состояний 3. Энцефалопатия у детей