- •7. Самосознание. Структура самосознания и его основные компоненты.

- •Тема 4. Обучение и развитие

- •4.1. Суть проблемы соотношения обучения и развития

- •4.1.1. Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии

- •4.1.2. Основные ориентации человекознания

- •4.2. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития

- •4.2.1. Первая теория: между обучением и развитием отсутствует связь

- •4.2.2. Вторая теория: обучение и развитие - тождественные процессы

- •4.2.3. Третья теория: между обучением и развитием существует тесная связь

- •4.2.4. Основные направления разработки проблемы обучения и развития

- •4.3. Концепция зоны ближайшего развития (л.С. Выготский)

- •4.3.1. Понятие "зона ближайшего развития"

- •4.3.2. Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и уровни

- •4.3.3. Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития

- •4.4. Обучаемость как способность к обучению

- •4.4.1. Понимание обучаемости

- •4.4.2. Показатели обучаемости

- •Словарь терминов

- •Вопросы для самопроверки

- •Список литературы

- •29. Психоанализ как психологическая теория личности. Структура личности по з. Фрейду. Структура личности по 3.Фрейду

- •Бихевиоризм и развитие личности

- •Бихевиоризм. История становления и основные направления

- •[Править]Классификация социального взаимодействия

4.3.2. Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и уровни

А

.К.

Маркова выделила

основные "пласты" развития и их

показатели в соответствии с уровнями

психического развития (Маркова

А.К., 1992; аннотация).

Среди основных "пластов" уровня

актуального развития она выделила

обученность, развитость и воспитанность,

а в зоне ближайшего развития - обучаемость,

развиваемость, воспитуемость (см.

рис. 5).

Обученность. Прежде

всего надо выявить наличный уровень

того, что уже сложилось в опыте ребенка,

что явилось результатом всего

предшествующего обучения (систематического

и стихийного, воздействий на ребенка

учителей, родителей, сверстников) и на

что можно опереться в дальнейшей работе.

Каждый учащийся владеет определенным

запасом знаний и тем или иным уровнем

умения учиться. Это принято называть

обученностью. Ведь учение направлено

на переход ученика из состояния

необученности в состояние

обученности. Обученность -

это, с одной стороны, результат прошлого

опыта, а с другой - цель предстоящего

обучения. Степень

обученности зависит от степени реализации

цели обучения. Поэтому задача обучения

- создать условия реализации обучаемости

и перехода ребенка к новому уровню

обученности.

.К.

Маркова выделила

основные "пласты" развития и их

показатели в соответствии с уровнями

психического развития (Маркова

А.К., 1992; аннотация).

Среди основных "пластов" уровня

актуального развития она выделила

обученность, развитость и воспитанность,

а в зоне ближайшего развития - обучаемость,

развиваемость, воспитуемость (см.

рис. 5).

Обученность. Прежде

всего надо выявить наличный уровень

того, что уже сложилось в опыте ребенка,

что явилось результатом всего

предшествующего обучения (систематического

и стихийного, воздействий на ребенка

учителей, родителей, сверстников) и на

что можно опереться в дальнейшей работе.

Каждый учащийся владеет определенным

запасом знаний и тем или иным уровнем

умения учиться. Это принято называть

обученностью. Ведь учение направлено

на переход ученика из состояния

необученности в состояние

обученности. Обученность -

это, с одной стороны, результат прошлого

опыта, а с другой - цель предстоящего

обучения. Степень

обученности зависит от степени реализации

цели обучения. Поэтому задача обучения

- создать условия реализации обучаемости

и перехода ребенка к новому уровню

обученности.

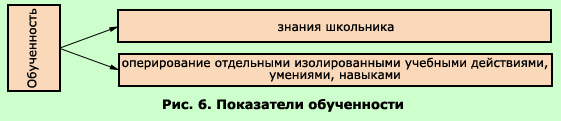

Обученность включает:

наличный, имеющийся к сегодняшнему дню, запас знаний;

сложившиеся учебные действия, умения и навыки, фрагменты умения учиться (см. рис. 6).

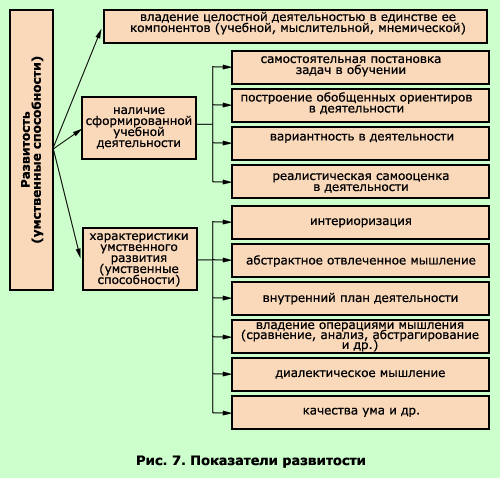

Знания очень неоднородны, они имеют разную психологическую значимость. Можно различить виды знаний, этапы и уровни их усвоения. Виды знаний: знания о фактах, понятия и термины, законы и теории, знания о способах деятельности и методах познания. Очевидно, что более весомыми для умственного развития являются законы и теории, знания о деятельности, хотя знания о фактах подготавливают сдвиги в развитии (http://www.socspb.ru/edu/spetialist/publication/doc4721/print.phtml; Дормидонова Т.И. Диагностика обученности). Развитость. Каждый учащийся к сегодняшнему моменту имеет тот или иной уровень развития (развитость). Это актуальный уровень развития, не совпадающий с обученностью. Б.Г. Ананьев писал: "В процессе определенного вида деятельности создаются не только определенный аппарат действий, знаний и навыков, но и потенциал развития человека. Эта характеристика человеческого развития в виде обучаемости, воспитуемости, способностей к развитию имеет для педагогики не меньшее значение, чем обученность, воспитанность, образованность человека в определенный момент воспитания" (Ананьев Б.Г., 1980. Т. 2. С. 18). У обучающегося может быть высокий уровень развития (у него хорошие способности), но низкая обученность; и, напротив, у ребенка может быть низкий уровень развития, не очень хорошие способности, но он натренирован, обучен. Развитость - это совокупность характеристик развития. Развитость - это действование в уме, действование с абстрактными отношениями, познавательная инициатива и т. д (http://dubinsky.nm.ru/pub/00x2/00x2.htm; Дубинский А.Г. Интеллект: определение понятия (тезисы)). Далее переходим к диагностике собственно умственного развития. Ни знания, ни учебная деятельность не являются самоцелью обучения. Конечной целью является вклад в умственное развитие, качественные позитивные сдвиги в нем. Поэтому определение развитости у школьника включает:

характеристики абстрактного отвлеченного мышления;

оперирование ключевыми понятиями, принципами, законами в данном учебном предмете;

познавательную инициативу как выход за пределы заданного;

самостоятельное обнаружение новых закономерностей и скрытых возможностей задачи (продуктивное мышление, креативность);

рефлексию как осознанность деятельности;

произвольность и преднамеренную организацию познавательной деятельности (см. рис. 7).

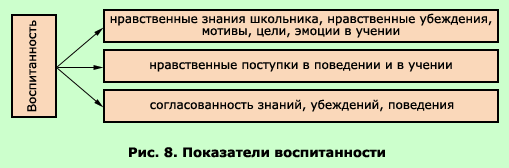

Выявление этих параметров приближает нас к проникновению в сущность умственного развития. Соотношение различных показателей умственного развития нуждается в дальнейшем изучении. Воспитанность. В каждый данный момент учащийся находится на определенном уровне личностного развития (безусловно, связанного с умственным). Называется это воспитанностью. Важный шаг в определении развития школьников - выявление личностных характеристик ученика в процессе обучения. Умственное развитие нельзя отрывать от личностного, от воспитанности школьника. Воспитанность не может быть сведена к внешним правилам этикета поведения (пропустил старшего в дверь, первым поздоровался со старшим). Воспитанность - это и не сумма, конгломерат многих качеств ученика (от искренности до интернационализма).

Стержнем воспитанности, по мнению А.К. Марковой, является согласованность трех компонентов:

нравственных знаний (знаний об отношении к труду, обществу, к другому человеку, к самому себе);

нравственных убеждений и мотивов, целей, отношений, смыслов - то, что из нравственных знаний принято учеником для себя как эталон;

нравственных поступков и нравственного поведения в учении (см. рис. 8).

Поэтому психологическими показателями воспитанности являются:

широкий запас нравственных знаний, усваиваемых на осознанном уровне;

понимание окружающих;

нравственные убеждения;

мотивы и цели, проявляющиеся в интересе к различным способам деятельности, в добровольном выполнении необязательных учебных заданий, в "сильном" целеполагании - доведении до конца монотонной деятельности, помехоустойчивости, отсутствии разрушения учебной деятельности в случае затруднений, ошибок; реальные повторяющиеся нравственные поступки школьника в учении.

Вместе с тем каждому этапу жизни ребенка соответствует и определенная зона его потенциальных возможностей, перспективы, зона ближайшего развития (Л.С. Выготский). Б.Г. Ананьев, отмечая, что обучение в начальной школе может не приводить к развитию, писал: "Прогресс обученности детей непосредственно не влечет за собой роста обучаемости" (Ананьев Б.Г., 1962. С. 24).