- •Содержание

- •Предисловие:

- •Методический блок

- •Формирование научно-географической картины мира

- •Темы рефератов, самостоятельной научной работы и «мозговых штурмов»

- •Как работать с пособием?

- •Краткий обзор основных литературных источников

- •Работы, изданные до распада ссср.

- •Переводная литература:

- •Работы новейшего етапа:

- •География в современном мире Лекция 1 место географии в системе знаний:

- •Основные понятия

- •1.2. О современной науке

- •1.3. Интеллектуальный капитал и индустрия знаний

- •2.2. Стили географического видения предмета исследования

- •2.3. Относительно структуры географической науки

- •2.4. Инвестиционно-технологические ресурсы географии

- •2.5. Место географии в территориальном менеджменте

- •2.6. Научный объект в отношении с натурным объектом и предметом исследования

- •2.7. Значение научного фундамента: понятийный аппарат и аксиоматика

- •2.8. Аналогия, подобие в географии

- •Лекция 3 субстанциальная основа географического познания

- •Основные понятия

- •3.2. Понятие субстанции

- •3.3. Инвариантность

- •3.4. Географическая форма движения материи

- •3.5. Место в географии «нового землеведения» как объединительной науки

- •Теория современной географии

- •Онтология: естественный10 объект географической науки

- •4.1. Основные понятия

- •Пространство и время – атрибуты и аргументы географической реальности

- •Свойства географического пространства

- •Географическое пространство как континуум

- •Дискретные формы географического пространства

- •Пространство географических объектов

- •Геосистемная (дискретно-континуальная) организация географического пространства

- •Основные понятия

- •Геосистемная теория

- •Пространственная организация геосистем

- •Самоорганизация геосистемы

- •Саморегуляция в геосистемах

- •Саморегуляция с отрицательной обратной связью

- •Динамическая саморегуляция

- •Пространственная иерархия геосистем

- •Различия геосистем разного пространственного уровня

- •Лекция 6 геосистемное время

- •6.1. Основные понятия

- •6.2. Отношение ко времени в естествознании

- •6.3. Временные отношения в геосистемах Внешнее и внутренне время геосистемы

- •Функциональное время геосистемы

- •6.4. Временнáя иерархия

- •Взаимосвязь пространства и времени

- •Лекция 7 ландшафтная структура земной поверхности

- •Основные понятия

- •7.2.Ландшафт как полиструктурная и гетерогенная природная система

- •Ландшафт как система

- •7.3.Морфологическая структура ландшафта: иерархия птк

- •7.4. Топология горизонтальной ландшафтной структуры

- •7.5.Нуклеарные системы. Хорионы и сфрагиды

- •7.6.Нуклеарные конфигурации в экономической географии

- •8.2. Общие принципы географического познания

- •8.3. Представления о географическом мире ведущих учёных

- •8.4. Составляющие познавательного процесса в географии

- •8.5. Территория в географических вѝдениях Земная поверхность в географической оболочке

- •8.6. Функциональный подход к территории

- •Лекция 9 геофизические и геохимические знания о ландшафте

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Геофизика ландшафта

- •9.3. Геохимический ландшафт

- •9.4. Типы элементарных геохимических ландшафтов (эгхл)

- •9.5. Парагенетические ландшафтные комплексы

- •9.6. Парадинамические ландшафтные системы

- •9.6. Позиционно-динамическая ландшафтная структура

- •Вопросы и задания:

- •Общая парадигма географии

- •Основные понятия

- •10.2. История вопроса

- •10.3. Хорологическая парадигма

- •10.4. Историко-генетическая парадигма

- •10.5. Систематическая парадигма

- •10.6. Системная парадигма

- •10.7. Модельная парадигма

- •10.8. Экологическая парадигма

- •10.9. Информационная парадигма

- •10.10.Интенциональная парадигма

- •10.11. Ноосферная парадигма

- •10.12. Обобщение: контуры современной общей парадигмы географии

- •Лекция 11 научные принципы методологии

- •11.1. Основные понятия

- •Научный аппарат исследования

- •Методология географических исследований

- •Географический метод

- •Традиционные методы

- •Методы прикладных исследований

- •Формы и этапы научного познания

- •10.6. Задачи, которые решают с гис

- •Что гис могут сделать для нас и за нас?

- •11.7. Интерпретации ландшафта по м.Д.Гродзинскому

- •11.8. Классические подходы к понятию «ландшафт»

- •11.9. Географическая информация с геосистемной точки зрения

- •11.10. Информационный и энерго-информационный подходы

- •Энерго-информационный подход

- •Познавательный процесс в географии

- •12.1. Основные понятия

- •12.2. Организация пространства, её анализ

- •12.3. Системный анализ

- •12.4. Синергетический подход к изучению геосистем

- •12.5. Нормативный путь познавательного процесса

- •Проблемы конструктивной географии

- •13.1. Основные понятия

- •13.2. Сущность конструктивной географии

- •13.3.Информационное регулирование состояний геосистем

- •Проблемы адаптивного управления гео- экосистемами

- •Модели управления климатом

- •Модели и методы экспериментальной метеорологии

- •13.6.Интегрированная модель социальной эколого-экономической системы (сеес) и.Е.Тимченко

- •Прогностические модели

- •13.6. Менеджмент территорий в конструктивной географии

- •Роль ландшафтных исследований в менеджменте территорий

- •Конструктивный анализ экологической сети

- •Виртуальные образы, модели и процессы

- •Модели географического объяснения: традиции и современность

Ландшафт как система

В 1960-1970-х годах в географии и экологии большую популярность приобрёл системный подход. Объекты своих исследований географы и экологи начали толковать как системы, находить системные свойства и описывать их в терминах системного подхода. Для немецкого, советского и восточноевропейского ландшафтоведения, а тем более – для ландшафтной экологии, восприятие системного подхода было достаточно органическим и легким. Надо сказать, что ландшафт всегда ассоциировался с системой (как опредёленным множеством элементов, связанных между собой и с внешней средой потоками вещества, энергии и информации). В нём выделяются свойства, которые в теории систем считаются главными атрибутами системы: структура, связь, иерархичность, динамическая устойчивость и др. Во многих определениях ландшафта, сформулированных задолго до внедрения системного подхода, слово "система" уже фигурировало (например, в упомянутой работе Л.Г.Раменского; в определении ландшафта Н.А.Солнцева (1949) : "ландшафт - это закономерно устроенная система более мелких территориальных комплексов". Выше перечисленные атрибуты давно были известны географам и успешно изучались ими.

Эти обстоятельства способствовали распространению точки зрения, что системное движение, которое охватило ландшафтоведение, есть не больше, как терминологическое переоформление давно известных положений: термин "ПТК" просто был заменен на "геосистему", "морфология" - на "структуру", "таксономический ряд ПТК" - на "иерархию" и тому подобное. Наряду с этим, системное движение привело к значительно более глубоким трансформациям взглядов на ландшафт. Самой существенной трансформацией традиционного понимания ландшафта было признание того, что он раскрывается не одной или двумя структурами (вертикальной и территориальной, или «латеральной), а многими. Ландшафт полиструктурен! В вертикальном разрезе ландшафт может быть представлен не только через сочетание и взаимодействие компонентов природы (подход традиционного советского ландшафтоведения), но и как композиция веществ, разных по фазовым состояниям, физическим и химическим свойствам, способам взаимодействия и т.п. Взаимодействия между компонентами и подсистемами ландшафта предопределяют разные процессы в ландшафте (засоление, самоочищение от загрязнений, продукционный и тому подобное). Вертикальную структуру ландшафта можно также представить как совокупность его относительно однородных слоёв (биогеогоризонтов или геогоризонтов), ка это принято в ландшафтно-геофизической школе Н. Беручашвили (1986).

Еще разнообразнее латеральные структуры ландшафта. Ландшафт раскрывается не только через его генетико-морфологическую структуру (школа Н.А.Солнцева в МГУ, а в Украине – школа К.И.Геренчука (ЛНУ), а через множество территориальных структур других типов. Это парагенетические ландшафтные комплексы (Ф.Н.Мильков, Г.И.Швебс); ландшафтные полосы и ярусы («стрии» по Г.П.Миллеру); парадинамические структуры бассейнов водотоков разных порядков, и тому подобное.

Следовательно, взгляд традиционного ландшафтоведения на то, что территориальная струк-тура ландшафта – единственная, заданная самой природой и представленная взаимодействием закономерно соединенных фаций, урочищ и местностей, уступил место полиструктурному представлению ландшафта (А.Ю. Ретеюм, В.Н. Солнцев (младший), В.С.Преображенский, Ю.Г.Пузаченко, В.А.Боков, М.Д.Гродзинский, Г.И .Швебс и др. Согласно ему, ландшафт является полиструктурным образованием - в нем может быть выделено столько структур, сколько есть в нем типов связей, поскольку именно связь и породжает структуру. Эти структуры нельзя ни соотнести одну к другой, т.е. интегрировать в одну сложную. Тем более, их нельзя игнорировать - разве что выбирать одну из них в зависимости от цели исследования. На этом основании, ландшафт признаётся "родовым понятием", которое охватывает как чисто природные, так и антропогенно-природные образования. Именно такое толкование ландшафта вошло в Госстандарт и в толковый словарь "Охрана ландшафтов" международного коллектива ландшафтоведов бывших социалистических стран (Охрана ландшафтов..., 1982). Родовое толкование ландшафта формулируется так: "Ландшафт - это территориальная система, которая состоит из природных, или природных и антропогенных компонентов, которые взаимодействуют между собой, а также комплексов низшего таксономического ранга" (Т.Д. Александрова, 1986, с. 79).

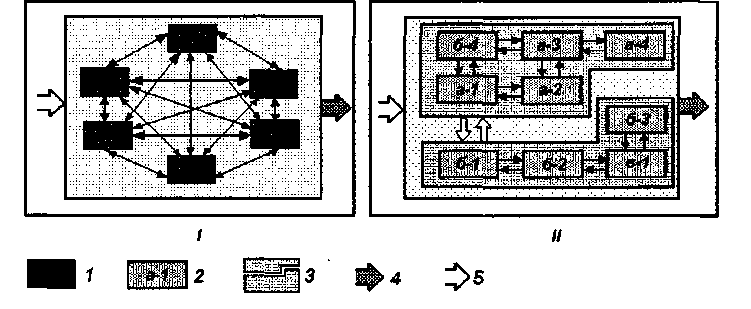

Р ис.

7.1. Две принципиальных модели ландшафта:

І – вертикальной структуры; II –

горизонтальной (территориальной,

латеральной) структуры (Преображенский

и др., 1988): 1 - компоненты; 2 - геосистемы

ранга "1»; - геосистемы ранга «2»; 4 -

связи со средой на "входе"; 5 - то

же, на "выходе".

ис.

7.1. Две принципиальных модели ландшафта:

І – вертикальной структуры; II –

горизонтальной (территориальной,

латеральной) структуры (Преображенский

и др., 1988): 1 - компоненты; 2 - геосистемы

ранга "1»; - геосистемы ранга «2»; 4 -

связи со средой на "входе"; 5 - то

же, на "выходе".

Пространство ландшафта. В самом общем понимании, пространство можно интерпретировать как совокупность связанных измерений. Однако,"измерение" толкуется широко – как характеристика, признак, особенность, черта, и, в общем случае, считает М.Д.Гродзинский, не требует оценивания его значения, степени, силы проявления и тому подобного.

Большинство интерпретаций ландшафта исходят из понимания пространства как физического двухмерного, или же трёхмерного (соответственно – как территории или как объёма). Причем физическое пространство интерпретируется еще ỳже - как привязанность к земной поверхности, а вовсе не таковое, что находится где угодно по отношению к ней. Для географических и многих других взглядов на ландшафт свойственна интерпретация физического пространства как территории. Она может задаваться по-разному (как таковая, что охватывается зрением; как таковая, что имеет однотипное происхождение; как таковая, что несёт следы одной культуры и тому подобные). Но во всех этих случаях территория интерпретируется как участок земной поверхности, заполненный определёнными элементами. Объёмность (трёхмерность) образа ландшафта в территориальных его интерпретациях создается тем, что его элементы имеют не только ширину и длину, но и высоту. Именно разновысотность элементов, расположенных в определённых местах территории, и создает объёмность ландшафта. Большинство его интерпретаций в живописи, эстетике, ландшафтной архитектуре и дизайне основываются именно на таком понимании трёхмерности . Оно свойственно также бытовым интерпретациям ландшафта.

Интерпретация физического пространства как объёма исходит из того, что ландшафт занимает не только территорию, а имеет еще и вертикальные пределы (нижний и верхний). Нам трудно согласиться с М.Д.Гродзинским в том, что "к общему пониманию пространства достаточно близкой является его математическая интерпретация, как многомерного пространства переменных", в котором любой ландшафт задаётся как его многомерная область в этом пространстве. Дальше он сам же справедливо отмечает, что многомерность ландшафта в таких интерпретациях достигается не числом осей (мерностью) пространства, в котором находится ландшафт, а числом элементов разных типов, из которых он состоит.

Имеется в виду то, что каждый из этих элементов описывается, по крайней мере, одной характеристикой. Следовательно, множество этих характеристик и задает многомерность ландшафта. Таким образом, степень реальности, "телесности" пространства и степень его локали зованности являются характеристиками, набор которых зависит от того, ради чего интерпретируется ландшафт. Связь между этими интерпретациями и их положение в поле ландшафтоведческого познания можно проиллюстрировать ординационной схемой, которая приведена М.Д.Гродзинским (показана в его монографии, т. 1 на рис. 1.7).

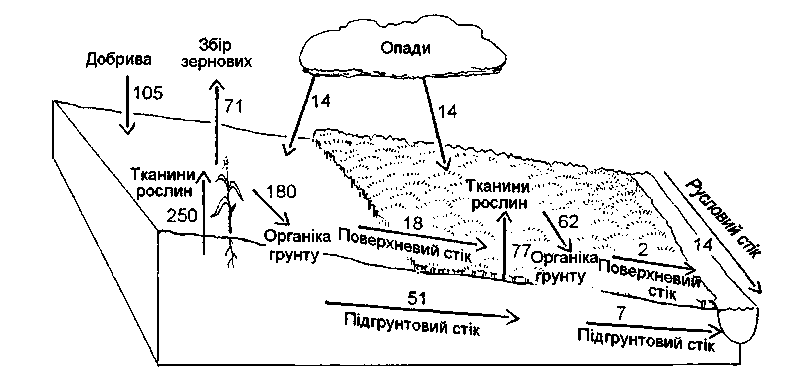

Рис. 8.5. Потоки азота (кг/а за год) в ландшафте Мериленда (по Рогтап, 1995) - пример представления многомерности: кроме трех геометрических измерений (объёма), есть направление движения (вектор), который задаётся двумя величинами), и величина потока.

Свойства ландшафта. Общими свойствами ландшафта как материального тела В.М.Пащенко считает позиционность, структурность (иерархичность), ритмичность-аритмичность, симметричность-дисимметричность, комплексность, системность и организованность. Дальше эти свойства реализуются через производные от них, такие как устойчивость, инвариантность, целостность, самоорганизация и другие (Пащенко, 1993). Выход за пределы материалистического понимания ландшафта, свойственного этому учёному, требует несколько иной палитры его свойств. Так, по мнению М.Д.Гродзинского, наиболее важными общими свойствами ландшафта являются: пространственность, динамическая упорядоченность, физиономичность. Другие свойства, такие как симметричность-дисимметрично сть, ритмичность-аритмичность, позиционность, системность, холистичность и другие, даже и такие всеобщие как устойчивость-изменчивость и континуально сть-дискретность он считает вториными, подчиняющимися первичным и производным от них.