- •Содержание

- •Предисловие:

- •Методический блок

- •Формирование научно-географической картины мира

- •Темы рефератов, самостоятельной научной работы и «мозговых штурмов»

- •Как работать с пособием?

- •Краткий обзор основных литературных источников

- •Работы, изданные до распада ссср.

- •Переводная литература:

- •Работы новейшего етапа:

- •География в современном мире Лекция 1 место географии в системе знаний:

- •Основные понятия

- •1.2. О современной науке

- •1.3. Интеллектуальный капитал и индустрия знаний

- •2.2. Стили географического видения предмета исследования

- •2.3. Относительно структуры географической науки

- •2.4. Инвестиционно-технологические ресурсы географии

- •2.5. Место географии в территориальном менеджменте

- •2.6. Научный объект в отношении с натурным объектом и предметом исследования

- •2.7. Значение научного фундамента: понятийный аппарат и аксиоматика

- •2.8. Аналогия, подобие в географии

- •Лекция 3 субстанциальная основа географического познания

- •Основные понятия

- •3.2. Понятие субстанции

- •3.3. Инвариантность

- •3.4. Географическая форма движения материи

- •3.5. Место в географии «нового землеведения» как объединительной науки

- •Теория современной географии

- •Онтология: естественный10 объект географической науки

- •4.1. Основные понятия

- •Пространство и время – атрибуты и аргументы географической реальности

- •Свойства географического пространства

- •Географическое пространство как континуум

- •Дискретные формы географического пространства

- •Пространство географических объектов

- •Геосистемная (дискретно-континуальная) организация географического пространства

- •Основные понятия

- •Геосистемная теория

- •Пространственная организация геосистем

- •Самоорганизация геосистемы

- •Саморегуляция в геосистемах

- •Саморегуляция с отрицательной обратной связью

- •Динамическая саморегуляция

- •Пространственная иерархия геосистем

- •Различия геосистем разного пространственного уровня

- •Лекция 6 геосистемное время

- •6.1. Основные понятия

- •6.2. Отношение ко времени в естествознании

- •6.3. Временные отношения в геосистемах Внешнее и внутренне время геосистемы

- •Функциональное время геосистемы

- •6.4. Временнáя иерархия

- •Взаимосвязь пространства и времени

- •Лекция 7 ландшафтная структура земной поверхности

- •Основные понятия

- •7.2.Ландшафт как полиструктурная и гетерогенная природная система

- •Ландшафт как система

- •7.3.Морфологическая структура ландшафта: иерархия птк

- •7.4. Топология горизонтальной ландшафтной структуры

- •7.5.Нуклеарные системы. Хорионы и сфрагиды

- •7.6.Нуклеарные конфигурации в экономической географии

- •8.2. Общие принципы географического познания

- •8.3. Представления о географическом мире ведущих учёных

- •8.4. Составляющие познавательного процесса в географии

- •8.5. Территория в географических вѝдениях Земная поверхность в географической оболочке

- •8.6. Функциональный подход к территории

- •Лекция 9 геофизические и геохимические знания о ландшафте

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Геофизика ландшафта

- •9.3. Геохимический ландшафт

- •9.4. Типы элементарных геохимических ландшафтов (эгхл)

- •9.5. Парагенетические ландшафтные комплексы

- •9.6. Парадинамические ландшафтные системы

- •9.6. Позиционно-динамическая ландшафтная структура

- •Вопросы и задания:

- •Общая парадигма географии

- •Основные понятия

- •10.2. История вопроса

- •10.3. Хорологическая парадигма

- •10.4. Историко-генетическая парадигма

- •10.5. Систематическая парадигма

- •10.6. Системная парадигма

- •10.7. Модельная парадигма

- •10.8. Экологическая парадигма

- •10.9. Информационная парадигма

- •10.10.Интенциональная парадигма

- •10.11. Ноосферная парадигма

- •10.12. Обобщение: контуры современной общей парадигмы географии

- •Лекция 11 научные принципы методологии

- •11.1. Основные понятия

- •Научный аппарат исследования

- •Методология географических исследований

- •Географический метод

- •Традиционные методы

- •Методы прикладных исследований

- •Формы и этапы научного познания

- •10.6. Задачи, которые решают с гис

- •Что гис могут сделать для нас и за нас?

- •11.7. Интерпретации ландшафта по м.Д.Гродзинскому

- •11.8. Классические подходы к понятию «ландшафт»

- •11.9. Географическая информация с геосистемной точки зрения

- •11.10. Информационный и энерго-информационный подходы

- •Энерго-информационный подход

- •Познавательный процесс в географии

- •12.1. Основные понятия

- •12.2. Организация пространства, её анализ

- •12.3. Системный анализ

- •12.4. Синергетический подход к изучению геосистем

- •12.5. Нормативный путь познавательного процесса

- •Проблемы конструктивной географии

- •13.1. Основные понятия

- •13.2. Сущность конструктивной географии

- •13.3.Информационное регулирование состояний геосистем

- •Проблемы адаптивного управления гео- экосистемами

- •Модели управления климатом

- •Модели и методы экспериментальной метеорологии

- •13.6.Интегрированная модель социальной эколого-экономической системы (сеес) и.Е.Тимченко

- •Прогностические модели

- •13.6. Менеджмент территорий в конструктивной географии

- •Роль ландшафтных исследований в менеджменте территорий

- •Конструктивный анализ экологической сети

- •Виртуальные образы, модели и процессы

- •Модели географического объяснения: традиции и современность

3.4. Географическая форма движения материи

Эта тема – наличия формы материи, соответствующей предмету географии – принадлежат к исконным фундаментальным проблемам, как и в любой науке. Мысль о её существовании принадлежит А. А. Григорьеву (1932). Он считал географической формой движения материи диалектическое единство взаимосвязанных и переходящих друг в друга климатического, гидрологического и геоморфологического процессов. Григорьев считал её способом существования географической оболочки как особой материальной системы (которая первоначально лишена жизни). По его мнению, географическая форма движения материи представляет собой способ существования географической оболочки. В дальнейшем к ним подключается и биологическая форма движения материи.

В последующем, рассматривая формы движения материи по Энгельсу, академик Б.М. Кедров показал, что на уровне химической формы движения материи происходит дивергенция и неорганическая химия порождает геологическую форму движения материи, а органическая химия порождает биологическую форму движения материи. Таким образом, по Кедрову, классификация форм движения материи становится нелинейной, но более адекватно отражающей соотношение форм движения материи в природе.

Как же география (в лице А.Григорьева) пришла к установлению географической формы движения материи? Александр фон Гумбольдт, признанный основатель новейшей географии и фундатор землеведения, писал, характеризуя статус географии в знаменитом фундаментальном труде "Космос" в середине ХИ Х века: "Для разумного созерцания природа есть единство во множестве, соединение разнообразного по форме и составу, есть понятие о совокуп-ности естественных представлен и естественных сил, как о живом целом". И дальше: "Последняя цель физического землеописания есть познание единства во множестве, исследование общих законов и внутренней связи теллурических явлений". Следовательно, Гум-больдт считал географию именно интегратором знания о теллурических(то есть земных) явлениях физического мира. Именно отсюда название его труда "Космос": в древнегреческом языке это означало порядок, соразмерность.

Во времена Гумбольдта география была лишь физической. Экономическая география родилась из статистики и в значительной степени осталась такой и натепер - как пространственная статистика, которую в определенной степени "привязывают" к физико-географической субстанции материального мира .

Интересно, что даже Николай Васильевич Гоголь внес определенную лепту в такое понимание географии. Он оставил за собой один-единственный труд географического устремления "Мысли о географии", в котором отметил, в частности, следующее: "В курсе географии должны ниспослать от себя дань и естественная история, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается к миру, чтобы мир составил одну яркую, живописную поэму". Собственно, ради этой "одной яркой, живописной поэмы" существует интегративний географический подход. Однако, здесь видна и оборотная сторона медали. Из-за того, что география, которая, известно каждому, стоит на трех китах познания, находясь в природоведении, экономике и социологии одновременно, с её отнесением к определенной субстанции дело обстоит наиболее сложно. Интегративность всегда имеет два негативных побочных свойства, которые могут быть изъянами, если слишком вульгаризируются:

- ущемление интересов конкретных наук, которые интегрируются, потому что достаточно трудно рассматривать отношения между чем-нибудь, никак не проникая в его сущность, следовательно, не вникая в соответствующую кокретную область знания;

- неглубокого владения предметными областями и особенно – методами, потому что география вынуждена сочетать достаточно отличные методы природоведения (физики, химии, биологии), экономики (региональная экономика, экономическая статистика; экономическая кибернетика) и социологии(етноге-нетика; прикладная социология). К тому же, все три научных направления по-разному определяют и используют эксперимент - питательную базу познания.

В течение десятков лет несколько поколений географов бьются над вопросом об основаниях единства географии. Представители каждой из наук, которые интегрируются географией, имеют, очевидно, реальную возможность большего углубления в свой конкретный срез знания, чем наука, которая интегрирует их. Об этом неоднократно говорили и писали классику методологии географии и наук о Земле в целом. Еще классик российской географии В.В. Докучаев показал, что главное в географии – это изучение общности между явлениями, раскрытие подобия между разными их группами, классификация этой общности и разработка её типологии, то есть научное упорядочение знания. Этот подход согласуется с современной системной идеологией, которая предусматривает возможность поиска общей основы при изучении разнородных явлений и образований.

В научном упорядочении знания переплетаются достаточно разные вещи - и сущностные, субстанционные, и вторичные - атрибутивные.

Рассмотрим сжато проблему сущности географи. Поскольку науки, которые образуют ядро системы, если последние сформировались как дифференцированные системы, обычно владеют в своей системе наиболее сформированным теоретическим базисом (и землеведение этим характеризуется в наивысшей мере среди географических наук). Поэтому они интегрируются с методологией теснее, чем любая другая наука из этой системы. Именно по этой причине теоретическая география в значительной степени основывается на парадигмах и методологии общего землеведения. Из этого следует, что землеведение как теоретическая география мыслимо только как метанаука, своеобразная философия географии, которая изучает особенную – географическую форму движения материи . В этом отношении, наиболее известным и приемлемым доныне есть классическое суждение, поданное основателем современного отечественного землеведения С.В.Калесником: "Бесспорным критерием самостоятельности служит наличие у науки собственного объекта исследования, качественно отличного от объектов других наук. Наука тогда самостоятельна, когда она изучает то, что не изучают другие науки. Иными словами, каждая наука, претендующая на самостоятельность, должна изучать отдельную форму материи или ряд связанных между собой и переходящих одну в другую форм движения", - писал он в середине ХХ века в первом издании учебника "Основы общего землеведения".

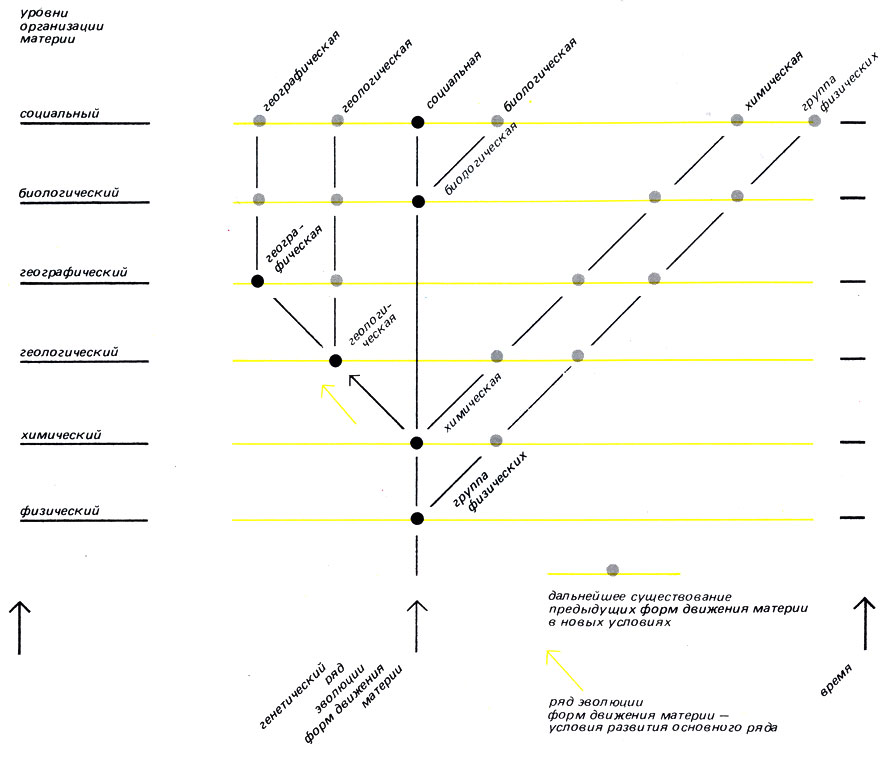

Были крайние попытки предоставить географии статус науки исключительно о географической форме движения материи (рядом с механической, физической, химической, биологической, социальной, выделенные Енгельсом). Автор этого подхода философ-географ В. С. Лямин предложил достаточно оригинальную модель, из которой вытекает, что геологическая и географическая формы движения материи образуют некое ответвление (рис.1.1), фуркацию, чем нарушают линейный характер представлений Ф.Энгельса. Географическая форма движения материи - Наверное, с Ляминым можно согласиться: ведь другие формы движения материи также саморазвиваются, однако, не переходя при этом в высшую форму. Определение места географии в классификации наук является не только теоретическим обоснованием её удельного веса в соотношении с другими науками, но и помогает понять принципы её внутреннего деления. Так, в содержание географии должны входить (и входят) дисциплины, не только непосредственно изучающие географическую форму движения материи и её стороны (физическая география, гидрология, океанология, климатология), но и лежащие на стыке географии с другими науками: биогеография и география почв - на границе с биологией, геоморфология - на стыке с геологией, экономическая и социальная география - на стыке с общественными науками. Кроме того, ландшафтоведение, страноведение являются своеобразным синтезом этих географических знаний. Можно утверждать, таким образом, что структура географии является отражением структуры географической формы движения материи и её связей с другими формами движения (рис. 3.2).

Рис. 3.2.Соотношение уровней организации

и форм движения материи

Рис. 3.2.Соотношение уровней организации

и форм движения материи

В современной науке принято говорить о механической, физической и т. п. картинах мира. Можно отметить, что географическая картина мира была в начале представлений человека об устройстве окружающей его природы, конечно, в соответствии с уровнем первоначальных знаний человека. В основе его представлений лежали не механические, не физические принципы, или законы, а географические представления об Ойкумене.

С концепцией географической формы движения материи и определением места географии в классификации наук географы получают важнейшие методологические принципы решения таких важных вопросов, как анализ внутренней структуры географии, единство физической и экономической географии, изучение соотношения законов географии и пограничных с ней наук, соотношение методов исследования в географии.

Географические знания с самого своего зарождения были связаны с мировоззрением, философией. Более чем какая-либо другая наука, география оказывала и оказывает воздействие на формирование философских и социологических взглядов. Уже первый древнегреческий философ-материалист Фалес Милетский (конец VII - первая половина VI в. до н. э.) создал свою картину мира на основе географических представлений, полученных во время торговых поездок и путешествий. Изрезанное заливами побережье Греции, большое количество островов в Эгейском море навевали представление о том, что все в мире есть вода. Она первовещество, из которого рождаются все предметы материального мира. Даже сама Земля подобна диску, который плавает, окруженный со всех сторон океаном.

В 40-50-е годы ХХ ст. в СССР были попытки ввести, в качестве генерального задания физико-географического исследования, учение о едином (то есть интегральном) физико-географическом процессе, которое было разработано академиком А. А. Григорьевым в 3 0 - 4 0 - х гг. ХХ века. С нашей точки зрения, которая вряд ли разделяется в настоящее время большинством географов в странах бывшего СССР (а в мире она вообще не известна), это был бы заметный шаг в сторону фундаментализации географии.

Возможны два пути географического анализа, которые действительно имеют место к нынешнему времени:

- феноменологический, то есть от целостного восприятия и отображения реального явления, события или процесса, который теперь, по нашему мнению, является ядром землеведения, и

- аналитический, заимствуемый в географию из методологии точных наук.

Феноменология, отцом которой является германский философ Э. Гуссерль, считает, что мир воспринимается через впечатления о явлениях и событиях, которые формируются в сознании наблюдателя. «Вместо предметов, ценностей, целей, вспомогательных средств, мы рассматриваем тот субъективный опыт, в котором они "являются". Эти "явления" суть феномены, которые по своей природе должны быть "сознанием –о (чем-то)" их объектов, независимо от того, реальны ли сами объекты или нет. Обыденный язык схватывает эту относительность в оборотах: я думал о чем-то, я испугался чего-то и т.д. Феноменологическая психология получает свое именование от "феноменов", с психологическим аспектом которых она имеет дело; слово "интенциональный" заимствовано у схоластики, чтобы обозначить существенно соотносительный характер феноменов. Всякое сознание "ин-тенционально". Таким образом, феноменология строит образы, формируемые сознанием (поэтому Гуссерль вводит понятие «феноменологической психологии». Этим самым, объект переходит из сферы естествознания в познавательную сферу психоанализа.

Если прочитать книгу А.Гумбольдта «Картины природы», или ознакомиться с трудами великих путешественников, то мы обратим внимание на то, что, действительно, во всех этих случаях определенный объект или процесс не исследуется по правилам, принятым в «чистом» естествознании, а передается явление – как то, что формирует наблюдение, осмысливание определенного исследователя-наблюдателя – и тогда прав Гуссерль. Отметим, что совсем недавно известный украинский географ А.Г.Топчиев предложил интенциональную парадигму географии.

Но в географии все чаще наблюдаются попытки, вопреки отмеченной тенденции охватить явление действительности как целое, холистически, внедрить аналитический метод в физическом и даже математическом понимании. Он присущ экспериментальной физике, химии и биологии, и идёт, как правило, следующим путём:

- вычленение части реальности в качестве натурного объекта,

- препарирование явления и формирования на этой основе определённого исследовательского объекта, а затем и предмета;

- исследование модели объекта (исследовательский объект);

- доказательство подобия модели и объекта на основе методов аналогии;

- доказательство и верификация результата (проверка истинности);

- выявление и формулирование (в терминах науки) законов природы или её закономерностей (например, стохастических соотношений, корреляций);

-распространение результатов исследования (законов и закономерностей) на реальные объекты в качестве их атрибутов.

Так строятся исследования в тех географических дисциплинах, которые уже стали на этот, аналитический, путь. Вновь приведу, в качестве образца такого подхода, фундаментальный труд академика В.В.Шулейкина «Физика моря», где каждый из объектов сначала описывается феноменологически (как явление), а затем препарируется аналитически примерно по приведённой схеме. Примерно так же поступают в экспериментальной геоморфологии и гидрологии, экспериментальной метеорологии и тому подобных науках географического цикла.

Таким образом, некоторые географы аналитического толка имеют и опыт, и результаты, напоминающие доказательность законов физики, химии или биологии. В то же время, эти шаги в процессуальную сторону на сближение с соответствующими направлениями точных наук пока не восприняты физической географией в целом. В силу этого, комплексная физическая география, по существу, осталась в традиционной "экологической нише" ретроспективного описания видимого (предполагаемого) проявления структур и их результатов, оставив процессуальную часть перечисленным выше и другим наукам. В лучшем случае, были созданы пограничные науки: геофизику, геохимию, биогеографию.

К чему это привело? К тому, что физическая география, не исследуя процессы специально, потеряла возможность анализировать тенденции и строить прогнозы. Отдельные работы в этом направлении, которые принадлежат пэру наиболее прогрессивных физико-географов (Д. Л. Арманд, Т. В. Звонкова, Ю. Г. Симонов и другие) не создали "критическую массу" сторонников такого направления. Поэтому даже стационарные исследования, которые развивались в 70-90-х гг. ХХ ст., велись все под теми же флагами отраслевых и гибридных наук.

В связи с изложенным, существенной в этой связи является проблема качественного характера взаимоотношений науки как определённой целостной системы и её составных частей. Мыслимо ли, что какая-то часть какой-либо науки сама также является самостоятельной наукой? Научным языком, этот вопрос звучит так: действительно ли самостоятельная наука может вступать с другими науками не только в координационные связи, но и образовывать субординацию? Самостоятельность любой отдельно взятой науки нельзя абсолютизировать, т.к. отдельно взятая наука не может быть самостоятельной вообще, а лишь по отношению к другим наукам того же порядка.