- •Свойства бесконечно малых функций

- •Связь между бесконечно большой и бесконечно малой функциями

- •Односторонние пределы

- •Общее уравнение плоскости

- •Уравнение плоскости в отрезках

- •Определение производной функции через предел

- •3.1.3. Дифференциал функции

- •Сравнение бесконечно малых функций

- •Первый замечательный предел

- •Определение

- •Обозначения

- •Уравнение линии

- •Общее уравнение прямой линии на плоскости

- •Уравнение прямой линии, проходящей через заданную точку перпендикулярно заданному направлению

- •Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки

- •Уравнение прямой линии в отрезках на осях

- •Уравнение прямой линии с угловым коэффициентом

- •Связь между декартовыми и полярными координатами

- •Пример решения неоднородной слау

Определение

Число

![]() называется

пределом

числовой последовательности

называется

пределом

числовой последовательности

![]() ,

если последовательность

,

если последовательность

![]() является

бесконечно малой, т. е. все её элементы,

начиная с некоторого, по модулю меньше

любого заранее взятого положительного

числа.

является

бесконечно малой, т. е. все её элементы,

начиная с некоторого, по модулю меньше

любого заранее взятого положительного

числа.

![]()

В случае,

если у числовой последовательности

существует предел в виде вещественного

числа

![]() ,

её называют сходящейся

к этому числу. В противном случае,

последовательность называют расходящейся.

Если к тому же она неограниченна, то её

предел полагают равным бесконечности.

,

её называют сходящейся

к этому числу. В противном случае,

последовательность называют расходящейся.

Если к тому же она неограниченна, то её

предел полагают равным бесконечности.

![]()

Кроме того, если все элементы неограниченной последовательности, начиная с некоторого номера, имеют положительный знак, то говорят, что предел такой последовательности равен плюс бесконечности.

![]()

Если же элементы неограниченной последовательности, начиная с некоторого номера, имеют отрицательный знак, то говорят, что предел такой последовательности равен минус бесконечности.

![]()

Частичный предел последовательности — это предел одной из её подпоследовательностей. Верхний предел последовательности — это наибольшая из её предельных точек. Нижний предел последовательности — это наименьшая из её предельных точек.

Обозначения

Тот факт, что последовательность сходится к числу обозначается одним из следующих способов:

Определение.

Последовательность

![]() называется

сходящейся, если у нее существует

конечный предел (т.е. существует

называется

сходящейся, если у нее существует

конечный предел (т.е. существует

![]() и

и

![]() ).

).

Рассмотрим

свойства этих последовательностей.

1.

Для того, чтобы последовательность

была

сходящейся, необходимо и достаточно,

чтобы ее можно было представить в виде

![]() ,

где

,

а

,

где

,

а

![]() -

б.м.п.

-

б.м.п.

Необходимость. Пусть . Это значит, что

![]()

Обозначим

![]() .

Тогда

и

.

Тогда

и

![]() т.е.

т.е.

![]() б.м.п.

б.м.п.

Достаточность. Пусть , где а - б.м.п., т.е. .

Но так как

![]() ,

то

,

т.е.

,

то

,

т.е.

![]() .

.

Это свойство позволяет почти все остальные свойства свести к свойствам б.м.п.

2. Сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство.

,

где

б.м.п.

В силу этого

ограничена, т.е.

![]() .

.

Но тогда

![]() ,

т.е.

ограничена.

,

т.е.

ограничена.

3. Если

и

![]() сходящиеся

последовательности, то

сходящиеся

последовательности, то

![]() тоже

сходящаяся последовательность и

тоже

сходящаяся последовательность и

![]() .

.

Доказательство:

сходящаяся => , где б.м.п.

сходящаяся=>

![]() ,

где

,

где

![]() б.м.п.

б.м.п.

Но тогда

![]() .

.

Но по

свойствам б.м.п.

![]() есть

б.м.п. и поэтому

есть

сходящаяся последовательность и

есть

б.м.п. и поэтому

есть

сходящаяся последовательность и

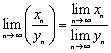

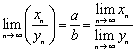

![]() 4.

Если

сходящаяся

последовательность, то

4.

Если

сходящаяся

последовательность, то

![]() тоже

сходится и

тоже

сходится и

![]()

сходится => , где б.м.п.

Но тогда

![]() и,

по свойству б.м.п.

есть

тоже б.м.п. Поэтому

сходится

и

и,

по свойству б.м.п.

есть

тоже б.м.п. Поэтому

сходится

и

![]() 5.

Если

и

сходящиеся

последовательности, то

5.

Если

и

сходящиеся

последовательности, то

![]() тоже

сходящаяся последовательность и

тоже

сходящаяся последовательность и

![]() Доказательство:

Доказательство:

сходится=> , где б.м.п.

сходится => , где б.м.п.

Но тогда

![]() .

Но, по свойствам б.м.п.,

.

Но, по свойствам б.м.п.,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() есть

б.м.п. их сумма есть также б.м.п. и

есть

сходящаяся последовательность и

есть

б.м.п. их сумма есть также б.м.п. и

есть

сходящаяся последовательность и

![]() .

6.

Если

.

6.

Если

![]() ,

то начиная с некоторого

,

то начиная с некоторого

![]() ,

последовательность

,

последовательность

![]() ограничена.

Доказательство:

ограничена.

Доказательство:

сходится

=>

![]() .

.

Т.к.

![]() то

возьмем

то

возьмем

![]() .

Тогда

.

Тогда

![]() .

Но тогда

.

Но тогда

![]() выполняется

неравенство

выполняется

неравенство

![]()

![]() .

Сравнивая

начало и конец получим, что

.

Сравнивая

начало и конец получим, что

![]() и

и

![]() ,

т.е. при

,

т.е. при

![]() последовательность

ограничена.

7.

Если

и

сходящиеся

последовательности, причем

последовательность

ограничена.

7.

Если

и

сходящиеся

последовательности, причем

![]() .

Тогда

.

Тогда![]() есть также сходящаяся последовательность

и

есть также сходящаяся последовательность

и

Доказательство:

сходится => , где б.м.п.

сходится => , где б.м.п.

Тогда

![]()

![]() .

.

Вспомним,

что![]() .

Тогда

.

Тогда

![]() есть

б.м.п.,

есть

б.м.п.,

![]() есть

б.м.п и, т.к.

ограниченна,

то

есть

б.м.п и, т.к.

ограниченна,

то

![]() есть

тоже б.м.п. Итак,

есть

тоже б.м.п. Итак,

![]() б.м.п.

и поэтому

б.м.п.

и поэтому

Вопрос: Понятие непрерывности отношения к функциям заданным на непрерывном множестве.

Понятие о непрерывности функции.

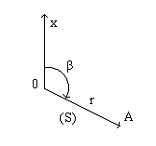

Вернемся к задаче определения мгновенной скорости в точке (см формулу (1)). Функция

![]()

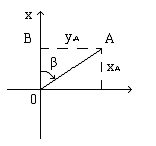

не определена при Δt= 0. Но для числа L = v0 — gt0 при уменьшении |Δt| разность vср(Δt) - L приближается к нулю. Именно поэтому мы писали vср(Δt) → v0 — gt0 при Δt→0. Вообще говорят, что функция f стремится к числу L при х, стремящемся к x0, если разность f(x) - L сколь угодно мала, т. е. |f(x) – L| становится меньше любого фиксированного hɬ при уменьшении |Δх|, где Δх = х—x0. (Значение х=x0 не рассматривается, как и в задаче определения мгновенной скорости.) Вместо х→ x0 можно, конечно, писать Δх→ 0. Нахождение числа L по функции f называют предельным переходом. Вы будете иметь дело с предельными переходами в двух следующих основных случаях. Первый случай — это предельный переход в разностном отношении Δf/Δx, т. е. нахождение производной. С этим пунктом мы познакопились в пункте производная. Второй случай связан с понятием непрерывности функции. Если f(x) → f (х0) при х→ x0, то функцию называют непрерывной в точке х0. При этом f(x) - L = f (x) - f (х0) = Δхf; получаем, что |Δf| мало при малых |Δх|, т. е. малым изменениям аргумента в точке х0 соответствуют малые изменения значений функции. Все известные вам элементарные функции непрерывны в каждой точке своей области определения. Графики таких функций изображаются непрерывными кривыми на каждом промежутке, целиком входящем в область определения. На этом и основан способ построения графиков «по точкам», которым вы все время пользуетесь. Но при этом, строго говоря, надо предварительно выяснить, действительно ли рассматриваемая функция непрерывна. В простейших случаях такое исследование проводят на основании определения 17вопрос: Полярная система координат. Уравнение линии, связь между полярными и декартовыми координатами Полярная система координат Полярная система координат – система плоских координат образованная направленным прямым лучом OX, называющимся полярной осью. Чаще всего за полярную ось принимают ось северного направления какого-либо меридиана. Начало координат - точка O - называется полюсом системы. Положение любой точки в полярной системе определяется двумя координатами: радиусом-вектором r (или полярным расстоянием S) – расстоянием от полюса до точки, и полярным углом b при точке O, образованным осью OX и радиусом вектором точки и отсчитываемым от оси OX по ходу часовой стрелки. Под полярным углом b в геодезии часто принимают дирекционный угол направления, с помощью которого определяют координаты точек и расстояния между ними.

П ереход

от прямоугольных

координат

к полярным и обратно для случая, когда

начала обеих систем находятся в одной

точке и оси OX у них совпадают, выполняется

по формулам прямой

геодезической задачи:

ереход

от прямоугольных

координат

к полярным и обратно для случая, когда

начала обеих систем находятся в одной

точке и оси OX у них совпадают, выполняется

по формулам прямой

геодезической задачи:

![]() tgb

= Y/X, b

= arctg(Y/X)

tgb

= Y/X, b

= arctg(Y/X)

![]()

Эти формулы получаются из решения треугольника OBA по известным соотношениям между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Системы прямоугольных и полярных координат применяются в геодезии для определения положения точек на п лоскости.