- •2. Методы сопоставления (корреляции) разрезов и установления относительного геологического возраста отложений.

- •3. Международная стратиграфическая шкала. Принципы её построения, основные подразделения, назначение и способ использования.

- •4. Биостратиграфические методы расчленения и сопоставления (корреляции) разрезов.

- •5. Геофизические методы стратиграфии: палеомагнитная стратиграфия, каротаж, сейсмические методы.

- •6. Сопоставление разрезов морских и континентальных отложений.

- •7. Методы абсолютной геохронологии.

- •8. Принципы актуализма; его место и значение для палеогеографических реконструкций.

- •9. Понятие о фациях; фациальный анализ и восстановление палеогеографических условий геологического прошлого.

- •10. Фациальные области моря. Литологические и палеонтологические признаки, определяющие условия накопления морских отложений.

- •13. Характер осадконакопления и магматизма в геосинклинальных областях и на платформах.

- •15. Орогенические (складкообразовательные) движения земной коры и методы их изучения.

- •16. Эпейрогенические движения земной коры и методы их изучения.

- •17. Крупные горизонтальные перемещения литосферных плит. Методы их изучения.

- •18. Главные структурные элементы земной коры. Строение земной коры континентов и океанов.

- •19. Представление о геосинклинальной, орогенной и платформенных стадиях развития структур земной коры.

- •20. Основные структурные элементы материковой части земной коры (древние платформы, складчатые области разного возраста).

- •21. Структурные элементы платформ. Стадии формирования осадочного чехла платформ.

- •23. Определение возраста магматических образований.

- •24. Краевые прогибы.

- •25. Пангея-1, Гондвана, Лавруссия и Пангея-2. Их возникновение, геологическая история и распад.

- •26. Протогейский (архей, ранний протерозой) этапы развития земной коры.

- •27. Особенности палеогеографии, осадконакопления и магматизма в протогее (архей и ранний протерозой).

- •28. Позднепротерозойский этап развития структуры земной коры.

- •29. Палеогеография и осадконакопление в позднем протерозое.

- •30. Развитие органического мира в докембрии.

- •31. Развитие структуры земной коры в раннем палеозое.

- •32. Палеогеография и осадконакопление в раннем палеозое.

- •33. Развитие органического мира в раннем палеозое.

- •Насекомые

- •Пермско-триасовое вымирание видов

- •Тектоника

- •34. Развитие структуры земной коры в позднем палеозое

- •Развитие геосинклинальных областей в позднем палеозое

- •1. Северо-Атлантический пояс

- •3. Уральская геосинклинальная область

- •Гондвана

- •35. Палеогеография и особенности осадконакопления в позднем палеозое.

- •36. Развитие органического мира в позднем палеозое. Рубеж палеозой-мезозой в развитии разных групп органического мира.

- •37. Развитие структуры земной коры в мезозое.

- •38. Палеогеография и особенности осадконакопление в мезозое.

- •39. Развитие органического мира в мезозое. Рубеж мезозой-кайнозой в развитии разных групп органического мира.

- •40. Развитие земной коры в кайнозое.

- •40. Развитие земной коры в кайнозое.

- •41. Развитие органического мира в кайнозое. Граница мезозой-кайнозой в развитии органического мира.

- •41. Развитие органического мира в кайнозое. Граница мезозой-кайнозой в развитии органического мира.

- •42. Четвертичный период.

- •43. Талассократические и геократические эпохи фанерозоя.

- •44. Гондвана: её возникновение, геологическая история и распад.

- •45. Лавразия: её возникновение и геологическая история в мезозое и кайнозое.

- •46. Материковые оледенения в истории Земли.

- •47. Древние платформы северного полушария в палеозое. Развитие древних платформ (с байкалидами).

- •48. Геосинклинальные пояса Тихоокеанского кольца в мезозое и кайнозое.

- •49. Развитие геосинклинальных поясов в раннем палеозое

- •Общий характер развития геосинклинальных поясов в pz1.

- •50.Развитие геосинклинальных областей в позднем палеозое

- •51. Океанические впадины в мезозое и кайнозое.

13. Характер осадконакопления и магматизма в геосинклинальных областях и на платформах.

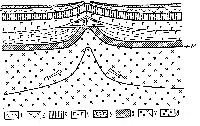

Подвижные геосинклинальные пояса являются чрезвычайно важным структурным элементом земной коры, обычно располагающимся в зоне перехода от континента к океану и в процессе эволюции формирующим мощную континентальную кору. Смысл эволюции геосинклинали заключается в образовании прогиба в земной коре в условиях тектонического растяжения. Этот процесс сопровождается подводными вулканическими излияниями, накоплением глубоководных терригенных и кремнистых отложений. Затем возникают частные поднятия, структура прогиба усложняется и за счет размыва поднятий, сложенных основными вулканитами, формируются граувакковые песчаники. Распределение фаций становится более прихотливым, появляются рифовые постройки, карбонатные толщи, а вулканизм более дифференцированным. Наконец, поднятия разрастаются, происходит своеобразная инверсия прогибов, внедряются гранитные интрузивы и все отложения сминаются в складки. На месте геосинклинали возникает горное поднятие, перед фронтом которого растут передовые прогибы, заполняемые молассами. - грубообломочными продуктами разрушения гор, а в последних развивается наземный вулканизм, поставляющий продукты среднего и кислого состава - андезиты, дациты, риолиты. В дальнейшем горно-складчатое сооружение размывается, так как темп поднятий падает, и ороген превращается в пенепленизированную равнину. Такова общая идея геосинклинального цикла развития.

|

Рис. 16.2. Схематический разрез через срединно-океанский хребет (по Т. Жюто, с упрощением) |

|

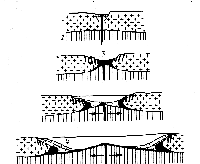

Рис. 16.3. Схема образования пассивных окраин (окраин Атлантического типа) |

14. Понятие о Формациях.

геологические, геоформации, геогенерации, естественная совокупность горных пород, минералов и руд, тесно связанных друг с другом парагенетическими отношениями, близких по возрасту и по геологической обстановке образования. Понятие "формация" возникло в 18 в. для обозначения крупных толщ осадочных пород, выделяемых по преобладанию или определённому сочетанию некоторых их типов и месту в общей последовательности геологических напластований (например, древний красный песчаник, писчий мел в Европе). В дальнейшем этот термин, особенно в рус. и советской геологии, утратил своё стратиграфическое значение и приобрёл генетический (парагенетический) смысл; лишь в амер. литературе термин "формация" применяется для обозначения подразделений региональных литостратиграфических шкал, примерно соответствуя рус. термину левита" (см. Свита геологическая, Стратиграфия). Франц. геолог М. Бертран рассматривал (1897) Ф. как "горные фации" (например, флиш, молассы), знаменующие определённые этапы в развитии геосинклиналей.

Ф. сочетаются в латеральные (по площади) и вертикальные ряды; смена Ф. по латерали соответствует тектонической и климатической зональности, по вертикали – смене стадий развития отдельных крупных тектонических зон – платформ, эвгеосинклиналей и миогеосинклиналей, орогенов (отсюда термин Н. Б. Вассоевича "геогенерация", 1940, 1966). Типичный пример вертикального ряда осадочных геосинклинальных Ф. – аспидная (сланцевая) Ф., флиш-моласса и др. По Ф. можно определять тип тектонической структуры и стадию её развития, а также общую климатическую обстановку в период образования данной Ф.

В основе выделения метаморфических Ф. также лежит принцип общности происхождения метаморфических горных пород, связанных с определёнными тектоническим структурами (подвижными поясами или платформами) на разных стадиях их развития (например, в ранние стадии развития эвгеосинклиналей выделяются метаморфические Ф. спилитов, а в завершающие стадии геосинклиналей образуются метаморфические Ф. гнейсов и мигматитов, сланцев и филлитов).

Понятие о метасоматических Ф. (например, скарновая, грейзеновая, альбититовая Ф.) развито слабее; по ряду признаков они должны относиться к вторичным Ф. С магматической и метасоматической Ф. тесно связаны и ассоциируются рудные Ф. как группы рудных месторождений близкого по составу минерального сырья, образованные в сходных геологических и физико-химических условиях на поверхности или в недрах Земли. Примеры рудных Ф. – хромитовая, пирротин-халькопирит-пентландитовая и др. Учение о рудных Ф. (А. Г. Бетехтин, Ю. А. Билибин, И. Г. Магакьян, Р. М. Константинов, В. А. Кузнецов, В. И. Смирнов и др.) развивается как особая ветвь науки о рудных месторождениях (см. Рудная область).

С определёнными типами Ф. связаны определённые типы полезных ископаемых, чем определяется большое значение формационного анализа не только в литологии, палеогеографии и тектонике, но и для познания закономерностей размещения различных полезных ископаемых и разработки научных основ их поисков.