- •Определение

- •[Править]Диссоциация электролитов с многовалентными ионами

- •[Править]Связь константы диссоциации и степени диссоциации

- •[Править]Отличие экспериментальных результатов от модели Аррениуса, вывод константы диссоциации через активности

- •[Править]Константа диссоциации сильных электролитов

- •[Править]Примеры расчётов [править]Диссоциация воды

- •[Править]Диссоциация слабой кислоты

Электролитическая диссоциация — процесс распада электролита на ионы при его растворении или плавлении.

Диссоциация в растворах

Диссоциация на ионы в растворах происходит вследствие взаимодействия растворённого вещества с растворителем; по данным спектроскопических методов, это взаимодействие носит в значительной мере химический характер. Наряду с сольватирующей способностью молекул растворителя определённую роль в электролитической диссоциации играет также макроскопическое свойство растворителя — его диэлектрическая проницаемость (Схема электролитической диссоциации).

[править]Диссоциация при плавлении

Под действием высоких температур ионы кристаллической решётки начинают совершать колебания, кинетическая энергия повышается, и наступит такой момент (при температуре плавления вещества), когда она превысит энергию взаимодействия ионов. Результатом этого является распад вещества на ионы.

[править]Классическая теория электролитической диссоциации

Классическая теория электролитической диссоциации была создана С. Аррениусом и В. Оствальдом в 1887 году. Аррениус придерживался физической теории растворов, не учитывал взаимодействие электролита с водой и считал, что в растворах находятся свободные ионы. Русские химики И. А. Каблуков и В. А. Кистяковский применили для объяснения электролитической диссоциации химическую теорию растворов Д. И. Менделеева и доказали, что при растворении электролита происходит его химическое взаимодействие с водой, в результате которого электролит диссоциирует на ионы.

Классическая теория электролитической диссоциации основана на предположении о неполной диссоциации растворённого вещества, характеризуемой степенью диссоциации α, т. е. долей распавшихся молекул электролита. Динамическое равновесие между недиссоциированными молекулами и ионами описывается законом действующих масс . Например, электролитическая диссоциация бинарного электролита KA выражается уравнением типа:

![]()

Константа

диссоциации ![]() определяется активностями катионов

определяется активностями катионов ![]() , анионов

, анионов ![]() и

недиссоциированных молекул

и

недиссоциированных молекул ![]() следующим

образом:

следующим

образом:

![]()

Значение зависит от природы растворённого вещества и растворителя, а также от температуры и может быть определено несколькими экспериментальными методами. Степень диссоциации (α) может быть рассчитана при любой концентрации электролита с помощью соотношения:

![]() ,

,

где ![]() —

средний коэффициент активности

электролита.

—

средний коэффициент активности

электролита.

[править]Слабые электролиты

Слабые электролиты — химические соединения, молекулы которых даже в сильно разбавленных растворах незначительно диссоциированны на ионы, которые находятся в динамическом равновесии с недиссоциированными молекулами. К слабым электролитам относится большинство органических кислот и многие органические основания в водных и неводных растворах.

Слабыми электролитами являются:

почти все органические кислоты и вода;

некоторые неорганические кислоты: HF, HClO, HClO2, HNO2, HCN, H2S, HBrO, H3PO4,H2CO3, H2SiO3, H2SO3 и др.;

некоторые малорастворимые гидроксиды металлов: Fe(OH)3, Zn(OH)2 и др.

[править]Сильные электролиты

Сильные электролиты — химические соединения, молекулы которых в разбавленных растворах практически полностью диссоциированы на ионы. Степень диссоциации таких электролитов близка к 1. К сильным электролитам относятся многие неорганические соли, некоторые неорганические кислоты и основания в водных растворах, а также в растворителях, обладающих высокой диссоциирующей способностью (спирты, амиды и др.).

Классическая теория электролитической диссоциации применима лишь к разбавленным растворам слабых электролитов. Сильные электролиты в разбавленных растворахдиссоциированы практически полностью, поэтому представления о равновесии между ионами и недиссоциированными молекулами лишено смысла. Согласно представлениям, выдвинутым в 20—30-х гг. 20 в. В. К. Семенченко (СССР), Н. Бьеррумом (Дания), Р. М. Фуоссом (США) и др., в растворах сильных электролитов при средних и высоких концентрациях образуются ионные пары и более сложные агрегаты. Современные спектроскопические данные показывают, что ионная пара состоит из двух ионов противоположного знака, находящихся в контакте («контактная ионная пара») или разделённых одной или несколькими молекулами растворителя («разделённая ионная пара»). Ионные пары электрически нейтральны и не принимают участия в переносе электричества. В сравнительно разбавленных растворах сильных электролитов равновесие между отдельными сольватированными ионами и ионными парами может быть приближённо охарактеризовано, аналогично классической теории электролитической диссоциации, константой диссоциации (или обратной величиной — константой ассоциации). Это позволяет использовать вышеприведённое уравнение для расчёта соответствующей степени диссоциации, исходя из экспериментальных данных.

В простейших случаях (большие одноатомные однозарядные ионы) приближённые значения константы диссоциации в разбавленных растворах сильных электролитов можно вычислить теоретически, исходя из представлений о чисто электростатическом взаимодействии между ионами в непрерывной среде — растворителе.

Примеры сильных электролитов: некоторые кислоты (HClO4, HMnO4, H2SO4, HCl, HBr; HI), гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов (NaOH, KOH, Ba(OH)2); большинствосолей.

Константа диссоциации — вид константы равновесия, которая показывает склонность большого объекта диссоциировать (разделяться) обратимым образом на маленькие объекты, как например когда комплекс распадается на составляющие молекулы, или когда соль разделяется в водном растворе на ионы. Константа диссоциации обычно обозначается иобратна константе ассоциации. В случае с солями, константу диссоциации иногда называют константой ионизации.

В общей реакции

![]()

где

комплекс ![]() разбивается

на x единиц

A и y единиц

B, константа диссоциации определяется

так:

разбивается

на x единиц

A и y единиц

B, константа диссоциации определяется

так:

![]()

где [A], [B] и [AxBy] — концентрации A, B и комплекса AxBy соответственно.

Определение

Электролитическая диссоциация слабых электролитов, согласно теории Аррениуса, является обратимой реакцией, то есть схематически её можно представить уравнениями (для одновалентных ионов:):

KA ↔ K+ + A−,

где:

KA — недиссоциированное соединение;

K+ — катион;

A− — анион.

Константу равновесия такой реакции можно выразить уравнением:

|

(1) |

где:

[KA] — концентрация недиссоциированного соединения в растворе;

[K+] — концентрация катионов в растворе;

[A−] — концентрация анионов в растворе.

Константу равновесия применительно к реакции диссоциации называют константой диссоциации.

[Править]Диссоциация электролитов с многовалентными ионами

В случае диссоциации электролитов с многовалентными ионами диссоциация происходит по ступеням, причём для каждой ступени существует собственное значение константы диссоциации.

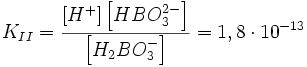

Пример: Диссоциация многоосновной (борной) кислоты[источник не указан 737 дней]:

I стадия: H3BO3 ↔ H+ + H2BO3−,

II стадия: H2BO3− ↔ H+ + HBO32−,

III стадия: HBO32− ↔ H+ + BO33−,

Первая степень диссоциации для таких электролитов всегда много больше последующих, что означает, что диссоциация таких соединений идёт главным образом по первой стадии.

[Править]Связь константы диссоциации и степени диссоциации

Исходя из определения степени диссоциации, для электролита КА в реакции диссоциации [A−] = [K+] = α·c, [KA] = c — α·c = c·(1 — α), где α — степени диссоциации электролита.

Тогда:

|

(2) |

Это выражение называют законом разбавления Оствальда. При очень малых α (α<<1) K=cα² и

,

,

таким образом, при увеличении концентрации электролита степень диссоциации уменьшается, при уменьшении — возрастает. Подробнее связь константы диссоциации и степени диссоциации описана в статье Закон разбавления Оствальда.

[Править]Отличие экспериментальных результатов от модели Аррениуса, вывод константы диссоциации через активности

Вышеприведённые выкладки базируются на теории Аррениуса, которая является слишком грубой, не учитывающей факторы электростатического взаимодействия ионов. Отклонения от идеального состояния в растворах электролитов возникают при очень малых концентрациях, так как межионные силы обратно пропорциональны квадрату расстояния между центрами ионов, в то время как межмолекулярные силы обратно пропорциональны седьмой степени расстояния, то есть межионные силы даже в разведённых растворах оказываются намного больше межмолекулярных.

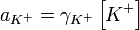

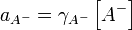

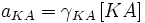

Льюис показал, что для реальных растворов можно сохранить простые уравнения (см. выше), если вместо концентраций ионов вводить её функцию, так называемую активность. Активность (a) соотносится с концентрацией (c) через поправочный коэффициент γ, называемый коэффициентом активности:

![]()

Таким образом, выражение для константы равновесия, по Аррениусу описываемое уравнением (1), по Льюису будет выглядеть:

,

,

где

;

; ;

; .

.

В теории Льюиса связь между константой и степенью диссоциации (в теории Аррениуса записываемая уравнением (2) выражается соотношением:

![]()

Если никаких других влияний, отклоняющих раствор от идеального состояния нет, то недиссоциированные молекулы ведут себя как идеальные газы и γKA = 1, а истинное выражение закона разбавления Оствальда примет вид:

![]() ,

,

где

—

средний

коэффициент активности электролита.

—

средний

коэффициент активности электролита.

При c→0 и γ→1 вышеприведённое уравнение закона разбавления Оствальда принимает вид (2). Чем сильнее диссоциирует электролит, тем быстрее значение коэффициента активности γ отклоняется от единицы, и тем быстрее наступает нарушение классического закона разведения.