Способы сжигания.

Топочное устройство, или топка, является основным элементом котельного агрегата или огневой промышленной печи и служит для сжигания топлива наиболее экономичным способом и превращения его химической энергии в тепло. В топке происходят горение топлива, передача части теплоты продуктов сгорания поверхностям нагрева, находящимся в зоне горения, а также улавливание некоторого количества очаговых остатков (золы, шлака). В современных котельных агрегатах и печах до 50% теплоты, выделенной в топке, передается поверхностям нагрева излучением.

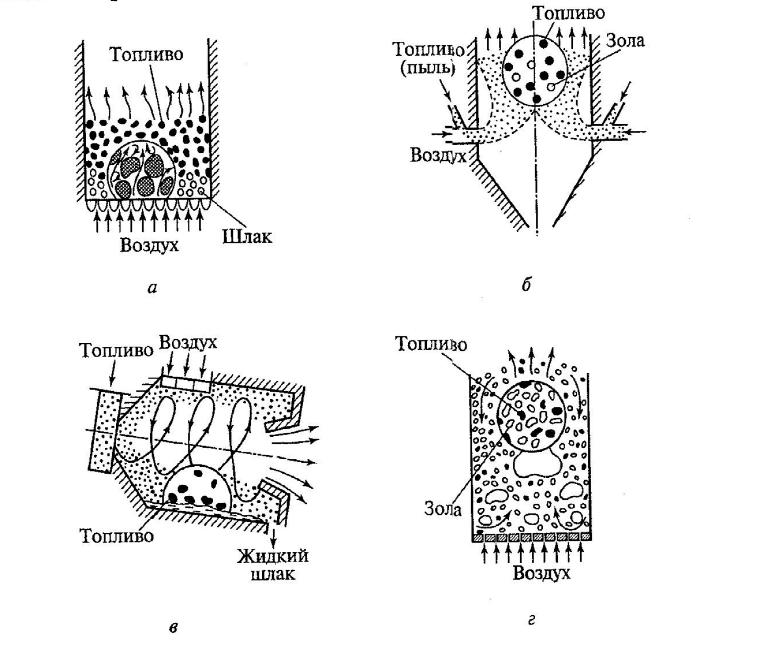

В топочной технике обычно используют следующие основные способы сжигания твердого топлива: слоевой, факельный (камерный), вихревой и сжигание в кипящем слое (рис 2.). Каждый из этих способов имеет свои особенности, касающиеся основных принципов организации аэродинамических процессов, протекающих в топочной камере.

Рис 2. Способы сжигания твердого топлива:

а – в плотном слое; б – в пылевидном состоянии; в – в циклонной топке; г – в кипящем слое.

Слоевой способ.

Процесс сжигания этим способом осуществляется в слоевых топках (см. рис 2, а), имеющих разнообразные конструкции. Слоевой процесс горения характерен тем, что в нем поток воздуха встречает при своем движении неподвижный или медленно движущийся слой топлива и, взаимодействуя с ним, превращается в поток топочных газов.

Важной особенностью слоевых топок является наличие запаса топлива на решетке, увязанного с его часовым расходом, что позволяет осуществлять первичное регулирование мощности топки только изменением количества подаваемого воздуха. Запас топлива на решетке обеспечивает также определенную устойчивость процесса горения.

В условиях современной топочной техники слоевой способ сжи-гания топлива является устаревшим, так как его различные схемы и варианты непригодны или трудно приспосабливаемы к круп-ным энергетическим установкам. Однако слоевые методы сжига-ния твердого топлива еще длительное время будут применяться в котельных малой и средней энергетики.

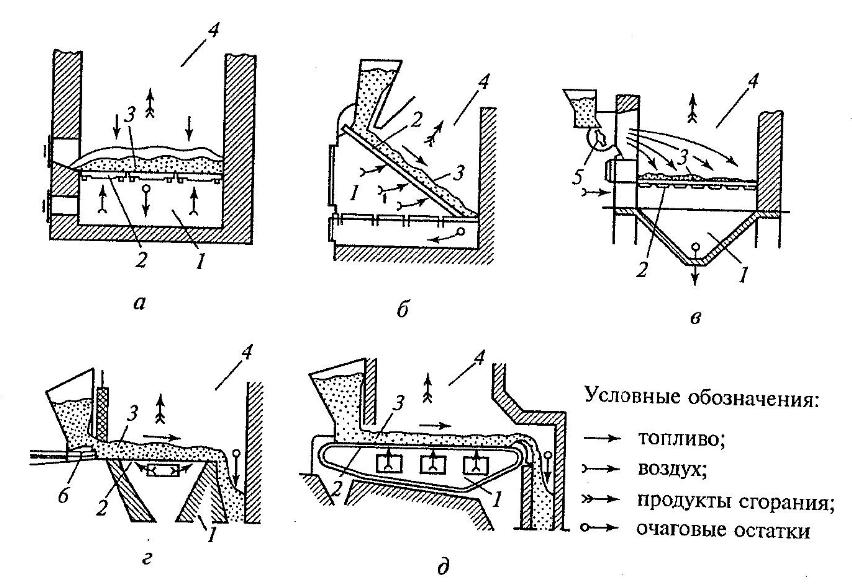

На рис. 3 показаны принципиальные схемы слоевых топок. При слоевом способе сжигания необходимый для горения воздух пода-ется из зольника 1 к слою топлива 3 через свободное сечение ко-лосниковой решетки 2. В топочной камере 4 над слоем горят газооб-разные продукты термического разложения топлива и вынесенные из слоя мелкие частицы топлива. Продукты сгорания вместе с из-быточным воздухом из топки поступают в газоходы котла.

Рис 3. Топки для сжигания твердого топлива в слое:

а — с ручной горизонтальной колосниковой решеткой; б — с наклонной решет-кой; в — с забрасывателем топлива на решетку; г — с шурующей планкой; д- -- с цепной механической решеткой; 1 — зольник; 2 — колосниковая решетка; 3— слой топлива; 4 — топочная камера; 5 — забрасыватель топлива; 6 — планка

Слоевые топки получили широкое применение в котлах малой и средней мощности. Они разделяются по нескольким классифи-кационным признакам. В зависимости от способа обслуживания бывают топки с ручным обслуживанием (см. рис. 3, а), немехани-зированные, полумеханизированные (см. рис. 3, б, в) и механизи-рованные (см. рис. 3, г, д). Представленные на рис. 3 слоевые топки могут быть разделены на три группы.

1. Топки с неподвижной колосниковой решеткой и неподвиж-но лежащим на ней плотным, фильтрующимся воздухом, слоем топлива (см. рис. 3, а, в). При возрастании скорости воздуха, проходящего через слой топлива, последний может стать «кипя-щим», т.е. частицы его приобретают возвратно-поступательное пе-ремещение вверх — вниз до полного сгорания. Такой слой топлива горит более интенсивно вследствие увеличения контактной по-верхности с воздухом (окислителем топлива), что улучшает ее теп-лопроизводительность. Процесс горения более эффективен при фракционировании топлива по размерам его кусочков.

2. Топки с неподвижной колосниковой решеткой и перемеща-ющимся по ней слоем топлива (см. рис. 3, б, г).

3. Топки с движущимся вместе с колосниковой решеткой сло-ем топлива (см. рис. 3, д).

Простейшая слоевая топка с неподвижной колосниковой ре-шеткой и ручным обслуживанием (см. рис. 3, а) применяется для сжигания всех видов твердого топлива. Такими топками обо-рудуют котлы лишь очень малой паропроизводительности— 0,275...0,55 кг/с (1...2 т/ч).

В топке с неподвижной наклонной колосниковой решеткой (см. рис. 3, б) топливо по мере сгорания движется по решетке под действием силы тяжести. Эти топки применяют для сжигания влажных топлив (в частности кускового торфа) под кот-лами паропроизводительностью 0,7 ... 1,8 кг/с (2,5 ...6,5 т/ч).

Также существуют полумеханизированные топки (см. рис. 3, в), топка с шурующей планкой (см. рис. 3, г), топка с цепной механической решеткой (см. рис. 3, д). Эти топки используют для сжигания более твердых топлив, чем торф.

Факельный способ.

В отличие от слоевого этот процесс (см. рис. 2, б) характеризуется непрерывностью движения в топоч-ном пространстве частичек топлива вместе с потоком воздуха и продуктов сгорания, в котором они находятся во взвешенном состоянии.

Для обеспечения устойчивости и однородности горящего фа-кела, а следовательно, и газовоздушного потока с взвешенным в нем топливом частички твердого топлива размалываются до пылевидного состояния, до размеров, измеряемых микронами (от 60 до 90% всех частиц имеют размер менее 90 мкм).

Особенностью факельных топок является незначительный за-пас топлива в топочной камере, отчего процесс горения неустой-чив и весьма чувствителен к изменению режима. Регулировать мощ-ность топки можно, лишь одновременно изменяя подачу в топоч-ную камеру топлива и воздуха. При факельном сжигании (рис. 4) твердое топливо предварительно размельчается в системе пылепри-готовления и в виде пыли вдува-ется в топку, где оно сгорает во взвешенном состоянии. Размол топлива резко увеличивает повер-хность его реагирования, что спо-собствует лучшему сгоранию.

Рис. 4. Камерная топка с факельным сжиганием пылевидного топлива:

1 — горелка; 2 — топочная камера; 3— кипятильные трубы и нижний барабан; 4— трубы заднего экрана;

5 — шлаковая во-ронка; 6 — устройство для удаления шлакаи золы

Основными достоинствами пы-левидного способа сжигания явля-ются возможность создания мощ-ных топок и возможность эконо-мичного и надежного сжигания зольных, влажных и отбросных топлив под котлами разных мощ-ностей.

К недостаткам этого способа можно отнести высокую стоимость оборудования системы пылеприготовления, расход электроэнер-гии на размол, более низкие удельные тепловые нагрузки камеры горения (примерно вдвое), чем при слоевых топках, что заметно увеличивает объемы топочных пространств.

Пылеприготовление из кускового топлива состоит из следую-щих операций:

удаление из топлива металлических предметов при помощи маг-нитных сепараторов;

дробление крупных кусков топлива в дробилках;

сушка и размол топлива в специальных мельницах.

При рабочей влаге W< 20% сушка топлива производится в мельнице одновременно с процессом размола, для чего в мель-ницу подается горячий воздух из воздухоподогревателя котла. Тем-пература воздуха доходит до 400'С, и он одновременно служит для выноса пыли из мельницы.

Для размола твердого топлива применяют быстроходные мельницы двух типов: молотковые и мельницы-вентиляторы.

Молотковые мельницы с аксиальным (ММА) или тангенци-альным (ММТ) подводом сушильного агента применяют для раз-мола бурых углей, сланцев, фрезерного торфа и каменных углей с выходом летучих веществ V" > 30 %. Устанавливают их с котлоаг-регатами производительностью свыше 5 кг/с.

Мельница-вентилятор (МВ) предназначена для размола, главным образом, фрезерного торфа и высоковлажных бурых углей. Применяют топки с МВ в котлоагрегатах средней производительности.

Вихревой способ.

В рассмотренных факельных топках частицы топлива сгорают в объеме топки на лету. Длительность пребыва-ния их в топочном пространстве не превышает времени пребыва-ния продуктов сгорания в топке и составляет 1,5 ..... .3 с. В циклон-ных топках, которые предназначены для сжигания мелкодробле-ного топлива и грубой пыли, крупные частицы угля находятся во взвешенном состоянии столько времени, сколько это необходи-мо для полного выгорания их независимо от длительности пребы-вания продуктов сгорания в топке.

В них сжигают достаточно мелкие частицы угля (обычно мельче 5 мм), а необходимый для горения воздух подают с огромными (до 100 м/с) скоростями по касательной к образующей циклона. В топке создается мощный вихрь, вовлекающий частицы в цир-куляционное движение, в котором они интенсивно обдуваются потоком (см. рис. 2, в).

Значительная удельная поверхность мелких частиц, большие зна-чения коэффициентов массоотдачи между потоком и частицами и высокие концентрации горючего в камере обеспечивают получение больших теплонапряжений объема топки (q, = 0,65 ... 1,3 МВт/м' при а, = 1,05 ... 1,1), в результате чего в топке развиваются температу-ры, близкие к адиабатным (до 2000 'С).

Поскольку центробежный эффект уменьшается с увеличением радиуса циклона, диаметр последнего обычно не превышает 2 м, что позволяет получить тепловую мощность 40... 60 МВт.

В Советском Союзе получили распространение вихревые топочные устройства для сжигания фрезерного торфа, опилок, стружек и другого мелкого топлива. Наиболее известной конструкцией топки такого типа являлась топка ЦКТИ системы А. А. Шершнева (рис. 5). Топливо из расходного бункера - 1 питателем - 2 через канал - 3 подается в вихревую топочную камеру - 4. Воздух, поступающий из воздухоподогревателя через сопла - 7 навстречу падающим частицам топлива, обеспечивает вихревое движение газов в топочной камере - 4. Мелкие частицы топлива при этом подсушиваются, воспламеняются и выносятся в камеру - 10, где завершается процесс горения. Более крупные, тяжелые частицы топлива выпадают из вихревого потока и попадают на решетку - 5, где догорают в слое благодаря воздуху, подаваемому через короб - 6. Крупные частицы, вынесенные из камеры - 4 в камеру - 10, также выпадают из потока газов и скапливаются на дожигательной решетке - 9, где и сгорают в потоке вторичного воздуха, подводимого через короб — 8.

Примерно 70% воздуха, необходимого для сжигания топлива, подводится через сопла, а 30% подается под дожигательные решетки.

Для обеспечения экономичной работы котлоагрегата с вихревой тонкой необходимо: скорость первичного воздуха на выходе из сопла - 7 поддерживать на основном режиме работы котла в пределах 30-40 м/с, регулировать подачу вторичного дутья так, чтобы коэффициент избытка воздуха в конце топки был в пределах а= 1,2 - 1,3, поддерживать температуру дутьевого воздуха в пределах от 200 до 250 °С.

О сновным недостатком топки Шершнева является шлакование стенок топочной камеры и вообще затруднения с удалением шлака. Для устранения этого в ряде случаев топочную камеру экранируют трубами, включенными в систему циркуляции котла.

Рис. 5. Принципиальная схема вихревой топки ЦКТИ системы А. А. Шершнева

Сжигание в кипящем слое.

Слой мелкозернистого материала, продуваемый снизу вверх воздухом со скоростью, превышающей предел устойчивости плотного слоя, но недостаточной для выно-са частиц из слоя, создает циркуляцию. Интенсивная циркуляция частиц в ограниченном объеме камеры создает впечатление бурно кипящей жидкости. Значительная часть воздуха проходит через такой слой в виде пузырей, сильно перемешивающих мелкозер-нистый материал, что еще больше усиливает сходство с кипящей жидкостью и объясняет происхождение названия.

Способ сжигания в псевдоожиженном (кипящем) слое (см. рис. 2, г) является в определенном смысле промежуточным между слоевым и камерным. Его преимуществом является воз-можность сжигания относительно мелких кусочков топлива (обыч-но мельче 5...10 мм) при скорости воздуха 0,1...0,5 м/с.