Тромбоциты

Тромбоциты (от греч. thrombos - сгусток и cytos, или kytos - клетка), или кровяные пластинки, - мелкие дисковидные двояковыпуклые безъядерные постклеточные структуры диаметром 2-4 мкм, циркулирующие в крови. Они образуются в красном костном мозге в результате фрагментации участков цитоплазмы мегакариоцитов (гигантских клеток костного мозга), поступают в кровь, в которой находятся в течение 5-10 дней, после чего фагоцитируются макрофагами, преимущественно в селезенке и легком.

У рыб костного мозга нет, и в кроветворении участвуют различные органы: жаберный аппарат, слизистая кишечника сердце, эндотелий сосудов, эндокард. Но наиболее активно кроветворение происходит в лимфоидных органах, почках, селезенке. Лимфоидный орган представлен ретикулярной тканью, расположенной в виде парного образования под крышей черепа у хрящевых рыб. У костистых рыб также отмечено наличие таких органов, прилегающих к затылочной части черепа и заполняющих углубления между позвонками, но крышей черепа эти образования не защищены.

Функции тромбоцитов осуществляются как внутри сосудистого русла, так и вне его. К ним относятся:

1. Остановка кровотечения при повреждении стенки сосудов (первичный гемостаз) - основная функция тромбоцитов;

2. Обеспечение свертывания крови - (гемокоагуляции) - вторичный гемостаз (совместно с эндотелием кровеносных сосудов и плазмой крови);

3. Участие в реакциях заживления ран (в первую очередь, повреждений сосудистой стенки) и воспаления;

4. Обеспечение нормальной функции сосудов, в частности, их эн- дотелиальной выстилки (ангиотрофическая функция).

Тромбоцитопения - падение этого показателя ниже 100 тыс./мкл (вследствие угнетения образования тромбоцитов или их усиленного разрушения). Наблюдается при врожденных или приобретенных нарушениях деятельности красного костного мозга; проявляется спонтанными кровотечениями и мелкими кровоизлияниями (нередко встречаются при СПИДе).

Тромбоцитоз - увеличение концентрации тромбоцитов в крови (свыше 600 тыс./мкл крови) - как изолированное явление наблюдается редко, обычно вследствие усиленной выработки тромбоцитов костным мозгом. В качестве вторичного явления возникает после удаления селезенки (спленэктомии), при болевом стрессе, в условиях высокогорья.

Строение тромбоцитов

Тромбоцит окружен плазмолеммой и включает светлую прозрачную наружную часть, называемую гиаломером (от греч. hyalos - стекло и meros - часть), и пентральную окрашенную часть, содержащую азуро- фильные гранулы - грануломер. В некоторых случаях выявляются небольшие псевдоподии, выступающие из периферической части гиаломера.

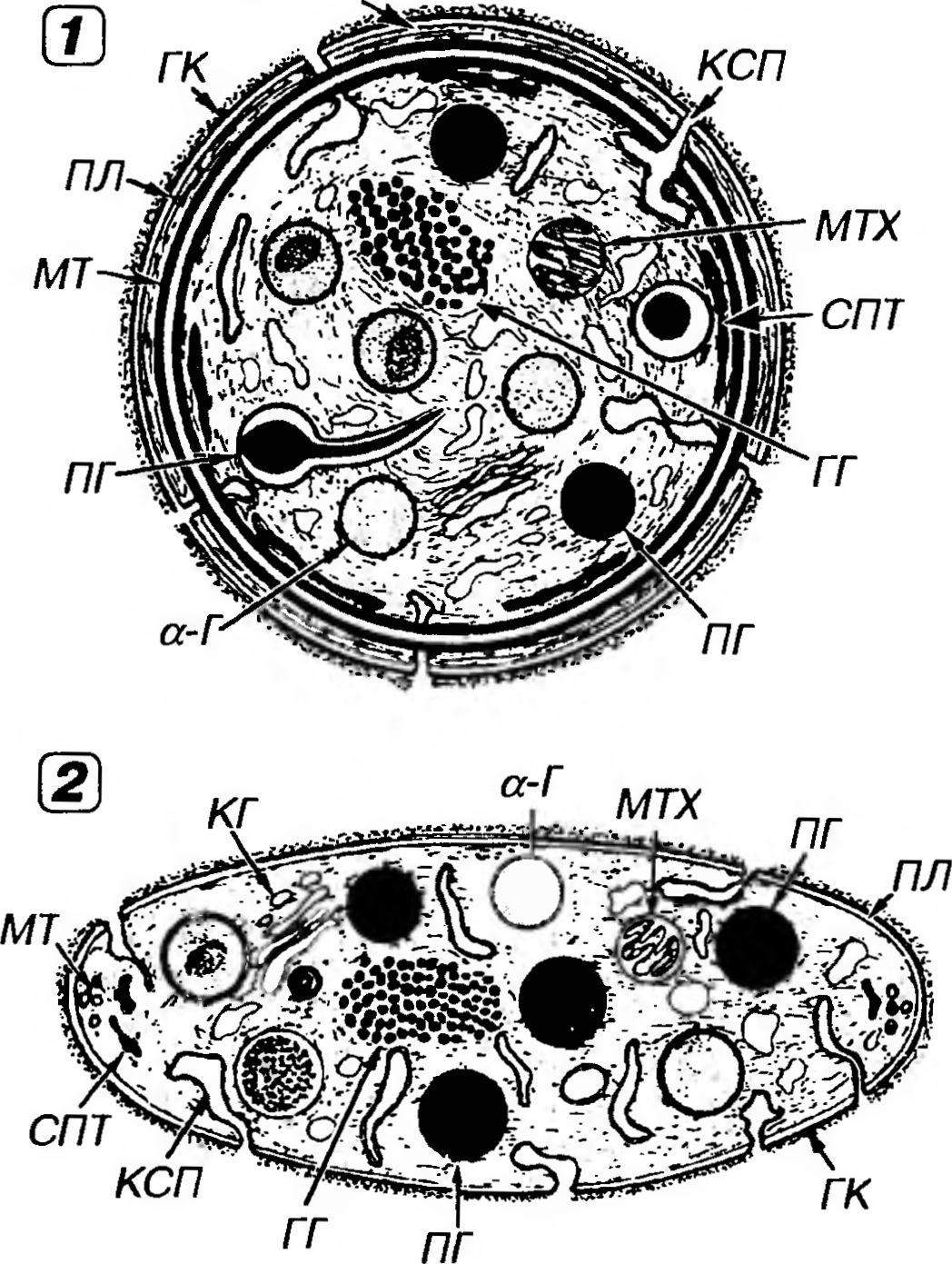

Рис. Ультраструктура тромбоцита. 1 - сечение в экваториальной плоскости, 2 - поперечный разрез. ПЛ - плазмолемма, ГК - гликокаликс, КСП - канальцы, связанные с поверхностью, СПТ - система плотных трубочек, МТ - микротрубочки, ПМФ – подмембранные. микрофиламенты, ГГ - гликоген, КГ - комплекс Гольджи, MTX - митохондрия, а-Г - ct-гранулы, ПГ - плотные гранулы.

Плазмолемма тромбоцитов покрыта снаружи толстым (от 50 до 150-200 нм) слоем гликокаликса с высоким содержанием гликозаминогликанов и шикопротеинов. Она содержит многочисленные рецепторы, опосредующие действие веществ, активирующих и ингибирующих функции тромбоцитов, обусловливающие их прикрепление (адгезию) к эндотелию сосудов и агрегацию (склеивание друг с другом).

Функциональная морфология тромбоцитов

Участие тромбоцитов в реакциях гемостаза и гемокоагуляции. В кровотоке тромбоциты представляют собой свободные элементы, не слипающиеся ни друг с другом, ни с поверхностью эндотелия сосудов. Более того, эндотелиоциты в норме в небольших количествах вырабатывают и выделяют вещества, угнетающие адгезию и препятствующие активации тромбоцитов. При повреждении эндотелия сосудов микроциркуляторного русла (диаметром менее 100 мкм), которые наиболее часто травмируются и разрываются, тромбоциты служат ведущими элементами в остановке кровотечений.

При этом развивается закономерная последовательность процессов, включающая:

(1) адгезию тромбоцитов,

(2) агрегацию тромбоцитов (с формированием белого, или тромбоцитарного, тромба),

(3) свертывание крови (гемокоагуляцию) с формированием красного тромба,

(4) ретракцию тромба,

(5) разрушение тромба

1. Адгезия тромбоцитов - их прилипание к стенке сосуда в области повреждения благодаря их взаимодействию с коллагеновыми белками (базальной мембраны эндотелия и волокон подэндотелиального слоя).

2. Агрегация тромбоцитов - слипание тромбоцитов друг с другом и с тромбоцитами, начально прикрепившимися к компонентам поврежденного сосуда.

3. Свертывание крови (гемокоагуляция) - вторичная гемостатическая реакция. Гемостаз, осуществляемый путем формирования тромбоцитарной (первичной) пробки, эффективен лишь в сосудах микроциркуляторного русла, однако он недостаточен в более крупных сосудах с высокой скоростью кровотока, так как в них эта пробка может отделяться от сосудистой стенки, вызывая возобновление кровотечения. В таких сосудах происходит свертывание крови и формируется вторичная гемостатическая (фибриновая) пробка (красный тромб).

Ретракция тромба - реакция, развивающаяся вскоре после формирования тромба и состоящая в уменьшении его объема примерно до 10-50% исходного благодаря активности цитоскелетного сократительного аппарата тромбоцитов.

Фибринолиз - разрушение фибрина в кровеносном русле - осуществляется рядом факторов, из которых наибольшее значение имеет плазмин (фибринолизин), образующийся из содержащегося в плазме профермента плазминогена под влиянием активаторов плазминогена, продуцируемых эндотелием и различными тканями, окружающими сосуды.

Усиленное тромбообразование. Хотя формирование тромбов в ответ на повреждение сосудов является нормальной физиологической реакцией, предотвращающей кровопотерю, его усиление, в особенности при изменении сосудистой стенки атеросклеротическим процессом, может вызвать тромбоз (закупорку тромбом сосудов различных органов - миокарда, конечностей, головного мозга и др.), обусловливающий развитие тяжелых расстройств и, возможно, смерть.