- •Определение и сущность эколого-экономической системы (ээс). Принципы устойчивого развития ээс.

- •Принципы устойчивого развития:

- •Принцип Хартвика. Аналитико-теоретическое обоснование измерения экологически отрегулированного («зеленого») внп для невозобновляемых и возобновляемых ресурсов.

- •Сущность и классификация экономико-математических моделей (эмм). Применение эмм в моделировании ээс.

- •Анализ требований к экономико-математическим моделям, описывающим экологически устойчивое экономическое развитие.

- •5. Принципы моделирования эколого-экономических систем.

- •6. Принципы моделирования экономических процессов и их реализация в агрегированной и многоотраслевой макроэкономических моделях.

- •7. Принципы моделирования экологических процессов и их реализация в модели «хищник-жертва» и модели озерной экосистемы.

- •8. Принципы моделирования эколого-экономического взаимодействия и их реализация в экономико-математической модели оптимального сбора урожая.

- •3.1. Принципы моделирования эколого-экономических систем

- •3.3. Модель оптимального сбора урожая

- •9. Принципы построения имитационных эколого-экономических систем.

- •12. Балансовые эколого-экономические модели оптимизации выпуска продукции и оптимизации дохода. Характеристика основных переменных и структуры, направлений использования.

- •13. Балансовые эколого-экономические модели с увеличением расходов ресурсов и равновесных цен. Характеристика основных переменных и структуры, направлений использования.

- •14. Структура модели моБа с учетом природоохранного фактора в. Леонтьева. Анализ модели с точки зрения соответствия требованиям к моделям, описывающим экологически устойчивое экономическое развитие.

- •17. Модели экономического роста, учитывающие природный капитал. Анализ с точки зрения соответствия требованиям к моделям, описывающим экологически устойчивое экономическое развитие.

- •1.Модель оптимального потребления.

- •2.Модель управления затратами экологически значимых ресурсов.

- •3.Проблема управления выбросами парниковых газов как пример задачи оптимизации экологически значимых ресурсов

- •19. Оптимизационные модели исследования эколого-экономических систем и проблемы обоснования критериев оптимальности природоохранных мероприятий.

- •4.1. Модель оптимизации выпуска

- •4.2. Модель оптимизации дохода

- •Критерии отбора мероприятий при составлении территориальной программы природоохранной деятельности

- •20. Система экономических стимулов в управлении качеством окружающей среды и модели обоснования введения платежей за загрязнение окружающей среды в бассейне реки (озера).

- •Модели обоснования введения платежей за загрязнение окружающей среды

- •21. Экономико-математическая модель выбора оптимального режима водопользования предприятием.

- •22. Рыночные методы управления качеством окружающей среды и модель формирования региональной рыночной системы регулирования качества окружающей среды (модели пока нет)

- •23. Моделирование оценки влияния экологических факторов на стоимость имущества и эффективность инвестиций.

- •Методические подходы к учету экологических факторов при оценке эффективности инвестициошшх проектов

- •24. Моделирование оценки влияния развития макроэкономики на окружающую среду. Постановка задачи

- •26 Применение эконометрических моделей для условной оценки качества питьевой воды. – нет!!!

- •27. Методы идентификации экологических рисков в системе экономического управления природопользованием.

- •Методы идентификации рисков

- •Методы статистический идентификации

- •Методы аналитической идентификации

- •Экспертные методы идентификации риска

19. Оптимизационные модели исследования эколого-экономических систем и проблемы обоснования критериев оптимальности природоохранных мероприятий.

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЭЭС

4.1. Модель оптимизации выпуска

Рассмотрим классические задачи оптимизации с учетом экологических факторов. Такой подход позволит сформулировать основные принципы формирования эколого-экономических систем.

Как уже говорилось, экономика — это наука об оптимальной деятельности, т.е. о том, как достигнуть наилучшего экономического результата при минимуме затрат. Однако до недавнего времени эта оптимальность понималась исключительно в экономическом плане без соотнесения с окружающей средой и влиянием техногенного давления на нее технологических нагрузок.

Приведем задачу оптимизации производства при условиях выполнения определенных экологических норм.

Пусть F(xb х2,..., хn) — целевая функция выпуска, характеризующая производство, использующее n ресурсов. Будем полагать, что имеется т видов загрязнения от данного производства, которые заданы матрицей интенсивностей загрязнений

Cp= С11 C12 … С1n

C21 С22 … С2n (4.1)

Cm 1 Сm2 … Сmn

где

Сp

> 0 — количество i-го

загрязнения, продуцируемое при

использовании единицы у-го ресурса.

Тогда

вектор загрязнений

![]() определяется

формулой

определяется

формулой

![]() =Cp

=Cp![]() T

T

или

zi=

![]() xj

i=

1,2,...,m, (4.2)

xj

i=

1,2,...,m, (4.2)

где

![]() — вектор-строка используемых ресурсов.

— вектор-строка используемых ресурсов.

Введем

матрицу А коэффициентов ограничений

на ресурсы

и

вектор огранечений ![]() ,

определяемый возможностями производства.

В

рассмотрение необходимо ввести также

вектор экологических нормативов

,

определяемый возможностями производства.

В

рассмотрение необходимо ввести также

вектор экологических нормативов

![]() *

— допустимых (предельных) отходов по

каждому виду загрязнения. Эти нормативы

обычно устанавливаются по существующим

нормам ПДК (предельно допустимых

концентраций) загрязнений или в

соответствии с нормативами поддержания

экологического равновесия (см. главу

1).

*

— допустимых (предельных) отходов по

каждому виду загрязнения. Эти нормативы

обычно устанавливаются по существующим

нормам ПДК (предельно допустимых

концентраций) загрязнений или в

соответствии с нормативами поддержания

экологического равновесия (см. главу

1).

безусловно,

вектор нормативов загрязнений![]() *

напрямую связан с

природной

техноемкостью территорий, и потому его

композиты могут быть также определены

по нормативам предельной биогенной

нагрузки по территориальному признаку.

*

напрямую связан с

природной

техноемкостью территорий, и потому его

композиты могут быть также определены

по нормативам предельной биогенной

нагрузки по территориальному признаку.

Тогда задача оптимизации выпуска продукции формулируется следующим образом: найти максимум функции

F(xb х2,..., хn) = F(x)→max (4.3)

н а

допустимом множестве г 2:0,

а

допустимом множестве г 2:0,

![]() <

<![]() ,

≥

(4.4)

,

≥

(4.4)

A![]() T

≤

T

T

≤

T

![]() ≤

≤

![]() *

*

В качестве целевой функции (4.3) можно рассматривать линейную функцию вида

F(![]() )=

)=![]() ,

(4.5)

,

(4.5)

где![]() — заданный вектор коэффициентов.

— заданный вектор коэффициентов.

Тогда соотношения (4.1)—(4.5) описывают типичную задачу линейного программирования.

В общем случае можно рассматривать задачу, в которой целевая функция (4.3) не обязательно линейная, например мультипликативная функция типа производственной функции Кобба — Дугласа

F( )= a0x1a1x2a2…xnan , a1+a2+…+an=1 (4.6)

В этом случае будем иметь дело с нелинейной задачей оптимизации выпуска. Приведенная постановка задачи оптимизации производства при условии соблюдения экологических норм соответствует устойчивому развитию. В отличие от традиционных оптимизационных моделей, допустимое множество которых формируется только двумя первыми производственными соотношениями (4.4), эта модель включает еще и ограничение на «чистоту» производства. Для соблюдения последнего условия в (4.4), которое в развернутой форме, согласно (4.2), представляет собой ограничение по каждому типу загрязнения

xj ≤ zi* i= 1,2,...,m, (4.7)

необходимо делать выбор: либо применять более совершенные технологии, либо заменять «грязные» ресурсы на более «чистые». В противном случае из-за ограничений (4.7) допустимые объемы используемых ресурсов х могут оказаться столь незначительными, что нельзя будет обеспечить экономически приемлемого объема выпуска продукции.

По сути, экологические ограничения — это своего рода «управление» производственным процессом по принципу строгого регулирования его интенсивности.

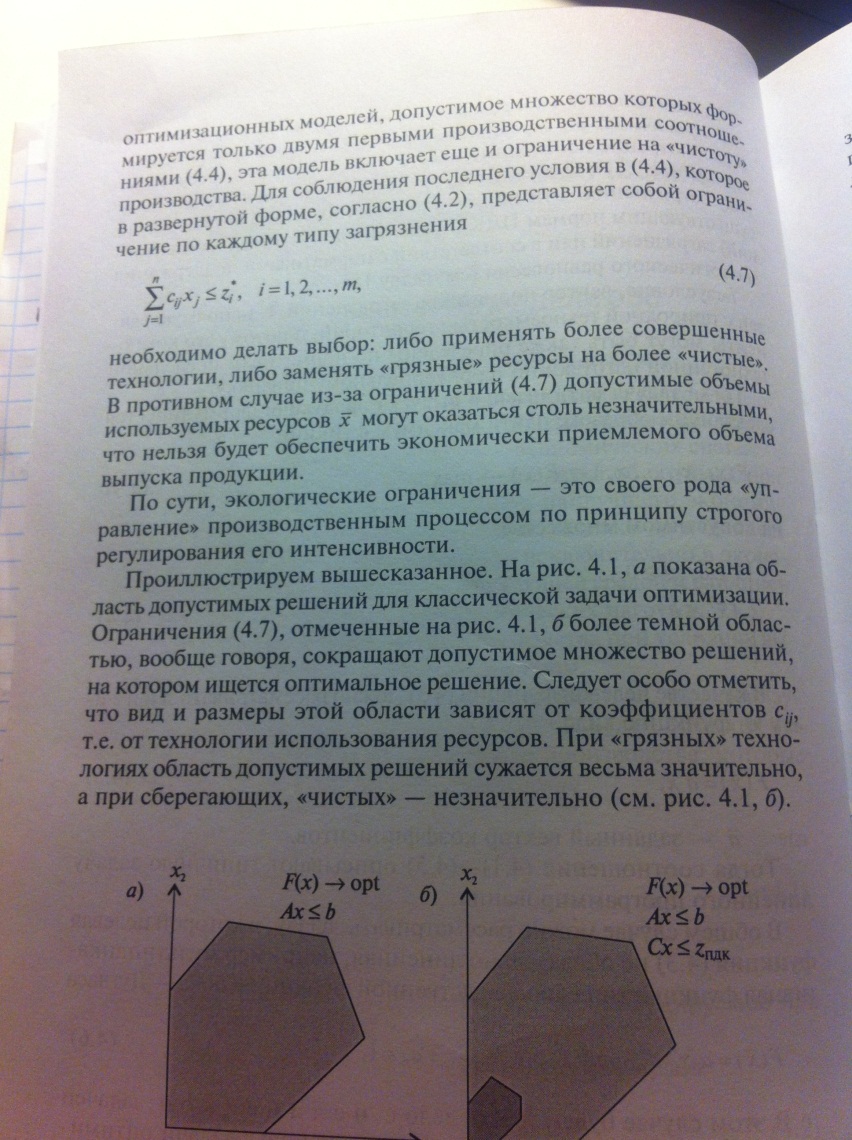

Проиллюстрируем вышесказанное. На рис. 4.1, а показана область допустимых решений для классической задачи оптимизации. Ограничения (4.7), отмеченные на рис. 4.1, б более темной областью, вообще говоря, сокращают допустимое множество решений, на котором ищется оптимальное решение. Следует особо отметить, что вид и размеры этой области зависят от коэффициентов сij, т.е. от технологии использования ресурсов. При «грязных» технологиях область допустимых решений сужается весьма значительно, а при сберегающих, «чистых» — незначительно (см. рис. 4.1, б).

Заметим, что с точки зрения формулировки задачи оптимизации матрицы технологических ограничений А и удельных загрязнении Ср можно было бы объединить, как и векторы технологических и экологических ограничений и z*. Тогда задача оптимизации имеет традиционную форму математической записи . однако здесь сознательно проведено такое разделение, поскольку если технологические ограничения в значительной мере зависят от конкретных возможностей производства и могут варьироваться , то экологические ограничения, наоборот, являются жесткими, априори заданными и не подлежат изменениям в сторону их ослабления (увеличения компонент вектора z* по желанию производителя).

Модель (4.3)- (4.7) относится скорее к области макроэкономики, когда выпуск можно отождествить с ВВП страны или с валовой продукцией региона. Тогда условие (4.7) является механизмом управления технологической политики (быть может и законодательным). Для микроэкономики на уровне отдельного производства эта модель не будет работать, поскольку производитель заинтересован прежде всего в достижении наибольшего выпуска (4.3), и вопрос о соблюдении экологических норм (4.7) остается для него второстепенным, хотя бы потому, что это требование никак не отражено в целевой функции.