- •Л. А. Хандожко экономическая метеорология

- •Раздел I общие положения об использовании метеорологической информации в народном хозяйстве

- •Глава 1

- •1,1. Метеорологическая информационная сеть

- •1.2. Основные виды метеорологической информации, используемой в народном хозяйстве

- •1.4. Общая характеристика метеорологического обеспечения народного хозяйства: схема, структура, содержание

- •2.1. Потребители метеорологической информации

- •2.2. Специализированное метеорологическое обеспечение

- •2.2.1. Определения

- •2.2.2. Потребность в специализированном метеорологическом

- •2.2.5. Требования, предъявляемые к специализированному метеорологическому обеспечению

- •2.3. Коммерциализация специализированного метеорологического обеспечения

- •3.2. Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства

- •3.2.2. Зависимость сельскохозяйственного производства от метеорологических условий

- •3.5. Метеорологическое обеспечение других отраслей

- •Раздел II

- •Глава 4

- •4.2. Теоретические основы разделения прогнозов по времени действия

- •4.3. Показатели распространения и последствий опасных гидрометеорологических явлений

- •Глава 5

- •5.1. Методические прогнозы

- •5.2. Стандартные (тривиальные) прогнозы

- •Глава 6

- •6.1. Некоторые понятия и определения

- •6.2. Назначение оценки успешности прогнозов. Требования, предъявляемые к оценке успешности прогнозов

- •6.3. Системы оценки успешности прогнозов

- •6.6. Оценка успешности численных прогнозов метеорологических величин

- •6.7. Региональная оценка успешности альтернативных прогнозов

- •6.8. Принципы использования критериев успешности альтернативных и многофазовых прогнозов

- •Теоретические и методические основы использования метеорологических прогнозов

- •Глава 8

- •8.1. Элементы статистического анализа

- •8.2. Априорные и апостериорные вероятности

- •9.1. Выбор оптимальных решений в условиях полной информационной неопределенности

- •10.1. Экономическая информация в системе погода—прогноз—потребитель

- •10.2. Матричная форма обобщения и анализа прогностической информации

- •10.3. Категорические и вероятностные прогнозы в модели принятия погодо-хозяйственных решений

- •10.4. Функция полезности и формы ее представления

- •11.2.2. Оптимальные решения и стратегии — центральное звено системы управления

- •11.4. Байесовская оценка средних потерь

- •11.5. Учет некардинальности мер защиты

- •11.8. Выбор оптимальных погодо-хозяйственных решений и стратегий на основе байесовского подхода

- •Глава 12

- •12.1. Общая характеристика климата и его учет

- •12.2.1. Выбор оптимальной климатологической стратегии при кардинальных мерах защиты

- •12.2.2. Выбор оптимальной климатологической стратегии при частичных мерах защиты

- •12.3. Выбор оптимальной стратегии. Номограмма потерь

- •12.3.1. Кардинальные меры защиты

- •12.6. Параметрические критерии выбора оптимальной стратегии

- •12.6.1. Пороговая оправдываемость прогнозов

- •12.6.2. Критерии, отражающие требования потребителя к успешности метеорологических прогнозов

- •Раздел V

- •Глава 13

- •13.1. Чувствительность потребителя к воздействию погодных условий

- •13.2. Показатели влияния погодных условий

- •13.3. Адаптация потребителя к ожидаемым условиям погоды

- •13.3.1. Определение, назначение и пути реализации

- •14.1. К истории решаемой проблемы

- •14.2. Факторы, определяющие проблему

- •14.3. Методические основы оценки экономического эффекта метеорологических прогнозов

- •14.4. Оценка экономического эффекта и экономической эффективности использования краткосрочных метеорологических прогнозов

- •14.5. Некоторые результаты оценки экономической полезности гидрометеорологической информации

- •14.6. Гидрометеорологический фактор в системе национальных счетов

- •.Раздел VI оценка экономической полезности метеорологической информации в отдельных отраслях народного хозяйства

- •Глава 15 использование метеорологической информации в сельскохозяйственном производстве

- •15.1. Сельскохозяйственное производство и его зависимость от погоды и климата

- •15.2. Потери в сельскохозяйственном производстве по метеорологическим причинам

- •15.3. Прогнозы для сельскохозяйственного производства и их экономическая полезность

- •15.3.1. Агрометеорологические прогнозы

- •16.1. Энергетические системы

- •16.2. Оптимальное использование метеорологической информации в теплоэнергетике

- •16.2.1. Теплоэнергетика. Зависимость расхода тепла от метеорологических условий.

- •16.2.3. Матрица систематических потерь.

- •16.2.4. Оценка ресурсосбережения в теплоэнергетике

- •16.3. Оптимальное использование метеорологической информации на других предприятиях тэк

- •17.2. Автомобильный транспорт

- •17.4. Гражданская авиация

- •1) Сокращение затрат на изыскания при проектировании (за исключением затрат на организацию метеорологических станций, наблюдений и специальной обработки данных);

- •18.3. Климатическая информация в энергетике

- •18.4. Климатическая информация в других отраслях экономики

- •18.5. Климатические ресурсы

- •3Потерь 214 тепловых 388 стоимостных 391 расходов 213 Функция риска 236 целевая 236

.Раздел VI оценка экономической полезности метеорологической информации в отдельных отраслях народного хозяйства

Глава 15 использование метеорологической информации в сельскохозяйственном производстве

15.1. Сельскохозяйственное производство и его зависимость от погоды и климата

Важнейшей отраслью материального производства является сельское хозяйство. Это специфическая отрасль экономики, располагающая 410 млн. га пахотных угодий и требующая технически современного оснащения. В валовом внутреннем продукте страны сельское хозяйство занимает второе место после промышленности.

Сельскохозяйственное производство включает земледелие (полеводство, овощеводство, плодоводство, виноградарство и др.) и животноводство (скотоводство, свиноводство, овцеводство, оленеводство, птицеводство и др.). Земледелие — основа сельского хозяйства, а зерновое хозяйство является главным направлением сельскохозяйственного производства.

Основными производственными объектами в данной отрасли являются: сельскохозяйственные производственные объединения (СПО), совхозы, сельскохозяйственные акционерные общества, специализированные коммерческие объединения, кооперативные хозяйства, животноводческие комплексы, птицефабрики и др. В частности, в России около 260 тыс. фермерских хозяйств, которые дают 3 % сельскохозяйственной продукции. Остальная доля вырабатывается крупными СПО, совхозами и другими кооперативными предприятиями.

Основными сельскохозяйственными культурами в России являются: зерновые (в том числе кукуруза, рис), зернобобовые, под

солнечник, картофель, сахарная свекла, овощи, фрукты, ягоды, виноград.

Наибольшие площади заняты под зерновыми и овощными культурами и картофелем.

Специфика сельскохозяйственного производства состоит в следующем:

постоянное влияние погоды;

сезонный характер работ;

обширные площади обработки и ухода;

отсутствие эффективных мер защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных и опасных условий погоды.

Эта отрасль производства резко выделяется по климатическим зонам. Наряду с этим агротехнические мероприятия носят сезонный характер (сроки и дозы внесения удобрений, сроки сева, нормы высева и другие особенности).

Сельскохозяйственное производство испытывает многообразие воздействий погодных условий на произрастание культур. Здесь проявляется комплекс опасных метеорологических условий (табл. 15.1).

Таблица 15.1

Опасные для сельскохозяйственного производства метеорологические

условия

Сезон

Последствия

Обильные снегопады на не- замерзшую почву и последующие низкие температуры Образование ледяной корки

Длительные морозы при небольшой высоте снежного покрова или его отсутствии

Морозная малоснежная погода

Резкое, значительное потепление. Быстрое снеготаяние

Зима

Весна

Выпревание озимых (углеводное истощение)

Выпревание, вымерзание (обезвоживание и разрушение клеток кристаллами льда) Вымерзание озимых

Вымерзание озимых

Затопление посевов на 10—15 сут — частичное вымокание, на 25 сут и более — полная гибель растений Иссушение почвы, слабое развитие растений. При сильном ветре возможно оголение корневой системы. В южных районах особо опасны пыльные и черные бур

Сезон |

Явления, условия погоды |

Последствия |

|

Заморозки |

Частичная или полная гибель овощ |

|

|

ных, повреждения садовых культур |

Лето |

Сильные ветры с ливнями |

Полегание злаковых, повреждение |

|

|

других культур |

|

Град |

Может привести к гибели практи |

|

|

чески всех сельскохозяйственных |

|

|

культур |

|

Суховеи, пыльные бури |

Высушивание и снос деятельного |

|

|

слоя почвы. Полное уничтожение |

|

|

растений |

|

Засуха |

Гибель растений на огромных тер |

|

|

риториях. Резкое снижение продук |

|

|

тивности в животноводстве. Опас |

|

|

ность значительных лесных пожа |

|

|

ров |

|

Продолжительные дожди, |

Полегание зерновых |

|

сильный ветер |

|

Осень |

Заморозки |

Частичная или массовая порча |

|

|

сельскохозяйственных культур |

|

Резкое похолодание с дож |

Задержка или срыв уборки урожая. |

|

дями и мокрым снегом |

Возможны значительные потери |

|

|

при уборке |

Урожай озимых и яровых сельскохозяйственных культур складывается под влиянием всех метеорологических условий, начиная с зимнего периода. Снегозапасы, а значит и влагозапасы на весну определяют биологическую продуктивность растений на первых фазах развития. Достаточное количество осадков весной усиливает процессы наращивания продуктивной массы при необходимом достатке солнечной радиации и суммарных температур воздуха и почвы.

Благоприятные условия произрастания сельскохозяйственных культур могут быть нарушены главным образом избыточным тепловым режимом и недостатком влаги. Влагозапасы на обширных территориях страны формируются и распределяются крайне неравномерно. Нередко обилие дождей в летне-осенний период вызывает потери урожая. Однако по масштабам потерь35 печальное первенство остается за засухой. В годы засух урожайность снижается до 20—25 %, а в годы жестоких засух (примерно один раз в 100 лет) до 40 % и более.

Для характеристики засух используется гидротермический коэффициент Г. Т. Селянинова (ГТК):

ГТК = (£0С(Г> 10 °С))/&Т> 10 °С: 10), (15.1)

i=i i=i

п

где £ОС(Т > 10 °С)— суммарное количество осадков за вегетацион-

(=i

ный период по всем п случаям при температуре воздуха выше 10 °С;

п

YjT > Ю °С — сумма температур за тот же период.

/=1

Принята следующая характеристика засух по значению ГТК: < 0,4 — признак очень сильной засухи, 0,4—0,5 — сильная засуха, > 0,6 — средняя засуха. По данным о влажности почвы оценку засушливости устанавливают по формуле Н. В. Вова:

tf=10(W + #)/£r, (15.2)

<=1

где W — запас продуктивной влаги в 100-сантиметровом слое почвы весной (мм); Н — количество осадков, выпавших с весны до мо-

п

мента расчета (мм); — сумма температур от даты перехода тем-

i=i

пературы воздуха через 0 °С весной.

В зависимости от времени наступления различают три типа засух: весеннюю, летнюю и осеннюю. Наиболее опасна весенняя, развивающаяся на фоне недостаточного увлажнения почвы осадками в осенне-зимний период. Анализ засух на территории СССР за последние 100 лет представлен в табл. 15.2.

Поскольку предсказуемость погодных условий на длительные сроки низкая, задача прогнозирования, в том числе и засух, остается еще не решенной, несмотря на крайнюю необходимость таких прогнозов для народного хозяйства.

В переходные сезоны особую роль играют заморозки. Интенсивность заморозков в воздухе и на почве определяется не только адвективным понижением температуры и радиационными потерями тепла, но и особенностями местности (низины, открытые северным ветрам долины и т. п.).

В периоды ранних весенних и поздних осенних заморозков температура воздуха может понизиться до -7, -8 °С.

|

Засухи на территории СССР Характер засухи |

Снижение урожайности зерновых, % |

Повторяемость засухи |

Год |

Исключительно |

30—40 |

1 раз в 100 лет |

1975 |

жестокая |

|

|

|

Жестокая |

20—30 |

1 раз в 10—15 лет |

1963, 1965, 1981 |

Сильная |

10—20 |

1 раз в 5—7 лет |

1954,1955,1957, 1967, 1968,1972, 1979, 1980 |

Средняя |

5—7 |

1 раз в 4 года |

1951, 1964,1969, 1974, 1982 |

Защитные мероприятия направлены на снижение эффективного излучения почвы, т.е. потерь тепла верхним слоем почвы, что в свою очередь и вызывает понижение температуры слоя воздуха, непосредственно прилегающего к поверхности почвы.

Различают два вида защиты от заморозков: биологический и агротехнический. Биологический означает выведение селекционным путем заморозкоустойчивых сортов полевых и садовых растений. Агротехническая защита разделяется на три типа: сохранение тепла, перемешивание воздуха и дополнительный обогрев. Отсюда наиболее распространенными способами защиты являются: укрытие пленкой, утепление грунта, дождевание (дождевальные системы), вентиляция (использование авиационных двигателей), дымление — образование дымовых завес.

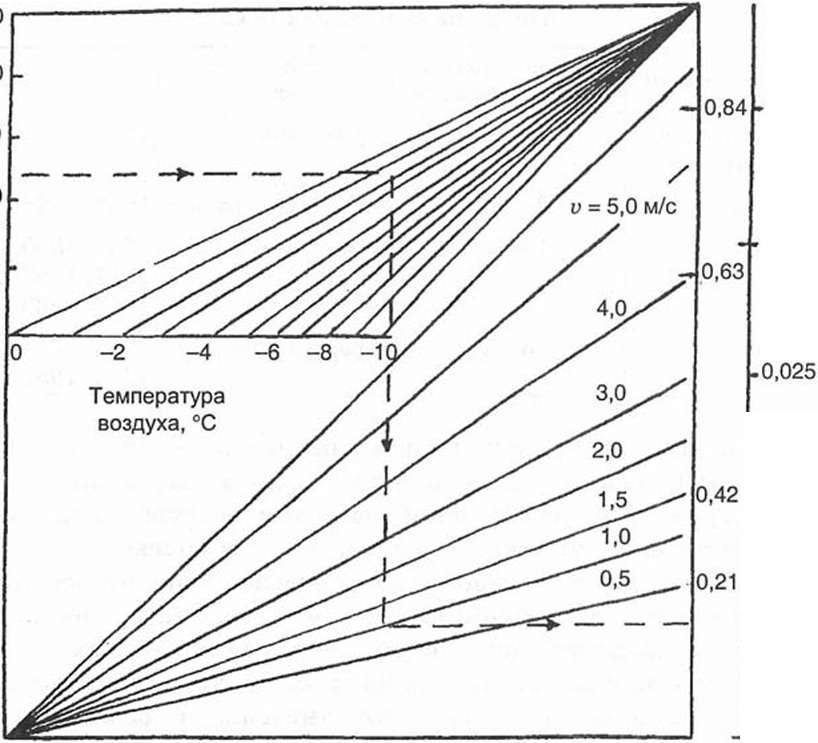

Наиболее надежным способом защиты в зарубежной сельскохозяйственной (фермерской) практике считается дождевание. В ряде стран (Англия, Германия, США и др.) имеются многоцелевые дождевальные системы. Они используются для различных целей: вегетационных, противозаморозковых, удобрительных поливов, борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур. Возможность того или иного изменения такой системы зависит от ожидаемых условий погоды. Теоретически установлено (Р. Е. Кибар- дин, Е. П. Олефир, В. С. Шкреба), что мера (интенсивность) проти- возаморозкового дождевания (е/д мм/мин) зависит от температуры, влажности воздуха и скорости ветра (рис. 15.1).

Применительно к региональным и экономическим условиям в России используются различные способы защиты от заморозков. Комплексная схема мероприятий по борьбе с заморозками была разработана в ГГО (рис. 15.2).

I

мм/мин

0,042

0,033

Q

МДж/(м2

• ч)

-0,017

.0,008

Рис.

15.1. Номограмма для определения

интенсивности противозамо-

розкового

дождевания в зависимости от

метеорологических условий. v

—

скорость ветра,

Q

—

потери тепла при заморозках,

I

— интенсивность

дождевания.