- •Л. А. Хандожко экономическая метеорология

- •Раздел I общие положения об использовании метеорологической информации в народном хозяйстве

- •Глава 1

- •1,1. Метеорологическая информационная сеть

- •1.2. Основные виды метеорологической информации, используемой в народном хозяйстве

- •1.4. Общая характеристика метеорологического обеспечения народного хозяйства: схема, структура, содержание

- •2.1. Потребители метеорологической информации

- •2.2. Специализированное метеорологическое обеспечение

- •2.2.1. Определения

- •2.2.2. Потребность в специализированном метеорологическом

- •2.2.5. Требования, предъявляемые к специализированному метеорологическому обеспечению

- •2.3. Коммерциализация специализированного метеорологического обеспечения

- •3.2. Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства

- •3.2.2. Зависимость сельскохозяйственного производства от метеорологических условий

- •3.5. Метеорологическое обеспечение других отраслей

- •Раздел II

- •Глава 4

- •4.2. Теоретические основы разделения прогнозов по времени действия

- •4.3. Показатели распространения и последствий опасных гидрометеорологических явлений

- •Глава 5

- •5.1. Методические прогнозы

- •5.2. Стандартные (тривиальные) прогнозы

- •Глава 6

- •6.1. Некоторые понятия и определения

- •6.2. Назначение оценки успешности прогнозов. Требования, предъявляемые к оценке успешности прогнозов

- •6.3. Системы оценки успешности прогнозов

- •6.6. Оценка успешности численных прогнозов метеорологических величин

- •6.7. Региональная оценка успешности альтернативных прогнозов

- •6.8. Принципы использования критериев успешности альтернативных и многофазовых прогнозов

- •Теоретические и методические основы использования метеорологических прогнозов

- •Глава 8

- •8.1. Элементы статистического анализа

- •8.2. Априорные и апостериорные вероятности

- •9.1. Выбор оптимальных решений в условиях полной информационной неопределенности

- •10.1. Экономическая информация в системе погода—прогноз—потребитель

- •10.2. Матричная форма обобщения и анализа прогностической информации

- •10.3. Категорические и вероятностные прогнозы в модели принятия погодо-хозяйственных решений

- •10.4. Функция полезности и формы ее представления

- •11.2.2. Оптимальные решения и стратегии — центральное звено системы управления

- •11.4. Байесовская оценка средних потерь

- •11.5. Учет некардинальности мер защиты

- •11.8. Выбор оптимальных погодо-хозяйственных решений и стратегий на основе байесовского подхода

- •Глава 12

- •12.1. Общая характеристика климата и его учет

- •12.2.1. Выбор оптимальной климатологической стратегии при кардинальных мерах защиты

- •12.2.2. Выбор оптимальной климатологической стратегии при частичных мерах защиты

- •12.3. Выбор оптимальной стратегии. Номограмма потерь

- •12.3.1. Кардинальные меры защиты

- •12.6. Параметрические критерии выбора оптимальной стратегии

- •12.6.1. Пороговая оправдываемость прогнозов

- •12.6.2. Критерии, отражающие требования потребителя к успешности метеорологических прогнозов

- •Раздел V

- •Глава 13

- •13.1. Чувствительность потребителя к воздействию погодных условий

- •13.2. Показатели влияния погодных условий

- •13.3. Адаптация потребителя к ожидаемым условиям погоды

- •13.3.1. Определение, назначение и пути реализации

- •14.1. К истории решаемой проблемы

- •14.2. Факторы, определяющие проблему

- •14.3. Методические основы оценки экономического эффекта метеорологических прогнозов

- •14.4. Оценка экономического эффекта и экономической эффективности использования краткосрочных метеорологических прогнозов

- •14.5. Некоторые результаты оценки экономической полезности гидрометеорологической информации

- •14.6. Гидрометеорологический фактор в системе национальных счетов

- •.Раздел VI оценка экономической полезности метеорологической информации в отдельных отраслях народного хозяйства

- •Глава 15 использование метеорологической информации в сельскохозяйственном производстве

- •15.1. Сельскохозяйственное производство и его зависимость от погоды и климата

- •15.2. Потери в сельскохозяйственном производстве по метеорологическим причинам

- •15.3. Прогнозы для сельскохозяйственного производства и их экономическая полезность

- •15.3.1. Агрометеорологические прогнозы

- •16.1. Энергетические системы

- •16.2. Оптимальное использование метеорологической информации в теплоэнергетике

- •16.2.1. Теплоэнергетика. Зависимость расхода тепла от метеорологических условий.

- •16.2.3. Матрица систематических потерь.

- •16.2.4. Оценка ресурсосбережения в теплоэнергетике

- •16.3. Оптимальное использование метеорологической информации на других предприятиях тэк

- •17.2. Автомобильный транспорт

- •17.4. Гражданская авиация

- •1) Сокращение затрат на изыскания при проектировании (за исключением затрат на организацию метеорологических станций, наблюдений и специальной обработки данных);

- •18.3. Климатическая информация в энергетике

- •18.4. Климатическая информация в других отраслях экономики

- •18.5. Климатические ресурсы

- •3Потерь 214 тепловых 388 стоимостных 391 расходов 213 Функция риска 236 целевая 236

8.2. Априорные и апостериорные вероятности

Задачи, решаемые в экономической метеорологии, требуют знания вероятностных характеристик осуществления фактических и прогностических метеорологических величин и явлений погоды. Их вероятностная природа рассматривается как случайное проявление любого состояния среды. Здесь необходимо отвлечься от физической природы этих состояний и понимать их как отдельно взятые признаки, события, которые наблюдаются случайно, т.е. возникают в силу стечения обстоятельств. При таком подходе дается вероятностная оценка любого события как отдельно взятого в наборе событий.

Как в метеорологической среде, так и в целом в гидрометеорологической в качестве такого случайного события рассматриваются все явления (грозы, шквалы, туманы, гололед, ветровые или паводковые наводнения, ураганный ветер и др.), а также фиксированные значения метеорологических величин (температуры, ветра, поля давления и др.).

Кроме вероятностного описания метеорологических условий в некоторых задачах используются вероятности осуществления „событий", относящихся непосредственно к области производства (реализация объемов сбыта данной продукции; нарушения в технологическом режиме, нестабильность транспортных потоков, потери по метеорологическим причинам и др.).

Теория вероятностей изучает такие случайные события, которые отвечают случайности их проявления и для которых возможна объективная оценка любой доли из всех случаев. При этом допускается осуществление необходимого комплекса условий:

события проявляются в одинаковых условиях (природных, производственных и иных);

обозначенные в ряду этих условий события независимы,

события считаются равновозможными;

события обладают статистической устойчивостью (устойчивость частот относительно среднего от выборки к выборке).

Следует заметить, что необходимые условия носят гипотетический характер и в реальных вариациях состояний природной среды не всегда полностью выполнимы. Здесь более сложные случайные проявления, чем это очевидно из тривиального примера о выпадающем числе очков на верхней грани игральной кости.

Классическое определение вероятности события А, т. е. р(А), основано на понятии элементарных событий А, равновозможных и в равной мере однородных. Иначе

p(A) = n/N, (8.7)

где п — число элементарных событий данной однородности или типа А; N — общее число событий, содержащее А, наряду с другими событиями иной однородности.

Вероятность, как видим, события А проявляется через поведение его частоты. Если условия, сопутствующие событию А, проявляются N раз, а само событие осуществляется п раз, то при больших N частота n/N оказывается близкой к р(А) (закон больших чисел).

Если число событий стремится к бесконечности, то вероятность р(А) выступает уже в качестве вероятностной меры на множестве событий или на пространстве £"2, содержащем А.

В реальных оценках вероятность р устанавливается на основании конечного числа N, обеспечивающего требования достоверности статистической выборки.

Вероятность случайного события измеряется числом, заключенным между 0 и 1. Если событие при данном комплексе условий невозможно, его вероятность равна 0. При вероятности, равной 1, событие называется достоверным.

Рассмотрим два природных равновозможных события: дождь (Ф) и отсутствие дождя (Ф). За определенный период времени подготов

лена статистически представительная выборка N, позволяющая установить вероятности каждой из выбранных фаз дождя р(Ф) и р(Ф):

![]()

(8.8)

и

![]()

(8.9)

Прежде всего для определения вероятностей р(Ф) и р(Ф) выбирается ряд эмпирических данных. Эмпирические данные — это свод статистических сведений как результат последовательной, непрерывной выборки исследуемого признака, действия, состояния и т.п. Поэтому полученные вероятности являются эмпирическими.

Поскольку вероятности наличия (Ф) или отсутствия (Ф) дождя отражают характерные черты погодных условий (в данном пункте, районе) за длительный период, они рассматриваются как показатели климата и называются климатическими вероятностями. Климатические вероятности могут быть установлены и для других явлений и условий погоды. Важным условием является сбор статистически надежного объема информации.

Если рассматривать полученные вероятности р(Ф) и р(Ф) с позиции теории вероятностей, то можно утверждать, что выбранные фазы дождя дополнительно ничем не обусловлены, кроме как „действиями" самой природы. Такие вероятности называются еще и безусловными.

При относительно малых

числах

N отношению

n/N

приписывают термин

повторяемость.

Использование термина

вероятность

в этих

Рю

0,5

1985

1990

1993

0

I—i 1981

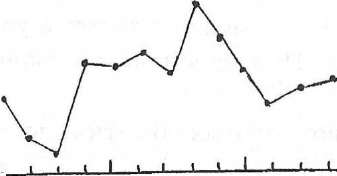

Рис. 8.1. Повторяемость р10 гроз в Санкт-Петербурге

.Вероятности р(А), отражающие природные или иные события, определяются независимо от лица, выполняющего эти операции, т.е. являются результатом объективной оценки, а потому называются априорными вероятностями (известными до „опыта", независимыми от „опыта"). Вероятности р(Ф) и р{Ф) являются априорными. В табл. 8.2 приведен пример априорных вероятностей скорости ветра для различных дискретных значений, используемых на практике.

|

Таблица 8.2 Априорная мера (вероятность) градаций скорости ветра Ф; М/С |

п(Ф,) |

Р(Ф<) |

П(Ф) |

р(ф) |

п(Ф) |

Р(Ф,) |

||

Ф,(0—5) Ф2(6—11) |

158 446 |

0,158 0,446 |

|б04 |

0,604 |

|

■820 |

0,820 |

|

Ф3(12—14) Ф4(15—19) |

216 98 |

0,216 0,098 |

|з14 |

0,314 |

|

|

|

|

Ф5(20—24) Ф6(> 25) |

68 14 |

0,068 0,014 |

|82 |

0,82 |

|

•180 |

0,180 |

|

I 1 |

1000 |

1,000 |

1000 |

1,000 |

1000 |

1,00 |

||

Рассмотрим теперь, что некоторое условие погоды не только осуществляется (Ф) как реальность природы, но и прогнозируется (П). Пусть в прогнозе допускается только одна из двух фаз условия погоды: „ожидается", „не ожидается"; „возможно", „не возможно". Обобщение таких прогнозов приведено в матрице сопряженности IJj ~ Ф, (табл. 8.3).

Таблица

8.3

Матрица

сопряженности альтернативных

прогнозов |

Прогноз IIj |

Ё«; м |

||

П — неблагоприятная погода ожидается |

П — неблагоприятная погода не ожидается (ожидается благоприятная погода) |

|||

Ф |

пп |

«12 |

«10 |

|

Ф |

П21 |

«22 |

«20 |

|

П I«< i=i |

«01 |

«02 |

N |

|

Выбранное явление или некоторое состояние как случайное событие подвергается статистическому анализу безотносительно к физической природе явления или условия погоды.

Будем полагать, что N — общее число случаев — отражает большую статистическую выборку. Тогда частоты пм, n0j и пи (см. табл. 8.3) можно представить в вероятностной форме.

Безусловные (априорные) вероятности определяются следующим образом:

вероятность неблагоприятного условия погоды (Ф)

р{Ф) = ^, (8-10)

N

вероятность благоприятных условий погоды (Ф)

р(ф)= lbs. = 1-Иж. (8.11)

N N

Следуя правилу сложения вероятностей, запишем

р(ф) + р(ф) = 1.

Вероятности текстов прогнозов находятся по тем же правилам:

вероятность текста прогноза — явление ожидается (77)

р(Л)=Al, (8.12)

N

вероятность текста прогноза — явление не ожидается (77)

Р(Я) = ^-. (8.13)

Сумма вероятностей р(П) и р(П) равна

р(Я) + р(Я) = 1.

Частоты Пц, характеризующие частость сопряжения Л, - Ф(, позволяют установить вероятность осуществления двух совместных событий П и Ф. Такие вероятности называются совместными и выражаются отношением вида

р(П> Ф) (8-14)

N

Информация, представленная формулой (8.14), есть набор предсказателей относительно явления Ф. Выбор предикторов Пу осуществлен в рамках метода прогнозирования, и можно полагать, что они содержат информацию относительно явления Ф,. Известно, что совместная вероятность осуществления событий П и Ф равна произведению вероятности осуществления П и условной вероятности осуществления Ф при известном П, т. е.

р(П, Ф) = р(П) ■ р{Ф/П), (8.15)

где р(Ф/П) — вероятность осуществления явления Ф, если для предвидения его уже использована дополнительная информация в виде прогноза П.

В силу того что вероятности р(П, Ф) устанавливаются на основании проведенного „опыта" — разработки прогноза или приобретения иной дополнительной информации, они получили название апостериорных.

Априорные и апостериорные вероятности приведены в табл. 8.4 (пример).

Таблица

8.4

Априорные

(безусловные) и апостериорные

(совместные) вероятности |

Сопряженность выражают частоты n,j |

Сопряженность выражают вероятности р(П, ф) - n,,/N |

|||||||

Прогноз rij |

i-i /-1 |

Прогноз Яу |

т |

||||||

Я |

Я |

Я |

Я |

||||||

Ф |

16 |

2 |

18 |

р(П, Ф) = 0,16 |

р(Я, Ф) = 0,02 |

р(Ф) = 0,18 |

|||

Ф |

3 |

79 |

81 |

р(Я, Ф)=0,03 |

р(Я,Ф) = 0,79 |

р(Я) = 0,82 |

|||

in, f.i |

19 |

81 |

100 |

р(Щ = 0,19 |

р(Я) = 0,81 |

1,00 |

|||

8.3. Условные вероятности

По завершении „опыта", т. е. набора данных в виде статистически значимого ансамбля N изучаемых величин П и Ф, можно установить вероятность иного рода. Сформулируем следующий вопрос: с какой вероятностью можно ожидать явление (условие погоды и т. п.) Ф, если об этом явлении уже имеется предварительная информация в виде прогноза П. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть ряд вероятностных условий.

Допустим, известны априорные вероятности осуществления каждой из двух фаз прогноза скорости ветра: р(Ф) при V > 12 м/с и р(Ф) при V = 0—11 м/с (табл. 8.5).

|

Таблица 8.5 Матрица сопряженности методических прогнозов скорости ветра при FmT2: 12 м/с. Санкт-Петербург, 1987—1990 гг. ф, |

л, |

I j |

|

ri(V > 12) |

П (V < 12) |

||

Ф(У> 12) Ф(У< 12) I Примечани рода матриц: „ма прогнозов и факт! рида сопряженное |

245 103 348 е. В научной литерат грида сопряженности 1ческих состояний..." ти прогнозов...". |

51 815 866 уре встречаются р для прогноза...", и др. Мы будем |

296 918 1214 азличные названия такого „матрица сопряженности 1спользовать термин „мат- |

По данным табл. 8.5 находим р(Ф) = n10/N = 296/1214 = 0,244 и р(Ф)= n20/N = 918/1214 = 0,756. Эти вероятности могут быть интерпретированы как природные (климатические), полученные в результате обработки данных наблюдений за скоростью ветра в Санкт-Петербурге за четырехлетний период в холодную часть года.

Допустим альтернативу (Ф, Ф) и рассмотрим два предиктора (П, П) — предсказатели той или иной фазы скорости ветра.

В реальной синоптической практике прогноз скорости ветра является многофазовым. Число прогнозируемых градаций достаточно велико. Однако здесь рассматривается простая альтернатива в силу того, что на сегодня условия использования прогнозов в основном сложились именно в виде такой же альтернативы. Например, при V = 0-^11 м/с регламентируются рабочие, производственные условия, а в случае FmT > 12 м/с производство функционирует в режиме „защиты". На основании матрицы сопряженности (см. табл. 8.5) можно установить вероятность осуществления текстов прогнозов Л и Л.Так,

П_

Ф

(8.16)

Л,

;

Ф

\

■ у

П

i

о

Пусть всего составлено 1214 прогнозов. Из 296 случаев Ф на

признак

П пришлось

245, т.е.

р

£

| = 0,112.

{Ф

В свою очередь этому признаку П соответствовало 103 из 918

случаев Ф, что составляет р

Отсюда полная вероятность признака 77 определяется так

:

р{П)

= р(Ф)Р

(8.16')

или р(Л) = 0,244 • 0,828 + 0,756 ■ 0,112 = 0,287.

Действительно, р(П) = = 348 :1214 = 0,287.

N

Вероятности р(Ф) и р(Ф) выполняют роль весовых коэффициентов при относительных долях (0,828 и 0,112) осуществления текста П в реализациях Ф и Ф.

В свою очередь полная вероятность противоположного признак

а

77

Ф

,

равная 0,713.

+

р(Ф)р

Ф

Суммарная вероятность признаков (77, 77): ]Гр(77у) = 1.

1

Теперь поставим задачу несколько иначе. Требуется найти условную вероятность того, что заданному тексту 77 принадлежит фаза Ф или что этому же тексту 77 — иная фаза Ф. Тогда можно воспользоваться формуло

й

fф

^

(8.17)

П

Возможна противоположная постановка задачи и поиск условной вероятности иного характера, а именно

'П4

(8.18)

Ф

Из уравнений (8.17) и (8.18) следуют оценки совместных вероятностей р(П, Ф) и р(Ф, П), что позволяет перейти к равенству

'п4

р{ф,)р

ф

V

' у

п

Отсюда с учетом (8.16) и принадлежности Ф1 к условию у находим условную вероятность осуществления фазы Ф, при известном тексте прогноза Л

р(ф,)р

ф

(8.19)

п

71

Ф

v

I

Р(Ф,)Р

i=1

Уравнение (8.19) называют формулой Байеса, или формулой вероятностей гипотез Фг.

Вместо уравнения (8.19) представляется возможным использовать более простое выражени

е

П_

Р(Ф,)Р

(8.20)

р(П

)

Формула (8.19), как и (8.20), отражает условную вероятность появления, осуществления некоторого признака (явления, неблагоприятного или благоприятного условия погоды ит. п.) Ф, при известном условии (тексте прогноза) П. В этом и содержится ответ на вопрос, поставленный в начале п. 8.3.

В соответствии с формулой (8.20) апостериорная оценка, в частности совместная вероятность р(Ф, П), пропорциональна произведению априорной оценки р(Ф) на правдоподобие полученной ин

П_

Ф

формации

р

насколько

вероятно получить информацию

П, если

полагать, что явление Ф осуществилось.

В свою очередь частное от деления двух

*ж

р(П)

вероятностей

ного прогноза Ф. Согласно данным табл. 8.5,

'Я'

=

2,88.

= 245 . 348 = 0,827

р(Я) ~ 296 ' 1214 ~ 0,287

Выражая формулу (8.19) или (8.20) через частоты п,7 альтернативного прогноза (см. табл. 8.3), запише

мпю я„ N п,п

Ф

м)

(8.21)

=

?п

"4)1

N

'01

— условная вероятность успешного прогноза наличия явления;

_

"21 _

=

921

"01

— условная вероятность ошибочного прогноза наличия явления;

(8.23)

(8.24)

(8.25)

П22 = ~ = Я22

— условная вероятность успешного прогноза отсутствия явления. В итоге матрица условных вероятностей р(Ф,/Л;) = qtj выглядит

так:

/ |

п |

п |

ф |

Чи |

Я12 |

ф |

Я 21 |

<?22 |

1 К i |

1 |

1 ) |

Если использовать те же данные табл. 8.5, то априорная (природная) вероятность фазы V > 12 м/с р(Ф) будет равна 0,244. Использование метода прогнозирования скорости ветра позволяет увеличить вероятность осуществления этой градации до значения

Гф)

pi —1 = 0,704. Условные вероятности, как видим, больше безусловных.

(фЛ

Следует подчеркнуть, что условные вероятности qtj = р —- ,

i У

определяемые по формуле Байеса, дают полное описание в вероятностной форме достоинств той или иной прогностической информации, которая используется потребителем в оперативной хозяйственной практике.

Поскольку условные вероятности (8.21)—(8.24) установлены после проведения „опыта" — использование предиктора П, то такие вероятности называются еще апостериорными условными вероятностями.

На основании данных табл. 8.5 находим значения д,7(табл. 8.6).

|

Таблица 8.6 Условные вероятности qtj осуществления Ф; при известном тексте прогноза /7( Фактически было, Ф, |

Прогноз [Jj |

|||

П |

П |

|||

Ф |

Яи= nu/noi= 0,704 |

|

?12= nl2/nQ2= 0,059 |

|

Ф |

?21= "2l/"oi= 0,296 |

|

q22=n22/n02 = 0,941 |

|

П (=i |

1,000 |

|

1,000 |

|

Отсюда следует, что в целях получения более достоверных сведений о явлении Ф (любом природном состоянии) используется дополнительное условие или в виде прогноза П, или в виде иной информации, в той или иной мере связанной с условиями осуществления Ф.

Матрицы сопряженности прогнозов (см. табл. 8.4) и условных (см. табл. 8.6) вероятностей разрабатываются по сезонам года или рабочим периодам (навигация, отопительный сезон, период посадочных работ в сельскохозяйственных предприятиях и т. п.).Наряду с условными вероятностями qtj = ^ — рассчиты-

Р(П,)

ваются условные вероятности иного рода — использования текста П при осуществившемся уже явлении Ф.

Другими словами, устанавливается соотношение вида

Яц

= ,

_L

,

• (8.26)

Р(Ф,)

По формуле (8.26) определяется вероятность правильных прогнозов наличия явления р(П/Ф)

р(П/Ф) = -^ = д'11. (8.27)

"ю

Величина q'n является мерой предупрежденности явления Ф. В синоптической практике оценке предупрежденности опасного явления придается особое значение, что непосредственно связано с убытками, которые несет потребитель.Глава 9

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИГР