- •Л. А. Хандожко экономическая метеорология

- •Раздел I общие положения об использовании метеорологической информации в народном хозяйстве

- •Глава 1

- •1,1. Метеорологическая информационная сеть

- •1.2. Основные виды метеорологической информации, используемой в народном хозяйстве

- •1.4. Общая характеристика метеорологического обеспечения народного хозяйства: схема, структура, содержание

- •2.1. Потребители метеорологической информации

- •2.2. Специализированное метеорологическое обеспечение

- •2.2.1. Определения

- •2.2.2. Потребность в специализированном метеорологическом

- •2.2.5. Требования, предъявляемые к специализированному метеорологическому обеспечению

- •2.3. Коммерциализация специализированного метеорологического обеспечения

- •3.2. Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства

- •3.2.2. Зависимость сельскохозяйственного производства от метеорологических условий

- •3.5. Метеорологическое обеспечение других отраслей

- •Раздел II

- •Глава 4

- •4.2. Теоретические основы разделения прогнозов по времени действия

- •4.3. Показатели распространения и последствий опасных гидрометеорологических явлений

- •Глава 5

- •5.1. Методические прогнозы

- •5.2. Стандартные (тривиальные) прогнозы

- •Глава 6

- •6.1. Некоторые понятия и определения

- •6.2. Назначение оценки успешности прогнозов. Требования, предъявляемые к оценке успешности прогнозов

- •6.3. Системы оценки успешности прогнозов

- •6.6. Оценка успешности численных прогнозов метеорологических величин

- •6.7. Региональная оценка успешности альтернативных прогнозов

- •6.8. Принципы использования критериев успешности альтернативных и многофазовых прогнозов

- •Теоретические и методические основы использования метеорологических прогнозов

- •Глава 8

- •8.1. Элементы статистического анализа

- •8.2. Априорные и апостериорные вероятности

- •9.1. Выбор оптимальных решений в условиях полной информационной неопределенности

- •10.1. Экономическая информация в системе погода—прогноз—потребитель

- •10.2. Матричная форма обобщения и анализа прогностической информации

- •10.3. Категорические и вероятностные прогнозы в модели принятия погодо-хозяйственных решений

- •10.4. Функция полезности и формы ее представления

- •11.2.2. Оптимальные решения и стратегии — центральное звено системы управления

- •11.4. Байесовская оценка средних потерь

- •11.5. Учет некардинальности мер защиты

- •11.8. Выбор оптимальных погодо-хозяйственных решений и стратегий на основе байесовского подхода

- •Глава 12

- •12.1. Общая характеристика климата и его учет

- •12.2.1. Выбор оптимальной климатологической стратегии при кардинальных мерах защиты

- •12.2.2. Выбор оптимальной климатологической стратегии при частичных мерах защиты

- •12.3. Выбор оптимальной стратегии. Номограмма потерь

- •12.3.1. Кардинальные меры защиты

- •12.6. Параметрические критерии выбора оптимальной стратегии

- •12.6.1. Пороговая оправдываемость прогнозов

- •12.6.2. Критерии, отражающие требования потребителя к успешности метеорологических прогнозов

- •Раздел V

- •Глава 13

- •13.1. Чувствительность потребителя к воздействию погодных условий

- •13.2. Показатели влияния погодных условий

- •13.3. Адаптация потребителя к ожидаемым условиям погоды

- •13.3.1. Определение, назначение и пути реализации

- •14.1. К истории решаемой проблемы

- •14.2. Факторы, определяющие проблему

- •14.3. Методические основы оценки экономического эффекта метеорологических прогнозов

- •14.4. Оценка экономического эффекта и экономической эффективности использования краткосрочных метеорологических прогнозов

- •14.5. Некоторые результаты оценки экономической полезности гидрометеорологической информации

- •14.6. Гидрометеорологический фактор в системе национальных счетов

- •.Раздел VI оценка экономической полезности метеорологической информации в отдельных отраслях народного хозяйства

- •Глава 15 использование метеорологической информации в сельскохозяйственном производстве

- •15.1. Сельскохозяйственное производство и его зависимость от погоды и климата

- •15.2. Потери в сельскохозяйственном производстве по метеорологическим причинам

- •15.3. Прогнозы для сельскохозяйственного производства и их экономическая полезность

- •15.3.1. Агрометеорологические прогнозы

- •16.1. Энергетические системы

- •16.2. Оптимальное использование метеорологической информации в теплоэнергетике

- •16.2.1. Теплоэнергетика. Зависимость расхода тепла от метеорологических условий.

- •16.2.3. Матрица систематических потерь.

- •16.2.4. Оценка ресурсосбережения в теплоэнергетике

- •16.3. Оптимальное использование метеорологической информации на других предприятиях тэк

- •17.2. Автомобильный транспорт

- •17.4. Гражданская авиация

- •1) Сокращение затрат на изыскания при проектировании (за исключением затрат на организацию метеорологических станций, наблюдений и специальной обработки данных);

- •18.3. Климатическая информация в энергетике

- •18.4. Климатическая информация в других отраслях экономики

- •18.5. Климатические ресурсы

- •3Потерь 214 тепловых 388 стоимостных 391 расходов 213 Функция риска 236 целевая 236

6.8. Принципы использования критериев успешности альтернативных и многофазовых прогнозов

Критерий „общая оправдываемость" р используется как приближенная мера качества прогнозов явлений погоды или прогнозов погоды в целом.

Каждый из таких критериев успешности, как Н, S, Q и и, отражает характерные свойства статистической взаимосвязи признаков П и Ф. Поэтому их необходимо использовать одновременно и давать комплексное заключение об успешности.

Так, критерии S и Н устанавливают преимущество методического прогноза относительно инерционного и случайного. Критерий Q показывает „близость" методического прогноза к идеальному. В свою очередь на основании критерия v определяется, насколько снижается энтропия прогнозируемого явления относительно климатической энтропии.

Критерии, основанные на показателе Пирсона %2 (К, и, С), используются как дополнение для оценки успешности прогнозов явлений или условий погоды, которые встречаются относительно редко и для которых велика вероятность случайной оценки рсл.

Критерии X и е, широко применяемые в зарубежной синоптической практике, следует использовать в целях получения дополнительной информации при разработке новых методов прогнозирования явлений и условий погоды.

Для оценки успешности многофазовых прогнозов используются критерии v, К и х, отражающие соответствующие качества прогнозов.Глава 7

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ СРЕДНЕСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ

Оценка успешности среднесрочных прогнозов

Наиболее распространенными являются среднесрочные прогнозы максимальной и минимальной температуры воздуха на 5 и 10 сут и прогноз количества осадков на 5 сут.

Для оценки прогнозов экстремальной температуры воздуха рассматривают следующие статистические показатели.

Средняя абсолютная ошибка прогноза

Л. А. Хандожко 1

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 1

Раздел I 18

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 18

3.2. Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства 78

3.3. Метеорологическое обеспечение транспорта 86

3.4. Метеорологическое обеспечение строительства 115

3.5. Метеорологическое обеспечение других отраслей 117

экономики 117

Раздел II 121

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ 121

Глава 4 121

СОВРЕМЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ 121

4.1. Основные классы и виды метеорологических прогнозов 121

4.2. Теоретические основы разделения прогнозов по времени действия 127

4.3. Показатели распространения и последствий опасных гидрометеорологических явлений 135

Глава 5 138

СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАНИЯ И ДОСТОВЕРНОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ 138

5.1. Методические прогнозы 138

5.2. Стандартные (тривиальные) прогнозы 144

Пц и га". 168

П, 172

(т ) It ) 199

1 = 0,828. 247

Яц = , _L , • (8.26) 258

Величина q'n является мерой предупрежденности явления Ф. В синоптической практике оценке предупрежденности опасного явления придается особое значение, что непосредственно связано с убытками, которые несет потребитель.Глава 9 258

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИГР 258

9.1. Выбор оптимальных решений в условиях полной информационной неопределенности 258

XPiai(ds) = 4>16- 269

(Щ 276

10.2. Матричная форма обобщения и анализа прогностической информации 281

10.4. Функция полезности и формы ее представления 285

WW 287

(10.12) 296

11.2. Погодо-хозяйственные решения и стратегии 320

11.3. Критерии оптимальности. Целевая функция 325

с = 1Е^(ф,^.)р(Ф1.,я>). (и.6) 326

7 = p(s>sM0KC) 328

(11.11) 329

11.4. Байесовская оценка средних потерь 331

(11.20) 337

11.5. Учет некардинальности мер защиты 340

га„ - га, 352

(С) 420

при р,п > 426

К Ш~е) 450

Ц 1-е) 462

Q„ 572

Р = пЬв(Ъа + d)yl, (18.8) 600

1 - Р,- 669

1=1

где |Гпр-Гф|. — абсолютная ошибка прогноза экстремальной температуры воздуха в течение 5- или 10-дневных прогнозов, 8; — климатическая изменчивость температуры для 5- или 10-дневки данного месяца в выбранном пункте.

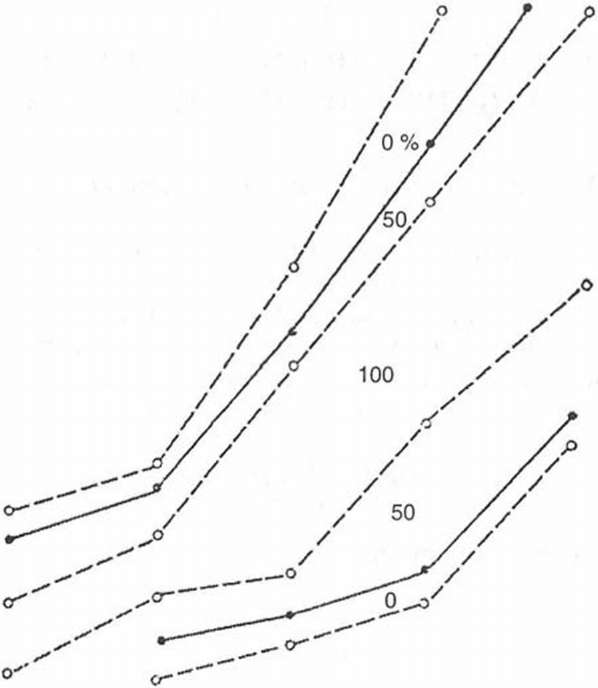

Оценка оправдываемости количества осадков на 5 сут осуществляется посредством привлечения „веса" оправдываемости (%) (рис. 7.1). Результат успешности находится как среднее значение критерия „оправдываемость":

P~infllt (7.3)

N i=i

где а, — вес (%) для данного 1-го прогноза.

Оценка успешности долгосрочных прогнозов

Для оценки прогнозов погоды на месяц, в которых содержатся ожидаемые значения аномалий средней месячной температуры воздуха, значения средней месячной температуры воздуха по территории и количества осадков, используются следующие положения.

О 1—3 4—14 15—49 £50 мм

Прогнозировалось количество осадков, Г7,-

Рис. 7.1. Оправдываемость (%) прогнозов количества осадков.

Аномалии температуры воздуха выбираются из принятых условий (табл. 7.1).

Таблица 7.1 Значения и характеристика аномалии температуры воздуха АТ

д т °с |

Характеристика |

0...1 1 |

|

|

Норма (около нормы) |

1...21 |

|

2...3J |

Выше нормы |

> 3 |

Выше нормы более чем на 3 °С |

-1 —-21 |

|

-2...-3J |

Ниже нормы |

<-3 |

Ниже нормы более чем на 3 °С |

Успешность аномалий температуры воздуха определяется по показателю аналогичности (оценка качества прогнозов по знаку), предложенному Н. А. Багровым:

п.-п

Р= \ (7.4)

п+ +п_

где п+(п_) — число станций (точек), в которых знаки прогнозируемой и фактической аномалий совпадают (не совпадают).

Величина р меняется от 4-1 (прогноз по знаку полностью оправдался во всех точках) до -1 (прогноз по знаку полностью не оправдался). При р = О прогноз на уровне случайного.

(7.5)

1

N i=i

где N — общее число станций, по которым проверяется прогноз; 5. = (Апр - Аф)( — ошибка прогноза аномалии на отдельной станции;

G; — среднее квадратическое отклонение фактических аномалий.

Если Q > 1, ошибка методического прогноза больше ошибки климатического; если Q = 1, погрешности методического и климатического прогнозов равны; если Q < 1, ошибка методического прогноза меньше ошибки климатического.

Совместная оценка прогнозов по критериям р и Q выполняется согласно правилам, приведенным в табл. 7.2.

|

Таблица 7.2 Оценка прогнозов по критериям р и Q р |

Q |

Оценка прогнозов |

>0 |

< 1 |

Хорошо |

>0 |

>1 |

Удовлетворительно по знаку |

<0 |

< 1 |

Удовлетворительно по значению |

<0 |

>1 |

Плохо |

Прогностические (х) и фактические (у) значения метеорологической величины, снятые в фиксированных точках, можно представить в виде рядов числовых значений. Корреляция этих рядов позволяет получить уравнение регрессии

и = ах + Ъ.

В случае абсолютного совпадения обоих полей (я, = yt) будем иметь коэффициент корреляции rxy = 1 и коэффициенты а = 0 и b = 0. Если конфигурации изолиний и географическое распределение градиентов примерно одинаковы, то rxy = 1, а ~ 1 и b Ф 0.

По величине отклонений коэффициента регрессии а от единицы и свободного члена b от нуля можно судить об аналогичности сравниваемых полей. В итоге коэффициент аналогичности, согласно А. П. Козыреву, записывается в виде

а = (1-а)2Ь1+(у-х)\ (7.6)

где 52 — среднее квадратическое отклонение поля у от поля х; х и

у — средние значения (уровни) поля у и х.

Слагаемое (1-а)252 характеризует сходство конфигурации изолиний и географического распределения градиентов сравниваемых полей. Второе слагаемое показывает разность значений их средних уровней. При полной аналогии двух полей а = 0. Чем больше величина а отличается от нуля, тем значительнее различаются сравниваемые поля.

Оценка оправдываемости месячной суммы осадков выполняется по формуле

p(S) = i(100S1+50S2+0S3), (7.7)

о

где S — площадь, в пределах которой осуществляется оценка; S1 — площадь, на которой прогноз оправдался на 100 %, т. е. ожидаемая и фактическая градации количества осадков совпали; S2 — прогноз оправдался на 50 %, т. е. прогноз и факт оказались в соседних градациях; S3 — площадь, на которой прогноз не оправдался.

Для оценки долгосрочных прогнозов могут использоваться обеспеченности (%) климатологических и методических прогнозов. Сравнение их показывает, насколько методические прогнозы предпочтительнее климатологических (А. А. Гире, К. В. Кондратович, 1978).

Если рассматривать оценку двухфазовых условий прогноза метеорологической величины „выше нормы" и „ниже нормы", то можно обобщить результаты прогнозирования в виде матрицы сопряженности. В этом случае допускается использование критерия качества Пирси—ОбуховаСогласно рекомендациям ВМО, для оценки успешности среднесрочных и долгосрочных прогнозов предложен критерий RMSSS (rot — mean — square skill score) — успешность по средней квадра- тической ошибке

РД/fQ

RMSSS = 100% (1 (7.9)

RMSp к

где RMSf — средняя квадратическая ошибка методического прогноза; RMSp — средняя квадратическая ошибка инерционного прогноза.

Если прогноз идеален, RMSSS = 100 %, если совпадает с инерционным, то RMSSS = 0 %.Раздел IV