- •Л. А. Хандожко экономическая метеорология

- •Раздел I общие положения об использовании метеорологической информации в народном хозяйстве

- •Глава 1

- •1,1. Метеорологическая информационная сеть

- •1.2. Основные виды метеорологической информации, используемой в народном хозяйстве

- •1.4. Общая характеристика метеорологического обеспечения народного хозяйства: схема, структура, содержание

- •2.1. Потребители метеорологической информации

- •2.2. Специализированное метеорологическое обеспечение

- •2.2.1. Определения

- •2.2.2. Потребность в специализированном метеорологическом

- •2.2.5. Требования, предъявляемые к специализированному метеорологическому обеспечению

- •2.3. Коммерциализация специализированного метеорологического обеспечения

- •3.2. Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства

- •3.2.2. Зависимость сельскохозяйственного производства от метеорологических условий

- •3.5. Метеорологическое обеспечение других отраслей

- •Раздел II

- •Глава 4

- •4.2. Теоретические основы разделения прогнозов по времени действия

- •4.3. Показатели распространения и последствий опасных гидрометеорологических явлений

- •Глава 5

- •5.1. Методические прогнозы

- •5.2. Стандартные (тривиальные) прогнозы

- •Глава 6

- •6.1. Некоторые понятия и определения

- •6.2. Назначение оценки успешности прогнозов. Требования, предъявляемые к оценке успешности прогнозов

- •6.3. Системы оценки успешности прогнозов

- •6.6. Оценка успешности численных прогнозов метеорологических величин

- •6.7. Региональная оценка успешности альтернативных прогнозов

- •6.8. Принципы использования критериев успешности альтернативных и многофазовых прогнозов

- •Теоретические и методические основы использования метеорологических прогнозов

- •Глава 8

- •8.1. Элементы статистического анализа

- •8.2. Априорные и апостериорные вероятности

- •9.1. Выбор оптимальных решений в условиях полной информационной неопределенности

- •10.1. Экономическая информация в системе погода—прогноз—потребитель

- •10.2. Матричная форма обобщения и анализа прогностической информации

- •10.3. Категорические и вероятностные прогнозы в модели принятия погодо-хозяйственных решений

- •10.4. Функция полезности и формы ее представления

- •11.2.2. Оптимальные решения и стратегии — центральное звено системы управления

- •11.4. Байесовская оценка средних потерь

- •11.5. Учет некардинальности мер защиты

- •11.8. Выбор оптимальных погодо-хозяйственных решений и стратегий на основе байесовского подхода

- •Глава 12

- •12.1. Общая характеристика климата и его учет

- •12.2.1. Выбор оптимальной климатологической стратегии при кардинальных мерах защиты

- •12.2.2. Выбор оптимальной климатологической стратегии при частичных мерах защиты

- •12.3. Выбор оптимальной стратегии. Номограмма потерь

- •12.3.1. Кардинальные меры защиты

- •12.6. Параметрические критерии выбора оптимальной стратегии

- •12.6.1. Пороговая оправдываемость прогнозов

- •12.6.2. Критерии, отражающие требования потребителя к успешности метеорологических прогнозов

- •Раздел V

- •Глава 13

- •13.1. Чувствительность потребителя к воздействию погодных условий

- •13.2. Показатели влияния погодных условий

- •13.3. Адаптация потребителя к ожидаемым условиям погоды

- •13.3.1. Определение, назначение и пути реализации

- •14.1. К истории решаемой проблемы

- •14.2. Факторы, определяющие проблему

- •14.3. Методические основы оценки экономического эффекта метеорологических прогнозов

- •14.4. Оценка экономического эффекта и экономической эффективности использования краткосрочных метеорологических прогнозов

- •14.5. Некоторые результаты оценки экономической полезности гидрометеорологической информации

- •14.6. Гидрометеорологический фактор в системе национальных счетов

- •.Раздел VI оценка экономической полезности метеорологической информации в отдельных отраслях народного хозяйства

- •Глава 15 использование метеорологической информации в сельскохозяйственном производстве

- •15.1. Сельскохозяйственное производство и его зависимость от погоды и климата

- •15.2. Потери в сельскохозяйственном производстве по метеорологическим причинам

- •15.3. Прогнозы для сельскохозяйственного производства и их экономическая полезность

- •15.3.1. Агрометеорологические прогнозы

- •16.1. Энергетические системы

- •16.2. Оптимальное использование метеорологической информации в теплоэнергетике

- •16.2.1. Теплоэнергетика. Зависимость расхода тепла от метеорологических условий.

- •16.2.3. Матрица систематических потерь.

- •16.2.4. Оценка ресурсосбережения в теплоэнергетике

- •16.3. Оптимальное использование метеорологической информации на других предприятиях тэк

- •17.2. Автомобильный транспорт

- •17.4. Гражданская авиация

- •1) Сокращение затрат на изыскания при проектировании (за исключением затрат на организацию метеорологических станций, наблюдений и специальной обработки данных);

- •18.3. Климатическая информация в энергетике

- •18.4. Климатическая информация в других отраслях экономики

- •18.5. Климатические ресурсы

- •3Потерь 214 тепловых 388 стоимостных 391 расходов 213 Функция риска 236 целевая 236

6.6. Оценка успешности численных прогнозов метеорологических величин

Современные прогнозы полей метеорологических величин (в основном давления воздуха и геопотенциальных высот) являются обязательным прогностическим материалом при разработке прогнозов погоды или ее отдельных составляющих.

Оценка успешности численных прогнозов может быть выполнена и без представления их в матричном виде. Для этого применяется ряд показателей успешности при наличии статистически обеспеченной выборки по территории прогнозирования. Значения прогнозируемых метеорологических величин, выраженных в i-x узлах сетки, сопоставляются с фактическими значениями. Используются следующие показатели.

(6.60)

где

8 — средняя абсолютная ошибка прогноза:

8 = 5/5,

![]()

8ф — средняя абсолютная фактическая изменчивость, равная:

![]()

При этом Хпр — прогностическое значение метеорологической величины, Хф — фактическое значение метеорологической величины на момент прогноза, ХИ — исходное значение метеорологической величины в момент разработки прогноза.

Чем меньше 8, тем лучше прогноз.

2. Отношение прогностической изменчивости к фактической (с точностью до 0,01)

ё = 5пр/8ф,

где 5пр — средняя абсолютная прогностическая изменчивость:

1 N I |

Если ё < 1, то прогноз дает систематическое занижение изменчивости; в случае ё > 1 — завышение.

3. Коэффициент корреляции между прогностическими и фактическими изменениями (с точностью до 0,01)

N Е(фФ-ф„)ДфпР i=i |

-ф „)г |

1 N |

N Х(ф - i=l |

N ФнШФПР-ФИ); (=1 |

|

jh Ф„Р- |

-Ф„),2- |

1 ' N |

N КФпр _;=1 |

~ Фи )i |

2 X |

|

-Ф„),2 |

1 N |

' N Х(ФФ -1=1 |

-Ф„),' |

2 |

Используется ряд показателей оправдываемости векторных величин (скорость ветра, перемещение барических образований и др.), для расчета которых используются прогностические карты приземного давления и карты AT. Они приведены в „Практикуме".

6.7. Региональная оценка успешности альтернативных прогнозов

Региональная оценка прогнозов выполняется для обширных территорий страны или континентальных регионов в целях исследования крупномасштабных пространственных характеристик успешности. Регион включает в себя ряд территорий административного подчинения. Возможно выделение части территории горной, низинной, прибрежной (морской) в виде отдельного частного региона.

(6.61)

водственным периодам или иным отрезкам времени, отвечающим специфике производственной деятельности потребителя или целой отрасли экономики.

Преимущественно используются следующие критерии: критерий Хайдке S, критерий надежности прогнозов по Н. А. Багрову Н, критерий точности прогнозов по JI. А. Обухову Q, информационное отношение и, показатель взаимной сопряженности признаков по А. А. Чупрову К и меры Гудмэна—Крускала т(П/Ф), х(Ф/П), т.

![]()

(6.63)

где S — площадь единичной территории, N* — число прогностических пунктов в пределах площади S.

Полученные результаты по региональной оценке носят квазипостоянный характер. Они рассматриваются как нормальные условия при выборе оптимальных хозяйственных решений в пределах данного региона. Прогнозы погоды по пункту и территории имеют свою специфику реализации, которая связана с различными стационарными видами работ и транспортными задачами потребителей. В зависимости от надежности прогнозирования (степени успешности прогнозов) изменяется риск хозяйственного использования прогнозов при планировании производственной деятельности.

В каждой стране региональная оценка прогнозов устанавливается в целях решения таких задач, как защита от опасных явлений погоды при размещении различных отраслевых производств и учет метеорологического риска при планировании предотвращения материальных и моральных потерь от стихийных бедствий.

Таким образом, центральной задачей региональной оценки является учет достижений прогностической науки в разработке более эффективных технологий использования прогнозов.

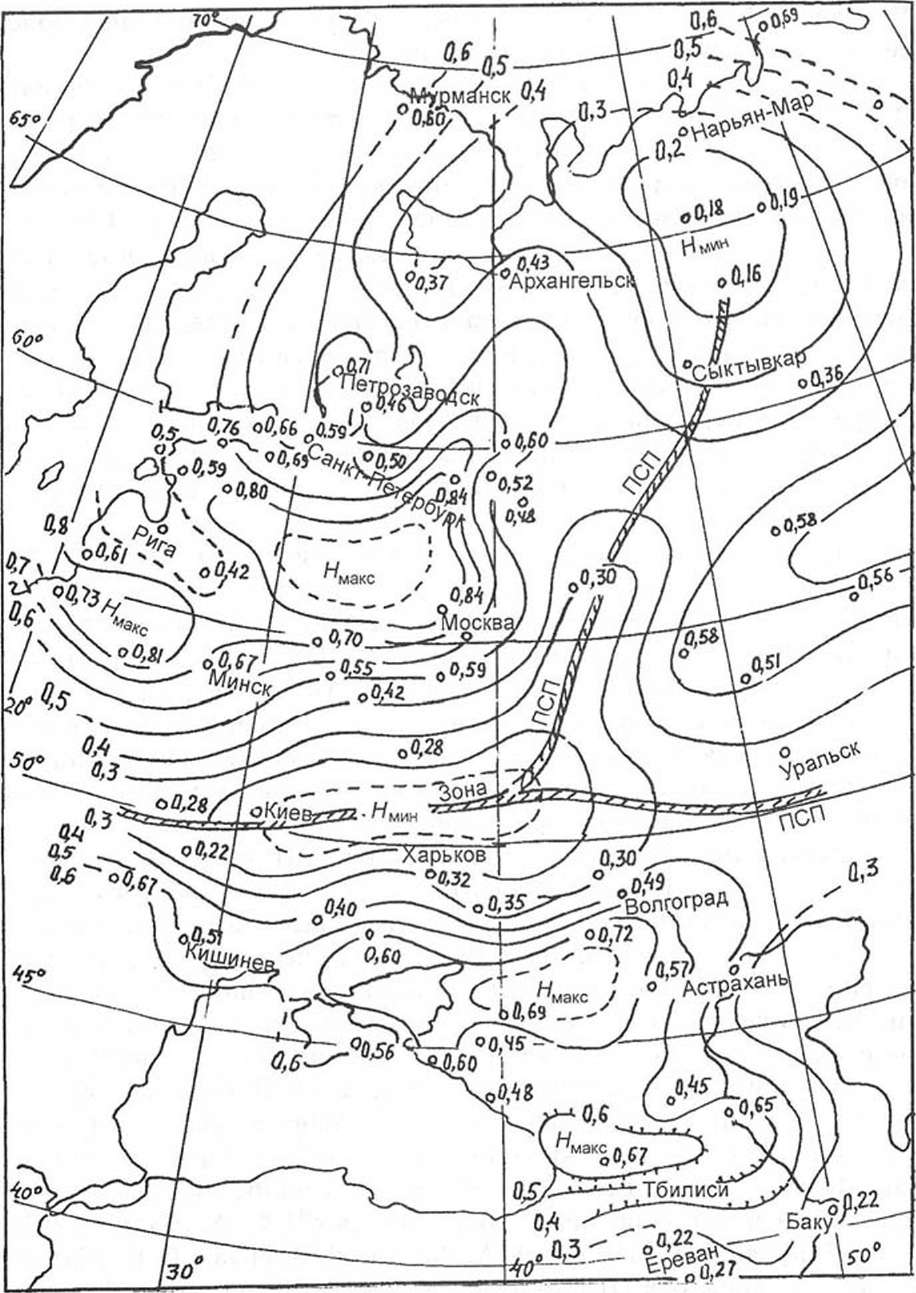

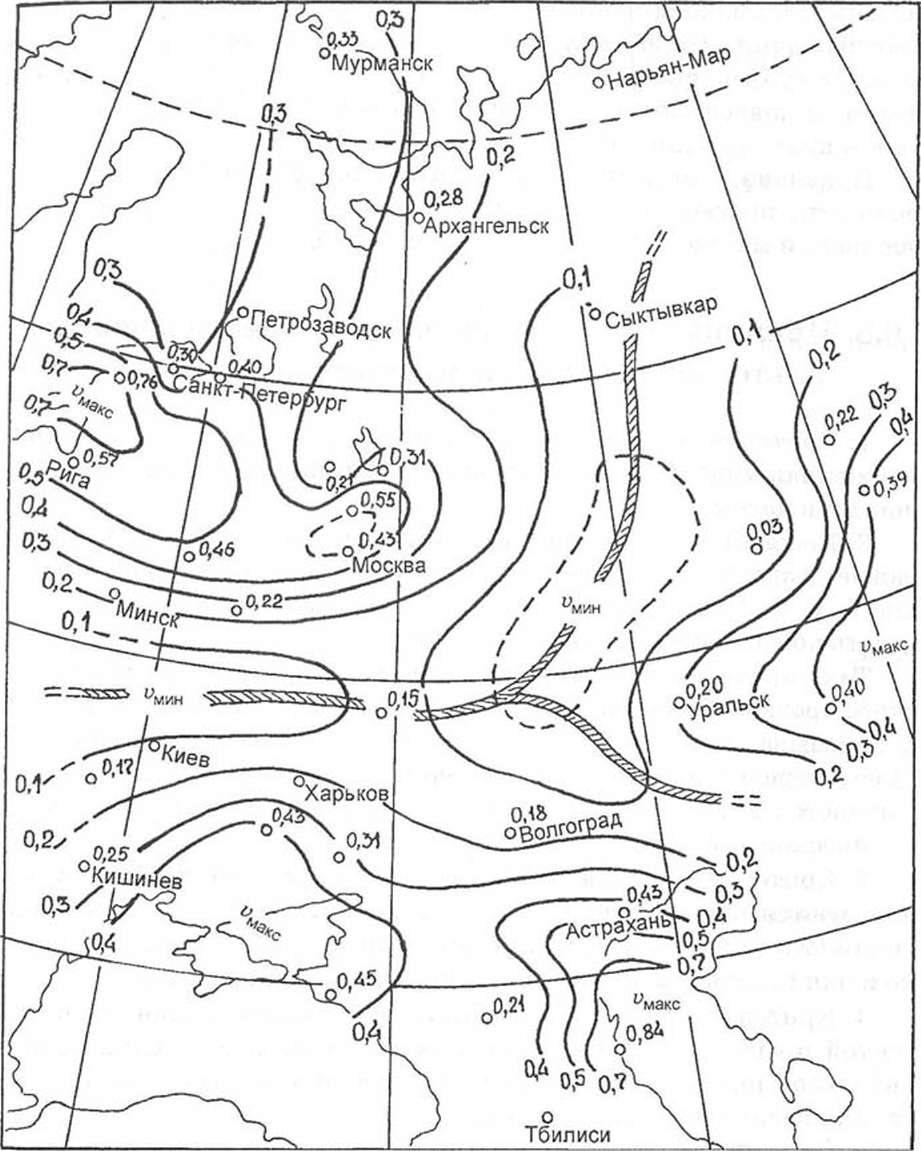

Для ЕТР выполнены региональные оценки прогноза гроз, гололеда, заморозков и других условий погоды.25

Для этого использовались прогнозы за 20-летний период (1970—1980-е годы). Общая сумма прогнозов скорости ветра по ЕТР составила около 60 тысяч, прогнозов гроз — примерно 30 тысяч. Успешность прогнозов, выполненная по критериям Багрова Н и информационному отношению и, приведена на рис. 6.2 и 6.3.

Погодные условия не полностью детерминированы с синоптическими процессами. Тем самым прогнозы отдельных состояний погоды по своей природе носят вероятностный характер. Прогнозист или рискует пропустить явление, или допускает риск перестраховки. Эти особенности прогнозирования отражаются в региональном распределении успешности прогнозов. Основная причина этого и заключается в сложности прогнозирования синоптических процессов, которые в „погоде" проявляются по-разному в различных регионах ЕТР.

Картированные критерии оценки успешности позволяют выделить регионы повышенной (Н > 0,5; v > 0,3) и соответственно пониженной успешности прогнозов. Особый научный и практический интерес вызывает широкая зона пониженной успешности прогнозов скорости ветра и гроз (см. рис. 6.2 и 6.3). Аналогичные зоны пониженной успешности в тех же регионах были обнаружены для прогнозов гололеда и заморозков. Такого рода региональную аппроксимацию успешности обусловила сама природа. Тем самым зона пониженной успешности прогнозов рассматривается как зона повышенной сложности прогнозирования (зона ПСП). В пределах зоны ПСП достаточно высокая повторяемость ошибок первого (ге12) и второго (п21) рода. Прогностическая информация по этой части ЕТР содержит повышенный метеорологический риск пропуска опасного явления. Следовательно, зона ПСП выступает зоной повышенного риска, что необходимо постоянно учитывать в хозяйственной практике, а также организациями МЧС в оперативном и перспективном планировании мероприятий специализированного назначения.

Исследование степени адекватности метеорологических прогнозов составляет одну из важнейших задач экономической метеорологии. Подтверждением тому служат многочисленные исследования в этой области метеорологии отечественных (М. А. Омшанский, А. А. Чупров, Н. А. Багров, М. А. Обухов, Г. В. Груза, Е. Е. Жуковский) и зарубежных (Н. Грингортен, Дж. Томпсон, JI. А. Гутман,

Рис.

6.2. Распределение критерия „надежность

прогнозов" по Н. А. Багрову Я —

меры успешности прогнозов скорости

ветра по европейской территории

России и сопредельным странам.

Рис.

6.3. Распределение информационного

отношения v

—

меры успешности прогнозов гроз по

европейской территории России и

сопредельным странам.

Е. X. Крускал) ученых, подчеркивавших экономическую значимость роста успешности метеорологических прогнозов.

Объективный анализ результатов оценки успешности прогнозов и получаемые выводы направлены на снижение главным образом опасных промахов (пропусков ОЯ и НГЯ) и перестраховочного прогнозирования. Ошибки-страховки нередко проявляются как результат субъективной психологической реакции прогнозиста, над которым довлеет „опасность" пропуска явления, грозящая не только его квалификационной оценке.

Признано, что достоверная информация об ошибочности и успешности прогнозов выступает как „мера прогресса в развитии и уточнении методов прогноза" (С. Лейс, 1987).