- •Кафедра теоретической и промышленной теплотехники Ларкин Дмитрий Константинович

- •140104 (10.07) – Промышленная теплоэнергетика

- •Оглавление

- •1. Теоретические основы трансформации теплоты.

- •1.1. Основные термины и понятия.

- •1.2. Классификация трансформаторов теплоты.

- •По холодо- или теплопроизводительности:

- •1.3. Рабочие тела трансформаторов теплоты.

- •1.4. Парокомпрессионные трансформаторы теплоты.

- •1.5. Газовые (воздушные) трансформаторы теплоты.

- •1.6. Абсорбционные трансформаторы теплоты.

- •1.7. Пароэжекторные трансформаторы теплоты.

- •2.2. Основные направления решения экологических проблем энергетики.

- •2.3. Сравнение традиционной системы теплоснабжения и тну

- •2.4. Современное состояние развития теплонасосной техники.

- •3. Примеры использования тну

- •3.1. Парокомпрессионные тну в системах оборотного водоснабжения.

- •Существующая схема

- •Расчёт существующей схемы

- •3.2. Парокомпрессионные тну в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

- •Расчёт теплового баланса помещения и параметров тну.

- •3.3. Воздушные трансформаторы теплоты в системах вентиляции и кондиционированиявоздуха производственных помещений.

- •3.4. Применение абсорбционных трансформаторов теплоты

- •4. Оборудование для трансформаторов теплоты.

- •4.1. Компрессоры.

- •4.2. Конденсаторы для трансформаторов теплоты

- •4.3. Испарители для трансформаторов теплоты

- •4.4. Вспомогательное оборудование для трансформаторов теплоты

- •4.5. Тепловой расчет теплообменых аппаратов для трансформаторов теплоты

1.5. Газовые (воздушные) трансформаторы теплоты.

Принципиальные схемы и термодинамические циклы газовых трансформаторов теплоты.

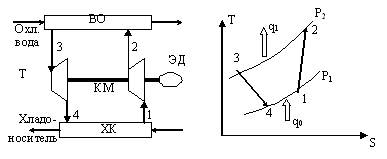

Газовые трансформаторы теплоты чаще всего используют воздух в качестве рабочего тела и поэтому обычно называются воздушными. Они отличается от парокомпрессионных тем, что весь цикл происходит в газовой фазе (т.е. без изменения агрегатного состояния рабочего тела). Вместо дроссельного вентиля используется турбина (детандер), совершающая работу и находящаяся на одном валу с компрессором, что позволяет снизить мощность привода компрессора и обеспечивать более глубокое охлаждение воздуха при расширении по сравнению с адиабатным дросселированием. Принципиальная схема и термодинамический цикл такой машины показаны на рис. 16.

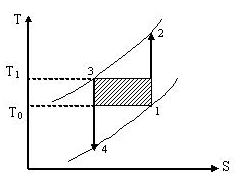

Принцип работы такой машины становится понятен при рассмотрении термодинамических процессов рабочего тела в ТS - диаграмме:

1-2 – адиабатное сжатие в компрессоре - КМ;

2-3 – изобарное охлаждение воздуха в воздухоохладителе – ВО ( отвод теплоты - q1 от рабочего тела при постоянном давлении);

3-4 – адиабатное расширение воздуха в детандере - Т;

4-1 – изобарный отвод теплоты из холодильной камеры ХК (или подвод теплоты - q0 к рабочему телу).

Рис. 16. Схема и термодинамический цикл воздушной холодильной машины.

Процессы сжатия в компрессоре и расширения в детандере происходят с увеличением энтропии вследствие необратимости. Весь цикл заключён между двумя изобарами Р1 и Р2.

Холодильная камера – ХК может служить непосредственно холодильником (без промежуточного хладоносителя). В этом случае холодный воздух после расширения в детандере поступает в камеру, охлаждает её и выбрасывается в атмосферу, а в компрессор поступает свежий воздух из атмосферы.

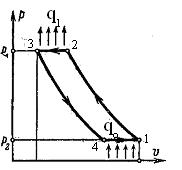

Цикл воздушной холодильной машины в р-v диаграмме изображен на рис.17.

Рис. 17. Термодинамический цикл воздушной холодильной машины в P-V диаграмме.

Холодильный коэффициент воздушной холодильной машины:

![]()

или иначе:

![]() .

.

Но так как:

,

и также

,

и также

,

,

то отсюда следует, что:

![]()

или (что то же самое):

![]() .

.

После чего получаем:

![]() .

.

Это выражение можно представить иначе:

.

.

Сравнение циклов воздушного трансформатора теплоты и эквивалентного цикла Карно.

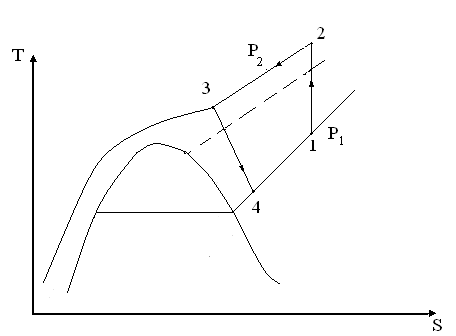

Газовые холодильные машины имеют невысокий холодильный коэффициент. Для сравнения на рис.18 показаны обратный цикл Карно и обратимый цикл воздушной холодильной машины, обеспечивающие одинаковые температуры горячего и холодного источников: Т1 и Т0.

Рис. 18. Сравнение обратных циклов Карно и воздушной холодильной машины

Из рисунка видно, что работа цикла Карно L значительно ниже, а холодопроизводительность Q0 больше, чем у воздушной машины. Следовательно холодильный коэффициент цикла Карно значительно выше, т.к.:

Примеры сравнения.

1. Сравним холодильные коэффициенты обратного цикла Карно и воздушной холодильной машины (ВХМ) при следующих условиях:

Р1=1бар; Р2=4бара; t3=+20oC = 293К. Рассмотрим два варианта:

а) t1=-20oC

= 253К;

;

;

Т2 = 25340,4/1,4 =376К. Холодильный коэффициент:

цикла

Карно к

=

![]() =

=

![]() = 6,3;

= 6,3;

ВХМ

ВХМ

=

![]() =

=

![]() = 2,06.

= 2,06.

Т.е. цикл Карно в3 раза эффективнее цикла ВХМ.

б) t1=-5oC = 268К;

Т2 = 26840,4/1,4 =398,2К. Холодильный коэффициент:

цикла

Карно к

=

=

![]() = 10,7;

= 10,7;

ВХМ

ВХМ

=

=

![]() = 2,06.

= 2,06.

Т.е. цикл Карно в5 раз эффективнее цикла ВХМ.

Следует обратить внимание на то, что холодильный коэффициент ВХМ не изменился, т.к. не изменились давления Р1 и Р2. А т.к. , то это означает, что отводимая теплота и затраченная работа возрастают одинаково

2. Выполним те же расчёты для газовой холодильной машины с одноатомным газом (например, аргоном) и трёхатомным (например, диоксидом углерода – СО2). Показатель адиабаты 1 - атомного газа к = 1,67; 3 – атомного газа к = 1,29. В обоих вариантах Р1=1бар; Р2=4бара; t3=+20oC = 293К.

а) Аргон. t1=-20oC = 253К;

Т2 = 25340,67/1,67 =441,2К. Холодильный коэффициент:

ГХМ

ГХМ

=

=

![]() = 1,34.

= 1,34.

Т.е. холодильный коэффициент ГХМ с 1 – атомным газом в 1,5 раза ниже, чем у цикла с 2 – атомным газом при одних и тех же параметрах.

б) Диоксид углерода – СО2. t1=-20oC = 253К;

Т2 = 25340,29/1,29 =345,5К. Холодильный коэффициент:

ГХМ

ГХМ

=

=

![]() = 2,73.

= 2,73.

Т.е. холодильный коэффициент ГХМ с 3 – атомным газом в 1,3 раза выше, чем у цикла с 2 – атомным газом и в 2 раза выше, чем у цикла с 1 – атомным газом при одних и тех же параметрах.

Холодильный коэффициент цикла Карно тот же: к = = 6,3;

При использовании таких трансформаторов теплоты в качестве тепловых насосов коэффициент трансформации определяется по формуле (1.8):

.

Подставляя сюда значения Q1 и L в удельном выражении, получим:

![]()

Или иначе:

![]()

Но так как:

, и также ,

то отсюда следует, что:

или (что то же самое):

После чего получаем:

![]() .

.

Это выражение можно представить иначе:

.

.

Из формул (1.6), (1.7) и (1.8) следует, что:

= + 1. .

Для условий примера 1 коэффициенты трансформации ТНУ с идеальными (без потерь) газовыми циклами будут иметь следующие значения:

а) для одноатомных газов (например, аргона) =1,34+1= 2,34.

б) для двухатомных газов (например, воздуха) =2,06+1= 3,06.

в) для трёхатомных газов (например, диоксида углерода) =2,73+1= 3,73.

Однако, в реальных установках всегда присутствуют потери. Фактически затраченная работа значительно выше теоретической:

![]() ,

,

где - коэффициент полезного действия системы компрессор + турбодетандер.

Пример расчёта реальной воздушной холодильной установки.

Условие задачи.

Рассчитать термодинамический цикл воздушной холодильной установки, холодопроизводительность и холодильный коэффициент при следующих параметрах:

давление: перед компрессором Р1 = 1 бар; после компрессора Р2 = 1 бар;

температура воздуха: на входе в компрессор t1 = 10 оС; после охладителя воздуха t1 = 10 оС;

производительность компрессора при параметрах всасывания V = 0.1 м3/с;

эффективный КПД: компрессора к = 0,8; турбодетандера т = 0,8;

теплоёмкость воздуха Ср = 1 кДж/(кг·К) (принимаем постоянной для простоты расчёта).

Решение.

а) Расчёт идеального цикла.

Температура на нагнетании компрессора:

К (143,5 оС).

К (143,5 оС).

Температура на выходе из турбодетандера:

К (94,3

оС).

К (94,3

оС).

Теоретический холодильный коэффициент:

=![]() = 1,71.

= 1,71.

б) Расчёт реального цикла.

Теоретическая работа компрессора:

lкт = Cp·(T2 – T1) = 1·(416.5 263) = 153,5 кДж/кг.

Теоретическая работа турбины:

lтт = Cp·(T3 – T4) = 1·(283 178,7) = 104,3 кДж/кг.

Действительная работа двигателя компрессора:

lк = lкт/к = 153,5/0,8 = 191,2 кДж/кг.

Действительная работа турбины:

lт = lтт·т = 104,3·0,8 = 83,4 кДж/кг.

Фактическая температура на нагнетании компрессора:

T2д = Т1 + lк/ Cp =263 + 191,2/1 = 454,2 К (181,2 оС).

Фактическая температура после расширения в турбине:

T4д = Т3 lт/ Cp =283 83,4/1 = 199,6 К (73,5 оС).

Плотность воздуха при параметрах всасывания:

![]() = 1,342 кг/м3.

= 1,342 кг/м3.

Массовый расход воздуха:

Gв = Vв·1 = 0,1·1,342 = 0,1342 кг/с.

Мощность привода компрессора:

N = Gв·(lк lт) = 14,5 кВт.

Удельная холодопроизводительность:

qo = Cp·(T1 – T4д) = 1·(263 199,6) = 63,4 кДж/кг.

Удельная теплопроизводительность:

q1 = Cp·(T2д – T3) = 1·(454,2 283) = 171,2 кДж/кг.

Полная холодопроизводительность:

Qo = qo ·Gв = 63,4·0,1342= 8,5 кВт.

Полная теплопроизводительность:

Q1 = q1 ·Gв = 171,2·0,1342= 23 кВт.

Действительный холодильный коэффициент:

![]() = 8,5/14,5 = 0,59.

= 8,5/14,5 = 0,59.

Действительный коэффициент трансформации ТНУ:

![]() = 23/14,5 = 1,59.

= 23/14,5 = 1,59.

Аналогичный расчёт для холодильной установки с диоксидом углерода в качестве рабочего тела, у кторого показатель адиабаты к = 1,29; удельная газовая постоянная R = 0.189 кДж/(кг·К); удельная изобарная теплоёмкость Cp = 0,84 кДж/(кг·К) даёт следующие результаты:

Мощность привода компрессора:

N = Gв·(lк lт) = 12,9 кВт.

Полная холодопроизводительность:

Qo = qo ·Gв = 8,6 кВт.

Полная теплопроизводительность:

Q1 = q1 ·Gв = 21,3 кВт.

Теоретический холодильный коэффициент:

=2,29.

Действительный холодильный коэффициент:

= 0,65.

Действительный коэффициент трансформации ТНУ:

= 1,65.

При этом необходимо

отметить, что теоретический холодильный

коэффициент уменьшается с ростом степени

сжатия компрессора

![]() в

соответствии с зависимостью:

.

в

соответствии с зависимостью:

.

А действительный холодильный коэффициент (для принятых выше КПД компрессора и турбины) при степени сжатия выше 2 остаётся практически неизменным. При уменьшении степени сжатия до 1,4 действительный холодильный коэффициент обращается в ноль, что вызвано уменьшением холодопроизводительности в связи с необратимостью процессов сжатия в компрессоре и расширения в турбине.

Термодинамический цикл Джоуля.

Для нагрева воды до более высоких температур с целью ее использования в системах отопления приемлемыми могут оказаться установки, использующие в качестве рабочего тела водяной пар или конденсирующиеся газы (например, диоксид углерода) и работающие по газовому циклу Джоуля (частный случай обобщенного цикла Лоренца). Газовый цикл такой ТНУ показан на рис. 19.

Рис. 19. Термодинамический цикл ТНУ с циклом Джоуля на диоксиде углерода

Температура в т.4 цикла Джоуля определяется расчетом адиабатного процесса расширения рабочего тела в турбине с учетом его необратимости, определяемой заданием внутреннего относительного КПД турбины - 0,i. При этом накладывается дополнительное условие: процесс расширения пара не должен заканчиваться в двухфазной области, т.е. сухость пара в т. 4 не должна быть меньше единицы:

х4 1.

Эта точка цикла Джоуля определяет температуру охлаждаемой воды НПИТ на выходе из ТНУ. Температура в т. 2 цикла определяется расчетом адиабатного процесса сжатия в компрессоре с учетом его необратимости, определяемой эффективным КПД компрессора:

е = i м ,

где i и m – индикаторный и механический КПД компрессора, соответственно.

Коэффициент трансформации теплоты в таком цикле ТНУ определяется по формуле:

![]() ,

,

где Nк и Nт – мощности компрессора и турбины; Q – теплота, получаемая в нагревателе воды.

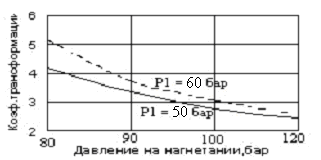

Некоторые результаты расчетов приведены в виде графических зависимостей (рис.20) коэффициента трансформации теплоты ТНУ от давления на нагнетании и всасывании компрессора.

Рис. 20. Зависимость коэффициента трансформации ТНУ с циклом Джоуля от давления на нагнетании компрессора при различных давлениях на всасывании

В расчетах были приняты следующие численные значения некоторых величин:

- эффективный к.п.д. компрессора е = 0,85;

- внутренний относительный к.п.д. турбины-детандера оi= 0,85.

При этом мощность компрессора рассчитывается по формуле:

Nк = G(h2 – h1),

где G – массовый расход рабочего тела; h2 и h1 – энтальпии рабочего тела на нагнетании и всасывании компрессора.

А мощность турбодетандера по формуле:

Nт = G(h3 – h4),

где h3 и h4 – энтальпии рабочего тела на входе и выходе из турбины.

Энтальпии в процессах теоретического сжатия в компрессоре - h2T и расширения в турбине - h4T рассчитываются по уравнению состояния диоксида углерода [2]. Фактические энтальпии с учётом потерь определяются по формулам:

![]() ;

;

![]() .

.

В упрощённых расчётах можно использовать формулы адиабатного процесса идеального газа.

Мощность компрессора и турбины можно рассчитывать по формулам:

Nк = Glк , Nт = Glт

где lк и lт – действительная удельная работа компрессора и турбины, соответственно:

![]() ,

,

![]() ,

,

а lКТ и lТТ – абсолютные значения теоретической работы компрессора и турбины, соответственно, определяемые по формулам:

;

;

,

,

где ср – средняя теплоемкость газа в соответствующем процессе; R - удельная газовая постоянная; к – показатель адиабаты.

На рис.21 показана зависимость температуры нагреваемой воды на выходе из ТНУ от давления на нагнетании и всасывании компрессора..

Рис. 21. Зависимость температуры горячей воды на выходе ТНУ с циклом Джоуля от давления на нагнетании компрессора при различных давлениях на всасывании

Эти графики дают наглядное представление о значениях коэффициента трансформации и возможности нагрева воды в ТНУ, предназначенных для целей ГВС и отопления.