- •Как вычислить определитель?

- •Свойства определителей

- •Описание метода

- •Понятие матрицы

- •Как найти обратную матрицу?

- •Решение системы линейных уравнений матричным методом

- •Решение произвольных систем линейных уравнений

- •Метод последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса)

- •Переход к другому базису

- •Нахождение опорных решений

- •1. Прямоугольная система координат в пространстве

- •Деление отрезка в заданном отношении. Координаты середины отрезка. Определение площади треугольника по известным координатам его вершин. Площадь многоугольника

- •Свободные, скользящие и фиксированные векторы

- •1. Векторы, действия над векторами.

- •1) Сложение векторов.

- •2) Вычитание векторов.

- •3) Умножение вектора на число.

- •2. Координаты вектора

- •3. Базис системы векторов.

- •Пример.

- •Скалярное произведение векторов

- •Векторное произведение векторов

- •Смешанное произведение векторов

- •Геометрический смысл смешанного произведения

- •Свойства смешанного произведения:

- •Теорема 6. Всякая элементарная функция непрерывна в каждой точке, в которой она определена. Первый замечательный предел

- •Модификации первого замечательного предела

- •Второй замечательный предел

- •*3) Бесконечно малые величины

- •*4) Непрерывные функции Определения

- •Типы разрывов

- •5)Производная, правила и формулы дифференцирования

- •6)Правила дифференцирования

- •11Уравнение касательной и нормали

- •12. Производные высших порядков

- •13. Дифференциалы высших порядков и их неинвариантность

- •Основные дифференциалы

- •14. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши

- •15.Ряды Тейлора,Маклорена

- •16. Правило Лопиталя

- •17. Возрастание и убывание функции на интервале, экстремумы.

- •Необходимые определения.

- •Достаточные признаки возрастания и убывания функции.

- •Достаточные признаки экстремума функции.

- •18. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба функции

- •19.Асимптоты

- •2. Нахождение асимптоты

- •2.1 Геометрический смысл асимптоты

- •2.2 Общий метод отыскания асимптоты

- •3.1 Горизонтальная асимптота

- •3.2 Вертикальная асимптота(рис.4)

- •3.3 Наклонная асимптота

- •20. Построение графика квадратичной функции по направлению ветвей, характерным точкам и оси симметрии параболы Примеры:

Решение произвольных систем линейных уравнений

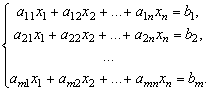

Пусть дана система m линейных уравнений с n неизвестными:

(1)

(1)

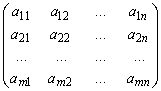

В матричной форме система (1) имеет вид

АХ = В,

где А= - матрица

коэффициентов системы;

- матрица

коэффициентов системы;

Х = ![]() -

матрица-столбец переменных;

-

матрица-столбец переменных;

В = ![]() - матрица-столбец свободных

членов.

- матрица-столбец свободных

членов.

Решением системы

(1) называется всякий вектор ![]() ,

координаты которого обращают каждое

уравнение системы в верное равенство.

,

координаты которого обращают каждое

уравнение системы в верное равенство.

Система уравнений, имеющая хотя бы одно решение, называется совместной. Система уравнений называется несовместной, если она не имеет ни одного решения.

Система уравнений называется определенной, если она имеет единственное решение, и неопределенной, если она имеет более одного решения.

Две системы называются эквивалентными, если множества их решений совпадают.

Теорема 1. (теорема Кронекера - Капелли). Система (1) совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы:

![]() .

.

Теорема 2. Если ранг матрицы совместной системы равен числу неизвестных, то система имеет единственное решение. Если ранг матрицы совместной системы меньше числа неизвестных, то система имеет бесконечно много решений.

Пусть ранг матрицы r(A)=r<n. Переменные называются базисными (основными), если определитель матрицы коэффициентов при них (базисный минор) отличен от нуля. Количество базисных переменных равно r. Другие n-r переменных называютсясвободными (неосновными). Выражение базисных переменных через свободные называется общим решением системы. Из него можно получить бесконечное множество частных решений, придавая свободным переменным произвольные значения.

Решение

системы (1), в котором свободные переменные

имеют нулевые значения, называется базисным

решением.

Число различных базисных решений не

превосходит ![]() .

.

Метод последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса)

Метод Гаусса - это универсальный метод исследования и решения произвольных систем линейных уравнений. Он состоит в приведении системы к диагональному виду путем последовательного исключения неизвестных с помощью элементарных преобразований, не нарушающих эквивалентности систем. Переменная считается исключенной, если она содержится только в одном уравнении системы с коэффициентом 1.

Элементарными преобразованиями системы являются:

- умножение уравнения на число, отличное от нуля;

- сложение уравнения, умноженного на любое число, с другим уравнением;

- перестановка уравнений;

- отбрасывание уравнения 0 = 0.

Если

при выполнении элементарных преобразований

получено уравнение вида 0 = k (где k![]() 0), то

система несовместна.

0), то

система несовместна.

Перейдем теперь к решению систем с различным количеством неизвестных и уравнений. Пусть дана система m линейных уравнений с n неизвестными. Если такая система совместна, то при r<n она имеет бесконечное множество решений, каждое из которых может быть получено из общего решения системы.

Для нахождения общего решения нам необходимо выбрать, какие неизвестные мы будем считать основными (базисными). Это могут быть любые r переменных, коэффициенты при которых составляют определитель, отличный от нуля. Затем выбранные основные переменные нужно выразить через свободные. Для этого с помощью элементарных преобразований необходимо расширенную матрицу системы привести к такому виду, чтобы коэффициенты при базисных переменных образовали так называемые базисные столбцы - столбцы, состоящие из нулей и одной единицы.

Решение систем линейных уравнений методом последовательного исключения неизвестных можно оформлять в виде таблицы.

Левый столбец таблицы содержит информацию об исключенных (базисных) переменных. Остальные столбцы содержат коэффициенты при неизвестных и свободные члены уравнений.

В исходную таблицу записывают расширенную матрицу системы. Далее приступают к выполнению очередной итерации:

1.

Выбирают переменную ![]() ,

которая войдет в число базисных,

и уравнение, в котором эта переменная

останется. Соответствующие столбец и

строку таблицы называют ключевыми.

Коэффициент

,

которая войдет в число базисных,

и уравнение, в котором эта переменная

останется. Соответствующие столбец и

строку таблицы называют ключевыми.

Коэффициент ![]() ,

стоящий на пересечении ключевой строки

и ключевого столбца, называют ключевым.

,

стоящий на пересечении ключевой строки

и ключевого столбца, называют ключевым.

2. Элементы ключевой строки делят на ключевой элемент.

3. Ключевой столбец заполняют нулями.

4. Остальные элементы вычисляют по правилу прямоугольника: составляют прямоугольник, в противоположных вершинах которого находятся ключевой элемент и пересчитываемый элемент; из произведения элементов, стоящих на диагонали прямоугольника с ключевым элементом, вычитают произведение элементов другой диагонали и полученную разность делят на ключевой элемент.