- •Билет 3 Понятие предела Геометрический смысл предела

- •Билет4 Бесконечно малая и бесконечно большая

- •Бесконечно большая величина

- •Свойства бесконечно малых

- •Сравнение бесконечно малых Определения

- •Примеры сравнения

- •Понятие о непрерывности функции.

- •Максимум и минимум функции.

- •Билет 15

- •Правила дифференцирования

- •Дифференцирование сложной и обратной функций

- •2. Нахождение асимптоты

- •Тейлора формула

- •Доказательство Отношение бесконечно малых

- •Отношение бесконечно больших

- •Примеры

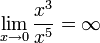

Бесконечно большая величина

Во

всех приведённых ниже формулах

бесконечность справа от равенства

подразумевается определённого знака

(либо «плюс», либо «минус»). То есть,

например, функция ![]() ,

неограниченная с обеих сторон, не

является бесконечно большой при

,

неограниченная с обеих сторон, не

является бесконечно большой при ![]() .

.

Последовательность

называется бесконечно

большой,

если ![]() .

.

Функция

называется бесконечно

большой в окрестности точки

,

если ![]() .

.

Функция

называется бесконечно

большой на бесконечности,

если ![]() либо

либо ![]() .

.

Свойства бесконечно малых

Сумма конечного числа бесконечно малых — бесконечно малая.

Произведение бесконечно малых — бесконечно малая.

Произведение бесконечно малой последовательности на ограниченную — бесконечно малая. Как следствие, произведение бесконечно малой на константу — бесконечно малая.

Если — бесконечно малая последовательность, сохраняющая знак, то

— бесконечно

большая последовательность.

— бесконечно

большая последовательность.

Сравнение бесконечно малых Определения

Допустим,

у нас есть бесконечно малые при одном

и том же ![]() величины

величины ![]() и

и ![]() (либо,

что не важно для определения, бесконечно

малые последовательности).

(либо,

что не важно для определения, бесконечно

малые последовательности).

Если

,

то

,

то  —

бесконечно малая высшего

порядка малости,

чем

—

бесконечно малая высшего

порядка малости,

чем  .

Обозначают

.

Обозначают  .

.Если

,

то

—

бесконечно малая низшего

порядка малости,

чем

.

Соответственно

,

то

—

бесконечно малая низшего

порядка малости,

чем

.

Соответственно  .

.Если

(предел

конечен и не равен 0), то

и

являются

бесконечно малыми величинами одного

порядка малости.

(предел

конечен и не равен 0), то

и

являются

бесконечно малыми величинами одного

порядка малости.

Это

обозначается как ![]() или

или ![]() (в

силу симметричности данного отношения).

(в

силу симметричности данного отношения).

Если

(предел

конечен и не равен 0), то бесконечно

малая величина

имеет

(предел

конечен и не равен 0), то бесконечно

малая величина

имеет  -й

порядок малости относительно

бесконечно малой

.

-й

порядок малости относительно

бесконечно малой

.

Для вычисления подобных пределов удобно использовать правило Лопиталя.

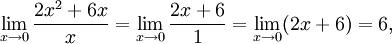

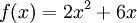

Примеры сравнения

При

величина

величина  имеет

высший порядок малости относительно

имеет

высший порядок малости относительно  ,

так как

,

так как  .

С другой стороны,

имеет

низший порядок малости относительно

,

так как

.

С другой стороны,

имеет

низший порядок малости относительно

,

так как  .

.

С

использованием О-символики полученные

результаты могут быть записаны в

следующем виде ![]() .

.

то

есть при

то

есть при  функции

функции  и

и  являются

бесконечно малыми величинами одного

порядка.

являются

бесконечно малыми величинами одного

порядка.

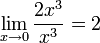

В

данном случае справедливы записи ![]() и

и ![]()

При бесконечно малая величина

имеет

третий порядок малости относительно

имеет

третий порядок малости относительно  ,

поскольку

,

поскольку  ,

бесконечно малая

,

бесконечно малая  —

второй порядок, бесконечно малая

—

второй порядок, бесконечно малая  —

порядок 0,5.

—

порядок 0,5.

Билет 5 конечные пределы и их свойства

Частичные

пределы. Верхний и нижний пределы.

П. (конечный и бесконечный) какой-либо

подпоследовательности называется

частичным пределом последней. Из всякой

ограниченной последовательности можно

выделить сходящуюся подпоследовательность

(теорема Больцано — Вейерштрасса), а из

всякой неограниченной — бесконечно

большую. В множестве всех частичных П.

последовательности всегда имеется как

наибольший, так и наименьший (конечный

или бесконечный). Наибольший (соответственно

наименьший) частичный П. последовательности xn,

n = 1, 2,..., называют её верхним

(соответственно нижним) пределом и

обозначается ![]()

![]()

![]()

Последовательность имеет конечный или бесконечный П. тогда и только тогда, когда её верхний П. совпадает с нижним, при этом их общее значение и является её П. Конечный верхний П. последовательности можно также определить как такое число а, что при любом ε > 0 существует бесконечно много членов последовательности, больших, чем а — ε, и лишь не более, чем конечное число членов, больших, чем a + ε.

Предел функции. Пусть функция f, принимающая действительные значения, определена в некоторой окрестности точки x0, кроме, быть может, само́й точки x0. Функция f имеет П. в точке x0, если для любой последовательности точек xn, n = 1, 2,..., xn ≠ x0, стремящейся к точке x0,последовательность значений функции f (xn) сходится к одному и тому же числу А, которое и называется пределом функции f в точке x0, (или приx → x0) при этом пишется

![]()

или

f (x) → A при x → x0

В силу этого определения на П. функций переносятся свойства П. суммы, произведения и частного последовательностей, а также сохранение неравенств при предельном переходе.

Определение П. функции можно сформулировать и не прибегая к понятию П. последовательности: число А называется пределом функции f в точке x0, если для любого числа ε > 0 существует такое число δ > 0, что для всех точек х ≠ x0, удовлетворяющих условию ∣х — x0∣ < δ, x ≠ x0,выполняется неравенство ∣f (x) — A∣ < ε.

Все основные элементарные функции: постоянные, Степенная функция хα, Показательная функция ax, Тригонометрические функции sinx,cosx, tgx и ctgx и Обратные тригонометрические функции arcsinx, arccosx, arctgx и arcctgx во всех внутренних точках своих областей определения имеют П., совпадающие с их значениями в этих точках. Но это не всегда бывает так. Функция

![]()

являющаяся суммой бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем q = 1/(1 + x2), 0 < q < 1, в точке х = 0 имеет П., равный 1, ибо f(x) = 1 + x2 при x ≠ 0. Этот П. не совпадает со значением функции f в нуле: f (0) = 0. Функция же

![]() x ≠

0,

x ≠

0,

вовсе не имеет П. при х → 0, ибо уже для значений xn = 1/(π/2 + πn) последовательность соответствующих значений функции f (xn) = (-1) n не имеет П.

Если П. функции при х → х0 равен нулю, то она называется бесконечно малой при х → х0. Например, функция sinx бесконечно мала при х → 0. Для того чтобы функция f имела при х → х0 П., равный А, необходимо и достаточно, чтобы f (x) = A + α(x), где α(х) является бесконечно малой при х →х0

Если

при определении П. функции f в

точке x0 рассматриваются

только точки х, лежащие

левее (правее) точки x0, то

получающийся П. называется пределом

слева (справа) и обозначается ![]()

Функция имеет П. в некоторой точке, если её П. слева в этой точке равен её П. справа. Понятие П. функции обобщается и на случай, когда аргумент стремится к бесконечности:

![]()

Например,

![]()

означает, что для любого ε > 0 существует такое δ > 0, что для всех х, удовлетворяющих условию x > δ, выполняется неравенство ∣f (x) - А∣ < ε.

Примером

функций, всегда имеющих П., являются

монотонные функции (См. Монотонная

функция). Так,

если функция f определена

на интервале (а,

b)

и не убывает, то в каждой точке х,

а < х < b, она

имеет конечный П. как слева, так и справа;

в точке в П. справа, который конечен

тогда и только тогда, когда

функция f ограничена

снизу, а в точке b П.

слева, конечный в том и только в том

случае, когда функция ограничена сверху.

В общем же случае стремление к П. может

носить разный, необязательно монотонный

характер. Например, функция f (x) = x ![]() х

→ 0 стремится к нулю, бесконечное число

раз переходя от возрастания к убыванию

и обратно.

х

→ 0 стремится к нулю, бесконечное число

раз переходя от возрастания к убыванию

и обратно.

Т. н. внутренний критерий (критерий Коши) существования П. функции в точке состоит в следующем: функция f имеет в точке x0 П. в том и только в том случае, если для любого ε > 0 существует такое δ > 0, что для всех точек х' и х ", удовлетворяющих условию ∣х’ - x0 ∣ < δ, ∣x " — x0∣ < δ, x' ≠ x0, x'’≠ x0, выполняется неравенство ∣f (x " ) — f (x')∣ < ε.

Для

функций, как и для последовательностей,

определяются понятия бесконечных П.

вида ![]() f

называется бесконечно большой

прих → х0, При х → х0 +

0 или При х → +∞ соответственно

и т.д. Например,

f

называется бесконечно большой

прих → х0, При х → х0 +

0 или При х → +∞ соответственно

и т.д. Например,

![]()

означает, что для любого ε > 0 существует такое δ > 0, что для всех х, удовлетворяющих условию х < -δ, выполняется неравенство f (x) > ε.

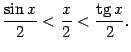

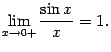

Билет 6 первый замечательный предел.

Первым замечательным пределом называется предел

Теорема 2.14 Первый

замечательный предел равен ![]()

Доказательство.

Рассмотрим два односторонних

предела  и

и  и

докажем, что каждый из них равен 1. Тогда

по теореме

2.1 двусторонний

предел

и

докажем, что каждый из них равен 1. Тогда

по теореме

2.1 двусторонний

предел  также

будет равняться 1.

также

будет равняться 1.

Итак,

пусть ![]() (этот

интервал -- одно из окончаний базы

(этот

интервал -- одно из окончаний базы ![]() ).

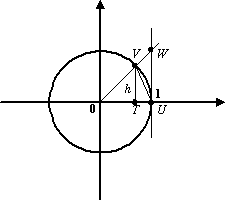

В тригонометрическом круге (радиуса

).

В тригонометрическом круге (радиуса ![]() )

с центром

)

с центром ![]() построим

центральный угол, равный

,

и проведём вертикальную касательную в

точке

построим

центральный угол, равный

,

и проведём вертикальную касательную в

точке ![]() пересечения

горизонтальной оси с окружностью (

пересечения

горизонтальной оси с окружностью (![]() ).

Обозначим точку пересечения луча с

углом наклона

с

окружностью буквой

).

Обозначим точку пересечения луча с

углом наклона

с

окружностью буквой ![]() ,

а с вертикальной касательной --

буквой

,

а с вертикальной касательной --

буквой ![]() ;

через

;

через ![]() обозначим

проекцию точки

на

горизонтальную ось.

обозначим

проекцию точки

на

горизонтальную ось.

Рис.2.27.Тригонометрический круг

Пусть ![]() --

площадь треугольника

--

площадь треугольника ![]() ,

, ![]() --

площадь кругового сектора

,

а

--

площадь кругового сектора

,

а ![]() --

площадь треугольника

--

площадь треугольника ![]() .

Тогда очевидно следующее неравенство:

.

Тогда очевидно следующее неравенство:

![]()

Заметим,

что горизонтальная координата

точки

равна ![]() ,

а вертикальная --

,

а вертикальная -- ![]() (это

высота треугольника

),

так что

(это

высота треугольника

),

так что  .

Площадь центрального сектора круга

радиуса

.

Площадь центрального сектора круга

радиуса ![]() с

центральным углом

равна

с

центральным углом

равна ![]() ,

так что

,

так что ![]() .

Из треугольника

находим,

что

.

Из треугольника

находим,

что ![]() .

Поэтому

.

Поэтому  Неравенство,

связывающее площади трёх фигур, можно

теперь записать в виде

Неравенство,

связывающее площади трёх фигур, можно

теперь записать в виде

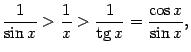

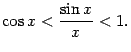

Все три части этого неравенства положительны, поэтому его можно записать так:

или

(умножив на ![]() )

так:

)

так:

Предел

постоянной 1 в правой части неравенства,

очевидно, равен 1. Если мы покажем, что

при

предел ![]() в

левой части неравенства тоже равен 1,

то по теореме "о двух милиционерах"

предел средней части

в

левой части неравенства тоже равен 1,

то по теореме "о двух милиционерах"

предел средней части ![]() также

будет равен 1.

также

будет равен 1.

Итак,

осталось доказать, что ![]() .

Сперва заметим, что

.

Сперва заметим, что ![]() ,

так как

равняется

длине дуги окружности

,

так как

равняется

длине дуги окружности ![]() ,

которая, очевидно, длиннее хорды

,

которая, очевидно, длиннее хорды ![]() .

Применяя теорему "о двух милиционерах"

к неравенству

.

Применяя теорему "о двух милиционерах"

к неравенству

![]()

при , получаем, что

|

(2.3) |

Простая

замена переменной ![]() показывает,

что и

показывает,

что и ![]() .

Теперь заметим, что

.

Теперь заметим, что ![]() .

Применяя теоремы о линейности предела

и о пределе произведения, получаем:

.

Применяя теоремы о линейности предела

и о пределе произведения, получаем:

|

(2.4) |

Тем самым показано, что

Сделаем

теперь замену ![]() ;

при этом база

перейдёт

в базу

;

при этом база

перейдёт

в базу ![]() (что

означает, что если

(что

означает, что если ![]() ,

то

,

то ![]() ).

Значит,

).

Значит,

но ![]() (

(![]() --

нечётная функция), и поэтому

--

нечётная функция), и поэтому

Мы показали, что левосторонний предел также равен 1, что и завершает доказательство теоремы.

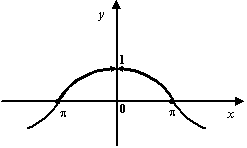

Доказанная

теорема означает, что график

функции  выглядит

так:

выглядит

так:

Рис.2.28.График

Билет 7. Понятие непрерывной функции