- •Механика и её разделы.

- •2. Кинематика произвольного движения. Связь между угловыми и линейными величинами.

- •3. Динамика материальной точки и поступательного движения. Законы Ньютона. Масса. Сила.

- •4. Импульс материальной точки и тела. Закон сохранения импульса. Центр масс системы тел и закон его движения.

- •5. Сила инерции. Центробежная сила.

- •23.Поток вектора электрического поля. Теорема Гаусса.

- •24) Условия существования постоянного электрического тока.

- •27) Классическая теория

- •31) Сила Лоренца

31) Сила Лоренца

- сила, действующая со стороны магнитного поля на движущуюся электрически заряженную частицу.

![]()

где q - заряд частицы; V - скорость заряда; B - индукции магнитного поля; a - угол между вектором скорости заряда и вектором магнитной индукции.

Магнитное

поле действует только на движущиеся в

нем заряды.

Зная

действие силы Лоренца на заряд можно

найти модуль и направление вектора В,

и формула для силы Лоренца может быть

применена для нахождения вектора

магнитной индукции В.

Поскольку

сила Лоренца всегда перпендикулярна

скорости движения заряженной частицы,

то данная сила может менять только

направление этой скорости, не изменяя

при этом ее модуля. Значит, сила Лоренца

работы не совершает. Другими словами,

постоянное магнитное поле не совершает

работы над движущейся в этом поле

заряженной частицей и, следовательно,

кинетическая энергия этой частицы при

движении в магнитном поле не изменяется.

В

случае, если на движущийся электрический

заряд вместе с магнитным полем с

индукцией В действует

еще и электрическое поле с напряженностью Е,

то суммарная результирующая сила F,

которая приложена приложенная к заряду,

равна векторной сумме сил — силы,

действующей со стороны электрического

поля, и силы Лоренца:

![]() Это

выражение носит название формулы

Лоренца.

Скорость v в

этой формуле есть скорость заряда

относительно магнитного поля.

Это

выражение носит название формулы

Лоренца.

Скорость v в

этой формуле есть скорость заряда

относительно магнитного поля.

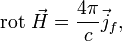

32) Теорема о циркуляции магнитного поля — одна из фундаментальных теорем классической электродинамики, сформулированная Андре Мари Ампером.

Теорема гласит:

Циркуляция магнитного поля постоянных токов по всякому замкнутому контуру пропорциональна сумме сил токов, пронизывающих контур циркуляции. теорема о циркуляции запишется в форме[6]

где

под Магнитным потоком через поверхность называется величина Ф, определяемая соотношением: Φ = B · S · cos α Единица измерения магнитного потока в систем СИ - 1 Вебер (1 Вб). 1 Вб = 1 Тл · 1 м2 33) Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. Закон Фарадея Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея (в СИ):

Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре [1]при изменении протекающего через контур тока. Величина ЭДС самоиндукции пропорциональна скорости изменения силы тока :

Коэффициент пропорциональности называется коэффициентом самоиндукции или индуктивностью контура. Взаимоиндукция (взаимная индукция) — возникновение электродвижущей силы (ЭДС индукции) в одном проводнике вследствие изменения силы тока в другом проводнике или вследствие изменения взаимного расположения проводников. Трансформатор- (от лат. transformo — преобразовывать) — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток на каком-либо магнитом проводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений) переменного тока без изменения частоты системы (напряжения) переменного тока ЭДС, создаваемая во вторичной обмотке, может быть вычислена по закону Фарадея, который гласит:

Идеальный трансформатор — трансформатор, у которого отсутствуют потери энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток. В этом случае поступающая энергия равна преобразованной энергии:

Режимы работы трансформатора 1. Режим холостого хода. Данный режим характеризуется разомкнутой вторичной цепью трансформатора, вследствие чего ток в ней не течёт. С помощью опыта холостого хода можно определить КПД трансформатора, коэффициент трансформации, а также потери в сердечнике. 2. Нагрузочный режим. Этот режим характеризуется замкнутой на нагрузке вторичной цепью трансформатора. Данный режим является основным рабочим для трансформатора. 3. Режим короткого замыкания. Этот режим получается в результате замыкания вторичной цепи накоротко. С его помощью можно определить потери полезной мощности на нагрев проводов в цепи трансформатора. Это учитывается в схеме замещения реального трансформатора при помощи активного сопротивления. 34) Вихревой характер магнитного поля Линии магнитной индукции непрерывны: они не имеют ни начала, ни конца. Это имеет место для любого магнитного поля, вызванного какими угодно контурами с током. Векторные поля, обладающие непрерывными линиями, получили название вихревых полей. Мы видим, что магнитное поле есть вихревое поле. В этом заключается существенное отличие магнитного поля от электростатического. Закон полного тока это закон, связывающий циркуляцию вектора напряженности магнитного поля и ток gпол=gсм+gпр они направлены в одну сторону. 35) Затухающие колебания — колебания, энергия которых уменьшается с течением времени. Затухание обусловлено в основном трением и сопротивлением

• Дифференциальное

уравнение затухающих колебаний

где r —

коэффициент сопротивления; δ — коэффициент

затухания:

• Уравнение затухающих колебаний

где A (t) — амплитуда затухающих колебаний в момент t; ω — их угловая частота.

НЕЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ колебания, амплитуда которых не убывает со временем, а остается постоянной. Электрические незатухающие колебания в радиотехнике создаются машинами высокой частоты, дуговыми и ламповыми генераторами. Применяются в радиотелеграфе и радиотелефоне. d^2*q/d*t^2+Wo^2*q Закон Ома для переменного тока Если цепь содержит не только активные, но и реактивные компоненты (ёмкости, индуктивности), а ток является синусоидальным с циклической частотой ω, то закон Ома обобщается; величины, входящие в него, становятся комплексными:

U = I·Z, 36) Основные положения теории максвелла - 1. Магнитное поле с замкнутыми силовыми линиями порождается либо электрическим током, либо переменным электрическим полем. 2. Электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями (т. е. вихревое) порождается переменным магнитным полем. 3. Силовые линии магнитного поля всегда замкнуты. 4. Электрическое поле с незамкнутыми линиями порождается электрическими зарядами.

Электромагнитная волна - процесс распространения электромагнитного поля в пространстве. Электромагнитная волна представляет собой процесс последовательного, взаимосвязанного изменения векторов напряжённости электрического и магнитного полей, направленных перпендикулярно лучу распространения волны, при котором изменение электрического поля вызывает изменения магнитного поля, которые, в свою очередь, вызывают изменения электрического поля.

38) Собственная и примесная проводимость полупроводников По значению своего удельного сопротивления полупроводники занимают промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Однако деление веществ на группы по их удельным сопротивлениям условно, так как под действием ряда факторов (нагревание, облучение, наличие примесей) удельное сопротивление многих веществ изменяется, причем у полупроводников весьма значительно. Если у металлов с ростом температуры сопротивление увеличивается, то у полупроводников уменьшается. К полупроводникам относят 12 химических элементов в средней части периодической системы, многие оксиды и сульфиды металлов, некоторые органические вещества. Наибольшее применение в науке и технике имеют германий и кремний. Различают полупроводники собственные (т.е. беспримесные) и примесные. Примесные делят на донорные и акцепторные. Проводимость собственных полупроводников Рассмотрим механизм на примере кремния. Кремний обладает атомной пространственной решеткой с ковалентным типом связи между атомами. При абсолютных температурах, близких к абсолютному нулю, все связи являются заполненными, т.е. свободных заряженных частиц в кристалле нет. При нагревании или облучении некоторые парноэлектронные связи разрываются, появляются свободные электроны и вакантные места, называемые дырками. 39.Контакт электронного и дырочного полупроводников (р-n переход). Граница соприкосновения двух полупроводников, один из которых имеет электронную, а другой — дырочную проводимость, называется электронно-дырочным переходом (или p-n-переходом). Эти переходы имеют большое практическое значение, являясь основой работы многих полупроводниковых приборов. p-n-Переход нельзя осуществить просто механическим соединением двух полупроводников. Обычно области различной проводимости создают либо при выращивании кристаллов, либо при соответствующей обработке кристаллов. Например, на кристалл германия n-типа накладывается индиевая «таблетка» (рис. 335, а). Эта система нагревается примерно при 500°С в вакууме или в атмосфере инертного газа; атомы индия диффундируют на некоторую глубину в германий. Затем расплав медленно охлаждают. Так как германий, содержащий индий, обладает дырочной проводимостью, то на границе закристаллизовавшегося расплава и германия n-типа образуется p-n-переход (рис. 335, б).

40) Полупроводниковый диод — полупроводниковый прибор с одним электрическим переходом и двумя выводами (электродами). В отличие от других типов диодов, принцип действия полупроводникового диода основывается на явлении p-n-перехода. На рис. 338 представлена вольт-амперная характеристика p-n-перехода. Как уже указывалось, при пропускном (прямом) напряжении внешнее электрическое поле способствует движению основных носителей тока к границе p-n-перехода (см. рис. 337, б). В результате толщина контактного слоя уменьшается. Соответственно уменьшается и сопротивление перехода (тем сильнее, чем больше напряжение), а сила тока становится большой (правая ветвь на рис. 338). Это направление тока называется прямым. При запирающем (обратном) напряжении внешнее электрическое поле препятствует движению основных носителей тока к границе p-n-перехода (см. рис. 337, а) и способствует движению неосновных носителей тока, концентрация которых в полупроводниках невелика. Это приводит к увеличению толщины контактного слоя, обедненного основными носителями тока. Соответственно увеличивается и сопротивление перехода. Поэтому в данном случае через p-n-переход протекает только небольшой ток (он называется обратным), полностью обусловленный неосновными носителями тока (левая ветвь рис. 338). Быстрое возрастание этого тока означает пробой контактного слоя и его разрушение. При включении в цепь переменного тока p-n-переходы действуют как выпрямители.

41) Транзи́стор (англ. transistor), полупроводниковый триод —радиоэлектронный компонент из полупроводниковогоматериала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи. Обычно используется для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. В общем случае транзистором называют любое устройство, которое имитирует главное свойство транзистора изменения сигнала между двумя различными состояниями при изменении сигна Применение транзисторов Вне зависимости от типа транзистора, принцип применения его един:

Транзистор применяется в:

Транзисторы применяются в качестве активных (усилительных) элементов в усилительных и переключательных каскадах. Реле и тиристоры имеют больший коэффициент усиления мощности, чем транзисторы, но работают только в ключевом (переключательном) режиме. Преимущества Основные преимущества, которые позволили транзисторам заменить своих предшественников (вакуумные лампы) в большинстве электронных устройств: малые размеры и небольшой вес, что способствует развитию миниатюрных электронных устройств;

Недостатки (ограничения)

|