- •1. Электромагнитные колебания и колебательные системы

- •1.1. Свободные колебания

- •1.2. Основные условия получения незатухающих колебаний

- •1.3. Принципы генерирования незатухающих гармонических колебаний

- •1.4. Колебательные системы генераторов на примере лампы бегущей волны и лампового укв автогенератора

- •2. Основы теории и расчета автогенераторов и генераторов с внешним возбуждением

- •2.1. Автогенераторы

- •2.1.1. Физический смысл баланса амплитуд

- •2.1.2. Физический смысл баланса фаз

- •2.1.3. Эквивалентные схемы аг: индуктивная и емкостная трехточки

- •2.1.4. Колебательная характеристика и режимы самовозбуждения аг

- •2.1.5. Практические схемы одноконтурных автогенераторов

- •2.2. Генераторы с внешним возбуждением

- •2.3. Энергетические показатели гвв и основные пути их улучшения

- •2.4. Методика расчета транзисторного одноконтурного аг

- •2.5. Методика построения и расчета схем гвв

- •2.6. Методика энергетического расчета лампового гвв

- •2.7. Связь лампового генератора с нагрузкой

- •2.8. Цепи согласования активного элемента с нагрузкой на фиксированной частоте

- •2.9. ММетодика настройки простейших цепей согласования

- •2.10. Цепи согласования активного элемента с нагрузкой в заданной полосе частот

- •2.11. Умножители частоты

- •3. Генерирование электромагнитных колебаний сверхвысоких частот

- •3.1. Особенности генераторных ламп сверхвысоких частот

- •3.2. Пролетный клистрон

- •3.2.1. Физические процессы в пролетном клистроне

- •3.2.2. Ток в пролетном клистроне

- •3.2.3. Энергетические показатели при работе клистрона в усилительном режиме и режиме умножения частоты

- •3.2.4. Из истории создания пролетного клистрона

- •3.3. Отражательный клистрон

- •3.4. Магнетрон

- •4. Диодные свч генераторы

- •4.1. Физика работы туннельного диода

- •4.2. Усилители и генераторы на туннельном диоде

- •4.3. Физика работы диода Ганна

3.3. Отражательный клистрон

В отличие от пролетного клистрона отражательный клистрон представляет собой маломощный автогенератор, в котором модуляция электронов по скорости и взаимодействие сгруппированного потока с СВЧ полем происходит в единственном резонаторе. В отражательном клистроне процесс перехода скоростной модуляции в модуляцию по плотности, то есть образование электронных сгустков, происходит в пространстве торможения. В этом пространстве более медленные электроны догоняют более быстрые, так как траектории быстрых электронов будут выше траекторий медленных электронов. Для создания пространства торможения на специальный электрод – отражатель подается отрицательный потенциал относительно потенциала катода. Для преобразования энергии источника питания в кинетическую энергию электронов, вылетевших с катода, на резонатор подается положительный потенциал. Схематическое изображение отражательного клистрона и распределение потенциала вдоль оси симметрии клистрона (вдоль оси х) показаны на рис. 3.11.

а)

б)

Рис. 3.11. Отражательный клистрон: а – упрощенное конструктивное представление,

б - схематическое изображение отражательного клистрона

На рис. 3.12 показаны

гармонические зависимости изменения

зарядов на сетках резонатора. Эти заряды

создают токи смещения и, следовательно,

СВЧ поле между сетками. Электроны влетают

в пространство взаимодействия с СВЧ

полем со скоростью![]() ,

где U0

= Uрез

– постоянное положительное напряжение

источника питания, подаваемое на

резонатор. Электроны 2, 6 и т.д. попадают

в тормозящую фазу СВЧ поля и их скорость

уменьшится, а высота траекторий будет

наименьшая. Электроны 1, 3, 5, 7 и т.д.

попадают в момент времени, когда значение

СВЧ поля равно нулю, и их скорости

практически не изменятся

,

где U0

= Uрез

– постоянное положительное напряжение

источника питания, подаваемое на

резонатор. Электроны 2, 6 и т.д. попадают

в тормозящую фазу СВЧ поля и их скорость

уменьшится, а высота траекторий будет

наименьшая. Электроны 1, 3, 5, 7 и т.д.

попадают в момент времени, когда значение

СВЧ поля равно нулю, и их скорости

практически не изменятся

![]() ,

если время пролета

,

если время пролета

![]() (или угол пролета

(или угол пролета![]() ).

Электроны 4, 8 и т.д. попадают в ускоряющую

фазу СВЧ поля, их скорость увеличивается,

а высота траекторий будет наибольшей.

Изменением отрицательного напряжения

на отражателе добиваются, чтобы электроны

1, 5, 9 и т.д. возвращались из пространства

торможения в пространство взаимодействия

с СВЧ полем в максимальную тормозящую

фазу. В окрестности этих электронов

создаются электронные сгустки, а в

окрестности электронов 3, 7 и т.д. образуются

разряжения электронного потока. Таким

образом, в пространстве торможения

между второй сеткой резонатора и

отражателем скоростная модуляция

переходит в модуляцию по плотности

электронного потока.

).

Электроны 4, 8 и т.д. попадают в ускоряющую

фазу СВЧ поля, их скорость увеличивается,

а высота траекторий будет наибольшей.

Изменением отрицательного напряжения

на отражателе добиваются, чтобы электроны

1, 5, 9 и т.д. возвращались из пространства

торможения в пространство взаимодействия

с СВЧ полем в максимальную тормозящую

фазу. В окрестности этих электронов

создаются электронные сгустки, а в

окрестности электронов 3, 7 и т.д. образуются

разряжения электронного потока. Таким

образом, в пространстве торможения

между второй сеткой резонатора и

отражателем скоростная модуляция

переходит в модуляцию по плотности

электронного потока.

Рис. 3.12. Пространственно-временная диаграмма, поясняющая группировку электронов в пространстве торможения

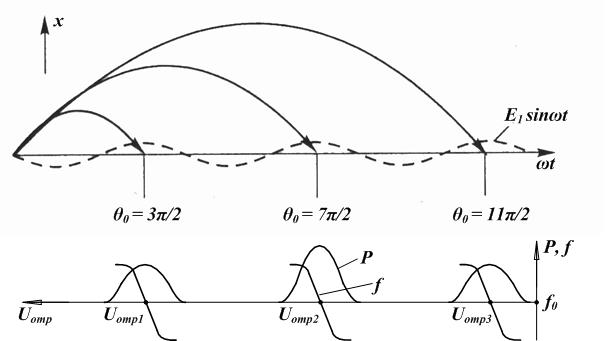

На рис. 3.13. показана зависимость СВЧ поля в пространстве взаимодействия и траектории электрона, в окрестности которого формируется сгусток. Центром сгруппированных сгустков становятся электроны, вылетевшие из модулятора с неизменившейся скоростью и пролетающие зазор в тот момент времени, когда фаза СВЧ поля изменяется с ускоряющей на тормозящую, то есть электроны 1, 5, 9 и т.д.

Рис. 3.13. К пояснению образования зон генерации

При обратном движении потока от отражателя к зазору резонатора поле, которое при прямом движении было ускоряющим, становится для электрона тормозящим. Центр сгустка будет попадать в максимум тормозящего поля зазора резонатора, если невозмущенный угол пролета электрона в тормозящем поле отражателя будет равен следующим значениям:

![]() ,

(3.19)

,

(3.19)

где n = 1, 2, 3,… – номер зоны генерации.

Зона генерации – это область значений напряжения на отражателе, в пределах которой генерируются колебания. Границы зоны генерации определяются значениями угла пролета (рис. 3.13):

(3.20)

(3.20)

На рис. 3.13 показаны

зависимости генерируемой мощности Р и

частоты колебаний f

от напряжения на отражателе для нескольких

зон генерации. Максимум мощности имеет

место при![]() ,

то есть в центре зоны генерации. Для

оптимального угла пролета частота СВЧ

колебаний равна частоте резонатора f

= f0.

При изменении напряжения на отражателе

относительно значения, при котором

генерируемая мощность максимальная,

мощность уменьшается, что связано с

недогруппировкой (

,

то есть в центре зоны генерации. Для

оптимального угла пролета частота СВЧ

колебаний равна частоте резонатора f

= f0.

При изменении напряжения на отражателе

относительно значения, при котором

генерируемая мощность максимальная,

мощность уменьшается, что связано с

недогруппировкой (![]() )

или перегруппировкой (

)

или перегруппировкой (![]() )

сгустков электронов. В пределах каждой

зоны частота изменяется по закону

)

сгустков электронов. В пределах каждой

зоны частота изменяется по закону

![]() ,

(3.21)

,

(3.21)

где Q – добротность резонатора;

![]() .

.

С увеличением значения отрицательного напряжения на отражателе сгустки несколько чаще приходят к зазору резонатора и, следовательно, f увеличивается. С уменьшением отрицательного значения Uотр траектории электронов становятся несколько выше и сгустки реже приходят к зазору резонатора и f уменьшается. Таким образом, в отражательном клистроне имеет место электронная перестройка частоты, составляющая единицы процентов от f0. Для увеличения перестройки частоты применяется механическая перестройка, связанная с изменением геометрии резонатора. На рис. 3.13 показан тот факт, что электронная перестройка частоты уменьшает генерируемую мощность. Из всех зон генерации имеет место зона, в центре которой мощность будет наибольшей. Эта зона является рабочей. Обычно число зон генерации n = 3…5. Рабочая зона соответствует наилучшим условиям группирования электронов в сгустки.

Вывод энергии из резонатора отражательного клистрона осуществляется с помощью индуктивной петли или емкостного штыря, переходящих в коаксиальный кабель. Отражательные клистроны находят применение в качестве возбудителей мощных генераторов (например, пролетных клистронов) или источников СВЧ колебаний в измерительных приборах сантиметрового и более коротковолнового диапазона длин волн.

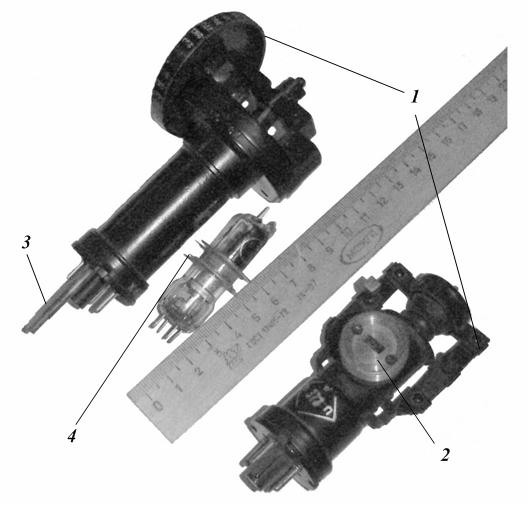

Электронной промышленностью выпускаются отражательные клистроны, работающие в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн. Выходная мощность отражательных клистронов колеблется от единиц милливатт до нескольких ватт, а КПД не превышает 5%. Низкий КПД объясняется трудностью получения хорошей группировки электронов в сгустки, а также малым временем взаимодействия сгустков с тормозящим СВЧ полем резонатора. На рис. 3.14 показаны конструкции отражательных клистронов с узлами механической перестройки частоты и выводом СВЧ сигнала.

Рис. 3.14. Конструкции отражательных клистронов: 1 – узлы механической перестройки частоты; 2 – волноводный выход энергии; 3 – коаксиальный вывод; 4 – дисковые контакты для подключения резонатора