- •Концепции современного естествознания

- •Материя.

- •Квантовая физика

- •Комплекс химических наук

- •Механическая форма движения материи

- •Уравнения движения (кинематические уравнения)

- •Кинетика

- •- Основное уравнение динамики

- •Механизмы

- •Физическая форма движения материи. Физическое поле.

- •Электромагнитное поле. Электричество

- •Закон Ома

- •Правила Кирхгофа

- •Магнетизм

- •Классификация сил

- •Теория относительности

- •Симметрия

Квантовая физика

Каждый колеблющийся осциллятор излучает энергию порциями или квантами.

1905 год. Альберт Эйнштейн. Фотоэффект – это выбивание электронов из вещества падающим потоком излучения. Объясняется энергией фотонов.

Артур Комптон (1892-1962гг.). В 1922 г. обнаружил и дал теоретическое обоснование эффекту изменения длины волны рентгеновского излучения вследствие рассеяния его электронами вещества, чем доказал существование фотона. За это открытие Комптон был награждён Нобелевской премией.

В 1923 Луи Де Бройль – универсальность корпускулярно-волнового дуализма. Не только фотоны, но и другие частицы обладают свойствами корпускулярными и волновыми.

Волны де Бройля — волны, связанные с любыми микрочастицами и отражающие их волновую природу. В 1929 получает нобелевскую премию за доказательство волновой природы частицы.

В 1927 году Вернер Гейзенберг – соотношение неопределенностей. Принцип неопределенности. Микрочастица не может иметь одновременно определенную координату и соответствующую проекцию импульса.

Квантовая механика описывает движение и взаимодействие микрочастиц с учетом их волновых свойств при помощи вероятностного подхода.

Квадрат модуля амплитуды волны Де Броиля определяет вероятность нахождения частицы в момент T в области с координатами X+dY, Y+dY, Z+dY.

Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Уравнение Шредингера описывает движение микрочастиц в силовых полях. Нобелевская премия. В 1945 пишет книгу, что такое жизнь с точки зрения физики.

Нильс Бор создает квантовую модель атома. 1903 год, Копенгаген.

Принцип дополнительности. Более точное определение одной из дополняющих друг друга характеристик описания объекта приводит к уменьшению точности других.

Атомы: C, O, Ca, Cl, H, N, S, Na, Cu.

Молекула — электрически нейтральная частица, состоящая из двух или более связанных ковалентными связями атомов, наименьшая частица химического вещества, обладающая всеми его химическими свойствами. Причины удержания атомов в молекулах носят электромагнитный характер.

На Земле наиболее распространены:

O,Si,Al,Fe,cu,Na,K,Mg,Ti,Mn

Химия – наука, изучающая превращения веществ, сопровождающиеся изменением их состава и/или строения.

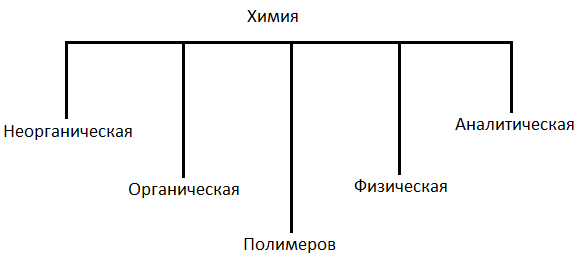

Комплекс химических наук

В состав химии входят:

Неорганическая. Изучает химические элементы и образуемые ими простые и сложные вещества (кроме соединений углеродов).

Органическая. Изучает соединения углерода с другими элементами и законы их превращения.

Физическая. Изучает причину химических явлений и их закономерности на основе общих принципов физики.

Аналитическая. Изучает методы, определения химического состава вещества.

Полимеров. Изучает вещества, у которых молекулы состоят из большого числа повторяющихся звеньев.

Полимеры – это вещества, у которых молекулы состоят из большого числа повторяющихся звеньев. По происхождению могут быть природными, биополимерами или синтетическими.

По форме могут быть линейными, разветвленными.

Кристалл – это твердое тело, атомы или молекулы образуют упорядоченную периодическую структуру.

Свойства:

Симметричность атомной структуры

Симметричность внешней формы

Анизотропия физических свойств

Анизотропия – неодинаковость свойств среды (например, физических: упругости, электропроводности, теплопроводности, показателя преломления, скорости звука или света и др.) по различным направлениям внутри этой среды; в противоположность изотропии.

28.09.2012

Неорганическая химия – химические элементы и образуемые ими простые и сложные вещества (кроме соединений углерода).

Органическая химия – соединения углерода с другими элементами (органические соединения) и законы их преобразования.

Физическая химия – причины химических явлений и их закономерности на основе общих принципов физики.

Аналитическая химия – методы определения химического состава вещества.

Полимеры – вещества, у которых молекулы состоят из большого числа повторяющихся звеньев (макромолекулы); различают биополимеры и синтетические полимеры.

Космохимия, геохимия и т.д.

Задачи химии: анализ и синтез.

Синтез (от греч. synthesis – соединение, сочетание, составление) – это целенаправленное получение сложных веществ или соединений из более простых. Методы синтеза: физические (растворение, фильтрование, выпаривание, дистилляция, электролиз) и химические (нагревание, воздействие пламенем или взрывом, получение газов при растворении).

Например, взрыв смеси углерода и водорода -> вода; сжигание угля -> двуокись углерода.

Анализ (от греч. analysis – разложение, расчленение) – это разложение сложных веществ на более простые с целью определения химического состава исходного вещества. Может быть качественный (хотим выяснить, из чего состоит данное вещество) и количественный (определение, в каких пропорциях выделяется данное вещество).

Методы анализа:

химическая реакция (наблюдение механизма и скорости протекания реакций);

оптическая спектроскопия (каждое химическое вещество обладает световым спектром);

рентгеновская спектроскопия (определяет длину волн лучей, проходящих через вещество лучей, какие поглощаются, какие испускаются);

фотоэлектронная (определяет интенсивность света) и рентген электронная спектроскопия (определяет длину волн);

резонансная спектроскопия (воздействие на вещество различными частотами, чтобы выяснить, при какой частоте вещество входит в резонанс);

дифракционные методы (как вещество рассеивает свет).

Объекты изучения химии: смеси (в смеси могут быть разные пропорции составляющих ее веществ, но атомы внутри смеси не соединяются между собой, т.е. смесь всегда можно разделить, а вещества в составе сохраняют свои свойства) и соединения (это вещества, однородные по составу в любых количествах; атомы объединяются и образуются качественно новые вещества; свойства исходных веществ полностью или частично теряются; нельзя разделить; например, вода, спирт, поваренная соль, медь).

Смеси могут быть: тонкие, грубые, молекулярные (например, воздух).

Частный случай смесей – это растворы. Могут быть: ненасыщенные (при добавлении вещество продолжает растворяться), насыщенные (вещество выпадает в осадок и получается перенасыщенный раствор), перенасыщенные; газовые, жидкие, твердые (сплавы).

Взаимное расположение молекул, расстояния между ними определяют молекулярное сцепление -> состояние вещества (газообразное, жидкое, твердое, кристаллическое). Наиболее большое молекулярное сцепление – в твердых веществах.

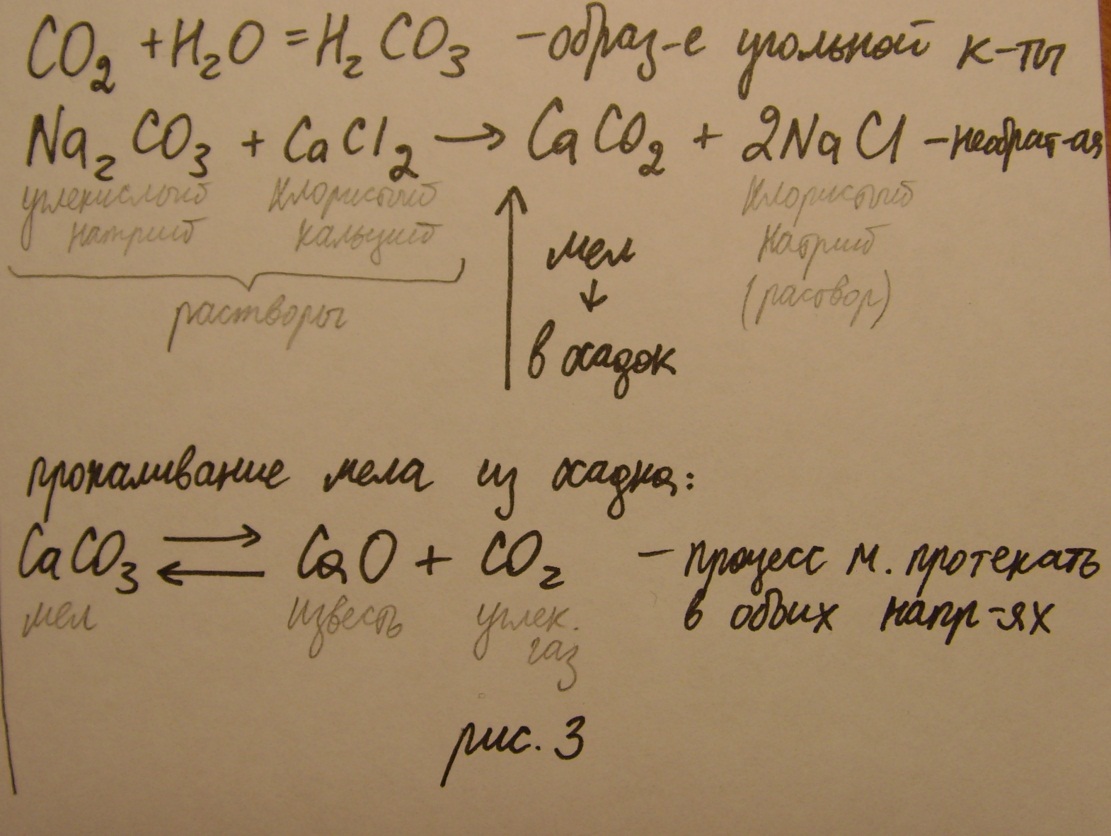

Химическая реакция – это превращение одних веществ в другие, отличные по химическому составу и строению.

Химические реакции характеризуются:

Соотношением участвующих в них веществ.

Степенью превращения.

Константами скорости и равновесия.

Энергией активации.

Тепловым эффектом.

Химическая реакция происходит за счет обмена электронами между атомами (наличие электронного облака). Именно этот процесс и приводит к превращению одних веществ в другие.

Химические реакции классифицируются:

По числу молекул, участвующих в реакции (мономолекулярная – участвуют молекулы одного и того же элемента, бимолекулярная – участвуют два разных элемента, полимолекулярная – участвуют два и более веществ).

По кинетическому механизму (как происходит реакция; последовательные – одно вещество переходит во второе, второе в третье и т.д., параллельные – из одних и тех же исходных молекул могут образовываться два и более вещества, сопряженные – в одном и том же растворе образуются два и более вещества, причем во взаимодействие вступают разные агрегаты).

По характеру химического процесса (разложение – одна сложная молекула распадается на несколько простых, окисление – может быть в процессе горения и ржавления, полимеризация – образование макромолекул).

По типам частиц, участвующих в превращении (йонная, радикальная [радикал – неустойчивая форма вещества, но наиболее реактивная, электронный спиновый момент равен ½], молекулярная – в основном ковалентная и водородная связь).

По фазовому или агрегатному состоянию реагирующей системы (газо фазные, жидко фазные, твердо фазные).

По области протекания реакции (гомогенные – происходят в объеме фазы, гетерогенные – происходят на области раздела фаз).

Если при создании молекулы ее энергия меньше, чем сумма энергий составляющих ее изолированных атомов, то она может существовать, т.е. ее связь устойчива.

Катализатор – вещество, которое изменяет скорость реакции, но не входит в состав конечного продукта.

Есть экзотермические (утечка тепла в окружающую среду) и эндотермические (получение тепла из окружающей среды) реакции.

C +

=

= + 94250 Кл - сжигание угля

+ 94250 Кл - сжигание угля

2С + 2Н =

– 56000 Кл

– 56000 Кл

Растворение извести в воде:

CaO +

-> Ca

-> Ca -

раствор гидроокиси Ca

-

раствор гидроокиси Ca

Продувание через нее углекислого газа:

Ca

+

->

+

+

Химия произошла от древней науки алхимии.

05.10.2012