- •«Общая электроника и электротехника»

- •Содержание

- •Введение

- •Лабораторная работа №1

- •3. Теория метода и описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Задание на лабораторную работу

- •6. Содержание отчета о работе.

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №2 исследование обратных связей в электронных усилителях

- •Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Теория метода и описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Задание на лабораторную работу

- •6. Содержание отчета

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №3 исследование схем на операционных усилителях

- •Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Задание на лабораторную работу и порядок ее выполнения

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №4 Исследование цифровых устройств

- •1.Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •1 Цель работы

- •Основные теоретические положения

- •Дополнительные функции

- •Описание лабораторной установки

- •Задание на лабораторную работу и порядок ее выполнения

- •Содержание отчета о работе

- •Контрольные вопросы

- •Список рекомендуемой литературы

- •Мероприятия по технике безопасности

2. Основные теоретические положения

Триггеры разделяются на три основных класса: асинхронные потенциальные, асинхронные импульсные и синхронные.

Асинхронные потенциальные триггеры изменяют сове состояние под действием изменения амплитуды входных сигналов. Длительность воздействия этих сигналов значительно превосходит время переходных процессов в самом триггере.

Асинхронные импульсные триггеры характеризуются тем, что входные сигналы воздействуют на них лишь кратковременно в момент изменения из «I» в «0» или наоборот.

Синхронные триггеры кроме основных (информационных) входов имеют также вход для подачи тактового сигнала. Состояние синхронных триггеров может изменяться только под воздействием изменения дополнительного – тактового сигнала из «I» в «0», а основные сигналы могут только разрешать или запрещать это изменение.

В зависимости от функциональных возможностей триггеры подразделяются на: RS, D, T, У – К и другие триггеры.

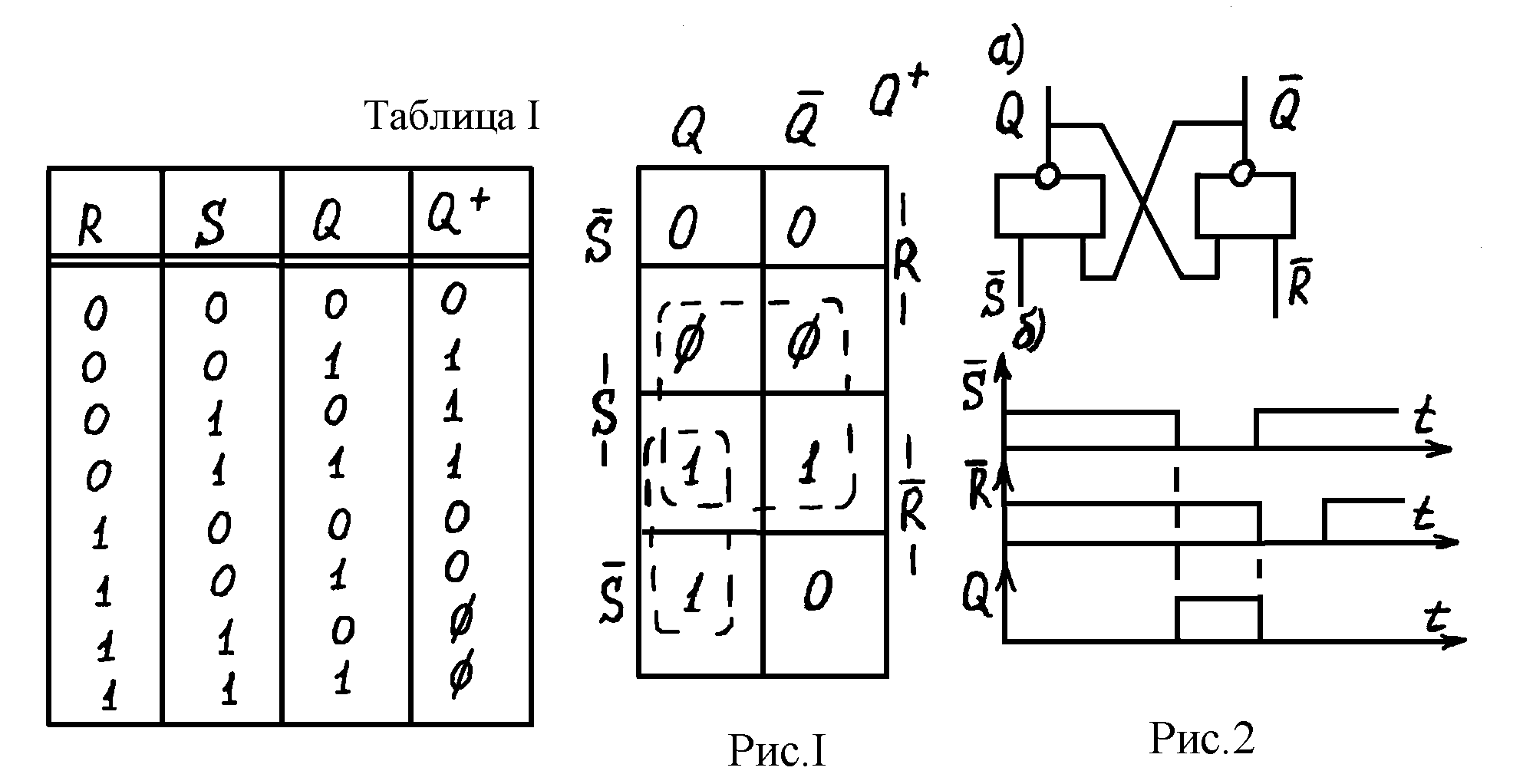

2.1. Асинхронный потенциальный RS-триггер

Асинхронный

потенциальный RS-триггер

имеет два входа R

и S

и два выхода – прямой

![]() и

инверсный

и

инверсный

![]() .

Вход S

предназначен для установки триггера в

единичное состояние (Q=1),

а вход R

– для установки триггера в нулевое

состояние (Q=0)

– сброс. Одновременная подача сигналов

R=S=1

запрещена. Закон функционирования

триггера задается таблицей истинности

(табл.1), в которой Q

– выходной сигнал триггера в момент

времени, предшествующий моменту подачи

входных сигналов, а

.

Вход S

предназначен для установки триггера в

единичное состояние (Q=1),

а вход R

– для установки триггера в нулевое

состояние (Q=0)

– сброс. Одновременная подача сигналов

R=S=1

запрещена. Закон функционирования

триггера задается таблицей истинности

(табл.1), в которой Q

– выходной сигнал триггера в момент

времени, предшествующий моменту подачи

входных сигналов, а

![]() - выходной сигнал триггера в момент

времени, следующий за моментом изменения

входных сигналов. Сигнал

- выходной сигнал триггера в момент

времени, следующий за моментом изменения

входных сигналов. Сигнал

![]() является функцией входных сигналов R

и S

и предыдущего состояния триггера Q.

Функция

называется функцией переходов триггера.

В таблице две последние строки

соответствуют запрещенному состоянию

входа R=S=1,

поэтому в этих случаях функция

является функцией входных сигналов R

и S

и предыдущего состояния триггера Q.

Функция

называется функцией переходов триггера.

В таблице две последние строки

соответствуют запрещенному состоянию

входа R=S=1,

поэтому в этих случаях функция

![]() не определена. По таблице истинности

составляется диаграмма Вейча для функции

(рис.1), из которой получаем ее выражение

не определена. По таблице истинности

составляется диаграмма Вейча для функции

(рис.1), из которой получаем ее выражение

![]() ,

(1)

,

(1)

причем на входные сигналы накладывается ограничение, задаваемое уравнением RS=0. Для реализации уравнения (1) из элементов И – НЕ преобразуем выражение (1):

![]() .

(2)

.

(2)

Схема триггера, составленная по уравнению (2) представлена на рис.2,а, а временные диаграммы, поясняющие работу RS-триггера – на рис.2,б.

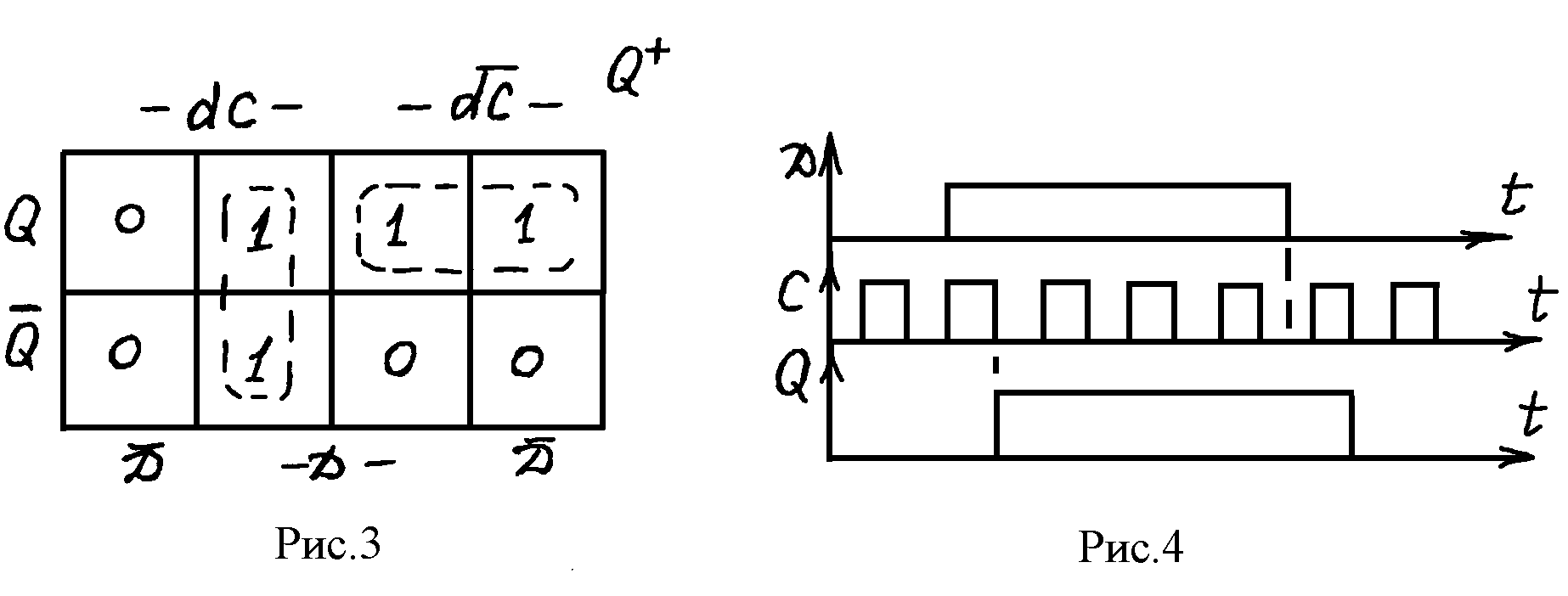

2.2. Синхронный D-триггер

D-триггер имеет один информационный вход D и вход для подачи тактового сигнала С. Выходной сигнал триггера принимает значение входного сигнала D в момент времени, когда тактовый сигнал С изменяется из «I» в «0», dC=I. Табл.2 задает закон функционирования D-триггера. Из диаграммы Вейча на Рис.3 получаем функцию переходов в виде

![]() .

(3)

.

(3)

D

-триггер

является синхронным элементом задержки

входного сигнала D

на один такт С (Рис.4). Из (3) следует, что

входной сигнал D

не должен изменяться в момент времени,

когда dC=1,

так как это привело бы к неопределенности

переходов (

-триггер

является синхронным элементом задержки

входного сигнала D

на один такт С (Рис.4). Из (3) следует, что

входной сигнал D

не должен изменяться в момент времени,

когда dC=1,

так как это привело бы к неопределенности

переходов (![]() ø).

ø).

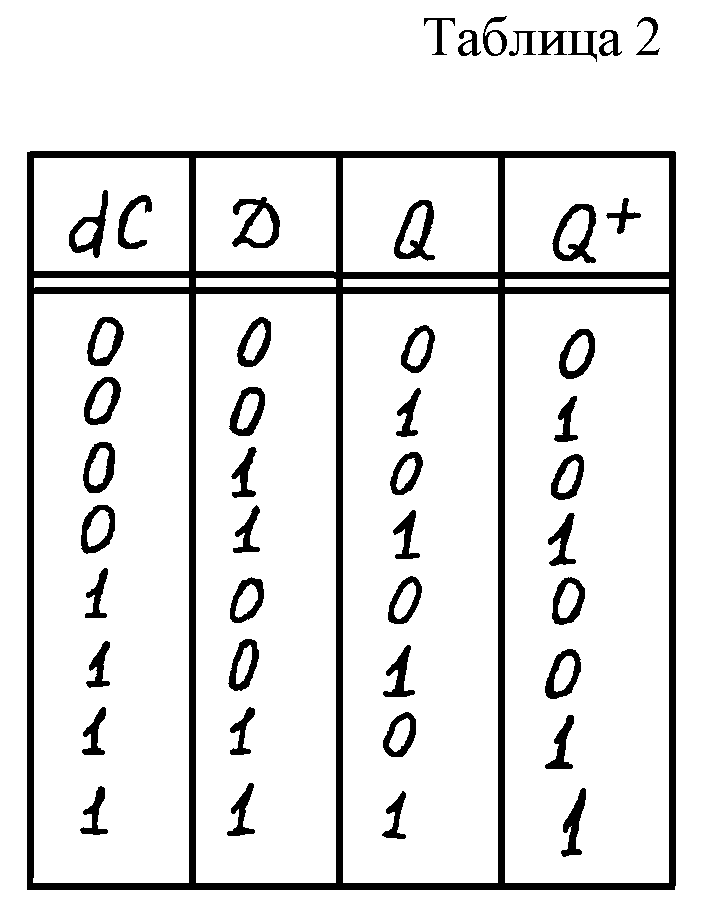

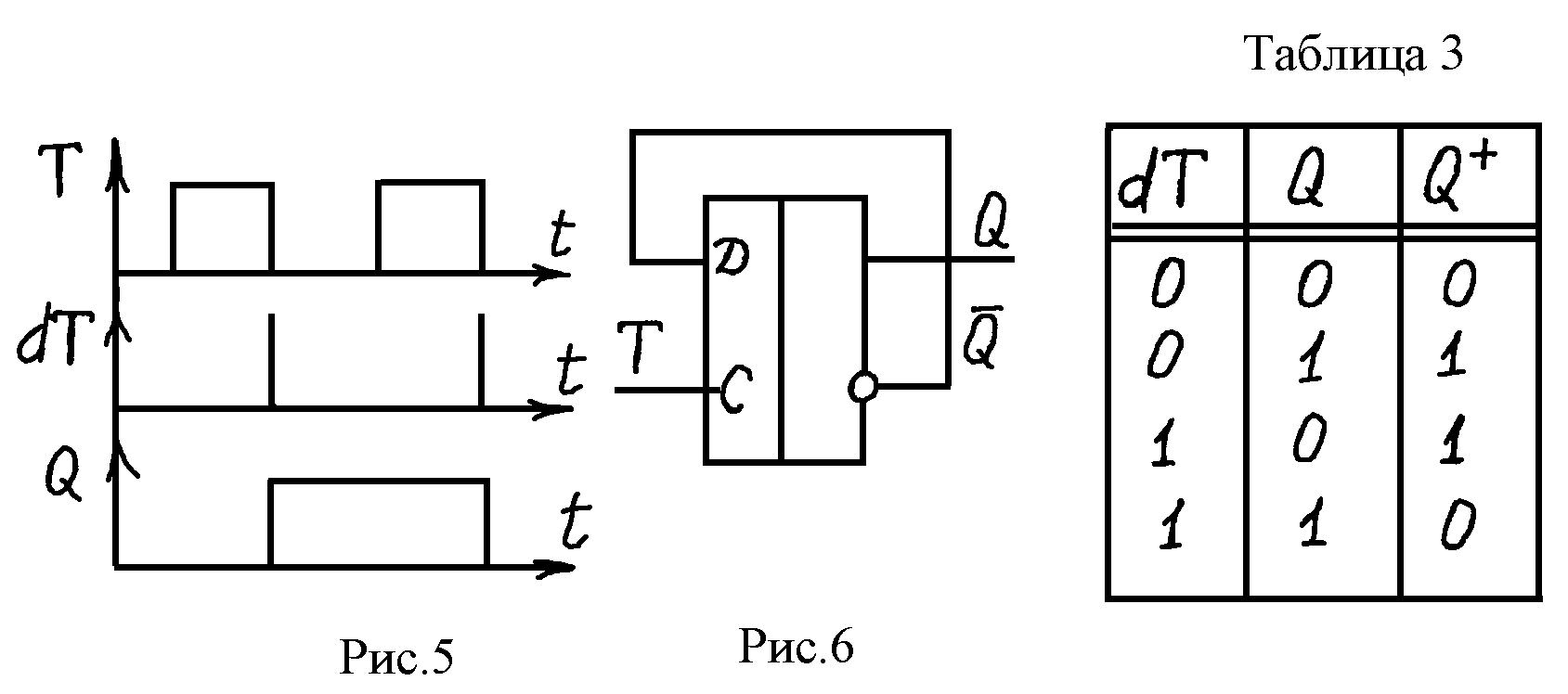

2.3. Асинхронный импульсный Т-триггер

Триггер типа Т имеет один выход Т и изменяет свое состояние при каждом изменении входного сигнала Т из «I» в «0». Преобразование потенциального сигнала в импульсный записывается с помощью перехода d. DT – обозначение импульсного сигнала. Составив таблицу истинности, задающую функцию переходов dT-триггера (Табл.3), получим:

![]() . (4)

. (4)

Временные диаграммы на рис.5 поясняют работу Т-триггера.

Из рис.5 видно, что сигнал на выходе Q имеет в два раза меньшую частоту, чем у входного сигнала Т. Следовательно, из Т-триггеров легко получить делители частоты сигнала на величину, кратную двум, а также асинхронные счетчики входных сигналов объемом памяти 2n , где n – число последовательно соединенных Т-триггеров.

Т-триггер

легко получить из D-триггера

(рис.6). Для этого достаточно вход

![]() соединить с выходом D,

тогда с изменением каждого синхронизирующего

импульса из «I»

в «0» триггер будет изменять свое

состояние на противоположное.

соединить с выходом D,

тогда с изменением каждого синхронизирующего

импульса из «I»

в «0» триггер будет изменять свое

состояние на противоположное.

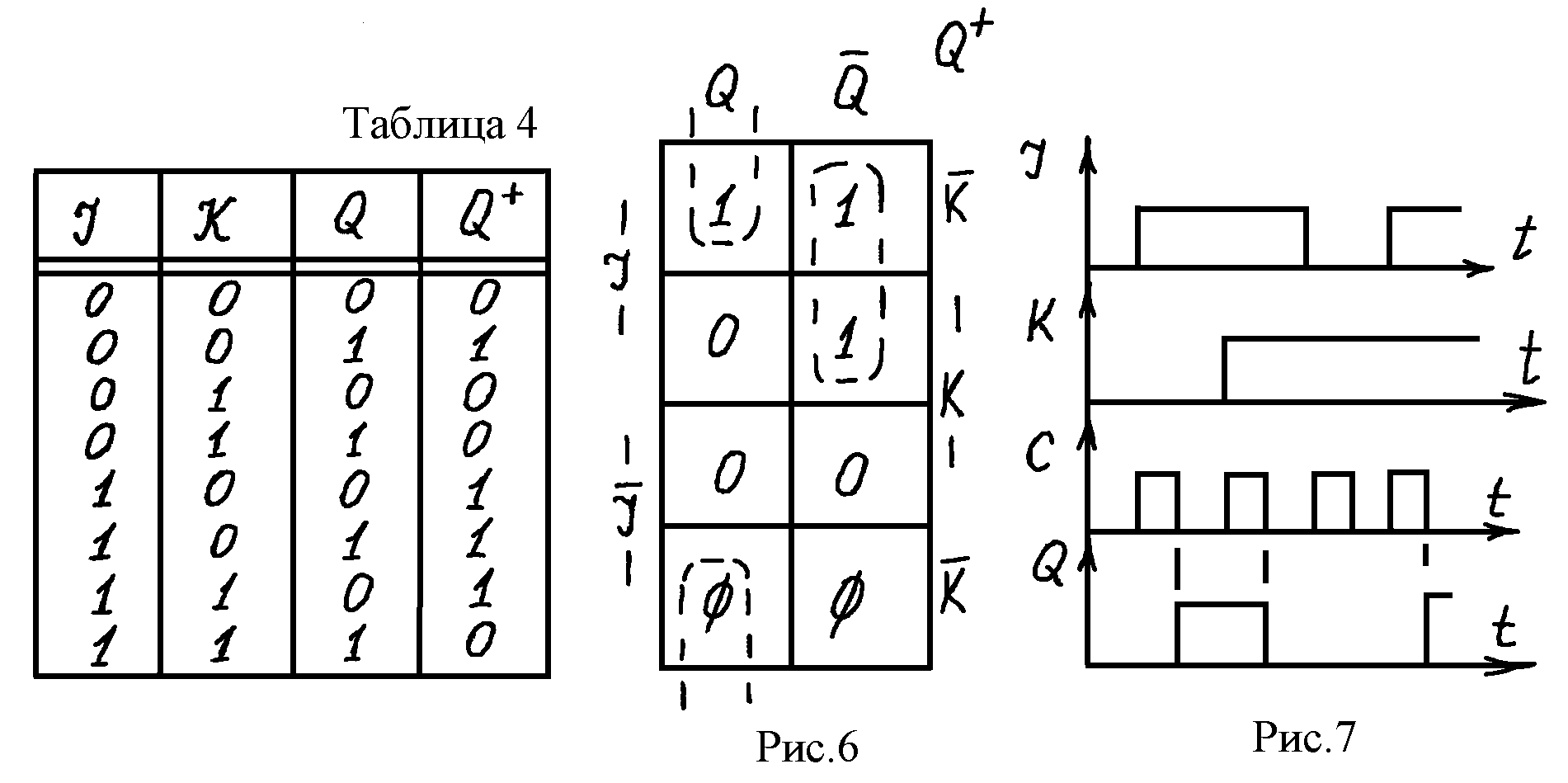

2.4. J-К-триггер

J-К-триггер

имеет два информационных входа и вход

тактового сигнала С. В дискретные моменты

времени

![]() при J=I

триггер устанавливается в состояние

Q=I

при К=I

в состояние Q=0,

а при J=К=1

в состояние

=

.

На основании описанного закона

функционирования переходов задается

Табл.4. Составив по таблице диаграмму

Вейча (рис.6) получим

при J=I

триггер устанавливается в состояние

Q=I

при К=I

в состояние Q=0,

а при J=К=1

в состояние

=

.

На основании описанного закона

функционирования переходов задается

Табл.4. Составив по таблице диаграмму

Вейча (рис.6) получим

![]() .

(5)

.

(5)

Временные диаграммы, поясняющие работу J-К-триггера, показаны на рис.7.

Чтобы рассмотреть переходные процессы в триггере, необходимо записать функцию перехода J-К-триггера с учетом тактовых сигналов. В зависимости от схемного включения J-К-триггеры описываются одной из функций переходов:

![]() ,

(6)

,

(6)

![]() .

(7)

.

(7)

Функция (7) эквивалентна (6), если на входные сигналы J и К наложить ограничение: эти сигналы не должны применяться при значении тактового сигнала .

При J=К=1 J-К-триггер выполняет функцию асинхронного импульсного Т-тригера (4).

2.5. Счетчики

Подсчет импульсов, выполняемый в устройствах цифровой обработки информации, осуществляется с помощью счетчиков. По назначению счетчики делятся на суммирующие, вычитающие и реверсивные. Суммирующий счетчик увеличивает свое состояние при поступлении на вход очередного импульса. Вычитающий счетчик выполняет счет в обратном направлении, т.е. каждый импульс, поступающий на его вход, уменьшает его состояние на единицу.

Реверсивные счетчики предназначены как для сложения, так и для вычитания в зависимости от управляющих сигналов.

Счетчики в основном строятся на основе триггеров. Основными характеристиками счетчиков являются: модуль счета или коэффициент пересчета счетчика Ксч ; быстродействие счетчика.

Модуль счета характеризует число возможных различных состояний счетчика, т.е. предельное число импульсов, которое может быть сосчитано счетчиком.

Быстродействие счетчика характеризуется: ƒсч - частотой поступления счетных импульсов, tуст – временем установки счетчика.

Простейшим счетчиком является счетный триггер, осуществляющий подсчет импульсов по модулю 2. Соединив последовательно несколько таких триггеров, можно получить схему многоразрядного счетчика с модулем счета Ксч=2n, где n – число триггеров в счетчике.

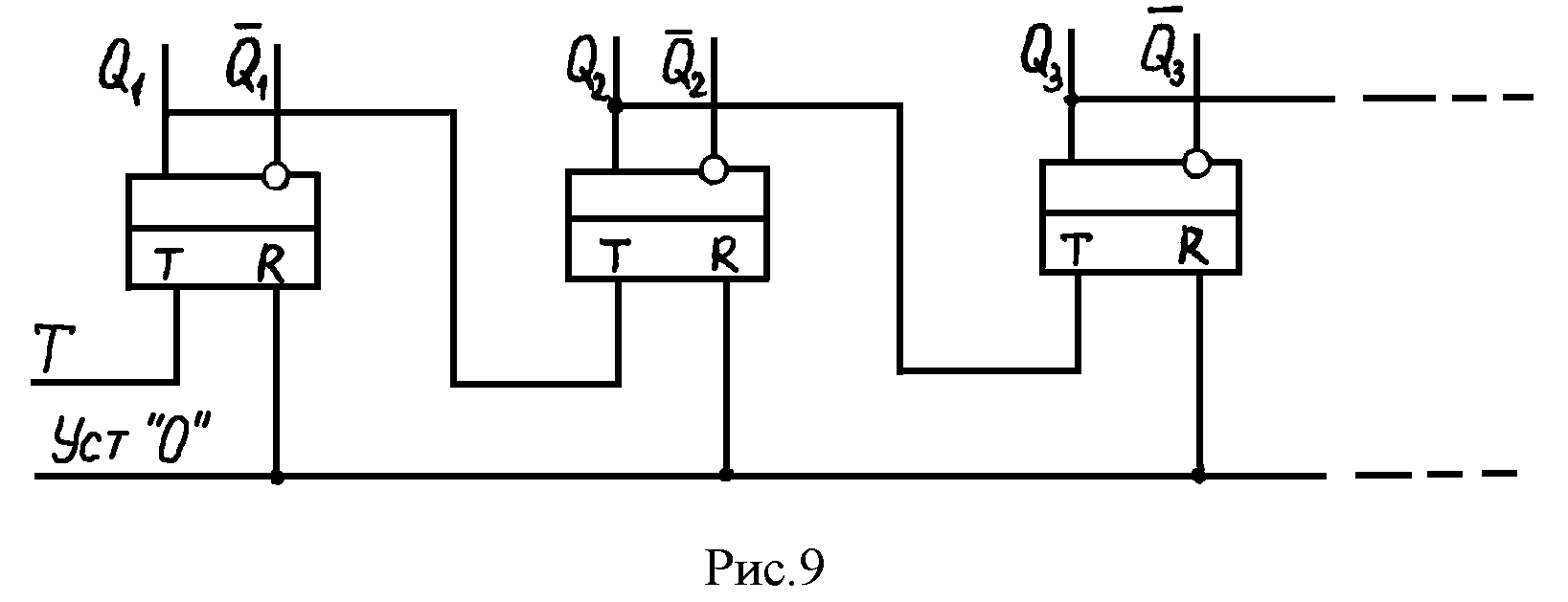

Схема

счетчика, построенного на Т триггерах,

представлена на рис.9.

Схема

счетчика, построенного на Т триггерах,

представлена на рис.9.

Счетчик строится таким образом, что выход Q i-го разряда подключен непосредственно к счетному входу следующего i+1-го разряда.

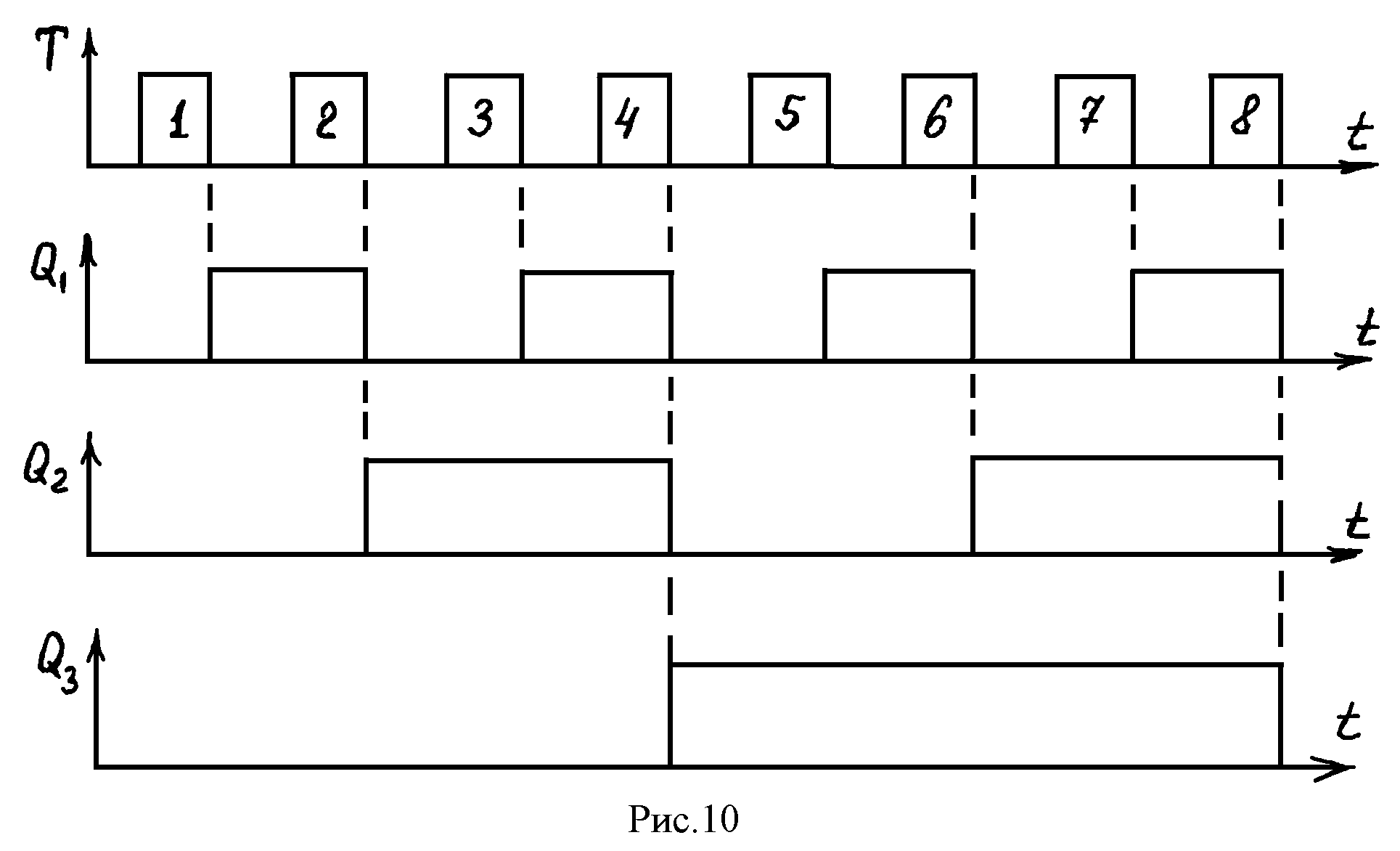

Рассмотрим работу схемы. Пусть счетчики находятся в состоянии (рис.10). При поступлении первого счетного импульса I-й триггер подготовится к переключению и примет состояние Q1=I по окончании счетного импульса. На счетчике установится код I00. После окончания второго счетного импульса первый триггер возвратится в исходное состояние (Q1=0), но импульс перехода из «I» в «0» этого триггера вызовет срабатывание 2-го триггера (Q2=1). В результате после прихода 2-х импульсов в счетчик запишется код 0I0. После 7-го импульса все разряды счетчика будут установлены в единичное состояние. Восьмой импульс вызовет его переполнение, и все разряды установятся в состояние «0».

Наращивая число разрядов счетчика, можно увеличивать его объем Ксч. На рис.10 приведена схема двоичного счетчика на 3 разряда и временные диаграммы, поясняющие принцип работы этой схемы (рис.9).

Сигнал Q на выходе последующего триггера имеет в 2 раза меньшую частоту, чем на входе. Следовательно, счетчик может делить частоту сигнала на величину Ксч=2n.

Счетчики,

построенные по указанному принципу,

имеют коэффициент деления, кратный

двум. На практике возникает необходимость

в делении частоты входных сигналов на

величину Ксч,

не кратную двум. Принцип построения

таких счетчиков заключается в исключении

лишних, избыточных состояний счетчика.

Число триггеров в счетчике выбирается

из условия: число триггеров n-счетчика

должно быть равно ближайшему целому

числу, большему или равному величине

log2Ксч.

Исключение избыточных состояний

осуществляется, например, возвратом

счета в исходное состояние после

поступления требуемого числа импульсов

(N=

Ксч).

Например, при реализации делителя на

три необходимо использовать два триггера,

которые могут осуществлять деление на

величину Ксч=4.

Значит, имеется одно избыточное состояние

![]() (11),

которое необходимо исключить. Для

исключения избыточного состояния

используется декодирующий состояние

(11),

которое необходимо исключить. Для

исключения избыточного состояния

используется декодирующий состояние

![]() (01)

и разрешающий после этого сброс счетчика

входным импульсом в исходное состояние

(01)

и разрешающий после этого сброс счетчика

входным импульсом в исходное состояние

![]() (00).

(00).

3. Описание лабораторной установки

Лабораторная установка состоит из макета, включающего в себя:

генератор одиночных импульсов, запускающийся от кнопки;

генератор периодической последовательности импульсов;

набор различных типов интегральных триггеров и счетчик, построенный на их основе.

В макете предусмотрена возможность подачи различных сигналов с помощью перемычек. Состояние схем индицируется светодиодами.

4. Задание на лабораторную работу и порядок ее выполнения

1) Внимательно ознакомьтесь с рекомендованной литературой и устройством макета.

2) Исследуйте работу триггеров от генератора одиночных импульсов и составьте для них таблицы истинности.

3) Соберите счетчик с коэффициентом счета Ксч=8 и изучите его работу от генератора одиночных импульсов.

4) Соберите счетчик с коэффициентом счета, заданным преподавателем и изучите его работу.

5. Содержание отчета о работе

Отчет должен содержать схемы исследуемых элементов и устройств, осциллограммы входных и выходных сигналов, а также таблицы функционирования.

6. Контрольные вопросы.

1) Поясните принцип работы и назначение RS триггера.

2) Поясните принцип работы и назначение D и Т триггеров.

3) Поясните принцип работы У-К-триггера.

4) Каким образом можно построить счетчик импульсов с коэффициентом счета кратным двум на Т, D или У-К-триггерах?

5) Каким образом можно построить счетчик импульсов с коэффициентами счета не кратным двум?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА В ИЗМЕРЕНИЯХ