- •Группировка статистических данных. Виды группировок.

- •Абсолютные и относительные величины. Виды относительных величин.

- •Средние величины, их виды, принципы применения.

- •С редняя арифметическая и средняя гармоническая, расчет, применение.

- •В иды степенных средних.

- •Структурные средние.

- •Вариационный ряд, его виды, структурные характеристики.

- •11. Виды дисперсий.

- •12. Индексный метод

- •14. Расчет сводных индексов на основе индивидуальных

- •1) Индекс переменного состава:

- •2) Индекс постоянного состава:

- •3)Третий метод – для аддитивной модели:

- •17. Малая выборка

- •18. Корреля-регрессин.Анализа. Мнк.

- •19. Коэф-нт корреляции.

- •20. Парная линейная регрессия.

- •21. Коэффициент детерминации..

- •22. Множественная регрессия

- •23. Анализ качества регрессионной модели

- •24. Понятие и класс-я рядов динамики.

- •25. Показатели изменения уровней ряда

- •27. Компоненты ряда динамики

11. Виды дисперсий.

Дисперсия - средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины

Различают три вида дисперсий:

общая;

средняя внутригрупповая;

межгрупповая.

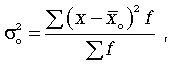

Общая дисперсия (

)

характеризует вариацию признака всей

совокупности под влиянием всех тех

факторов, которые обусловили данную

вариацию. Эта величина определяется

по формуле

)

характеризует вариацию признака всей

совокупности под влиянием всех тех

факторов, которые обусловили данную

вариацию. Эта величина определяется

по формуле

где -

![]() общая

средняя арифметическая всей исследуемой

совокупности.

общая

средняя арифметическая всей исследуемой

совокупности.

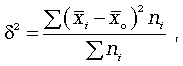

Средняя внутригрупповая дисперсия (

)

свидетельствует о случайной вариации,

которая может возникнуть под влиянием

каких-либо неучтенных факторов и которая

не зависит от признака-фактора,

положенного в основу группировки.

Данная дисперсия рассчитывается

следующим образом: сначала рассчитываются

дисперсии по отдельным группам (

)

свидетельствует о случайной вариации,

которая может возникнуть под влиянием

каких-либо неучтенных факторов и которая

не зависит от признака-фактора,

положенного в основу группировки.

Данная дисперсия рассчитывается

следующим образом: сначала рассчитываются

дисперсии по отдельным группам ( ),

затем рассчитывается средняя

внутригрупповая дисперсия

),

затем рассчитывается средняя

внутригрупповая дисперсия

:

:

где ni - число единиц в группе

Межгрупповая дисперсия

(дисперсия групповых средних) характеризует

систематическую вариацию, т.е. различия

в величине исследуемого признака,

возникающие под влиянием признака-фактора,

который положен в основу группировки.

Эта дисперсия рассчитывается по формуле

(дисперсия групповых средних) характеризует

систематическую вариацию, т.е. различия

в величине исследуемого признака,

возникающие под влиянием признака-фактора,

который положен в основу группировки.

Эта дисперсия рассчитывается по формуле

где -

![]() средняя

величина по отдельной группе.

средняя

величина по отдельной группе.

Все три вида дисперсии связаны между собой: общая дисперсия равна сумме средней внутригрупповой дисперсии и межгрупповой дисперсии:

![]() (6.11)

(6.11)

Данное соотношение отражает закон, который называют правилом сложения дисперсий. Согласно этому закону (правилу), общая дисперсия, которая возникает под влиянием всех факторов, равна сумме дисперсий, которые появляются как под влиянием признака-фактора, положенного в основу группировки, так и под влиянием других факторов. Благодаря правилу сложения дисперсий можно определить, какая часть общей дисперсии находится под влиянием признака-фактора, положенного в основу группировки.

Свойства дисперсии.

Уменьшение или увеличение весов (частот) варьирующего признака в определенное число раз дисперсии не изменяет.

Уменьшение или увеличение каждого значения признака на одну и ту же постоянную величину А дисперсии не изменяет.

Уменьшение или увеличение каждого значения признака в какое-то число раз к соответственно уменьшает или увеличивает дисперсию в

раз, а среднее квадратическое отклонение

- в к раз.

раз, а среднее квадратическое отклонение

- в к раз.Дисперсия признака относительно произвольной величины всегда больше дисперсии относительно средней арифметической на квадрат разности между средней и произвольной величиной:

.

Если А равна нулю, то приходим к

следующему равенству:

.

Если А равна нулю, то приходим к

следующему равенству:

,

т.е. дисперсия признака равна разности

между средним квадратом значений

признака и квадратом средней.

,

т.е. дисперсия признака равна разности

между средним квадратом значений

признака и квадратом средней.

Каждое свойство при расчете дисперсии может быть применено самостоятельно или в сочетании с другими.

12. Индексный метод

В статистике под индексом понимается относительная величина (показатель), выражающая изменение сложного экономического явления во времени, в пространстве или по сравнению с планом. Индексы используются и для выявления структурных сдвигов в народном хозяйстве.

Индексы рассчитываются как для сложного явления (общие или сводные), так и для отдельных его элементов (индивидуальные индексы). В индексах, характеризующих изменение явления во времени различают базисный и отчетный (текущий) периоды. Базисный период - это период времени к которому относится величина, принятая за базу сравнения. Обозначается он подстрочным знаком "0". Отчетный период - это период времени, к которому относится величина, подвергающаяся сравнению. Обозначается он подстрочным знаком "1".

Индивидуальные индексы - это обычная

относительная величина. Например, если

цена товара в текущем периоде 30 руб., а

в базисном была 25 руб., то индивидуальный

индекс будет равен

![]() или

120%.

или

120%.

Индивидуальные индексы служат для характеристики изменения отдельных элементов сложного явления. В зависимости от экономического назначения индивидуальные индексы бывают: физического объема продукции, себестоимости, цен, трудоемкости и т.д.

Индекс физического объема продукции:

![]() показывает, во сколько раз возрос

(уменьшился) выпуск какого-либо одного

товара в отчетном периоде по сравнению

с базисным, или сколько процентов

составляет.

показывает, во сколько раз возрос

(уменьшился) выпуск какого-либо одного

товара в отчетном периоде по сравнению

с базисным, или сколько процентов

составляет.

Индивидуальный индекс цен:

![]() - характеризует изменение цены одного

определенного товара в текущем периоде

по сравнению с базисным.

- характеризует изменение цены одного

определенного товара в текущем периоде

по сравнению с базисным.

Индивидуальный индекс себестоимости

единицы продукции:

![]() показывает изменение себестоимости.

показывает изменение себестоимости.

Сводный индекс - характеризует изменение всей сложной совокупности в целом, т.е. состоящей из несуммируемых элементов. Следовательно, чтобы рассчитать такой индекс надо преодолеть несуммарность элементов совокупности. Это достигается введением дополнительного показателя (соизмерителя). Сводный индекс состоит из двух элементов: индексируемой величины и веса.

Общие индексы строят для количественных (объемных) и качественных показателей. В зависимости от цели исследования и наличия исходных данных используют различные формы построения общих индексов: агрегатная или средневзвешенная.

13. Агрегатный индекс – сложный показатель, который характеризует среднее изменение социально-экономического явления, состоящего из несоизмеримых элементов. Особенность этой формы индекса состоит в том, что непосредственно сравниваются две суммы одноименных показателей.

Индексируемая величина – признак, изменение которого изучается (цена товаров, курс акций, затраты рабочего времени и т.д.). Вес индекса – это величина, служащая для целей соизмерения индексируемых величин.

При выборе веса индекса следует руководствоваться правилом: если строится индекс количественного показателя, то веса берутся за базисный период, при построении индекса качественного показателя используются веса отчетного периода.

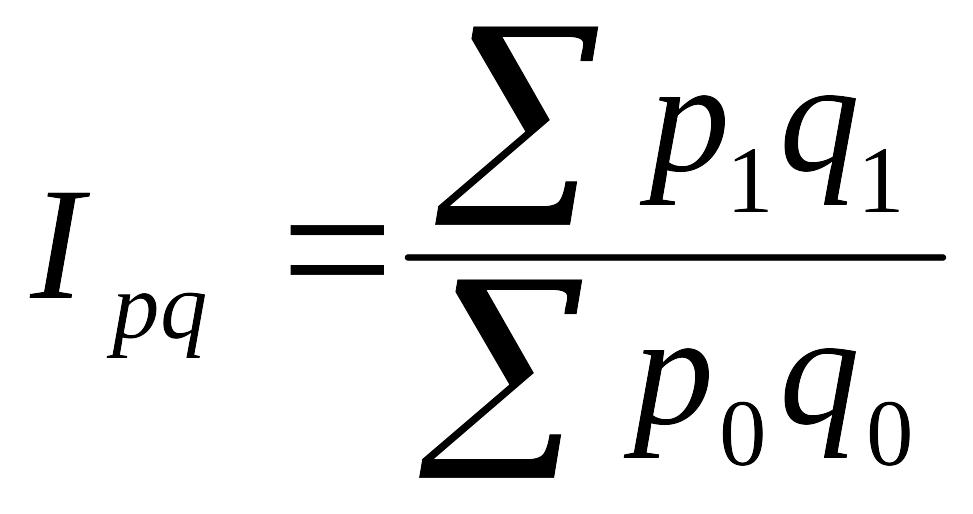

Индекс стоимости продукции (товарооборота)

(![]() )

- представляет собой отношение стоимости

продукции текущего периода к стоимости

продукции в базисном периоде. Стоимость

продукции – это произведение количества

продукции в натуральном выражении (q)

на цену (p).

)

- представляет собой отношение стоимости

продукции текущего периода к стоимости

продукции в базисном периоде. Стоимость

продукции – это произведение количества

продукции в натуральном выражении (q)

на цену (p).

Показывает, во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость продукции отчетного периода по сравнению с базисным, или сколько процентов составляет.

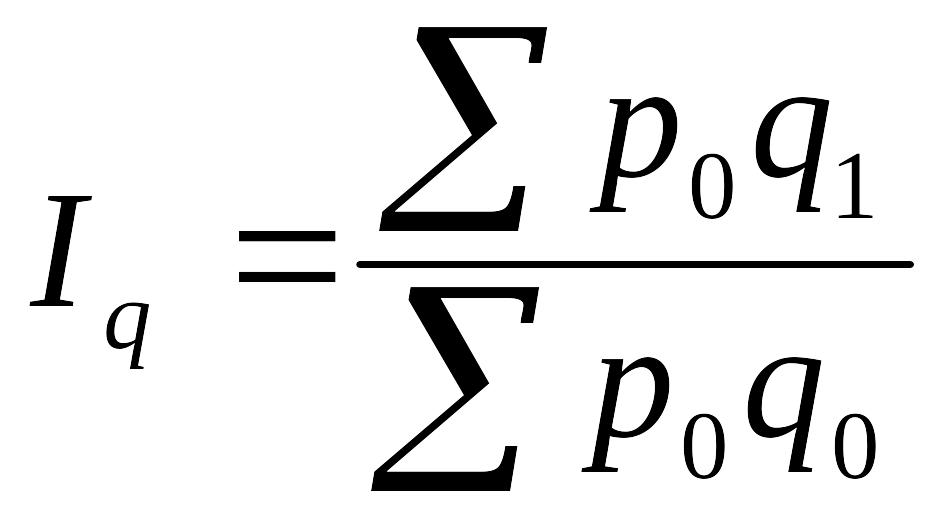

Индекс физического объема продукции – это индекс количественного показателя. Индексируемой величиной будет количество продукции, а весом – цена.

показывает, во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость продукции из-за изменения объемов ее производства.

Разность числителя и знаменателя (![]() )

показывает, на сколько рублей изменилась

стоимость продукции в результате

изменения объема.

)

показывает, на сколько рублей изменилась

стоимость продукции в результате

изменения объема.

Индекс цен – это индекс качественного показателя. Индексируемой величиной будет цена товара, т.к. этот индекс характеризует изменение цен. Весом будет выступать количество произведенного товаров.

,

,

в числителе – фактическая стоимость продукции текущего периода, а в знаменателе – условная стоимость тех же товаров ценах базисного периода. Показывает, во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость продукции из-за изменения цен. Разность числителя и знаменателя – на сколько рублей изменилась стоимость продукции в результате роста (снижения) цен.

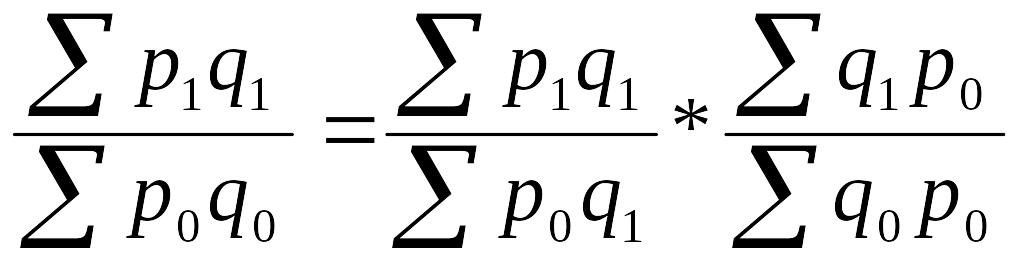

Стоимость продукции можно представить

как произведение количества товара на

его цену. Точно такая же связь существует

и между индексами стоимости, физического

объема и цен, т.е.

![]() ,

или

,

или

.

Разность числителя и знаменателя каждого

индекса-сомножителя выражает размер

изменения общей абсолютной величины

под влиянием изменения одного фактора.

.

Разность числителя и знаменателя каждого

индекса-сомножителя выражает размер

изменения общей абсолютной величины

под влиянием изменения одного фактора.

Методика построения агрегатного индекса предусматривает решение трех вопросов:

1. Какая величина будет индексируемой

2. По какому составу разнородных элементов явления необходимо исчислить индекс

3. Что будет служить весом при расчете индекса.