- •Введение

- •1. Основные законы и компоненты электрических цепей и методы расчёта

- •1.1. Организация электрических цепей

- •1.2. Источники электродвижущей силы (э.Д.С.) и тока и другие компоненты электрических цепей

- •1.3. Основные законы электротехники

- •1.4. Порядок расчёта электрических цепей в общем случае

- •1.5. Расчёт схемы методом контурных токов

- •1.6. Расчёт схемы методом узлового напряжения

- •1.7. Расчёт схемы методом эквивалентных преобразований

- •1.8. Расчёт схемы методом наложения (суперпозиции) токов

- •1.9. Метод эквивалентного генератора

- •2. Особенности функционирования электрических цепей при воздействии переменных токов и напряжений

- •2.1. Свойства и параметры электрических

- •2.1.1 Источники и параметры синусоидальных э.Д.С.

- •2.1.2 Использование векторных диаграмм при описании синусоидальных сигналов

- •2.1.3 Последовательная цепь при синусоидальном сигнале

- •2.10 Схемы, если на её вход подаётся гармонический сигнал с амплитудой 10в

- •2.1.4 Активная, реактивная и полная мощности

- •2.1.5 Комплексный метод расчёта электрических цепей

- •2.1.6 Частотные свойства простейших электрических цепей

- •2.2. Свойства и параметры электрических цепей при воздействии э.Д.С. И токов произвольной формы 2.2.1 Общие сведения

- •2.2.2 Переходные процессы в простейших электрических цепях

- •3. Полупроводниковые приборы 3.1 Полупроводники 3.1.1 Общие сведения

- •3.1.2 Примесный полупроводник

- •3.1.3 Токи в полупроводниках

- •3.2 Полупроводниковый диод 3.2.1 Контактные явления

- •3.2.3 Особенности расчёта схем с диодами и упрощённые модели диодов

- •3.2.4 Параметры полупроводниковых диодов

- •3.2.5. Разновидности диодов

- •3.3 Биполярные транзисторы 3.3.1 Общие сведения

- •3.3.2 Основные схемы включения транзистора

- •3.3.3 Основные параметры биполярных транзисторов

- •3.4 Полевые транзисторы 3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Основные параметры полевых транзисторов Электрические параметры

- •4 Элементы цифровой техники

- •4.1 Транзисторный ключ и его инвертирующие свойства

- •4.1.1 Общие сведения

- •4.1.2 Транзисторный ключ на биполярном транзисторе Анализ работы ключа в статике

- •4.1.3 Транзисторный ключ на комплементарных мдп-транзисторах

- •4.2 Физическая реализация логических функций

- •4.3 Транзисторно-транзисторный логический элемент 4.3.1 Базовая схема и принцип работы

- •4.3.2 Некоторые разновидности элементов транзисторно-транзисторной логики

- •4.4 Логические элементы на комплементарных мдп-транзисторах

- •4.5 Триггеры

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Асинхронные rs-триггеры

- •4.5.3 Синхронные триггеры

- •5 Линейные усилители электрических сигналов 5.1 Общие сведения

- •5.2 Некоторые положения теории обратной связи

- •5.3 Схемные решения усилительных каскадов

- •5.4 Операционные усилители 5.4.1 Общие сведения

- •5.4.2 Масштабирующие усилители

- •5.4.3 Суммирующие усилители

- •5.4.4 Интегрирующий усилитель

- •5.4.5 Дифференцирующий усилитель

- •5.4.5 Проблема дрейфа нуля и её решение

- •Заключение

- •Содержание

5.4.2 Масштабирующие усилители

Масштабирующие усилители используются для умножения аналогового входного сигнала на константу, определяемую соотношением применяемых для замыкания отрицательной обратной связи резисторов. Поскольку стабильность коэффициента определяется стабильностью отношения сопротивлений резисторов и практически не зависит от свойств ОУ, может быть достигнута высокая точность установки коэффициента усиления всего усилителя. Усилитель с точным и стабильным коэффициентом усиления будем считать измерительным.

Выделим две основные схемы масштабирующих усилителей: инвертирующую полярность и неинвертирующую полярность входного сигнала.

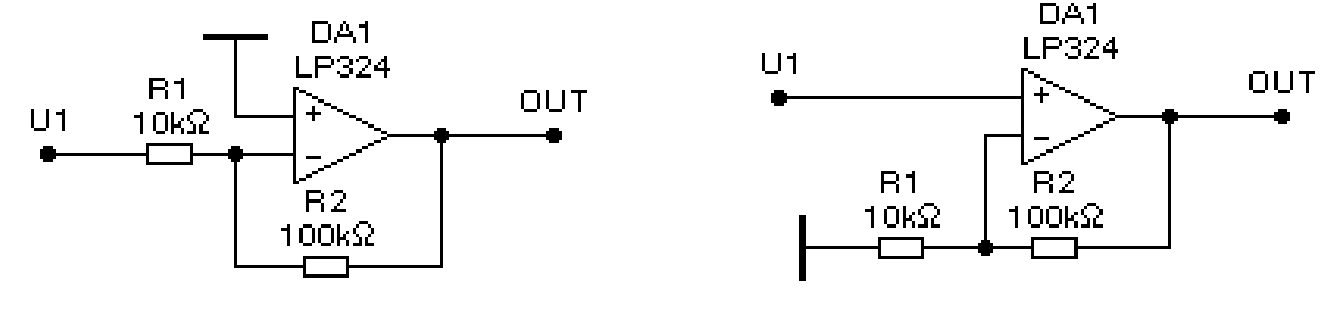

Схема инвертирующего полярность масштабирующего усилителя предложена на рисунке 5.13а. Для этого усилителя справедливо равенство:

Kос= -R2/R1,

где Kос – коэффициент усиления по напряжению с замкнутой обратной связью. Докажем справедливость предложенного выражения.

Рисунок 5.13 Поскольку справедливо равенство: U+ = U-, а U+ = 0, потенциал инвертирующего входа U-всегда равен нулю. А поскольку входные токи ОУ пренебрежимо малы, то справедливо равенства токов через резисторы R1 и R2. Выразим токи через напряжения и приравняем их. В результате получим равенство:

U1 -U- U- -Uout

Rl

где Uout - выходное напряжение усилителя. Учитывая равенство нулю напряжения U- , получим:

U -U

1 = out .

R1 R2 Это позволяет определить коэффициент усиления схемы:

R2

K out

U1 R1

Входное сопротивление схемы будет равно R1, что ограничивает применение её при высоком выходном сопротивлении источника сигнала.

Схема неинвертирующего полярность масштабирующего усилителя предложена на рисунке 5.13б. Для этого усилителя справедливо равенство:

Kос= (R1+R2)/R1. Входное сопротивление усилителя в этом случае высокое. Оно определяется входным сопротивлением используемого ОУ. Используемые в предложенных схемах ОУ типа LP324 имеют коэффициент усиления по напряже-

нию с разорванной обратной связью 100000, входное сопротивление 100КОм, смещение нуля не выше 2 мВ, скорость слежения 50В/мкс, частоту единичного усиления 100КГц, диапазон выходных напряжений ±3В.

Полоса пропускания предложенных схем простирается от нуля до частоты, определяемой свойствами используемого ОУ. Недостатком схемы является умножение в Kос раз начального смещения нуля ОУ. Если усиление частот, близких к нулю, не требуется, то последовательно с R1 в схемах ставится конденсатор, который исключает отмеченный недостаток. Но ёмкость этого конденсатора определяет нижнюю полосу пропускания схемы.

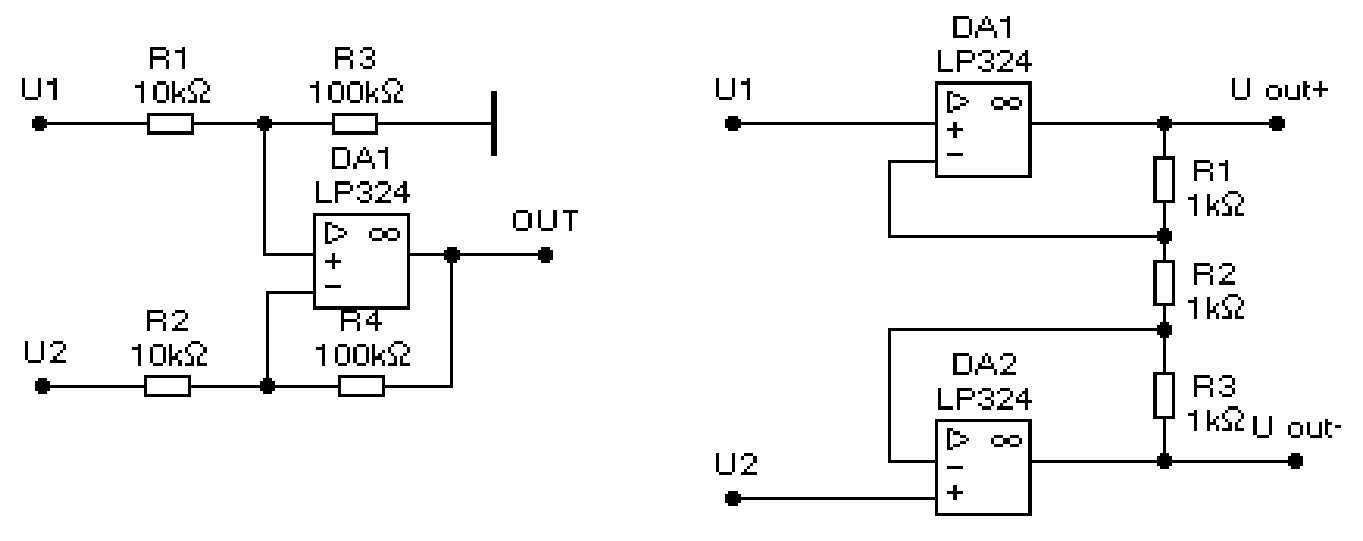

В измерительной аппаратуре часто возникает необходимость усиления дифференциального сигнала и подавления синфазной помехи. Схемные решения усилителей с дифференциальными входами предложены на рисунке 5.14.

а) б)

Рисунок 5.14

Для схемы, предложенной на рисунке 5.14а, входное сопротивление оказывается равным (R1+R2). Кроме того, оказываются справедливы равенства:

R1=R2; R3=R4; Uout= Kос(U1-U2);

Kос = R3/R1,

где U out – выходное напряжение усилителя.

Для схемы, предложенной на рисунке 5.14б, входное сопротивление оказывается высоким. Кроме того, оказываются справедливы равенства:

R1=R3; (Uout+ - U out-)= Kос(U1-U2);

Kос =(2R1+R2)/R2. Особенностью второй схемы является дифференциальный выходной сигнал, что создаёт неудобства в применении. Поэтому часто выходные цепи этой схемы нагружают на каскад, предложенный на рисунке 5.14а, чтобы получить сигнал относительно общего провода.