- •Введение

- •1. Основные законы и компоненты электрических цепей и методы расчёта

- •1.1. Организация электрических цепей

- •1.2. Источники электродвижущей силы (э.Д.С.) и тока и другие компоненты электрических цепей

- •1.3. Основные законы электротехники

- •1.4. Порядок расчёта электрических цепей в общем случае

- •1.5. Расчёт схемы методом контурных токов

- •1.6. Расчёт схемы методом узлового напряжения

- •1.7. Расчёт схемы методом эквивалентных преобразований

- •1.8. Расчёт схемы методом наложения (суперпозиции) токов

- •1.9. Метод эквивалентного генератора

- •2. Особенности функционирования электрических цепей при воздействии переменных токов и напряжений

- •2.1. Свойства и параметры электрических

- •2.1.1 Источники и параметры синусоидальных э.Д.С.

- •2.1.2 Использование векторных диаграмм при описании синусоидальных сигналов

- •2.1.3 Последовательная цепь при синусоидальном сигнале

- •2.10 Схемы, если на её вход подаётся гармонический сигнал с амплитудой 10в

- •2.1.4 Активная, реактивная и полная мощности

- •2.1.5 Комплексный метод расчёта электрических цепей

- •2.1.6 Частотные свойства простейших электрических цепей

- •2.2. Свойства и параметры электрических цепей при воздействии э.Д.С. И токов произвольной формы 2.2.1 Общие сведения

- •2.2.2 Переходные процессы в простейших электрических цепях

- •3. Полупроводниковые приборы 3.1 Полупроводники 3.1.1 Общие сведения

- •3.1.2 Примесный полупроводник

- •3.1.3 Токи в полупроводниках

- •3.2 Полупроводниковый диод 3.2.1 Контактные явления

- •3.2.3 Особенности расчёта схем с диодами и упрощённые модели диодов

- •3.2.4 Параметры полупроводниковых диодов

- •3.2.5. Разновидности диодов

- •3.3 Биполярные транзисторы 3.3.1 Общие сведения

- •3.3.2 Основные схемы включения транзистора

- •3.3.3 Основные параметры биполярных транзисторов

- •3.4 Полевые транзисторы 3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Основные параметры полевых транзисторов Электрические параметры

- •4 Элементы цифровой техники

- •4.1 Транзисторный ключ и его инвертирующие свойства

- •4.1.1 Общие сведения

- •4.1.2 Транзисторный ключ на биполярном транзисторе Анализ работы ключа в статике

- •4.1.3 Транзисторный ключ на комплементарных мдп-транзисторах

- •4.2 Физическая реализация логических функций

- •4.3 Транзисторно-транзисторный логический элемент 4.3.1 Базовая схема и принцип работы

- •4.3.2 Некоторые разновидности элементов транзисторно-транзисторной логики

- •4.4 Логические элементы на комплементарных мдп-транзисторах

- •4.5 Триггеры

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Асинхронные rs-триггеры

- •4.5.3 Синхронные триггеры

- •5 Линейные усилители электрических сигналов 5.1 Общие сведения

- •5.2 Некоторые положения теории обратной связи

- •5.3 Схемные решения усилительных каскадов

- •5.4 Операционные усилители 5.4.1 Общие сведения

- •5.4.2 Масштабирующие усилители

- •5.4.3 Суммирующие усилители

- •5.4.4 Интегрирующий усилитель

- •5.4.5 Дифференцирующий усилитель

- •5.4.5 Проблема дрейфа нуля и её решение

- •Заключение

- •Содержание

2.2.2 Переходные процессы в простейших электрических цепях

Рассмотрим поведение интегрирующих и дифференцирующих цепей при воздействии на их входы импульсных сигналов.

Для интегрирующей цепи (рисунок 2.14а) составим дифференциальное уравнение, которое описывает её поведение при действии на вход сигнала щ (t) = щ . Выходной сигнал снимается с конденсатора, то есть справедливо равенство: ис =и2. По закону Кирхгофа можно записать:

щ =R-ic +uc. Для конденсатора справедливо:

С ■ duc = гс ■ dt.

Выразим ток из этого выражения и подставим в предыдущую формулу:

dur

R-С ~ + ис =щ .

dt

Решение этого уравнения состоит из суммы общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения при заданном входном воздействии. Если на вход цепи действует ступенчатый сигнал с амплитудой £, то в установившемся режиме по окончании переходных процессов на выходе установится напряжение иСу=Е. Это частное решение уравнения. Решим однородное уравнение, которое получается из общего уравнения цепи отбрасыванием правой части:

„ dur

R-С + ис = 0 .

dt

Характеристическое уравнение для этого случая предложено ниже:

RCa+1=0.

Отсюда получим: а = .

RC

Решением однородного уравнения будет следующее уравнение:

-t/ uCп = U0e /RC .

Общее решение выглядит как сумма:

ис =E + U0e~yRr .

Определим значение неизвестной константы и0, приняв равенство t = О .

В начальный момент времени напряжение на конденсаторе не может мгновенно измениться, учитывая закон коммутации для конденсаторов. То есть начальное напряжение на конденсаторе равно нулю. Тогда справедливо равенство:

Е + U0 = О .

Отсюда получим равенство: -E = U0. В окончательном виде выходное напряжение интегрирующей цепи меняется при воздействии ступенчатого сигнала по экспоненте с постоянной времени t = RC:

и2 =Е\^-е~У„г).

Если интегрирующая цепь строится на основе индуктивности, то постоянная

времени в выражении для выходного сигнала будет равна г = —.

R

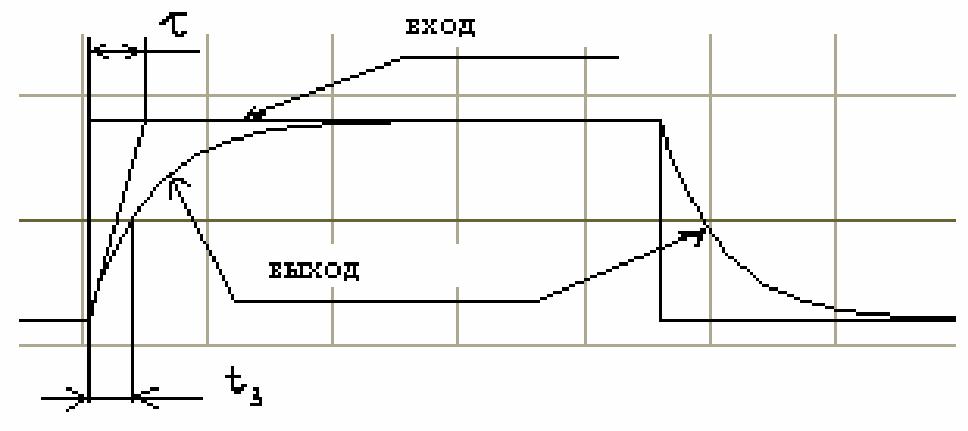

При воздействии импульса поведение интегрирующей цепи при условии соблюдения неравенства tи>5z, где tи - длительность импульса входного сигнала, подобно предложенному на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19

Интегрирующая цепь задерживает фронт входного импульса примерно на величину tз *=0.7г, что показано на рисунке. Постоянную времени можно измерить с помощью осциллограммы так, как показано на рисунке. Из точки начала экспоненциального сигнала проводится касательная до точки пересечения с установившимся уровнем.

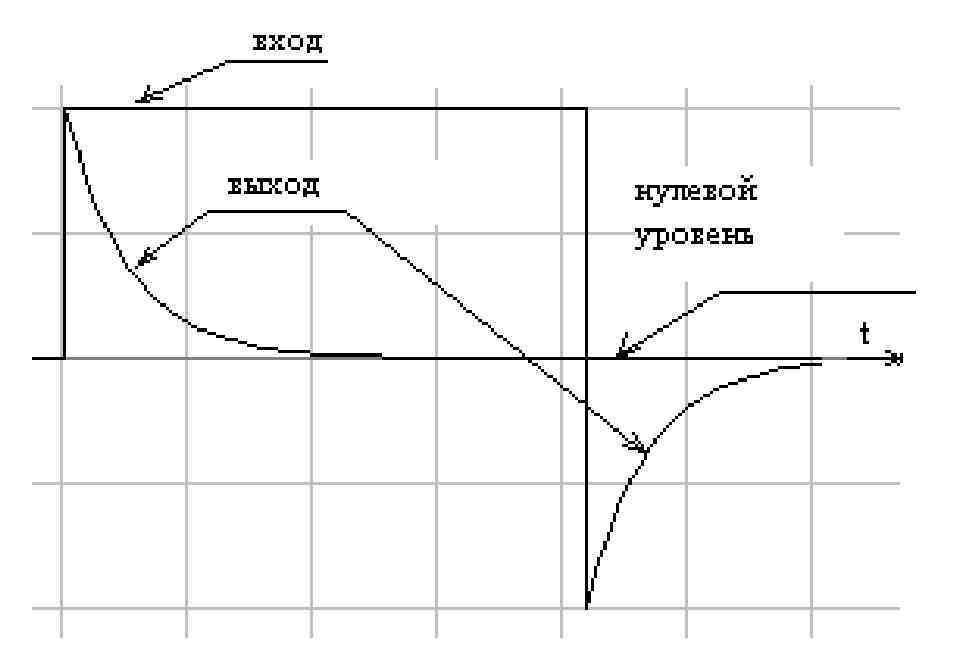

Для предложенных на рисунке 2.16 дифференцирующих цепей можно также определить реакцию на входной импульс. Выходное напряжение этих цепей при действии ступеньки на входе опишется выражением:

^ -Ут и2 = Е -е /т.

В момент окончания действия импульса реактивный элемент (например, конденсатор) будет отдавать энергию в выходную цепь, формируя при этом экспоненциальный импульс противоположной полярности, как показано на рисунке 2.20:

-у

и2 = -Е-е /т.

Рисунок 2.20 Дифференцирующая цепь формирует на выходе по нарастающему фронту входного сигнала экспоненциальный кратковременный импульс положительной полярности, а по спадающему фронту входного сигнала формирует импульс обратной полярности. Длительность импульса примерно равна tи ≈ 0.7τ.

Если на вход дифференцирующей цепи подаётся импульс с выхода логического элемента, то есть с уровнями, соответствующими логическим, то с помощью логического элемента на выходе цепи можно сформировать кратковременный импульс упомянутой длительности, имеющий достаточно хорошие фронты.

Рассмотренные цепи часто используются именно для формирования импульсов с требуемыми временными параметрами.