- •Введение

- •Основы теории резания материалов

- •1. Движения, происходящие при обработке резанием

- •2. Инструментальные материалы

- •2.1. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам

- •2.2. Инструментальные стали

- •Углеродистые инструментальные стали

- •2.2.2. Легированные инструментальные стали

- •Быстрорежущие стали

- •2.3. Металлокерамические твердые сплавы

- •2.4. Дисперсионно -твердеющие сплавы

- •2.5. Минералокерамика

- •2.6. Сверхтвердые материалы (стм)

- •2.7. Выбор инструментального материала

- •3. Геометрия режущего инструмента

- •3.1 Общие сведения

- •3.2. Устройство проходного токарного резца

- •3.3. Общие понятия и определения

- •3.4. Геометрия проходного токарного резца

- •3.5. Назначение углов

- •3.6. Зависимости между углами, измеряемыми в различных координатных и секущих плоскостях

- •3.7. Влияние установки резца на станке на его геометрию

- •3.7.1. Резец повернут в основной плоскости

- •3.7.2. Резец смещен по вертикали от оси вращения шпинделя токарного станка

- •3.8. Влияние различных движений, составляющих движение резания, на геометрию

- •3.8.1. Влияние движения подачи

- •3.8.2. Влияние движения формообразования при нарезании резьбы резцом

- •3.8.3. Влияние вибрационного движения

- •3.9. Конструкция и геометрия спирального сверла

- •3.9.1. Конструкция

- •3.9.2. Геометрия

- •3.10. Геометрия фрез

- •3.10.1. Общие признаки

- •3.10.2. Цилиндрическая фреза с прямыми зубьями

- •3.10.3. Фреза с винтовыми зубьями

- •3.10.4. Торцовая фреза со вставными ножами

- •Элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя

- •4.1. Общие понятия и определения

- •4.2. Строгание

- •4.2.1.Элементы режима резания

- •4.2.2. Геометрия срезаемого слоя

- •4.2.3. Геометрическая шероховатость

- •4.3. Точение

- •4.3.1. Режим резания

- •4.3.2. Геометрия срезаемого слоя

- •4.3.3. Геометрическая шероховатость

- •4.4. Обработка цилиндрической фрезой с прямыми зубьями

- •4.4.1. Элементы режима резания

- •4.4.2. Элементы фрезерования

- •4.4.3. Геометрия срезаемого слоя

- •4.4.4. Геометрическая шероховатость

- •4.5. Два вида фрезерования – попутное и встречное

- •4.6. Обработка цилиндрической фрезой с винтовыми зубьями

- •4.6.1. Элементы режима резания

- •4.6.2. Геометрия срезаемого слоя

- •4.7. Равномерное фрезерование

- •4.8. Торцовое фрезерование

- •4.8.1. Виды торцового фрезерования

- •4.8.2. Элементы режима резания

- •4.8.3. Элементы фрезерования

- •4.8.4. Геометрия срезаемого слоя

- •4.8.5. Геометрическая шероховатость

- •4.9. Круглое наружное шлифование

- •4.9.1. Понятие об абразивном инструменте

- •4.9.2. Кинематика и элементы режима резания

- •4.9.3. Толщина срезаемого слоя

- •4.10. Нарезание резьбы

- •4.10.1. Нарезание резьбы резцом

- •4.10.2. Нарезание резьбы гребенкой

- •4.10.3. Нарезание резьбы метчиками и плашками

- •4.10.4. Нарезание резьбы гребенчатыми фрезами

- •4.11. Сверление

- •4.12. Зенкерование и развертывание

- •5. Процесс образования стружки

- •5.1. Характеристика стружек

- •5.2. Механизм пластической деформации

- •В процессе пластической деформации

- •5.3. Механизм образования стружки

- •5.4. Причины образования различных стружек

- •5.9. Влияние угла сдвига на толщину стружки

- •5.5. Показатели деформации срезаемого слоя

- •5.5.1. Усадка

- •5.5.2. Относительный сдвиг

- •5.6 Прогнозирование вида и размеров стружки при резании металлов

- •5.7. Скорость деформации

- •5.7.1 Общие сведения

- •5.7.2 Оценка средней скорости пластической деформации при резании металлов

- •5.8. Исследование деформации срезаемого слоя методом координатных сеток

- •5.9. Зона стружкообразования

- •5.10. Влияние факторов процесса резания на деформацию срезаемого слоя

- •5.11. Внутреннее строение стружки

- •5.12 Определение угла текстуры стружки

- •5.13. Определение угла сдвига

- •5.14. Определение среднего коэффициента трения при резании металлов

- •5.15 Оценка предельного значения угла сдвига при резании материалов

- •6. Явления, сопутствующие процессу резания и влияющие на качество обработки

- •6.1. Общая характеристика

- •6.2. Нарост

- •6.3. Образование остаточных напряжений

- •6.4. Влияние остаточных напряжений на эксплуатационную прочность деталей машин

- •6.5. Измерение остаточных напряжений

- •6.6. Вибрации при резании металлов

- •6.7. Вибрационное резание

- •6.8. Деформационное упрочнение (наклёп)

- •7. Силы резания

- •7.1. Значение вопроса

- •7.2. Силы, действующие на лезвие проходного токарного резца

- •7.3. Эмпирические формулы для расчета сил резания

- •7.4. Удельное давление резания

- •7.5. Соотношение между составляющими силы резания

- •7.6. Экспериментальное исследование сил резания

- •7.6.1. Принцип измерения сил и типы динамометров

- •7.6.2. Методика проведения эксперимента

- •7.6.3. Обработка результатов измерения

- •7.7. Расчет сил, действующих на лезвие инструмента

- •7.7.1. Постановка вопроса

- •7.7.3. Расчет сил, действующих по задней поверхности лезвия

- •7.7.4. Теоретические формулы для расчета составляющих силы резания

- •7.7.5 Прогнозирование радиуса скругления режущей кромки инструмента

- •7.7.6. Расчет сил, действующих при косоугольном резании

- •7.7.7 Влияние угла наклона режущей кромки на главную составляющую силы резания

- •7.8. Определение расчетных нагрузок при проектировании элементов технологических систем

- •7.8.1. Общие положения

- •7.8.2. Расчет сил резания при обработке фрезами с прямыми зубьями

- •7.8.3. Расчет сил, действующих при обработке фрезами с винтовыми зубьями

- •7.8.4. Расчет сил, действующих при торцовом фрезеровании

- •7.8.5. Расчет сил, действующих при протягивании

- •7.8.6. Расчет сил, действующих при сверлении

- •8.3. Температура резания

- •8.4. Расчет температуры на контактных поверхностях лезвия режущего инструмента

- •8.4.1. Общие сведения

- •8.4.2. Понятие о температурном поле

- •8.4.3. Понятие о градиенте температуры

- •8.4.4. Основной закон теплопроводности

- •8.4.5. Дифференциальное уравнение теплопроводности

- •8.4.6. Условия однозначности при решении дифференциального уравнения теплопроводности

- •8.4.7. Схематизация формы и теплофизических характеристик тел, участвующих в теплообмене

- •8.4.8. Фундаментальное решение дифференциального уравнения теплопроводности

- •8.4.9. Описание формы тел и условий на граничных поверхностях с помощью системы отраженных источников

- •8.4.10. Конвективный теплообмен

- •8.4.10.1. Общие сведения

- •8.4.10.2. Теплоотдача при естественной конвекции

- •8.4.10.3. Теплоотдача при вынужденном движении жидкости или газа

- •8.4.10.4. Регулярный режим охлаждения

- •8.4.10.5. Теплообмен при изменении агрегатного состояния жидкости

- •8.4.10.6. Теплообмен при конденсации пара

- •8.4.10.7. Лучистый теплообмен

- •8.4.11. Расчет интенсивности источников тепла в зоне резания

- •Расчет средних температур на контактных площадках лезвия резца [25]

- •9. Износ и стойкость режущего инструмента

- •9.1. Природа и виды изнашивания режущего инструмента

- •9.2. Геометрия износа

- •9.3. Измерение износа инструмента

- •9.4. График износа инструмента. Понятие о стойкости инструмента и критерии его затупления

- •9.5. Зависимость стойкости от факторов процесса резания

- •9.6. Оптимальная стойкость инструмента

- •9.6.1. Постановка вопроса

- •9.6.2. Определение экономической стойкости

- •9.6.3. Определение стойкости, наибольшей производительности

- •9.7. Обрабатываемость резанием

- •9.8. Методы улучшения обрабатываемости материалов резанием

- •9.9. Прочность лезвия инструмента

- •9.9.1. Общие сведения

- •9.9.2. Хрупкое разрушение лезвия

- •9.9.3. Пластическое разрушение лезвия

- •10. Определение оптимального режима резания

- •10.1. Обоснование методики выбора элементов режима резания

- •10.2. Токарная обработка

- •10.2.1. Общие указания

- •10.2.2. Выбор геометрии режущей части

- •10.2.3. Глубина резания

- •10.2.4. Определение наибольшей технологически допустимой подачи

- •10.2.4.1. Определение подачи, допускаемой шероховатостью обработанной поверхности

- •10.2.4.2. Определение подачи из условия обеспечения заданной точности обработки

- •10.2.5. Выбор сечения стержня резца

- •10.2.6. Определение силы подачи

- •10.2.7. Определение скорости резания

- •10.2.8. Определение потребной мощности станка

- •10.2.9. Выбор станка

- •10.2.10. Определение параметров настройки токарного станка

- •10.3. Определение режима резания для многоинструментальной обработки

- •10.4. Фрезерование

- •10.4.1. Общие указания

- •10.4.2. Определение подачи

- •10.4.3. Определение скорости резания и выбор станка

- •10.5. Сверление

- •10.5.1. Общие рекомендации

- •10.5.2. Определение подачи

- •10.5.3. Определение скорости резания, мощности и силы подачи

- •10.6. Зенкерование и развертывание

- •10.6.1. Общие рекомендации

- •10.6.2. Определение подачи

- •10.6.3. Определение скорости резания, мощности станка и его настроечных данных

- •10.7. Шлифование

- •10.7.1. Общие рекомендации

- •10.7.2. Определение глубины резания

- •10.7.3. Выбор подачи

- •10.8. Нарезание резьбы

- •10.8.1. Общие указания

- •10.8.2. Нарезание резьбы резцами, плашками и винторезными головками

- •10.8.3. Нарезание резьбы гребенчатыми фрезами

- •10.8.4. Нарезание резьбы метчиками

- •10.9. Особенности обработки резанием пластмасс

- •Основные физико-механические свойства некоторых пластмасс

- •Рекомендуемые геометрические параметры режущего инструмента для обработки пластмасс резанием

- •Режимы резания при обработке пластмасс

- •11. Процессы физико-химической обработки

- •11.1. Общая характеристика физико-химических методов обработки (фхо)

- •11.2. Электроэрозионная обработка (ээо)

- •11.2.1. Общая характеристика ээо

- •11.2.2. Основные виды технологических процессов ээо

- •11.2.3. Оборудование для ээо

- •11.3. Электрохимическая обработка (эхо)

- •11.4. Ультразвуковая обработка материалов (узом)

- •11.5. Лучевая обработка

- •11.5.1. Лазерная обработка

- •11.5.2. Электронно-лучевая обработка

- •11.6 Комбинированные методы обработки (кмо)

- •Приложение

- •Библиографический список

- •Содержание

- •6. Явления, сопутствующие процессу резания и влияющие

- •Процессы механической и физико-химической обработки материалов

- •107077, Г. Москва, Стромынский пер., 4

5.2. Механизм пластической деформации

При обработке резанием лезвие инструмента воздействует на срезаемый слой, в результате чего в нем возникает сложное напряженное поле и происходят упругая и пластическая деформации. Упругая деформация незначительна по величине и не определяет деформацию срезаемого слоя. Последний переходит в стружку в результате пластической деформации, которая в случае достижения предельной величины заканчивается разрушением стружки, выражающимися образованием выступов и впадин на внешней поверхности стружки, а нередко и тем, что стружка в виде элементов отделяется от срезаемого слоя. В связи с тем, что материалы, подвергающиеся обработке резанием, являются чаще всего металлами, имеющими кристаллическое строение, необходимо рассмотреть механизм пластической деформации кристаллов.

Как известно, металлы и сплавы имеют поликристаллическое строение, т.е. состоят из зерен – монокристаллов. Хотя все зерна данного материала имеют почти одинаковое кристаллическое строение, однако относительное расположение кристаллических решеток в разных зернах различно. Пластическая деформация происходит главным образом за счет деформации зерен и лишь тогда, когда действующие силы создают в материале касательные напряжения, величина которых превышает критическую.

Пластическая деформация зерен в зависимости от условий: температуры, характера приложения нагрузки может происходить в одних условиях скольжением, а в других – двойникованием.

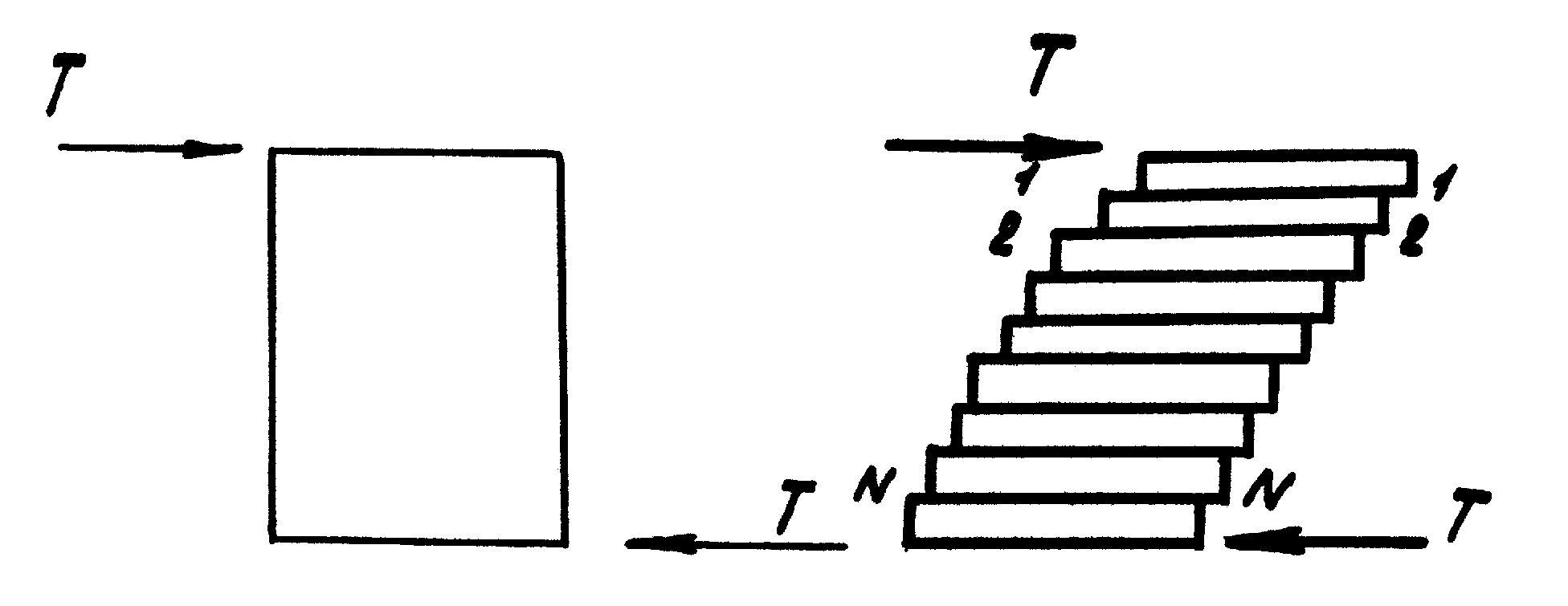

а б |

|

Рис. 5.3. Пластическая деформация скольжением: (а - до деформации и б - после деформации). |

Рис. 5.4. Пластическая деформация двойникованием

|

Пластическая деформация скольжением происходит путем сдвига соседних слоев материала по параллельным плоскостям 1-1, 2-2 и т.д. (см. рис. 5.3). При этом кристаллическое строение внутри самих слоев сохраняется. Толщина слоев составляет около 1 мкм, а расстояние между соседними слоями - 10-4 мкм. Скольжение слоев происходит по кристаллографическим плоскостям с наиболее плотной упаковкой атомов в направлении, в котором расстояние между атомами кристаллической решетки минимально.

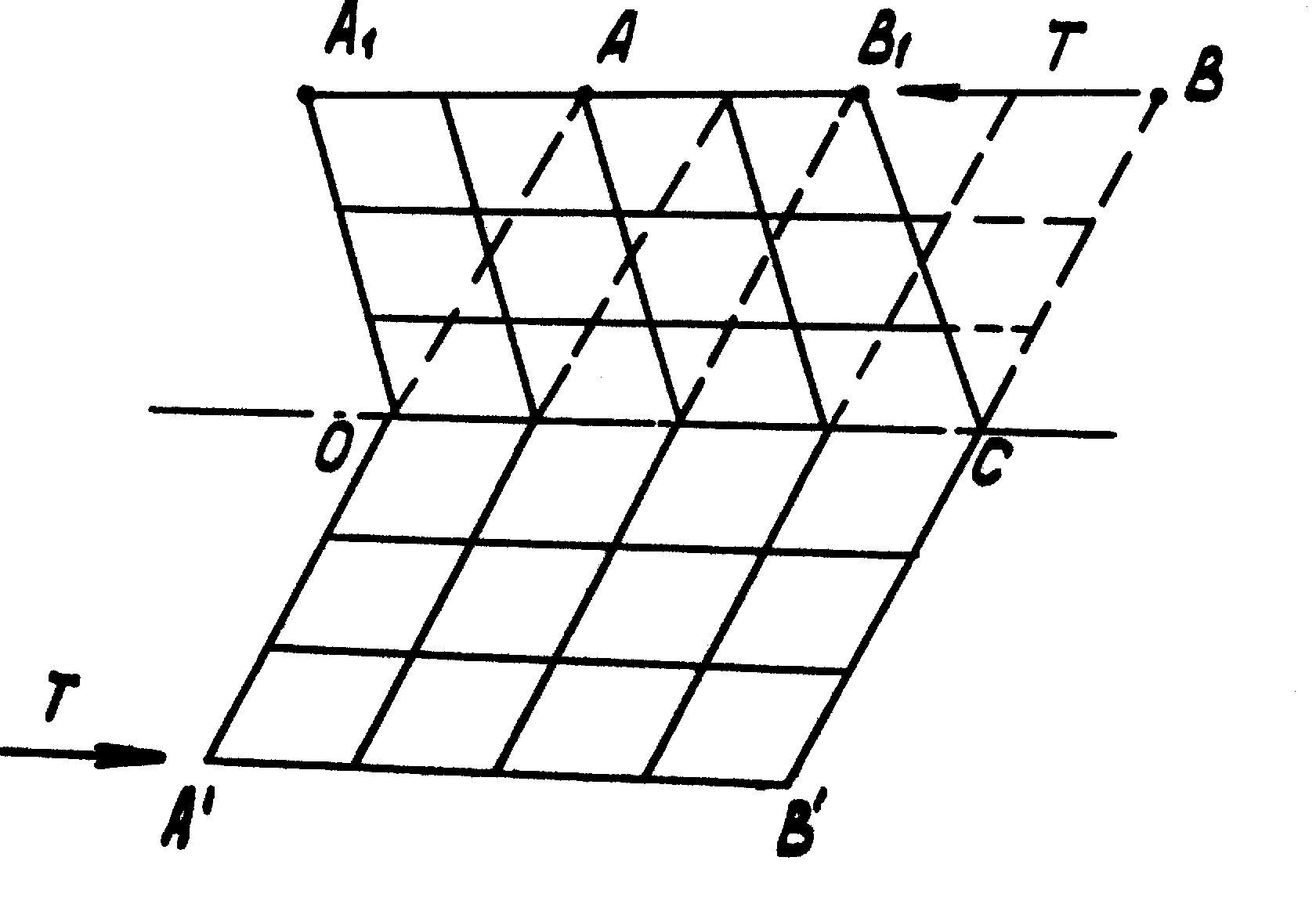

Пластическая деформация двойникованием происходит путем смещения атомов, расположенных в плоскостях, параллельных некоторой плоскости ОС (см. рис.5.4) на расстояния, пропорциональные расстояниям этих плоскостей от плоскости двойникования ОС. При этом деформированная часть монокристалла A1B1CO является зеркальным отражением недеформированной части A'B'СО. Двойникование наблюдается чаще всего при низких температурах и больших скоростях деформации.

Для того чтобы происходила пластическая деформация скольжением или двойникованием, необходимо приложить сдвигающую силу Т (см. рис 5.3., 5.4.). Если бы скольжение или двойникование происходили бы одновременно по всему монокристаллу или по всему сечению деформируемого тела, то, как показывают расчеты, необходимо было приложить силу, в 100...1000 раз превышающую реальную, измеренную в экспериментах. Было установлено, что несоответствие расчетной и реальной нагрузок, вызывающих пластическую деформацию, обусловлено наличием в реальных кристаллах дислокаций – отклонений от правильного кристаллического строения. На рис 5.5 показана так называемая краевая дислокация. Правильное кристаллическое строение нарушено, так как верхняя часть кристалла имеет дополнительную плоскость 4, в которой расположены атомы. Ниже плоскости А-А число кристаллографических плоскостей на одну меньше. В реальных кристаллах число дислокаций весьма велико и составляет 107...109 в см3. Дислокация создает вокруг себя напряженное поле, напряжения которого складываются с напряжениями, возникающими от внешней нагрузки. При достижении критического значения происходит движение дислокации в направлении результирующего напряжения. Движение дислокации в материале происходит аналогично движению гусеницы, которая постепенно перемещает вперед каждую часть своего тела. Движение дислокации заключается в том, что последовательно лишними кристаллографическими плоскостями становятся плоскости 5, 6, 7 (см. рис.5.5), и таким образом происходит перемещение верхней части монокристалла относительно нижней на одно межатомное расстояние.

|

|

|

Рис. 5.5. Краевая дислокация и ее перемещение