- •Рецензенты:

- •Содержание

- •Раздел I теория и история избирательного права

- •Тема 1. Выборы в системе государственной власти...........………....... 16

- •Тема 2. Избирательное право:

- •Тема 3. История развития институтов

- •Тема 4. Источники избирательного права

- •Тема 5. Понятие и виды избирательных систем ..............……….....93

- •Тема 6. Международные избирательные стандарты....……........109

- •Раздел II субъекты (участники) избирательного процесса

- •Тема 7. Правовой статус избирателя...............................................…....... 131

- •Тема 8. Избирательные объединения и блоки: понятие, признаки, функции, права и обязанности.................................................147

- •Тема 9. Правовой статус кандидата

- •Тема 10. Избирательные комиссии:

- •Тема 11. Институт наблюдателей

- •Раздел III избирательный процесс

- •Тема 12. Избирательный процесс:

- •Тема 13. Назначение выборов:

- •Тема 14. Регистрация (учет) избирателей,

- •Тема 15. Порядок выдвижения

- •Тема 16. Предвыборная агитация: понятие, правовое регулирование и порядок проведения...........................................................…...... 276

- •Тема 17. Финансирование выборов:

- •Тема 18. Организация и порядок голосования,

- •Тема 19. Избирательные споры ................................................................…......339

- •Раздел IV муниципальные выборы

- •Тема 20. Муниципальные выборы...........................................................365

- •Раздел V право на участие в референдуме

- •Тема 21. Институт референдума

- •Тема 22. Законодательство о референдуме:

- •Тема 23. Референдумный процесс:

- •Тема 24. Местный референдум ...................................................................……….....435

- •Раздел VI юридическая ответственность

- •Тема 25. Юридическая ответственность

- •Тема 26. Отзыв депутатов (членов)

- •Тема 27. Отзыв депутатов

- •Раздел VII информационные системы в избирательном процессе

- •Тема 28. Электоральная география .....................................................………......515

- •Тема 29. Государственная

- •Тема 30. Средства массовой

- •Введение Предмет учебно-практического курса

- •Раздел I теория и история избирательного права

- •Тема 1. Выборы в системе

- •Государственной власти

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 2. Избирательное право: понятие, принципы и система

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 3. История развития институтов избирательного права

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Тема 3. История развития институтов избирательного права 91

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 4. Источники избирательного права Российской Федерации

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 5. Понятие и виды избирательных систем

- •Литература

- •Раздел I. Теория и история избирательного права Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 6. Международные избирательные стандарты

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Раздел II

- •Тема 7. Правовой статус избирателя

- •Литература

- •Нормативные акты

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 8. Избирательные объединения и блоки: понятие, признаки, функции, права и обязанности

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 9. Правовой статус кандидата в депутаты и его представителей

- •Тема 9. Правовой статус кандидата в депутаты и его представителей 201

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 9. Правовой статус кандидата в депутаты и его представителей 205

- •Темы рефератов

- •Тема 10. Избирательные комиссии: система, государственно-правовой статус, порядок формирования и компетенция

- •Структурная схема формирования избирательных комиссий в Российской Федерации

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 11. Институт наблюдателей в избирательном процессе

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Раздел III избирательный процесс

- •Тема 12. Избирательный процесс:

- •Понятие и основные стадии

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 13. Назначение выборов: субъекты права назначения и процедура

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 14. Регистрация (учет) избирателей,

- •Составление списков избирателей,

- •Образование избирательных округов

- •И избирательных участков

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 15. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Тема 16. Предвыборная агитация:

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 17. Финансирование выборов: правовое регулирование и практика

- •Литература

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 18. Организация и порядок

- •Голосования, подсчет голосов.

- •Установление результатов выборов

- •И их опубликование

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 19. Избирательные споры

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Раздел IV муниципальные выборы

- •Тема 20. Муниципальные выборы

- •Литература

- •Нормативные акты

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Раздел V право на участие в референдуме

- •Тема 21. Институт референдума

- •В системе народовластия

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 22. Законодательство о референдуме: понятие, источники и система

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 22. Законодательство о референдуме

- •Темы рефератов

- •Тема 23. Референдумный процесс:

- •Подготовка референдума, проведение

- •Референдума, правовое значение

- •Результатов референдума

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 24. Местный референдум

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Раздел VI

- •Тема 25. Юридическая ответственность

- •1. Общая характеристика юридической ответственности за нарушения законодательства о выборах и референдумах.

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 25,Ответственность за нарушения законодательства о выборах 575

- •Темы рефератов

- •Тема 26. Отзыв депутатов (членов)

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 27. Отзыв Депутатов

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Раздел VII информационные системы в избирательном процессе

- •Тема 28. Электоральная география

- •Типы административно-территориальных образований в Российской Федерации

- •Распределение голосов избирателей на выборах

- •И выборах Президента рф 16 июня 1996 года по основным политическим ориентациям

- •Политические ориентации избирателей на выборах 1991—1996 годов (в % от числа принявших участие в голосовании)

- •Рейтинги "электоральной управляемости' регионов России

- •Литература

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 29. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 30. Средства массовой информации и выборы

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Законодательство о выборах и референдумах Основные понятия и термины

- •Раздел 1. Теория и история избирательного права

- •Раздел 2. Субъекты российского избирательного права и избирательного процесса

- •Раздел 3. Избирательный процесс в Российской Федерации

- •Раздел 4. Право граждан Российской Федерации на участие в референдуме

- •Учебно-методический план

- •Избирательного права

- •В Российской Федерации

- •Методические рекомендации по подготовке семинаров

- •Тема 4. Избирательные системы современности (2 часа)

- •Тема 5. Российская избирательная система (8 часов)

- •Тема 6. Источники российского избирательного права (4 часа)

- •Раздел II. Субъекты избирательного процесса

- •Тема 7. Участники избирательного процесса: общая характеристика (2 часа)

- •Тема 8. Принципы участия граждан в выборах (2 часа)

- •Тема 9. Избирательные объединения и блоки — участники избирательного процесса (2 часа)

- •Тема 10. Правовой статус избирательных комиссий (2 часа)

- •Тема 11. Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2 часа)

- •В Российской Федерации

- •Характеристика (2 часа)

- •Тема 18. Предвыборная агитация (2 часа)

- •Голосование и повторные выборы (2 часа)

- •В референдуме

- •В референдуме (4 часа)

- •Нормативные акты и литература

- •Вопросы к экзамену и зачету

- •Методические рекомендации по подготовке рефератов

- •Тематика рефератов

- •Декларация о критериях свободных и справедливых выборов

- •112 Стран, присутствовавших на заседании, в том числе

- •1. Свободные и справедливые выборы

- •2. Голосование и избирательные права

- •3. Права и обязанности кандидата, партии в ходе избирательной кампании

- •4. Права и обязанности государств

- •Мандат для долгосрочного наблюдения за выборами бдипч

- •2. Всеобщие принципы

- •3. Обязательства по обсе

- •4. Условия для эффективного наблюдения за выборами, выдвигаемые обсе/бдипч

- •5. Кодекс поведения

- •6. Координатор на месте от бдипч

- •Долгосрочные наблюдатели (дсн). Предвыборная фаза

- •7.1. Другие долгосрочные наблюдатели

- •7.2. Предвыборный период. Цели наблюдения

- •8. Краткосрочный наблюдатель (ксн)

- •8.1. Заключительные дни кампании

- •8.2. День выборов

- •8.3. Подсчет голосов

- •8.4. Дебрифинг и заявление

- •Долгосрочный наблюдатель — фаза после выборов

- •9.1. Заключительный отчет

- •10. Общая оценка

- •Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации

- •Ответственный за выпуск — о. Б. Беляков

- •109544, Москва, Школьная ул., 36-38

- •127214, Москва, Дмитровское ш., 107

Распределение голосов избирателей на выборах

в Государственную Думу 17 декабря 1995 года

И выборах Президента рф 16 июня 1996 года по основным политическим ориентациям

Очевидно, что численность избирателей, объединившихся вокруг главных претендентов на должность Президента Российской Федерации, осталась практически неизменной по сравнению с 1995 годом. Изменения в цифрах произошли в основном за счет увеличения явки на президентские выборы. Это является свидетельством достаточной устойчивости политических предпочтений избирателей и корректности выделения базовых электоральных групп.

В приведенной ниже таблице показана устойчивость предпочтений выделенных групп избирателей по результатам всех федеральных выборов 1991—1996 годов.

Политические ориентации избирателей на выборах 1991—1996 годов (в % от числа принявших участие в голосовании)

Как видно из таблицы, за исключением 1991 года, когда политическая платформа и электорат национал-патриотического крыла еще не сформировались, в целом можно говорить о достаточно устойчивом распределении политических предпочтений населения России. Несомненно, в будущем будет идти перераспределение электората между выделенными группами, возможна также их временная консолидация вокруг определенных политических фигур, как это произошло при повторном голосовании на президентских выборах 1996 года. Ясно одно — базовые группы прослеживаются достаточно четко, и, следовательно, мы вправе использовать их как основу для типологии регионов.

На президентских выборах 1996 года к регионам коммунистической ориентации отнесем те, где Г. А. Зюганов при голосовании 16 июня на 5 и более процентов опередил Б. Н. Ельцина и Г. А. Явлинского. Таких регионов оказалось 27. К регионам демоцентристской ориентации отнесем те, где Б. Н. Ельцин и Г. А. Явлинский на столько же опередили Г. А. Зюганова (47 регионов). В остальных регионах различия в преобладающих ориентациях не столь очевидны. К регионам национал-патриотической ориентации отнесем 7 регионов, где большая часть избирателей отдала свои голоса за А. И. Лебедя и В. В. Жириновского, а меньшая — за Г. А. Зюганова. В 8 регионах между сторонниками коммунистов и демоцентристов зафиксировано примерное равновесие, при этом коммунисты собрали на более чем 10 процентов больше голосов, чем национал-патриотические силы. Такие регионы можно считать неопределившимися в своих симпатиях.

Привязывая полученные типы регионов к географическим координатам, получаем картографическую модель базовых политических предпочтений в стране (рис. 2).

Карта электоральных предпочтений, проявившихся 16 июня 1996 года, в значительной степени повторяет картину 1995 года. Главное различие состоит в том, что большинство "неопределившихся" в декабре 1995 года на выборах в Государственную Думу Российской Федерации регионов в июне 1996 года сделали выбор в пользу Б. Н. Ельцина и, следовательно, на тот момент перешли в разряд демоцентристских регионов, а часть регионов коммунистической ориентации, в том числе Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Читинская и некоторые другие области перестали быть таковыми и перешли в разряд "неопределившихся". Интересно, что в 1996 году несколько регионов, среди которых Калужская, Кировская, Новосибирская, Тульская области, перешли из коммунистических в демоцентристские, но ни один из демоцентристских и даже "неопределившихся" регионов образца 1995 года не стал по своей преобладающей политической ориентации коммунистическим. Бесспорно, изменения в политических ориентациях, произошедшие в ряде регионов в 1996 году, не являются окончательными. Они могут изменяться как с течением времени; так и в зависимости от вида выборов.

Рис. 2. География электоральных предпочтений

на выборах Президента РФ 16 июня 1996 года

"неопределившихся" территорий, усилил позиции демоцентристских территориальных ядер и, распространив их влияние на периферию оппозиционных зон, сузил и разорвал оппозиционный "красный пояс". Однако эти изменения произошли при сохранении базовых политических

. И

У а

«2

«

Псковская область

Россия В целом

"Базовыми электоральными предпочтениями" региона будем именовать политические предпочтения избирателей, устойчиво проявляющиеся при голосовании на выборах по меньшей мере в течение 3—5 лет. Для России в целом можно выделить следующие территориальные ядра электоральных предпочтений.

Рис. 3. Электоральные предпочтения регионов России (по результатам выборов Президента РФ 16 июня 1996 года)

города Москва и Санкт-Петербург, Свердловская и Пермская области, а также богатые природными ресурсами Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Коммунистические предпочтения, которые устойчиво проявляются в "красном поясе", компактно расположенном южнее Москвы от западных границ страны (Смоленская, Брянская области) до реки Волги (Волгоградская, Пензенская области). Это территории с сохранившимся мелкогородским и сельским типом расселения, с депрессивной промышленностью и сельским хозяйством.

Стабильно поддерживают коммунистов Ставропольский и Краснодарский края — регионы с большой долей сельского населения, испытывающего стресс от национальных конфликтов в соседних северокавказских республиках, а также индустриальный Кузбасс, аграрные Алтайский край и Амурская область, наиболее депрессивные и зависимые от федеральных дотаций территории.

Национал-патриотические предпочтения нигде не являются определяющими, но в наибольшей степени характерны для приграничных и портовых зон, где много военнослужащих (Приморский край, Псковская, Мурманская, Магаданская области), а также для ряда регионов Нечерноземной зоны (Ивановская, Костромская и Ярославская области). Все эти регионы объединяет то, что они не в восторге от "реформаторов", но и не хотят возвращения коммунистов.

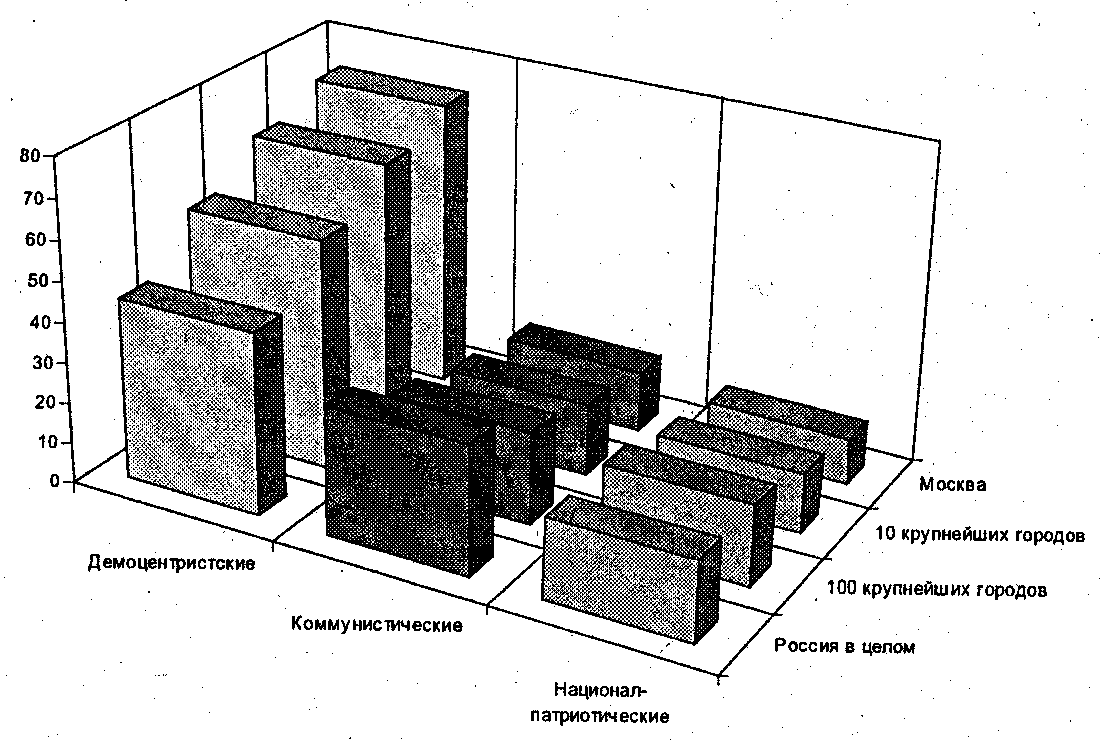

Различия в электоральных предпочтениях регионов на выборах Президента Российской Федерации 1996 года хорошо видны на диаграммах (рис. 3).

Прочие территории в основном принадлежат к типу "переходных" или "неопределившихся". Среди этих регионов есть и такие, в которых результаты федеральных выборов в течение многих лет мало отличаются от средних по стране. Это — Красноярский край, Нижегородская и Самарская области. Они являются своеобразной мини-копией России и могут служить хорошим полигоном для мониторинга электоральных предпочтений избирателей всей страны в период между выборами.

Кроме того, есть ряд регионов, для которых понятие базовых электоральных предпочтений неприменимо в принципе. Это сравнительно немногочисленные регионы с "управляемым электоратом" — особый случай, который будет рассмотрен далее.

Высокая концентрация населения в крупнейших городах предопределяет их ведущую роль на выборах. Всего в России около 1100 городских поселений, но при этом особое значение имеют крупные и крупнейшие города. На 100 крупнейших городов (с населением 180 тыс. и более) приходится свыше 40 процентов избирателей Российской Федерации (рис. 4).

Рис. 4. Электоральные предпочтения крупных городов России

(по результатам выборов Президента РФ 16 июня 1996 года)

Очевидно, что урбанизация — решающий фактор, определяющий базовые политические предпочтения избирателей. Он аккумулирует в себе такие показатели, как доля населения с высшим образованием, высокая социальная и психологическая мобильность, наличие рабочих мест, растущая роль сектора услуг и постиндустриальной экономики, богатый социальный опыт населения, информационная насыщенность. Крупные города в России в подавляющем большинстве ориентированы на реформаторскую систему ценностей и предопределяют политические симпатии всей страны.

Собранные и обработанные благодаря Государственной автоматизированной системе "Выборы" данные позволяют анализировать результаты выборов не только на уровне субъектов Российской Федерации, но и на уровне входящих в них территорий городов и административных (сельских) районов, где образованы территориальные избирательные комиссии.

Исследования на уровне этих комиссий позволяют увидеть много интересного, например оценить внутреннюю территориальную однородность политических предпочтений регионов.

Если рассматривать президентские выборы 1996 года, то Б. Н. Ельцина при голосовании 16 июня и 3 июля единогласно на уровне территориальных избирательных комиссий поддержали 15 регионов. Это — города Москва и Санкт-Петербург, республики — Карелия, Саха (Якутия), Тыва, а также сырьевые регионы Севера. Г. А. Зюганова монолитно поддержали всего три региона — Республика Адыгея, Чувашская Республика и Орловская область.

В большинстве случаев даже регионы, являющиеся ядром "демократических" или "коммунистических" территорий, на самом деле не совсем однородны. К примеру, в таких устойчиво "коммунистических" регионах, как Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Брянская, Курская области, есть города (обычно это краевые или областные центры), где на федеральных и региональных выборах часто побеждают политики демоцентристской ориентации. И наоборот, в сравнительно "демократических" регионах, например в Нижегородской и Владимирской областях, есть не только сельские районы, но и города, поддерживающие коммунистов. Даже в устойчиво демократической Свердловской области по результатам голосования 16 июня и 3 июля был один сельский район, где победил Г. А. Зюганов.

Своеобразный пример — город Новозыбков и Злынковский район в Брянской области. Эти территории при первом и повторном голосовании на президентских выборах 1996 года в отличие от всех других в области поддержали Б. Н. Ельцина. Иначе говоря, в устойчиво "коммунистической" Брянской области обнаружились две "демократические" территории. При этом они расположены рядом и образуют компактное пятно на карте электоральных предпочтений. Объяснение дает география: эти территории прилегают к границе с Белоруссией и попадают в контур "чернобыльского следа". Видимо, избиратели не забыли, как прежнее руководство вело себя после аварии на АЭС — сначала утверждало, что угрозы здоровью людей нет, а затем бросило их на произвол судьбы. Эти же две территории на выборах главы администрации области в декабре 1996 года были единственными, которые поддержали действовавшего в тот момент "реформаторского" руководителя области.

Не отличается однородностью электоральных предпочтений и Краснодарский край, который политологи обычно относят к опорной зоне коммунистической оппозиции. На президентских выборах город Краснодар и практически вся территория приморской полосы от Азовского моря до границы с Абхазией, особенно Новороссийск, Туапсе и города-курорты Сочи, Анапа, Геленджик, поддержали Б. Н. Ельцина, который по числу собранных голосов здесь значительно опередил Г. А. Зюганова. Сельские районы, занимающие большую часть территории края, наоборот, поддержали Г. А. Зюганова. Очевидно, что Б. Н. Ельцин получил поддержку в более социально и экономически мобильной части края, включая город Краснодар, а Г. А. Зюганов — в стагнирующих и депрессивных, хотя и весьма густонаселенных сельских районах.

Обозначим лишь самые очевидные причины столь глубокого электорального раскола края: повышенная экономическая и социальная активность в зоне Новороссийского порта, играющего после распада СССР роль главного транспортного терминала России на Черном море; формирование локального, но очень бурно развивающегося рынка услуг в рекреационной зоне вдоль Черноморского побережья; очевидные преимущества, которые большинство населения уже научилось извлекать из реформируемой экономики побережья и краевого центра; и наконец, явно затянувшаяся экономическая депрессия и отсутствие зримых перспектив у сельскохозяйственной "глубинки" этого благодатного региона России. Надо также указать и неэкономические причины — высокий образовательный уровень населения столицы края и приморской полосы, а также стресс, вызванный потоком беженцев с Северного Кавказа и из Закавказья.

Результаты президентских выборов 1991 и 1996 годов, всенародное голосование 1993 года по вопросу о доверии Президенту Российской Федерации и о поддержке Конституции Российской Федерации показывают, что менее чем в половине регионов в течение всех пяти лет сохранялось устойчивое позитивное или негативное отношение к курсу реформ. Это, собственно, упоминавшиеся ранее устойчивые ядра.

В большинстве же субъектов Российской Федерации наблюдались изменения электоральных предпочтений, часто весьма значительные.

В одних случаях эти изменения имели одностороннюю направленность и были связаны с действием объективных факторов — например, рост оппозиционных настроений в Челябинской, Тульской, Нижегородской, Новосибирской и других областях, который объясняется ухудшением экономической ситуации, разочарованием в реформах, крушением демократических надежд.

В других же случаях изменения предпочтений напоминает маятник: так, в Республике Ингушетия самый низкий в стране уровень доверия к Б. Н. Ельцину на референдуме 1993 года (2,4 %) сменился самой высокой его поддержкой при повторном голосовании 3 июля 1996 года (79,8 %); в Тыве на первых президентских выборах 1991 года за Б. Н. Ельцина проголосовало меньше всего избирателей (15,3 %), а при голосовании 16 июня 1996 года — больше всех (59,9 %). Примером таких изменений могут также служить некоторые другие республики, особенно северокавказские, и автономные округа.

На президентских выборах 1996 года Республика Дагестан, Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика резко сменили свою ориентацию с оппозиционной на "реформаторскую", а.Татарстан из "неопределившегося" стал одним из самых "реформаторских" в стране.

Такое странное поведение избирателей некоторых субъектов Российской Федерации позволяет говорить о феномене "управляемого электората".

Различия культурной и политической истории субъектов Российской Федерации отражаются не только в результатах голосования, но и в понимании самой природы выборов, в способе их организации и проведения. Электоральное поведение некоторых регионов заметно отличается от условной среднероссийской нормы. Это можно проверить методом рейтинговых оценок некоторых параметров избирательного процесса для всех регионов России:

альтернативность выборов и отрыв победителя выборов главы исполнительной власти региона от ближайшего конкурента;

явка избирателей на региональные выборы; наличие и радикальность ограничений пассивного и активного избирательного права в законодательстве субъектов Российской Федерации;

сумма голосов, поданных за Б. Н. Ельцина и Г. А. Зюганова при голосовании 16 июня на президентских выборах 1996 года (это косвенный показатель готовности регионального электората голосовать за "третью силу" и искать новые альтернативы);

прирост доли голосов в поддержку Б. Н. Ельцина между первым и повторным голосованием на президентских выборах 1996 года (это показатель конформистского голосования, то есть готовности голосовать за кандидата, имеющего очевидное преимущество);

повышение явки избирателей между первым и повторным голосованием на президентских выборах 1996 года как показатель способности местного руководства стимулировать явку, когда это необходимо;

доля голосов за победивших депутатов региональных органов законодательной власти и некоторые другие показатели.

Если расположить регионы России в соответствии с этими параметрами, так или иначе характеризующими конформизм регионального избирательного процесса, то получится результирующий рейтинг, верхнюю часть которого займут регионы, где местное руководство легче всего добивается нужных ему на данный момент результатов голосования. Приводим десять наиболее "управляемых" в электоральном отношении регионов России.