- •Рецензенты:

- •Содержание

- •Раздел I теория и история избирательного права

- •Тема 1. Выборы в системе государственной власти...........………....... 16

- •Тема 2. Избирательное право:

- •Тема 3. История развития институтов

- •Тема 4. Источники избирательного права

- •Тема 5. Понятие и виды избирательных систем ..............……….....93

- •Тема 6. Международные избирательные стандарты....……........109

- •Раздел II субъекты (участники) избирательного процесса

- •Тема 7. Правовой статус избирателя...............................................…....... 131

- •Тема 8. Избирательные объединения и блоки: понятие, признаки, функции, права и обязанности.................................................147

- •Тема 9. Правовой статус кандидата

- •Тема 10. Избирательные комиссии:

- •Тема 11. Институт наблюдателей

- •Раздел III избирательный процесс

- •Тема 12. Избирательный процесс:

- •Тема 13. Назначение выборов:

- •Тема 14. Регистрация (учет) избирателей,

- •Тема 15. Порядок выдвижения

- •Тема 16. Предвыборная агитация: понятие, правовое регулирование и порядок проведения...........................................................…...... 276

- •Тема 17. Финансирование выборов:

- •Тема 18. Организация и порядок голосования,

- •Тема 19. Избирательные споры ................................................................…......339

- •Раздел IV муниципальные выборы

- •Тема 20. Муниципальные выборы...........................................................365

- •Раздел V право на участие в референдуме

- •Тема 21. Институт референдума

- •Тема 22. Законодательство о референдуме:

- •Тема 23. Референдумный процесс:

- •Тема 24. Местный референдум ...................................................................……….....435

- •Раздел VI юридическая ответственность

- •Тема 25. Юридическая ответственность

- •Тема 26. Отзыв депутатов (членов)

- •Тема 27. Отзыв депутатов

- •Раздел VII информационные системы в избирательном процессе

- •Тема 28. Электоральная география .....................................................………......515

- •Тема 29. Государственная

- •Тема 30. Средства массовой

- •Введение Предмет учебно-практического курса

- •Раздел I теория и история избирательного права

- •Тема 1. Выборы в системе

- •Государственной власти

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 2. Избирательное право: понятие, принципы и система

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 3. История развития институтов избирательного права

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Тема 3. История развития институтов избирательного права 91

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 4. Источники избирательного права Российской Федерации

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 5. Понятие и виды избирательных систем

- •Литература

- •Раздел I. Теория и история избирательного права Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 6. Международные избирательные стандарты

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Раздел II

- •Тема 7. Правовой статус избирателя

- •Литература

- •Нормативные акты

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 8. Избирательные объединения и блоки: понятие, признаки, функции, права и обязанности

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 9. Правовой статус кандидата в депутаты и его представителей

- •Тема 9. Правовой статус кандидата в депутаты и его представителей 201

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 9. Правовой статус кандидата в депутаты и его представителей 205

- •Темы рефератов

- •Тема 10. Избирательные комиссии: система, государственно-правовой статус, порядок формирования и компетенция

- •Структурная схема формирования избирательных комиссий в Российской Федерации

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 11. Институт наблюдателей в избирательном процессе

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Раздел III избирательный процесс

- •Тема 12. Избирательный процесс:

- •Понятие и основные стадии

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 13. Назначение выборов: субъекты права назначения и процедура

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 14. Регистрация (учет) избирателей,

- •Составление списков избирателей,

- •Образование избирательных округов

- •И избирательных участков

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 15. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Тема 16. Предвыборная агитация:

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 17. Финансирование выборов: правовое регулирование и практика

- •Литература

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 18. Организация и порядок

- •Голосования, подсчет голосов.

- •Установление результатов выборов

- •И их опубликование

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 19. Избирательные споры

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Раздел IV муниципальные выборы

- •Тема 20. Муниципальные выборы

- •Литература

- •Нормативные акты

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Раздел V право на участие в референдуме

- •Тема 21. Институт референдума

- •В системе народовластия

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 22. Законодательство о референдуме: понятие, источники и система

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 22. Законодательство о референдуме

- •Темы рефератов

- •Тема 23. Референдумный процесс:

- •Подготовка референдума, проведение

- •Референдума, правовое значение

- •Результатов референдума

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 24. Местный референдум

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Раздел VI

- •Тема 25. Юридическая ответственность

- •1. Общая характеристика юридической ответственности за нарушения законодательства о выборах и референдумах.

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 25,Ответственность за нарушения законодательства о выборах 575

- •Темы рефератов

- •Тема 26. Отзыв депутатов (членов)

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Тема 27. Отзыв Депутатов

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Раздел VII информационные системы в избирательном процессе

- •Тема 28. Электоральная география

- •Типы административно-территориальных образований в Российской Федерации

- •Распределение голосов избирателей на выборах

- •И выборах Президента рф 16 июня 1996 года по основным политическим ориентациям

- •Политические ориентации избирателей на выборах 1991—1996 годов (в % от числа принявших участие в голосовании)

- •Рейтинги "электоральной управляемости' регионов России

- •Литература

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 29. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Тема 30. Средства массовой информации и выборы

- •Литература

- •Нормативные материалы

- •Контрольные вопросы

- •Темы рефератов

- •Законодательство о выборах и референдумах Основные понятия и термины

- •Раздел 1. Теория и история избирательного права

- •Раздел 2. Субъекты российского избирательного права и избирательного процесса

- •Раздел 3. Избирательный процесс в Российской Федерации

- •Раздел 4. Право граждан Российской Федерации на участие в референдуме

- •Учебно-методический план

- •Избирательного права

- •В Российской Федерации

- •Методические рекомендации по подготовке семинаров

- •Тема 4. Избирательные системы современности (2 часа)

- •Тема 5. Российская избирательная система (8 часов)

- •Тема 6. Источники российского избирательного права (4 часа)

- •Раздел II. Субъекты избирательного процесса

- •Тема 7. Участники избирательного процесса: общая характеристика (2 часа)

- •Тема 8. Принципы участия граждан в выборах (2 часа)

- •Тема 9. Избирательные объединения и блоки — участники избирательного процесса (2 часа)

- •Тема 10. Правовой статус избирательных комиссий (2 часа)

- •Тема 11. Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (2 часа)

- •В Российской Федерации

- •Характеристика (2 часа)

- •Тема 18. Предвыборная агитация (2 часа)

- •Голосование и повторные выборы (2 часа)

- •В референдуме

- •В референдуме (4 часа)

- •Нормативные акты и литература

- •Вопросы к экзамену и зачету

- •Методические рекомендации по подготовке рефератов

- •Тематика рефератов

- •Декларация о критериях свободных и справедливых выборов

- •112 Стран, присутствовавших на заседании, в том числе

- •1. Свободные и справедливые выборы

- •2. Голосование и избирательные права

- •3. Права и обязанности кандидата, партии в ходе избирательной кампании

- •4. Права и обязанности государств

- •Мандат для долгосрочного наблюдения за выборами бдипч

- •2. Всеобщие принципы

- •3. Обязательства по обсе

- •4. Условия для эффективного наблюдения за выборами, выдвигаемые обсе/бдипч

- •5. Кодекс поведения

- •6. Координатор на месте от бдипч

- •Долгосрочные наблюдатели (дсн). Предвыборная фаза

- •7.1. Другие долгосрочные наблюдатели

- •7.2. Предвыборный период. Цели наблюдения

- •8. Краткосрочный наблюдатель (ксн)

- •8.1. Заключительные дни кампании

- •8.2. День выборов

- •8.3. Подсчет голосов

- •8.4. Дебрифинг и заявление

- •Долгосрочный наблюдатель — фаза после выборов

- •9.1. Заключительный отчет

- •10. Общая оценка

- •Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации

- •Ответственный за выпуск — о. Б. Беляков

- •109544, Москва, Школьная ул., 36-38

- •127214, Москва, Дмитровское ш., 107

Типы административно-территориальных образований в Российской Федерации

Края и области имеют в Российской Федерации меньше привилегий, чем республики. При этом еще недавно понятие "край" было весомее понятия "область", так как в советскую эпоху края, как правило, административно включали в себя автономные области, например: Адыгейская автономная область входила в состав Краснодарского края, Карачаево-Черкесская — Ставропольского края, Хакасская — Красноярского края, Еврейская — Хабаровского края. После того как большинство бывших автономных областей, кроме Еврейской, получило статус республики, различия между краем и областью практически исчезли.

Сегодня актуальнее иная проблема: автономные округа, по Конституции Российской Федерации административно входящие в состав областей и краев (за исключением Чукотского автономного округа), получив статус самостоятельных субъектов, оказались перед дилеммой: следует ли избирателям и избирательным комиссиям автономных округов участвовать в выборах глав исполнительной власти и депутатов законодательного органа власти "материнской" области (края) или нет. Например, в 1996—1997 годах Коми-Пермяцкий автономный округ (Пермская область) и Агинский Бурятский автономный округ (Читинская область) участвовали в выборах губернаторов соответствующих областей, в то время как Корякский автономный округ (Камчатская область), Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) отказались участвовать в выборах глав областной исполнительной власти. В Ханты-Мансийском автономном округе (Тюменская область) сложилась беспрецедентная ситуация, когда избиратели автономного округа в первом туре выборов губернатора Тюменской области участвовали, а во втором — нет.

На профессиональном языке субъекты Российской Федерации, в состав которых входят равные им по конституционному праву другие субъекты Федерации, называют сложными, или матрешечными, регионами. Проблема сложных субъектов Федерации рассматривалась Конституционным Судом Российской Федерации 10 июня 1997 года. Суд подтвердил право избирателей, живущих в автономных округах, участвовать в выборах руководства сложных краев и областей. Следовательно, органы государственной власти автономных округов обязаны принять все предусмотренные законом меры для реализации этого права. При этом разрешены прямые договора между округами и соответствующими субъектами Федерации об условиях и порядке формирования органов власти, если эти договоры не ограничивают прав избирателей.

2. Что такое электоральная география? В силу отмеченных особенностей политической и социальной географии нашей страны поведение электората в разных субъектах Российской Федерации на выборах федерального и особенно регионального уровня очень различается. Более того, большие различия наблюдаются внутри самих субъектов Федерации. Поэтому для понимания политического развития России особое значение приобретает такое направление науки, сформировавшееся на стыке географии и политологии, как электоральная география, предмет изучения которой — территориальные закономерности и особенности избирательного процесса, выборов и их результатов.

Ключевое слово в этом определении — "территориальные", то есть привязанные к конкретным местностям. Имеются в виду местные особенности избирательного законодательства, нарезки избирательных округов, а также распределение избирателей, их электоральная активность, сложившиеся политические предпочтения и прочее.

Одной из главных задач электоральной географии является сравнение, объяснение и прогнозирование результатов выборов на разных территориях. Естественно, для этого требуются базовые знания об особенностях социальной и экономической ситуации на местах. Поэтому электоральная география, как и большинство наук об обществе, не имеет четких методологических границ: трудно сказать, где кончается региональное правоведение, социальная география, региональная социология, региональное прогнозирование и начинается собственно электоральная география. Тем не менее ясно, что основной предмет этой науки — на пересечении двух понятий: "выборы" и "территория".

Мы имеем некие территории (субъекты Российской Федерации, избирательные округа, города, районы и прочее) и некоторые характеризующие их параметры (избирательное законодательство, число избирателей, данные о явке, результатах выборов, кандидатах, особенностях хода избирательной кампании и прочее). Следовательно, мы можем описывать и сравнивать территории, наносить параметры на карты разного масштаба и изучать закономерности их размещения (сравнительно-описательные методы, методы картографирования), можем рассчитывать статистические связи между параметрами, вычислять индексы и показатели (статистические и другие количественные методы), можем объединять территории в некие группы, классы или типы по схожему набору параметров (методы типологии и классификации). Все это позволяет создать модели (вербальные, картографические, математические, типологические и другие), упрощенно отражающие интересные для нас электоральные особенности территорий.

Одна из основных задач электоральной географии, как и географии вообще, — найти и вычленить внутренне цельные территориальные объекты, иными словами, провести районирование. Провести районирование — значит разделить непрерывное географическое пространство на отдельные блоки или ячейки и обозначить их границы. Существует два вида электорального районирования. Первый — это формальное выделение территорий, по которым организуется избирательный процесс, иначе говоря, территориально-выборное членение (нарезка) территории. Второй — это неформальное объединение выделенных территориальных ячеек в некоторые общности или системы, отличающиеся сходными чертами электорального поведения. Оба вида районирования изменяются во времени. Растут города, появляются новые группы населения (например, беженцы и вынужденные переселенцы), пересматривается законодательная база, меняется расстановка политических сил как в стране в целом, так и в отдельных регионах.

Это значит, что вдобавок к пространству электоральная география занимается не только пространством, но еще и временем, поскольку со временем могут измениться и особенности территории, и сама территориальная ячейка, причем последняя может и вовсе исчезнуть. С методологической точки зрения это означает, что кроме статичной карты (модель пространства) она должна научиться пользоваться изменчивой картой (модель пространственно-временных изменений). Лучше всего для этого подходят так называемые геоинформационные системы, совмещающие картографическую основу с обновляющимся содержанием компьютерных баз данных. Геоинформационные системы — главное орудие электоральной географии XXI века.

Поскольку электоральная география привязана к территории, ее модели всегда имеют пространственный смысл. В этом их отличие от внепространственных электоральных моделей, одной из которых являются, например, результаты всероссийских социологических опросов о предвыборной популярности отдельных политиков и партий. Внепространственные модели решают — и часто весьма успешно — стоящие перед ними задачи, но этого недостаточно: исследователь, управленец, политик, выстраивая линию поведения, хочет знать не только ответ на вопрос "как", но и на вопрос "где".

Электоральная география, основываясь на данных по территориям, может построить, как из кубиков, обобщенную модель страны. Эта модель корнями будет привязана к конкретным точкам пространства. Значит, ее можно подвергать масштабированию, переходя от обзорных версий мелкого масштаба (вся Россия размером с ладонь) к рассмотрению конкретных территорий в крупном масштабе, сохраняя при этом их специфические особенности. Внепространственные модели такой возможности не дают, так как сводят все многообразие регионов страны к усредненным показателям.

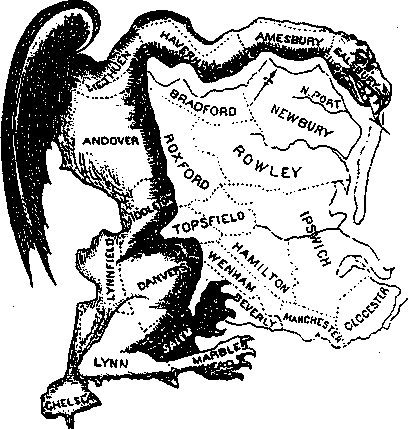

3. Электоральная география и политическая практика. В 1812 году, когда Россия воевала с Наполеоном, в далеких и захолустных в ту пору Соединенных Штатах решались совсем другие проблемы. Губернатор штата Массачусетс Элбридж Джерри, чтобы обеспечить Республиканской партии победу на местных выборах, сообразил объединить в один избирательный округ административные районы, извилистой полосой огибающие север штата. Объединив голоса жителей периферии Массачусетса, он надеялся уступить один округ, но зато победить во всех прочих.

Рис.

1.

Джерримендеринг — прецедент 1812 года

"Технология", найденная в Массачусетсе, оказалась весьма эффективной и, главное, формально неуязвимой по тем временам, потому что процедура территориально-выборного членения штатов не была ясно прописана местными законодателями. У Джерри появилось большое число последователей, а сам он в 1813—1814 годах стал Вице-президентом США.

Принцип джерримендеринга прост: либо собрать весь электорат потенциального противника в пределах одного округа, чтобы он победил там с явным преимуществом, но приобрел всего один мандат, либо, наоборот, рассредоточить его электорат по многочисленным округам, чтобы он нигде не набрал нужного для победы числа голосов.

Нарезка избирательных округов — постоянно обновляющаяся задача. В 1962 году группа избирателей штата Теннесси обратилась в Верховный суд США с жалобой на обесценивание своих голосов вследствие несправедливой нарезки избирательных округов. Округа для выборов в законодательное собрание штата были сформированы еще в 1901 году. С тех пор численность населения в сельских территориях изменилась незначительно, а в городах — резко увеличилась. В результате один голос в сельском графстве Мур оказался приравненным к 19 голосам в урбанизированном графстве Гамильтон. Суд счел такой контраст в пределах одного штата несправедливым и потребовал пересмотреть нарезку округов, чтобы на каждого депутата приходилось примерно равное количество голосов.

О том, что проблема джерримендеринга даже в США с их двухсотлетним опытом избирательных процедур не утратила актуальности, свидетельствует и специальное решение, принятое Верховным судом США в 1986 году, в соответствии с которым проведение границ избирательных округов в штатах контролируется федеральным судом.

На уровне федеральных выборов, в том числе и в России, явных признаков джерримендеринга обычно не наблюдается, ибо нарезка избирательных округов проводится в соответствии с федеральным законодательством и под контролем Федерального Собрания Российской Федерации.

Основные требования по нарезке избирательных округов содержатся в действующем Федеральном законе "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", где сформулированы следующие требования:

равенство числа избирателей в избирательных округах в пределах одного субъекта Российской Федерации с допустимым отклонением не более 10 процентов, а в труднодоступных и отдаленных районах — не более 15 процентов;

избирательный округ образует единую территорию: не допускается образование округа из не граничащих между собой территорий.

В рамках этих требований возможно бесчисленное количество вариантов проведения границ. Выбор наилучшего варианта определяется дополнительными неформальными соображениями: желательно, чтобы округа были компактными (не напоминали саламандру), имели внутреннюю транспортную связь, единый административный центр и так далее.

Внутри избирательных округов (или, если речь идет о выборах другого вида, внутри субъектов Российской Федерации) территория дробится на более мелкие участки, где избирательным процессом управляют территориальные избирательные комиссии. Их границы также бывают весьма условны, но в абсолютном большинстве случаев они совпадают с административными границами городов, городских и сельских районов. Таким образом, территориальные избирательные комиссии, которых в России около 2750, покрывая, как сетью, всю территорию, служат удобной территориальной основой для того, чтобы проследить глубинные особенности электоральной географии страны.

Возвращаясь к избирательным округам, образованным для выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, надо сказать, что хотя существующая схема их нарезки далеко не идеальна, но она, по крайней мере, лишена тенденциозности, а ее недостатки — скорее следствие неудачных технических решений и географических особенностей страны.

На региональном же уровне при выборах по мажоритарной системе в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, наблюдаются случаи отклонения от требований федерального законодательства как о примерном равенстве округов по числу избирателей (в 15 % избирательных округов отклонения по численности избирателей составили более 10 %), так и о единстве территории избирательного округа (Сахалинская область). Пока в нашей стране не возникало юридических прецедентов джерримендеринга, но контуры некоторых избирательных округов на региональных выборах в законодательные органы весьма похожи на классический американский пример. Учитывая резкие различия в поведении городских и сельских избирателей, а также наличие компактных групп этнического населения в ряде субъектов Российской Федерации, проблема корректной нарезки избирательных округов в ближайшем будущем станет весьма актуальной при проведении региональных выборов в России.

Результаты свободных выборов 90-х годов показали, что в стране существуют территории с устойчивыми политическими предпочтениями — такие, где на федеральных выборах определенные политические силы всякий раз получают больше (или меньше) голосов, чем в среднем по стране. Например, в Москве и Санкт-Петербурге доля голосов, поданных в поддержку "реформаторских" кандидатов и избирательных объединений, обычно бывает значительно выше, чем в других субъектах Российской Федерации, а в расположенных в Черноземной зоне Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Рязанской областях и прилегающих к ним территориях электорат также стабильно поддерживает "левоконсервативные" силы, из-за чего эти регионы относят к "красному поясу".

Обычно географию политических предпочтений России анализируют на уровне субъектов Российской Федерации. Для их обозначения будем также пользоваться термином "регионы", который следует отличать от более свободного термина "районы". Районами называют как более крупные, чем субъекты Российской Федерации, территориальные образования (например, Центральный экономический район, в который входят несколько субъектов Российской Федерации), так и более мелкие территориальные образования (например, областные и городские районы).

Интересно, что регионы со схожими политическими предпочтениями на карте обычно оказываются расположенными рядом. Если взглянуть на карту, где преобладающие политические ориентации избирателей показаны заштрихованными пятнами, становится очевидным, что эти пятна не рассеиваются в беспорядке, а оказываются сгруппированными. Очевидно, действуют какие-то общие социальные, экономические, культурно-исторические, географические и другие факторы, обусловливающие сходное электоральное поведение жителей соседствующих друг с другом территорий. Это позволяет вычленить крупные зоны, пояса или районы со схожими политическими предпочтениями избирателей.

Задача исследователя — найти и как можно точнее определить границы этих крупных зон или районов. Это и будет уже упоминавшееся районирование, точнее, его вторая разновидность.

Следующая задача — проанализировать типичные черты, характерные для электорального поведения жителей выделенных зон или районов, и объяснить их политические предпочтения. Следует иметь в виду, что обе задачи никогда не будут решены полностью. Невозможно однозначно ответить на вопрос, принадлежит ли Тульская область к консервативному "красному поясу" или к реформаторскому Московскому суперрегиону, потому что на разных выборах избиратели этой области, лежащей между "красным поясом" и Москвой, демонстрируют промежуточное электоральное поведение, склоняясь то к тем, то к другим политическим ценностям.

При внимательном рассмотрении карт, отражающих электоральные предпочтения избирателей регионов, легко заметить, что территории с противоположной политической ориентацией обычно отделяются друг от друга более или менее ясно выраженной переходной зоной. Наличие плавных переходов, с одной стороны, затрудняет проведение границ между территориями с разной политической ориентацией избирателей, но, с другой стороны, еще больше убеждает нас, что действительно существуют социально-географические факторы, влияние которых постепенно ослабевает или усиливается от места к месту и определяет электоральные предпочтения населения. Поэтому наряду с термином "ядро электоральной зоны" для обозначения территории, где влияние ядра постепенно уменьшается под влиянием ядра соседней зоны, используется термин "периферия электоральной зоны", при этом значительная часть территории России, где у электората нет ярко выраженных политических предпочтений, оказывается как бы в промежуточной зоне, избиратели которой под влиянием меняющихся жизненных условий или предвыборной пропаганды могут склониться в любую сторону. По этой причине на электоральной карте страны сравнительно легко определить ядра зон с различной политической ориентацией, но гораздо труднее обозначить их границы.

Выделить сходные по поведению регионы и объединить их в некоторые группы или типы, не обязательно связанные территориальной близостью, — это уже задача типологии. Прежде всего надо определить признаки (параметры), по которым мы будем сравнивать регионы. Признаки должны быть устойчивыми и существенными для понимания политической природы регионов. Такими, например, являются политические предпочтения избирателей, проявляющиеся при голосовании за тех или иных кандидатов или за те или иные избирательные объединения.

Для первичной типологии условно разделим весь спектр избирательных объединений и блоков, участвовавших в выборах в Государственную Думу Российской Федерации 1995 года (их было 43), на три крупные группы соответственно основным политическим силам, представленным в современном российском обществе, — коммунистической (левой), национал-патриотической и демоцентристской ориентации. Будем считать, что и предпочтения избирателей делятся по этим трем главным направлениям. Затем проследим, как голоса выделенных электоральных групп распределялись между претендентами на пост Президента Российской Федерации в 1996 году.