- •1Й вопрос

- •5.3.2. Водоразбавляемые олигоэфиры

- •Техника безопасности при производстве эпоксидных полимеров и защита окружающей среды

- •Вопр.2 Фенолофурфурольные олигомеры

- •Трехатомные спирты

- •Карбоновые кислоты и ангидриды алифатического ряда

- •Карбоновые кислоты ароматического ряда и их производные

- •2 Модифицированные фенолоформальдегидные олигомеры

- •3 Технологическая схема производства меламино- и мочевиноформальдегидных олигомеров, модифицированных бутанолом:

- •Билет №11 Алкидно-стирольные олигоэфиры

- •Модифицированные карбамидоформальдегиды

- •Структура и свойства карбамидоформальдегидных олигомеров

- •Лкм на основе эпоксидных олигомеров

- •1. Олигоэфиракрилаты

- •5.10.9. Свойства и применение аминоформальдегидов

- •5.10.10. Технология получения аминоформальдегидных олигомеров

- •Олигоэфиры, модифицированные растительными маслами и их жирными кислотами

- •Фенолформальдегидные олигомеры,совмещенные с другими полимерами (па, пвх, каучуками, поливенилбутиралем, карбамидоформальдегидными олигомерами)

- •Лакокрасочные материалы на основе эпоксидных олигомеров

- •1) По типу эпоксидного связующего и отвердителя;

- •Билет№12

- •1 Уралкиды

- •Вопр.3 Лакокрасочные материалы на основе полиуретановых пленкообразователей

- •1 Полиэфируретаны. Лаки, отверждаемые влагой воздуха.

- •2 Модифицированные маслами фенолоформальдегидные олигомеры.

- •3 Ненасыщенные олигоэфиры, отверждаемые уф- и радиационным облучением

- •Билет № 19

- •Механизм отверждения пленкообразующих композитов на основе олигоэфирмалеинатов. Типы лаков на их основе.

- •Порошковые эпоксидные материалы. Отверждения покрытия с их использованием.

- •Лакокрасочные материалы на основе модифицированных кремнийорганических пленкообразователей.

- •По полиуретанового типа

- •Новолачные олигомеры

- •Резольные олигомеры

- •2. Отверждение эпоксидных олигомеров аминами, дикарбоновыми кислотами, каталитическое отверждение. Отверждение

- •Отверждение аминами

- •Отверждение дикарбоновыми кислотами и их ангидридами

- •Каталитическое отверждение

- •3. Лакокрасочные материалы на основе органорастворимых алкидных олигомеров. Отверждение покрытий.

- •Отверждение эпоксидных олигомеров.

- •Гидроксилсодержащие компоненты для получения полиуретановых плёнкообразующих.

- •Водоразбавляемые олигоэфиры.

- •Способы получения и свойства алкидностирольных плёнкообразователей.

- •1.Немодифицированные насыщенные полиэфиры.

- •2.Поликонденсация фенола с формальдегидом при основном катализе.

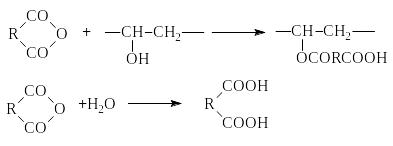

Отверждение дикарбоновыми кислотами и их ангидридами

Для отверждения эпоксидных олигомеров часто используют ангидриды дикарбоновых кислот. Ангидриды, взаимодействуя с гидроксильными группами макромолекул, образуют сложноэфирную связь. При этом возникает свободная карбоксильная группа, которая содержит подвижный атом водорода, способный реагировать с эпоксидной группой, образуя новую гидроксильную группу. В качестве отвердителей можно использовать также дикарбоновые кислоты и олигоэфиры с концевыми карбоксильными группами. Наибольшее применение нашли циклические ангидриды карбоновых кислот, особенно для отверждения циклоалифатических соединений, а также для получения порошковых материалов.

Для отверждения эпоксидных олигомеров можно использовать ароматические, алициклические и линейные алифатические ангидриды.

На первой стадии происходит взаимодействие эпоксидных олигомеров с ангидридами кислот по гидроксильным группам олигомера с раскрытием ангидридного цикла:

На второй стадии кислота или карбоксилсодержащий продукт реагирует с эпоксигруппами:

Появившаяся гидроксильная группа реагирует со следующей молекулой ангидрида, и таким образом происходит наращивание цепи.

Присутствие в олигомере небольших количеств (0,11,0%) воды, спиртов, фенолов, третичных аминов ускоряет реакцию. Для полного отверждения эпоксидных олигомеров на один эпоксидный эквивалент олигомера должно приходиться 0,85моля ангидрида. Отверждение проводят при 150200°С в течение 1018 ч.

Каталитическое отверждение

Отверждение эпоксидных олигомеров в присутствии каталитически действующих отвердителей происходит по механизму ионной или ионно-координационной полимеризации, что обусловлено высокой напряженностью -оксидных циклов. В качестве катализаторов при катионной полимеризации применяются кислоты Льюиса (ВFз, SnCl4 и др.). Широко используются также комплексы трифторида бора, например ВFзО(C2H5)2. Такие комплексы, содержащие свободные орбитали в наружной оболочке атома металла, присоединяются к атому кислорода, обладающему повышенной электронной плотностью, и вызывают полимеризацию эпоксиолигомеров по ионно-координационному механизму:

и т. д.

Основным достоинством катионной полимеризации является высокая скорость процесса даже при низких температурах, что позволяет создавать каталитически действующие отверждающие системы высокой активности.

Анионная полимеризация -оксидных циклов больше поддается регулированию. Она инициируется гидроксидами и алкоголятами щелочных металлов, третичными аминами.

И з

отвердителей каталитического действия

наибольшее применение нашли третичные

амины:

з

отвердителей каталитического действия

наибольшее применение нашли третичные

амины:

и т.д.

Выбор промышленных отвердителей типа третичных аминов ограничен их высокой токсичностью и летучестью. В отечественной практике широко применяются триэтаноламин, 2,4-трис-(диметиламинометил)фенол.

3. Лакокрасочные материалы на основе органорастворимых алкидных олигомеров. Отверждение покрытий.

Органорастворимые алкиды, модифицированные маслами или жирными кислотами, используются для изготовления лаков, эмалей, шпатлевок и грунтовок. В качестве растворителей используют смесь уайт-спирита и ксилола, сухой остаток (содержание основного вещества) таких пленкообразующих систем составляет обычно 5060%. В последнее время разработаны алкидные пленкообразующие системы с содержанием основного вещества до 7585%. Это обеспечивает снижение расхода органических растворителей.

В зависимости от природы алкидов лакокрасочные материалы на их основе отверждаются как при комнатной температуре, так и при температуре 80120С. Материалы холодного отверждения получают на основе жирных алкидов. Они имеют невысокую вязкость, высыхают за 58 часов (в присутствии сиккативов) и используются для окраски помещений или для наружных покрытий в условиях умеренного климата.

Материалы на основе алкидов средней жирности отверждаются при 5080С, имеют более высокую вязкость, обеспечивают возможность формирования покрытий с высокой твердостью и предназначены для получения судовых, строительных и декоративных красок, которые применяются в различных областях.Материалы на основе тощих алкидов имеют наиболее высокую вязкость и используются для получения лаков горячего отверждения. Алкиды хорошо совмещаются со многими пленкообразователями, например карбамидо- и меламиноформальдегидными, эпоксидными, нитроцеллюлозными и др., что позволяет в широких пределах варьировать свойства получаемых покрытий. В табл.3 приведены рецептуры наиболее распространенных алкидов, выпускаемых промышленностью.

Билет №6

Модифицированные олигоэфиры.

Модифицированные олигоэфиры являются наиболее распространенным типом пленкообразующих веществ, применяемых в лакокрасочной промышленности. На основе модифицированных олигоэфиров получают эластичные, атмосферостойкие покрытия с высокой механической прочностью, которые в большинстве случаев способны отверждаться на воздухе. Варьирование свойств покрытий на основе модифицированных олигоэфиров достигается во многом за счет большого разнообразия модификаторов. В качестве модификаторов обычно используют свободные монокарбоновые кислоты или их производные. Наиболее часто в качестве модификаторов используют растительные масла (или их жирные кислоты), синтетические жирные кислоты с линейной или разветвленной цепью, кислоты канифоли, ароматические монокарбоновые кислоты, талловое масло.

Доля модификатора оценивается критерием жирность. Это массовая доля одноосновных кислот-модификаторов в составе олигоэфира. В зависимости от содержания кислот-модификаторов различают: жирные, средние и тощие алкиды с содержанием кислот-модификаторов соответственно более 45, от 35 до 45 и менее 35 мас. %. Олигоэфиры, синтезированные с использованием перечисленных модификаторов, обычно называют алкидами. Среди алкидов наиболее распространены модифицированные продукты поликонденсации полиатомных спиртов – глицерина и пентаэритрита с фталевым ангидридом – соответственно глифтали и пентафтали. Из перечисленных модификаторов чаще всего используют растительные масла. Из остальных модификаторов наибольшее значение имеют синтетические жирные кислоты с линейной и разветвленной цепью.

Поликонденсация фенола с формальдегидом при кислотном катализе (новолаки).

Сущность кислотного катализа гидроксиметилирования – повышение электрофильности формальдегида за счет его протонирования:

В кислой среде о- и п-метилольные производные нестабильны и образуют сравнительно устойчивые и долгоживущие ионы карбония, которые, в свою очередь, реагируют как электрофильные агенты с фенолом или с метилольными производными.

Возможная

схема реакции о-метилольных производных

показана ниже:

Возможная

схема реакции о-метилольных производных

показана ниже:

Кислотный катализ эффективен в области рН 14. В более кислых средах проводить процесс нецелесообразно, поскольку в этих условиях снижается активность фенольного компонента в результате его протонирования по гидроксильной группе.

Все рассмотренные реакции протекают легко при довольно низких температурах и сопровождаются значительным выделением тепла (88 кДжмоль фенола, вступившего в реакцию).

При конденсации фенола с формальдегидом в кислой среде по достижении определенной степени конверсии (5070% по формальдегиду) происходит расслоение реакционной массы. И далее процесс протекает в гетерогенной системе. Структура продуктов конденсации фенола с формальдегидом определяется соотношением исходных веществ. При избытке формальдегида (мольное соотношение СН2Офенол1) нельзя получить плавкие растворимые продукты. Высокая функциональность фенола (f = 3) и нестабильность метилольных производных в кислой среде приводит к образованию полимера с неограниченно развитой пространственной структурой. Поэтому процесс синтеза фенолоформальдегидных олигомеров в кислой среде можно проводить лишь при недостатке формальдегида (т.е. при мольном соотношении СН2Офенол1). В этом случае получают термопластичные фенолформальдегидные олигомеры, не содержащие в своей структуре метилольных групп. Их обычно называют новолачными.

Молекулярная масса новолачных олигомеров определяется соотношением мономеров в исходной смеси, составляя 600700 .Отсутствие в структуре новолачного олигомера диметиленэфирных мостиков обусловлено низкой долей реакции из-за избытка фенола и склонностью дигидроксибензилового эфира к гидролизу и деструкции с выделением формальдегида в кислых средах.