- •Основное уравнение теплопередачи

- •Средний температурный напор

- •Коэффициент теплопередачи

- •Теплоотдача при конденсации пара

- •Лабораторная работа №8

- •Изучение работы теплообменника типа «труба в трубе»

- •Описание экспериментальной установки

- •Методика проведения эксперимента

- •Обработка результатов измерений

- •Описание экспериментальной установки

- •Методика проведения эксперимента

- •Обработка результатов измерений

- •2. Получение критериального уравнения, описывающего процесс теплообмена в исследуемом аппарате.

- •Получение критериального урувнения

- •Описание экспериментальной установки

- •Методика проведения эксперимента

- •Методика обработки результатов эксперимента

Министерство образования и науки Республики Беларусь

МОГИЛЕВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теплохладотехники

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным занятиям по курсу

«Процессы и аппараты пищевых производств»

Раздел: «Тепловые процессы»

для студентов специальностей:

Т 18.01; Т 18.02; Т 05.04; Т 11.03; Т 15.02.06

Могилев 1997

УДК 664.8.036

Рассмотрены и рекомендованы к изданию

на заседании кафедры, протокол № 6

от 4 января 1997г.

Составители: доц. Г.С. Федоров,

доц. А.В. Акулич,

доц. А.А. Полевич,

доц. А.В. Киркор

УДК 664.8.036

© Могилевский технологический институт

ПРОЦЕСС ТЕПЛООБМЕНА

Перенос энергии в форме тепла, происходящий между телами, имеющими различную температуру, называют теплообменом. Движущей силой любого теплообменного процесса является разность температур между более нагретым и менее нагретым телом. При наличии градиента температур тепло произвольно, в соответствии со вторым законом термодинамики, переходит от более нагретого к менее нагретому телу. В производственной практике данный процесс широко распространен и используется для тепловой обработки пищевых и других продуктов. Он связан с передачей тепла обрабатываемому продукту (веществу) и протекает в аппаратах, которые называются теплообменниками.

По способу передачи тепла различают следующие типы теплообменных аппаратов:

поверхностные, в которых оба теплоносителя разделены стенкой, причем тепло передается через поверхность этой стенки;

регенеративные, в которых процесс передачи тепла от горячего теплоносителя к холодному разделяется по времени на два периода, и происходит при переменном нагревании и охлаждении насадки теплообменника;

смесительные, в которых теплообмен происходит при непосредственном соприкосновении теплоносителей.

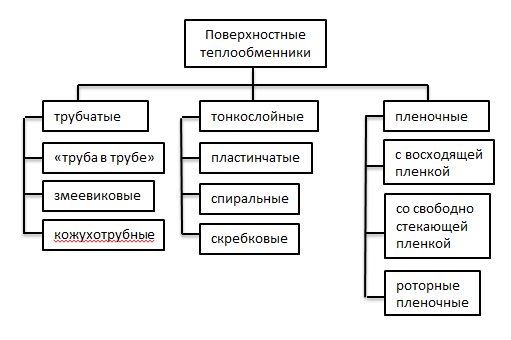

Наиболее широко в пищевой и смежных отраслях промышленности применяются аппараты первого типа, которые, в свою очередь, могут быть разделены на следующие основные виды:

Рисунок 1 - Классификация поверхностных теплообменников

Правильность выбора того или иного типа размера аппарата устанавливается проверочным расчетом, который осуществляется на основе уравнений теплового баланса и основного уравнения теплопередачи.

УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

При работе теплообменных аппаратов в результате теплообмена происходит уменьшение энтальпии горячего теплоносителя и повышение энтальпии холодного теплоносителя.

Способ определения количества отданного и поглощенного тепла (тепловой нагрузки) зависит от агрегатного состояния теплоносителей.

НАГРЕВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ

Если теплоносителями являются жидкость или газ, уравнение теплового баланса имеет вид:

(1)

(1)

где: G1 и G2 – массовый, секундный расход горячего и холодного теплоносителей, кг/с;

с1 и с2 – удельные теплоемкости горячего и холодного теплоносителей, Дж/(кгК);

– начальная

и конечная температуры горячего

теплоносителя, ºС;

– начальная

и конечная температуры горячего

теплоносителя, ºС;

– начальная

и конечная температура холодноготеплоносителя,

ºС;

– начальная

и конечная температура холодноготеплоносителя,

ºС;

– величина

тепловых потерь, Вт.

– величина

тепловых потерь, Вт.

НАГРЕВАНИЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ АГРЕАТНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

При нагревании жидкости сухим насыщенным паром уравнение теплового баланса имеет вид:

(2)

(2)

где: D – расход греющего пара, кг/с;

r – скрытая теплота фазового перехода, Дж/кг. Определяется по температуре греющего пара или его давлению;

– температура

конденсата, покидающего аппарат, ºС.

– температура

конденсата, покидающего аппарат, ºС.

Обычно в расчетах принимается tп=Θкон, поэтому второе слагаемое левой части уравнения обращается в ноль. На практике, как правило, наблюдается некоторое до 5ºС переохлаждение конденсата и в инженерных расчетах учитывается редко.

В приведенных уравнениях (1) и (2) Qпот – величина тепловых потерь в окружающую среду может быть рассчитана как

(3)

(3)

где

– суммарный коэффициент теплоотдачи

в окружающую среду

лучеиспусканием и конвенцией, Вт/(м2К);

– суммарный коэффициент теплоотдачи

в окружающую среду

лучеиспусканием и конвенцией, Вт/(м2К);

F – площадь внешней теплоотдачи поверхности аппарата, м2;

– температура

наружной поверхности аппарата и

окружающей среды, соответственно, ºС.

– температура

наружной поверхности аппарата и

окружающей среды, соответственно, ºС.

Для уменьшения потерь тепла в окружающую среду аппараты покрывают слоем тепловой изоляции, т.е. слоем материала с низкой теплопроводностью

(асбестом λ = 0,151 Вт/(м2К), шерстяным войлоком λ = 0,047 Вт/(м2К), совелитом λ = 0,098 Вт/(м2К), стекловатой λ = (0,035÷0,070) Вт/(м2К), шлаковатой λ = 0,076 Вт/(м2К)). При нанесении теплоизоляции увеличивается тепловое сопротивление стенки и уменьшается температура ее наружной поверхности (в соответствии с требованиями ТБ температура наружной поверхности теплоизолированной стенки должна быть не более 40-45 ºС).

Расчет необходимой толщины слоя теплоизоляции базируется на том предположении, что всё термическое сопротивление стенки сосредоточено в слое изоляции, тогда коэффициент теплопередачи от горячей среды в окружающую будет приблизительно равен термическому сопротивлению стенки, т.е.

(4)

(4)

где δ – толщина слоя теплоизоляции, м.

Имея это ввиду, можно написать:

(5)

(5)

откуда

(6)

(6)

где

– температура внутренней поверхности

теплоотдающей стенки, ºК.

– температура внутренней поверхности

теплоотдающей стенки, ºК.

Чрезмерное увеличение толщины слоя теплоизоляции ведет к возрастанию ее площади наружной поверхности. Поэтому с увеличением толщины изоляции потери тепла уменьшаются лишь до известного предела. При выборе толщины изоляции следует исходить из допустимых потерь тепла, а они составляют 3÷5% от полезного передаваемого тепла.

Основное уравнение теплопередачи

Это уравнение для плоской стенки имеет вид:

=KF

=KF t, (7)

t, (7)

где – количество тепла, передаваемого через стенку от одного теплоносителя к другому, Вт;

K – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

F – площадь теплопередающей поверхности, м2;

t – средний температурный напор, ºС.

Из приведенного уравнения видно, что чем больше значение К при тех же значениях и t, тем с меньшей поверхностью нагрева может быть спроектирован аппарат, тем меньше его габаритные размеры, масса и стоимость.

При работе аппарата (с определенной поверхностью нагрева), чем больше значение К, тем интенсивнее проходит процесс теплообмена, т.е. большее количество тепла передается от горячего теплоносителя к холодному; следовательно, быстрее нагревается определенное количество холодного теплоносителя до заданной температуры, или за то же время холодный теплоноситель нагревается до более высокой температуры.

Средний температурный напор

В непрерывном процессе теплообмена при движении теплоносителей вдоль поверхности нагрева температура обоих или одного из них изменяется. Характер изменения температуры теплоносителей в процессе теплообмена зависит в основном от их агрегатного состояния и взаимного направления движения.

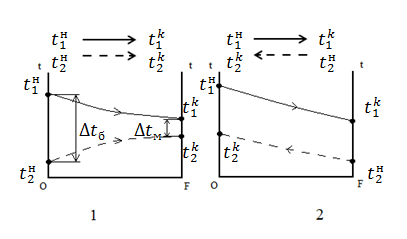

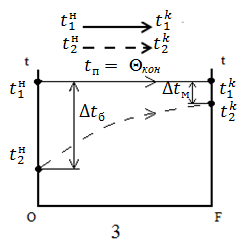

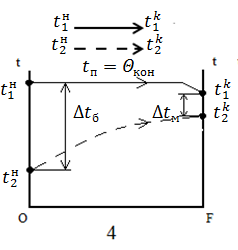

На рисунке 2 показаны наиболее часто встречающиеся случаи изменения температур теплоносителей в процессе теплообмена.

Так,

при прямотоке без изменения агрегатного

состояния теплоносителей (рисунок 2.1)

температура горячего теплоносителя

снижается от

,

а температура горячего теплоносителя

снижается от

,

а температура горячего теплоносителя

снижается от

.

При этом разность температур теплоносителей

вдоль поверхности нагрева изменяется

от

tб

до

tм;

на одном конце поверхности большая

разность:

.

При этом разность температур теплоносителей

вдоль поверхности нагрева изменяется

от

tб

до

tм;

на одном конце поверхности большая

разность:

, (8)

, (8)

на другом конце – меньшая разность:

, (9)

, (9)

Поэтому, необходимо определить среднюю разность температур теплоносителей t между tб и tм по формуле:

(10)

(10)

при

>

1,7, а при

<

1,7 приближенно

>

1,7, а при

<

1,7 приближенно

(11)

(11)

По

этим же выражениям определяют

и для остальных случаев теплообмена,

приведенных на рисунке 2.

и для остальных случаев теплообмена,

приведенных на рисунке 2.

Коэффициент теплопередачи

Этот коэффициент является основной величиной, характеризующей эффективность работы теплообменных аппаратов, его можно рассчитать по следующей формуле:

(12)

(12)

где α1 – коэффициент теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке, Вт/(м2К);

α2 – коэффициент теплоотдачи от стенки к холодному теплоносителю, Вт/(м2К);

δ – толщина стенки, м;

λ –коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(мК).

1, 2 – прямоток и противоток без изменения агрегатного состояния теплоносителей; 3 – паровой обогрев без переохлаждения конденсата, т.е. tп=Θкон; 4, 5 – паровой обогрев с переохлаждением конденсата (4 – прямоток, 5 - противоток).

Рисунок 2 – Графики изменения температуры теплоносителей в процессе теплообмена

Теплоотдача при конденсации пара

Если в качестве горячего теплоносителя используется сухой насыщенный пар, то при соприкосновении его с поверхностью нагрева за счет отдачи происходит конденсация пара. Конденсация бывает как пленочная, так и капельная. В практике наиболее часто встречается пленочная конденсация, когда конденсат образует на поверхности нагрева сплошную пленку. В этом случае интенсивность теплоотдачи ниже, чем при капельной конденсации. Так как передача тепла от пара к поверхности нагрева происходит через сплошную пленку конденсата, которая оказывает основное сопротивление протеканию процесса, поэтому толщина пленки существенно влияет на теплоотдачу.

Коэффициент теплоотдачи при пленочной конденсации на плоской вертикальной поверхности определяется из уравнения:

, (13)

, (13)

где r – удельная теплота парообразования, Дж/кг;

- плотность пленки конденсата, кг/м3;

λ – коэффициент теплопроводности пленки конденсата, Вт/мК;

– кинематическая

вязкость пленки конденсата, м2/с;

– кинематическая

вязкость пленки конденсата, м2/с;

Н – длина стенки, на которой происходит конденсация, м;

– разность

температур конденсации пара и поверхности

стенки, К.

– разность

температур конденсации пара и поверхности

стенки, К.

Для инженерных расчетов:

, (14)

, (14)

(15)

(15)

Теплофизические характеристики пленки конденсата r, , λ и ν определяются по таблицам по температуре конденсации греющего пара.