- •1. Энтропия и вероятность.

- •2. Кибернетика, основные понятия кибернетики. Информация.

- •3. Синергетика. Рождение порядка из хаоса.

- •4. Синергетические координаты для описания эволюции. Спираль развития.

- •5. Термодинамика живых систем.

- •6. Управление и регулирование в живых системах.

- •7. Физико-химические предпосылки для зарождения жизни.

- •8. Эволюционная химия. Общая теория химической и предбиологической эволюции.

- •9. Теории возникновения жизни.

- •10. Гипотеза Опарина-Холдейна о происхождении жизни.

- •11. Основные проблемы гипотезы Опарина-Холдейна о происхождении жизни.

- •12. Специфика живого.

- •13. Эволюционная теория Дарвина-Уоллеса.

- •14. Современная (синтетическая) теория эволюции.

- •15. Характерные черты эволюционного процесса.

- •16. Структура живых существ. Деление клетки.

- •17. Движение вещества и энергии в природе. Энергетическая функция жизни.

12. Специфика живого.

К специфике живого можно отнести следующие закономерности:

- жизнь возникает в ходе протекания химических процессов, хотя переход от неживого к живому пока воспроизвести не удается;

- с возникновением жизни большая часть химических веществ продолжает существовать по своим собственным законам вне живых организмов;

- некоторая часть химических веществ после возникновения живого включается в состав живых организмов;

-биохимические процессы являются основой жизни, они воздействуют на биологически явления, накладывая на них определенные ограничения;

- биохимические процессы развиваются под контролем биологических процессов и закономерностей;

- в живой природе возникает новое качество — биологическое, которое имеет в своей основе сложные химические механизмы и в то же время не может быть сведено даже к самому сложному набору химических процессов.

К числу критериев жизни обычно относят следующие:

- живые организмы характеризуются упорядоченной сложной структурой, уровень их организации значительно выше, чем в неживых системах;

- живые организмы получают энергию из окружающей среды, причем большинство из них прямо или косвенно используют солнечную энергию;

- все живые организмы, как растения, так и животные, реагируют на изменения в окружающей среде (раздражимость);

- живые организмы не только изменяются, но и усложняются;

- все живое размножается;

- живые организмы передают по наследству заложенную в них информацию, необходимую для развития и размножения потомства;

-живые организмы хорошо приспособлены к среде обитания и соответствующему образу жизни.

13. Эволюционная теория Дарвина-Уоллеса.

Представления об эволюции живого высказывались практически на протяжении всего периода развития естествознания (Эмпедокл, Аристотель, Ламарк). Тем не менее, основоположником эволюционной теории в биологии считается Ч. Дарвин. Исследуя изменения численности популяций, он пришел к объяснению эволюции путем естественного отбора (1839 г). Таким образом, наибольший вклад Дарвина в науку заключается не в том, что он доказал существование эволюции, а в том, что он объяснил, как она может происходить.

В это же время другой естествоиспытатель А.Р. Уоллес пришел к тем же выводам. В 1858 г. Дарвин и Уоллес выступили с докладами о своих идеях на заседании Линнеевского общества в Лондоне. В 1859 г. Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов» («Origin of species»).

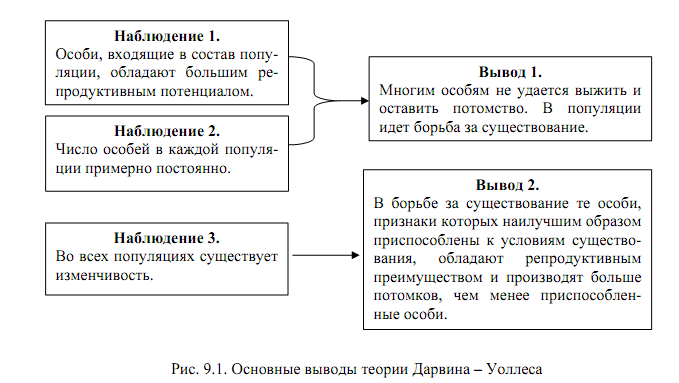

Согласно теории Дарвина – Уоллеса, механизмом, с помощью которого возникают новые виды, служит естественный отбор. Эта теория основывается на трех наблюдениях и двух выводах, которые удобно представить в виде следующей схемы.

14. Современная (синтетическая) теория эволюции.

Синтетическая теория эволюции представляет собой синтез основных эволюционных идей Дарвина, прежде всего, идеи естественного отбора, с новыми результатами биологических исследований в области наследственности и изменчивости.

Основные положения синтетической теории:

- Материалом для эволюции служат наследственные изменения — мутации (как правило, генные) и их комбинации.

- Основным движущим фактором эволюции является естественный отбор, возникающий на основе борьбы за существование.

- Наименьшей единицей эволюции является популяция.

- Эволюция носит в большинстве случаев дивергентный характер, т. е. один таксон может стать предком нескольких дочерних таксонов.

- Эволюция носит постепенный и длительный характер.

- Вид состоит из множества соподчиненных морфологически, физиологически, экологически, биохимически и генетически отличных, но репродуктивно не изолированных единиц — подвидов и популяций.

- Вид существует как целостное и замкнутое образование.

- Макроэволюция на более высоком уровне, чем вид, идет путем микроэволюции.

- Эволюция имеет ненаправленный характер, т. е. не идет в направлении какой-либо конечной цели.

Современная теория эволюции имеет следующие особенности:

- она ясно выделяет элементарную структуру, с которой начинается эволюция – это популяция;

- выделяет элементарное явление (процесс) эволюции – устойчивое изменение генотипа популяции;

- шире и глубже истолковывает факторы и движущие силы эволюции;

- четко разграничивает микроэволюцию и макроэволюцию.

Микроэволюция – это совокупность эволюционных изменений, происходящих в генофондах популяций за сравнительно небольшой период времени и приводящих к образованию новых видов.

Макроэволюция связана с эволюционными преобразованиями за длительный исторический период, которые приводят к возникновению надвидовых форм организации живого.

Основные законы эволюции.

1. Скорость эволюции в разные периоды неодинакова и характеризуется тенденцией ускорения.

2. Эволюция различных организмов происходит с разной скоростью.

3. Новые виды образуются не из наиболее высокоразвитых и специализированных форм, а из относительно простых, неспециализированных форм.

4. Эволюция не всегда идет от простого к сложному.

5. Эволюция затрагивает популяции, а не отдельные особи и происходит в результате мутаций, естественного отбора и дрейфа генов.

Основные факторы эволюции.

1. Мутационный процесс.

2. Популяционные волны, часто называемые «волнами жизни».

3. Обособленность группы организмов.

Эволюция путем естественного отбора — процесс, происходящий в два этапа. Первый этап—это создание генетической изменчивости; второй этап—упорядочение этой изменчивости путем отбора.

Можно выделить три основных формы естественного отбора:

1. Стабилизирующий отбор – форма естественного отбора, направленная на поддержание и повышение устойчивости реализации в популяции среднего, ранее сложившегося признака или свойства.

2. Движущий (направленный) отбор - отбор, способствующий сдвигу среднего значения признака или свойства.

3. Дизруптивный (разрывающий) отбор – форма отбора, благоприятствующая более чем одному фенотипу и действующая против средних, промежуточных форм.