- •Содержание

- •Глава 1. Природа возникновения конфликта

- •Глава 2. Способы разрешения конфликтов

- •Введение

- •Глава 1. Природа возникновения конфликта

- •Определение конфликта

- •1.2.Структура и типология конфликтов

- •1.3.Причины происхождения конфликта

- •Выводы по первой главе

- •Глава 2. Способы разрешения конфликтов

- •2.1. Стили и манеры поведения в конфликте

- •1.2. Условия конструктивного разрешения конфликта

- •2.3. Способы его конструктивного урегулирования

- •Выводы по второй главе.

- •Заключение

- •Список литературы.

Выводы по первой главе

Существует огромное количество определений понятия конфликта. Были рассмотрены и сопоставлены понимания конфликта у зарубежных и отечественных авторов. В связи с чем было выделено следующее определение конфликта.

Конфликт — есть качество взаимодействия между людьми (или элементами внутренней структуры личности), выражающееся в противоборстве сторон ради достижения своих интересов и целей.

Также были определены основные составляющие конфликта. По своему характеру и природе все элементы конфликта могут быть разделены на два вида:

1)объективные (внеличностные);

2) субъективные (личностные).

К объективным элементам конфликта относятся такие его составляющие, которые не зависят от воли и сознания человека, от его личностных качеств (психологических, нравственных, ценностных ориентации и т.д.) К субъективным элементам конфликта относятся психофизиологические, психологические, этические и поведенческие свойства отдельной личности, которые оказывают влияние на возникновение и развитие конфликтной ситуации.

Была рассмотрена одна из наиболее широких и очевидных классификация конфликтов разделение их по субъектам, или сторонам конфликта. С этой точки зрения все конфликты делятся на:

1) внутриличностные,

2) межличностные,

3) между личностью и группой,

4) межгрупповые,

5) межгосударственные (или между коалициями государств).

Было выявлено, что существуют четыре основные группы причин и факторов возникновения и развития конфликтов:

Объективные;

Организационно-управленческие;

Социально-психологические;

Личностные.

Первые две группы являются объективными, а вторые две — субъективными. Под объективными причинами понимаются те обстоятельства социального взаимодействия людей, которые и повлекли за собой столкновения интересов, мотивов, целей, мнений и т. п.. А субъективные факторы и причины конфликта основаны на индивидуальных особенностях личности участников.

Глава 2. Способы разрешения конфликтов

2.1. Стили и манеры поведения в конфликте

Каждый конфликт по-своему уникален, неповторим по причинам возникновения, формам взаимодействия двух или более сторон, исходу и последствиям. К тому же отдельный человек и любая общность обнаруживают свою манеру налаживания и поддержания отношений с другими людьми, свой стиль поведения в конфликтных ситуациях. Но при всей несхожести манер и стилей конфликтное поведение имеет некоторые общие признаки. У всякого конфликта есть некая стандартная схема развития:

Непосредственная причина, приводящая к столкновению;

Несовместимость интересов и целей, несовпадение занимаемых позиций;

Предпринимаемых действий используемых при этом средств [4,c.56].

Очевидно, что эффективное решение проблемы, приведшей к конфликтной ситуации, требует от каждого субъекта ясного представления об общей природе и специфике данного типа конфликтов, осмысленного стиля поведения, выбранного с учетом стилей, используемых другими сторонами. Стиль в этом контексте означает способ осуществления определенных интересов, образ действий по достижению намеченной цели и вместе с тем манеру общения.

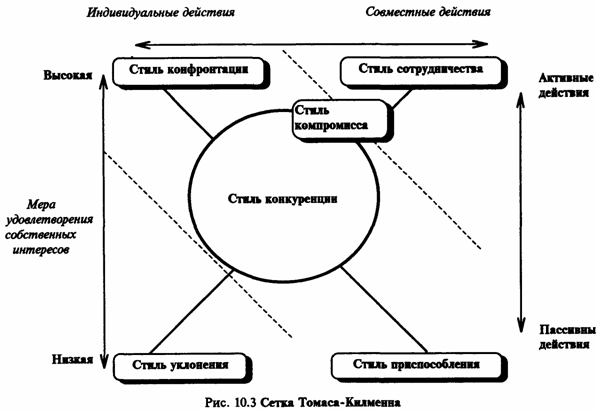

Принято выделять 5 стилей поведения в конфликте, разработаных Кеннетом Томас и Ральфом Килменн. Описав и систематизировав признаки различных стилей, они предложили применять схематическую сетку, которая названа их именами.

Сетка Томаса-Килменна представлена на рисунке 1[4,c.65].

Рисунок 1.

уклонение, характеризуется явным отсутствием у вовлеченного в конфликтную ситуацию желания сотрудничать с кем-либо и приложить активные усилия для осуществления собственных интересов, равно как пойти навстречу оппонентам; стремлением выйти из конфликтного поля, уйти от конфликта;

приспособление, характеризуется склонностью участников конфликта смягчить, сгладить конфликтную ситуацию, сохранить или восстановить гармонию во взаимоотношениях посредством уступчивости, доверия, готовности к примирению;

конфронтация, ориентирована на то, чтобы, действуя активно и самостоятельно, добиваться осуществления собственных интересов без учета интересов других сторон, непосредственно участвующих в конфликте, а то и в ущерб им;

сотрудничество, нацелено на максимальную реализацию участниками конфликта собственных интересов;

компромисс, характеризуется расположенность участника (участников) конфликта к урегулированию разногласия на основе взаимных уступок, достижения частичного удовлетворения своих интересов.

Следует отметить, по мимо стиля поведения в кофликте не мало важны и манеры поведения в конфликте. Роберт М. Брэмсон выделил целый ряд таких типов трудных в общении людей [7,c. 187].

«Агрессивисты» — они постоянно задирают других, говорят колкости и раздражаются, если их не слушают;

«Жалобщики» — у них всегда найдется что-нибудь, на что они будут сетовать. Обычно они мало что делают для решения проблемы и не хотят брать на себя ответственность;

«Молчуны» — спокойны и немногословны; никто не знает, что в действительности они думают об окружающих или чего хотят;

«Сверхпокладистые» — они согласятся с вами по любому поводу и пообещают поддержку, однако слова у них часто расходятся с делом.

«Вечные пессимисты» — всегда предсказывают неудачу в деле и стараются сказать «нет», поскольку обычно полагают, что из-за затеваемого ничего не получится;

«Всезнайки» — считают себя выше других, ибо полагают, что знают истину в последней инстанции и все на свете.

Американский конфликтолог Джини Г. Скотт добавляет к этому перечню трудных в общении людей еще целый ряд типов: 1) «максималисты» — хотят чего-то прямо сейчас, даже если в этом нет необходимости; 2) «скрытные» — держат все в себе, не говорят о своих обидах, а потом внезапно набрасываются на вас, когда вы считаете, что все идет прекрасно; 3) «невинные лгуны» — заметают следы ложью или серией обманов, так что вы перестаете понимать, во что верить, а во что — нет; 4) «ложные альтруисты» — якобы делают вам добро, но в глубине души сожалеют об этом [7,c. 196].