- •Лекция 1. Введение. Основы теплотехники (2 часа)

- •1.1.Введение

- •1.2. Основные понятия технической термодинамики

- •1.3. Основные параметры состояния газа

- •1.4. Уравнение состояния идеального газа

- •1.5. Теплоемкость газов и газовых смесей

- •1.6. Законы термодинамики

- •Лекция 2. Водяной пар. Влажный воздух (2 часа)

- •2.1. Уравнение состояния реальных газов

- •2.2. Процесс парообразования

- •2.3. Параметры водяного пара

- •2.4. Влажный воздух

- •2.5. Параметры влажного воздуха

- •Лекция 3. Основы теории теплопередачи (2 часа)

- •3.1. Виды передачи теплоты

- •Теплопроводность;

- •3.2. Теплопроводность

- •3.3. Конвективный теплообмен

- •3.4. Теплообмен излучением

- •Лекция 4. Теоретические основы тепловлажностной обработки (2 часа)

- •4.1. Физико-химические процессы, проходящие в бетоне при тепловлажностной обработке

- •4.2. Режимы тепловлажностной обработки

- •4.3. Классификация установок для тепловлажностной обработки

- •Ямные камеры.

- •Вибропрокатные станы

- •Лекция 5. Установки периодического действия для тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий (6 часов)

- •5.1. Ямные камеры

- •5.2. Стенды формования и паропрогрева

- •5.3. Термоформы

- •5.4. Кассетные установки

- •5.5. Автоклавные установки

- •Лекция 6. Установки непрерывного действия (4 часа)

- •6.1. Горизонтальные пропарочные камеры щелевого типа

- •6.2. Полигональные пропарочные камеры щелевого типа

- •6.3. Пропарочные камеры с разным уровнем зон

- •6.4. Вертикальные пропарочные камеры.

- •6.5. Вибропрокатные станы

- •Лекция 7. Электротермообработка бетона (2 часа)

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Электродный прогрев бетона

- •7.3. Контактный электрообогрев

- •7.4. Инфракрасный прогрев

- •7.5. Индукционный прогрев

- •Лекция 8. Топливо и процессы горения (4 часа)

- •8.1. Классификация топлива

- •7.2. Процесс горения топлива и принципы его сжигания

- •7.3. Виды теплоносителей

- •7.4. Получение теплоносителей

- •Лекция 8. Теоретические основы сушки (2 часа)

- •8.1. Влагосодержание материала

- •8.2. Тепло- и массообмен в процессе сушки

- •8.3. Периоды процесса сушки

- •8.4. Напряжения и деформации в процессе сушки.

- •8.5. Основные принципы расчета сушильного процесса

- •8.6. Влияние режимов сушки на качество материала

- •8.7. Классификация сушильных установок

- •Лекция 9. Сушилки для строительных материалов (2 часа)

- •9.1. Шахтные и газослоевые сушилки

- •9.2. Барабанные сушилки

- •9.3. Контактные сушилки

- •9.4. Конвейерные сушилки

- •9.5. Пневматические сушилки

- •Лекция 10. Установки для сушки изделий (2 часа)

- •10.1. Камерные сушилки

- •10.2. Тоннельные сушилки

- •10.3. Сушилки для листовых изделий

- •10.4. Сушилки с использованием электроэнергии, перегретого пара и жидкостей

- •Лекция 11. Теоретические основы высокотемпературных процессов обработки строительных материалов и изделий (2 часа)

- •11.1. Общие сведения

- •11.2. Обжиг вяжущих веществ

- •11.3. Обжиг керамических изделий

- •11.4. Процессы вспучивания и спекания

- •11.5. Процессы плавления

- •Лекция 12. Конструкции установок высокотемпературной обработки материалов и изделий (4 часа)

- •12.1. Классификация печей

- •12.2. Вращающиеся печи

- •12.3. Шахтные печи

- •12.4. Агломерационные машины

- •12.5. Печи для обжига керамических изделий

- •Рекомендуемая литература

Лекция 3. Основы теории теплопередачи (2 часа)

3.1. Виды передачи теплоты

Теория теплообмена–это наука о процессах переноса теплоты.

Теплообмен представляет собой сложный процесс, который можно расчленить на ряд простых процессов. Различают три принципиально отличных один от другого процесса теплообмена:

Теплопроводность;

конвекция;

тепловое излучение.

Процесс теплопроводности происходит при непосредственном соприкосновении (соударении) частиц вещества (молекул, атомов и свободных электронов), сопровождающемся обменом энергии и их теплового движения. Такой процесс теплообмена может происходить в любых телах, но механизм переноса теплоты зависит от агрегатного состояния тела. Теплопроводность жидких и в особенности газообразных тел незначительна. Твердые тела обладают различной теплопроводностью. Тела с малой теплопроводностью называют теплоизоляционными.

Процесс конвекции происходит лишь в жидкостях и газах и представляет собой перенос теплоты в результате перемещения и перемешивания частиц жидкости ли газа. Конвекция всегда сопровождается теплопроводностью.

Если перемещение частиц жидкости или газа обусловливается разностью их плотностей, то такое перемещение называют естественной конвекцией. Если жидкость или газ перемещается с помощью насоса, вентилятора, эжектора и других устройств, то такое перемещение называют вынужденной конвекцией. Теплообмен происходит в этом случае значительно интенсивнее, чем при естественной конвекции.

Процесс теплового излучения состоит в переносе теплоты от одного тела к другому электромагнитными волнами, возникающими в результате сложных молекулярных и атомных возмущений. Лучистая энергия возникает в телах за счет других видов энергии, главным образом тепловой. Электромагнитные волны распространяются от поверхности тела во все стороны. Встречая на своем пути другие тела, лучистая энергия может ими частично поглощаться, превращаясь снова в теплоту (повышая их температуру).

При изучении отдельных видов теплообмена используют следующие общие понятия и определения.

1. Перенос теплоты от одного тела к другому, а также между частицами данного тела происходит только при наличии разности температур и направлен всегда в сторону более низкой температуры.

2. Количество теплоты, переносимой в единицу времени, называется тепловым потоком Q. Отношение Q к единице площади F, м2, называется поверхностной плотностью теплового потока q, Вт/м2:

q=Q/F (3.1)

3. Температурное состояние тела или системы тел можно охарактеризовать с помощью температурного поля. Температурное поле – совокупность мгновенных значений температур во всех точках изучаемого пространства. Температура различных точек тела определяется координатами x, y, z и временем . Поэтому в общем случае

t = f(x, y, z, ) (3.2)

Температурное поле, которое изменяется с течением времени, называется нестационарным. При этом тепловой режим и тепловой поток будут тоже нестационарными. Наглядным примером нестационарного температурного поля может служить температурное состояние стенок отопительной печи. Если температура в любой точке тела с течением времени не изменяется, то температурное поле называется стационарным. В этом случае тепловой режим и тепловой поток будут также стационарными.

Стационарное температурное поле можно охарактеризовать зависимостью

t = f(x, y, z) (3.3)

Простейшим температурным полем является одномерное стационарное поле, которое характеризуется изменением температуры в направлении одной координатной оси. Такое температурное поле можно выразить уравнением

t = f(x) (3.4)

Примером одномерного температурного поля может служить распределение температуры в наружных строительных конструкциях, толщина которых по сравнению с прочими размерами невелика.

В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением лишь стационарных и одномерных температурных полей как наиболее простых, но имеющих большое практическое значение в строительстве зданий.

4. Температурное поле в рассматриваемом теле или системе тел удобно характеризовать с помощью изотермических поверхностей, под которыми понимается геометрическое место точек с одинаковой температурой. Такие поверхности могут быть замкнутыми или выходить на границы тела, но между собой никогда не пересекаются.

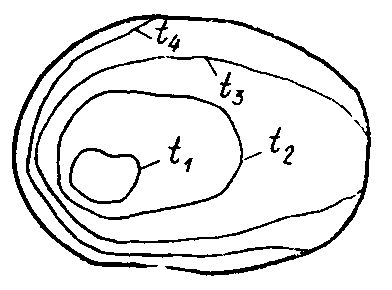

Если изотермические поверхности пересечь плоскостью, то на плоскости сечения получим изотермические линии, называемые изотермами (рис. 3.1). Взаимное расположение изотерм наглядно характеризует распределение температур в теле и интенсивность изменения температуры в различных направлениях: чем чаще расположены изотермы, тем интенсивнее изменяется температура.

Рис. 3.1. Линии изотерм

Наибольшее изменение температуры на единицу длины получается в направлении нормали к изотермическим поверхностям. Производная температуры по нормали к изотермической поверхности называется температурным градиентом и обозначается grad t, его размерность–град/м.