- •Лекция 1. Введение. Основы теплотехники (2 часа)

- •1.1.Введение

- •1.2. Основные понятия технической термодинамики

- •1.3. Основные параметры состояния газа

- •1.4. Уравнение состояния идеального газа

- •1.5. Теплоемкость газов и газовых смесей

- •1.6. Законы термодинамики

- •Лекция 2. Водяной пар. Влажный воздух (2 часа)

- •2.1. Уравнение состояния реальных газов

- •2.2. Процесс парообразования

- •2.3. Параметры водяного пара

- •2.4. Влажный воздух

- •2.5. Параметры влажного воздуха

- •Лекция 3. Основы теории теплопередачи (2 часа)

- •3.1. Виды передачи теплоты

- •Теплопроводность;

- •3.2. Теплопроводность

- •3.3. Конвективный теплообмен

- •3.4. Теплообмен излучением

- •Лекция 4. Теоретические основы тепловлажностной обработки (2 часа)

- •4.1. Физико-химические процессы, проходящие в бетоне при тепловлажностной обработке

- •4.2. Режимы тепловлажностной обработки

- •4.3. Классификация установок для тепловлажностной обработки

- •Ямные камеры.

- •Вибропрокатные станы

- •Лекция 5. Установки периодического действия для тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий (6 часов)

- •5.1. Ямные камеры

- •5.2. Стенды формования и паропрогрева

- •5.3. Термоформы

- •5.4. Кассетные установки

- •5.5. Автоклавные установки

- •Лекция 6. Установки непрерывного действия (4 часа)

- •6.1. Горизонтальные пропарочные камеры щелевого типа

- •6.2. Полигональные пропарочные камеры щелевого типа

- •6.3. Пропарочные камеры с разным уровнем зон

- •6.4. Вертикальные пропарочные камеры.

- •6.5. Вибропрокатные станы

- •Лекция 7. Электротермообработка бетона (2 часа)

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Электродный прогрев бетона

- •7.3. Контактный электрообогрев

- •7.4. Инфракрасный прогрев

- •7.5. Индукционный прогрев

- •Лекция 8. Топливо и процессы горения (4 часа)

- •8.1. Классификация топлива

- •7.2. Процесс горения топлива и принципы его сжигания

- •7.3. Виды теплоносителей

- •7.4. Получение теплоносителей

- •Лекция 8. Теоретические основы сушки (2 часа)

- •8.1. Влагосодержание материала

- •8.2. Тепло- и массообмен в процессе сушки

- •8.3. Периоды процесса сушки

- •8.4. Напряжения и деформации в процессе сушки.

- •8.5. Основные принципы расчета сушильного процесса

- •8.6. Влияние режимов сушки на качество материала

- •8.7. Классификация сушильных установок

- •Лекция 9. Сушилки для строительных материалов (2 часа)

- •9.1. Шахтные и газослоевые сушилки

- •9.2. Барабанные сушилки

- •9.3. Контактные сушилки

- •9.4. Конвейерные сушилки

- •9.5. Пневматические сушилки

- •Лекция 10. Установки для сушки изделий (2 часа)

- •10.1. Камерные сушилки

- •10.2. Тоннельные сушилки

- •10.3. Сушилки для листовых изделий

- •10.4. Сушилки с использованием электроэнергии, перегретого пара и жидкостей

- •Лекция 11. Теоретические основы высокотемпературных процессов обработки строительных материалов и изделий (2 часа)

- •11.1. Общие сведения

- •11.2. Обжиг вяжущих веществ

- •11.3. Обжиг керамических изделий

- •11.4. Процессы вспучивания и спекания

- •11.5. Процессы плавления

- •Лекция 12. Конструкции установок высокотемпературной обработки материалов и изделий (4 часа)

- •12.1. Классификация печей

- •12.2. Вращающиеся печи

- •12.3. Шахтные печи

- •12.4. Агломерационные машины

- •12.5. Печи для обжига керамических изделий

- •Рекомендуемая литература

8.3. Периоды процесса сушки

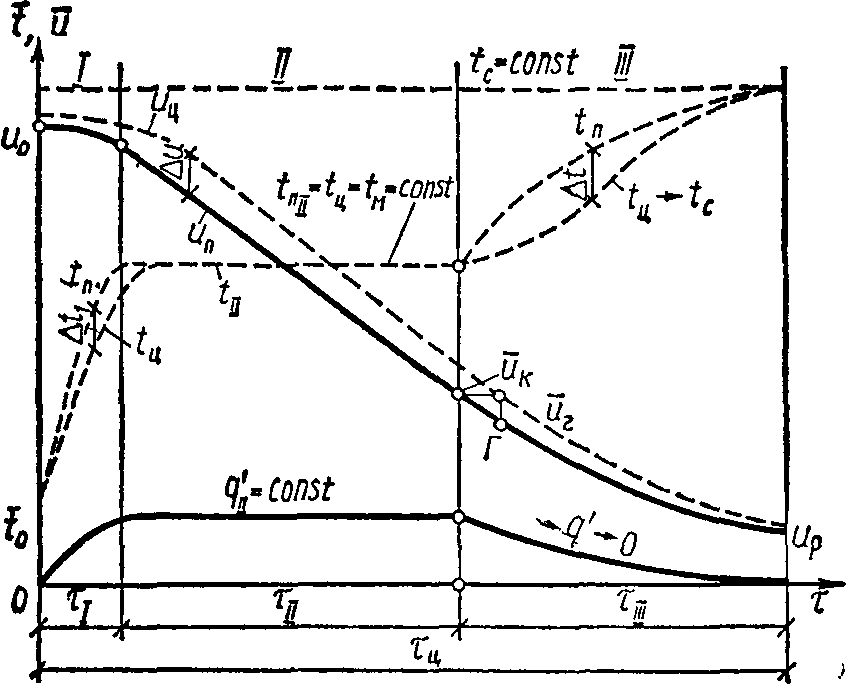

Для знакомства с динамикой изменения температур и влагосодержаний в материале в процессе сушки представим, что капиллярно-пористый материал с начальными влагосодержанием u0 и температурой t0 помещен в установку с непрерывно меняющимся сушильным агентом и постоянной температурой tc. Характер изменений этих параметров в различные периоды сушки дан на рис. 8.1. Распределение температур, влагосодержаний и давлений в материале представлен на примере неограниченной пластины толщиной 2х (рис. 8.2.).

Рис. 8.1. График сушильного процесса

В первый период (I) сушки – период прогрева (I) – происходит прогрев материала и температура в установке повышается от t0 до tII. Температура на поверхности материала значительно выше чем в центре (t1); поток массы (рис. 8.1, а), вызванный градиентом температур, направлен к центру изделия. Поток массы q'u (рис. 8.1, б), вызванный градиентом влагосодержаний, направлен к поверхности, так же, как и поток массы q'p (рис. 40, в), вызванный градиентом давлений. Градиент температур оказывает тормозящее действие на передвижение влаги к поверхности, что отражается в уравнении плотности потока для периода I:

q’I = q’u – q’t + q’p (8.3)

Интенсивность испарения влаги в течение первого периода сушки, возрастает, а влажность материала снижается незначительно.

Период II называется периодом постоянной скорости сушки и характеризуется постоянной температурой материала как на поверхности, так и в центре его, равной температуре мокрого термометра.

Парциальное давление паров на поверхности равно давлению насыщения. Внешняя поверхность покрыта слоем влаги и скорость сушки определяется условиями внешней диффузии пара через пограничный слой в окружающую газовую среду. Градиенты температур отсутствуют; передвижение влаги к поверхности зависит от градиентов влагосодержаний и давлений:

q’I = q’u + q’p (8.4)

Сушка происходит о постоянной интенсивностью, приближающейся к интенсивности испарения влаги со свободной поверхности, превышая ее на 10...20 % за счет влияния структуры поверхности материала, а при высокоинтенсивной сушке – за счет перехода процесса испарения внутрь материала.

Процесс заканчивается, когда свободная влага полностью испарится, влагосодержание снизится до критического uк, а влагосодержание на поверхности – до гигроскопического uг, соответствующего влажности материала при длительном воздействии на него насыщенной парами окружающей среды. Точка Г (рис. 8.1) разделяет влажное состояние материала (период II) от гигроскопического (период III).

Период III сушки материалов называется периодом падающей скорости сушки. Основная влага удалена из материала в предыдущем периоде, поэтому скорость сушки зависит, в основном, от скорости перемещения влаги внутри материала по капиллярам и порам. Теплота в период III расходуется не только на испарение влаги, как в периоде II, а также на нагрев материала.

Рис. 8.2. Схема направлений градиентов и частных потоков массы при сушке: а, б, в – градиенты температур, влагосодержаний, давлений; I, II, III – периоды сушки

Температура поверхности выше температуры мокрого термометра (tп > tм и приближается к температуре сушильного агента tс; за счет теплопроводности материала прогревается и весь его объем, температура центра растет. В результате вновь возникает перепад температур на участке поверхность – центр, а поток массы qt, вызванный градиентом температур, направлен внутрь материала. Часть водяных паров конденсируется в порах, давление паров вследствие уменьшения их конденсации становится меньше давления насыщенных паров при той же температуре. Градиент давлений направлен к поверхности, а частный поток массы q’p –внутрь материала. Градиент влагосодержоний направлен внутрь материала, а частный поток массы q’u – к поверхности. Удаление влаги продолжается, однако интенсивность испарения уменьшается и по достижении материалом равновесии влажности становится равной нулю. Равновесная влажность материала up соответствует тепловому и влажностному равновесию с окружающей средой и зависит от структуры материала, его температуры и относительной влажности среды .

Уравнение плотности потока массы для периода падающей скорости сушки (период III) записывается в следующем виде:

q’I = q’u – q’t + q’p (8.5)