- •Курс: экономика

- •Юнита 3

- •Оглавление

- •Дидактический план

- •Предисловие

- •Тематический обзор*

- •1. Введение в макроэкономику

- •2. Национальная экономика: результаты и их измерение

- •2.1. Сущность и структура национальной экономики. Кругооборот доходов и продуктов

- •2.2. Система национальных счетов

- •2.3. Макроэкономические показатели, входящие в снс

- •2.4. Номинальный и реальный валовый внутренний продукт

- •2.5. Ввп и общественное благосостояние

- •3. Экономический цикл, безработица и инфляция

- •3.1. Цикличность как форма развития рыночной экономики

- •3.2. Фазы экономического цикла

- •3.3. Безработица: сущность, виды, измерение и издержки

- •3.4. Инфляция: сущность, причины, измерение и формы

- •3.5. Особенности современной инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •4. Макроэкономическое равновесие и его обеспечение

- •4.1. Совокупный спрос и совокупное предложение

- •4.2. Макроэкономическое равновесие и его условия

- •4.3. Потребление, сбережения и инвестиции

- •4.4. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Теория мультипликатора

- •5. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика

- •5.1. Структура и функции финансовой системы

- •5.2. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг

- •5.3. Налоги и налоговая система

- •5.4. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика

- •5.5. Денежное обращение. Равновесие денежного рынка

- •5.6. Кредитно-банковская система

- •5.7. Денежно-кредитная (монетарная) политика и ее особенности в России

- •6. Экономический рост и мировая экономика

- •6.1. Экономический рост и его противоречия

- •6.2. Современное всемирное хозяйство и проблемы глобальной экономики

- •6.3. Мировой рынок и международная торговля

- •6.4. Международные валютные отношения

- •6.5. Интернационализация экономических отношений

- •7. Проблемы перехода к рыночной экономике

- •7.1. Общая характеристика экономической реформы

- •7.2. Разгосударствление и приватизация как условие перехода к рынку

- •7.3. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса и формирование факторных рынков

- •7.4. Структурная политика и формирование российской модели социальной рыночной экономики

- •7.5. Интеграция России в мировую экономику

- •Задания для самостоятельной работы

- •1. Составьте логическую схему базы знаний по теме юниты: Глоссарий

- •Список использованных источников

- •Экономика юнита 3

3.5. Особенности современной инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы

После “нефтяного шока’’ 1973 г., вызванного резким увеличением странами-экспортерами нефти (членами ОПЕК) цен на энергоресурсы, в течение двух десятилетий экономическая политика западных стран формировалась под воздействием борьбы с инфляцией. Развитые страны проводили жесткую кредитно-денежную политику, направленную на ограничение роста денежной массы. При этом были сокращены бюджетные расходы и заморожены многие социальные программы, а уровень жизни населения заметно снизился. Многие правительства устанавливали пределы инфляционного роста цен, увеличивали независимость центральных банков от правительства, чтобы ослабить угрозу инфляции. К середине 90-х годов ХХ в. норма инфляции семи крупнейших индустриальных государств снизилась до 2,5% в год. Это позволило им отойти от жесткой кредитно-денежной политики. Однако это не означает, что опасность инфляции преодолена. Рыночная экономика по своей сути инфляционна.

В России открытая инфляция началась в 1992 г., когда правительство взяло курс на либерализацию цен. Рост цен за прошедшие годы по данным статистической отчетности РФ представлен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Динамика инфляции в России за 1992–2001 гг. (%)

Показатель |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

В процентах к предыдущему году |

2610 |

940 |

315 |

231 |

122 |

111 |

180 |

В среднем за месяц |

31,2 |

20,5 |

10 |

7,25 |

1,7 |

0,9 |

6,6 |

|

|||||||

Показатель |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 (прогноз) |

|

В процентах к предыдущему году |

137 |

21 |

18,6 |

13,0 |

12,0 |

10,0 |

|

В среднем за месяц |

3,1 |

1,75 |

1,6 |

1,1 |

1,0 |

0,8 |

|

Особенностью инфляции в России является то, что она приняла форму стагфляции, представляющей собой сочетание инфляции и стагнации, или застоя производства.

Основными причинами ее явились:

• падение спроса в результате отставания роста номинальной заработной платы от роста потребительских цен;

• рыночная структура производства, характеризующаяся ориентацией на производство промежуточной и военной продукции, наличием нерентабельных предприятий, поддерживаемых различными видами дотаций;

• диспропорции внутренних и мировых цен;

• монопольная структура экономики;

• разрыв традиционных хозяйственных связей;

• давление внешнего долга, резко сужающего возможности маневрирования валютными ресурсами;

• падение объемов производства;

• затухание инвестиционной деятельности и устремление свободного капитала в спекулятивный бизнес или утечка его за границу;

• дефицит наличных денег – кризис наличности;

• повышенный спрос на рынке безналичных денег и кризис взаимных неплатежей предприятий друг другу.

Перспективы подавления инфляции будут зависеть от преодоления кризисной ситуации с государственным бюджетом, от ограничения эмиссии различных денежных суррогатов (векселей, налоговых освобождений) и денежной эмиссии, от регулирования роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.

Подавление инфляции и инфляционных ожиданий – необходимое условие для подъема экономики. Однако своей оборотной стороной эта политика имеет сокращение совокупного спроса, что, в свою очередь, может повлечь за собой спад производства. Чтобы от антиинфляционной политики перейти к стимулированию экономического роста, необходимо постепенно ослаблять жесткие финансовые ограничения (по мере преодоления бюджетного кризиса) и насыщать деньгами хозяйственный оборот.

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Безработица и инфляция находятся в определенной количественной зависимости. Профессор Лондонской экономической школы Албан Филлипс в конце 1950-х годов установил следующую закономерность. Чем ниже уровень инфляции, тем выше уровень безработицы. И это объяснимо. Безработица сказывается на оплате труда. С повышением уровня безработицы уменьшаются доходы и снижается покупательная способность населения. В итоге уровень инфляции снижается.

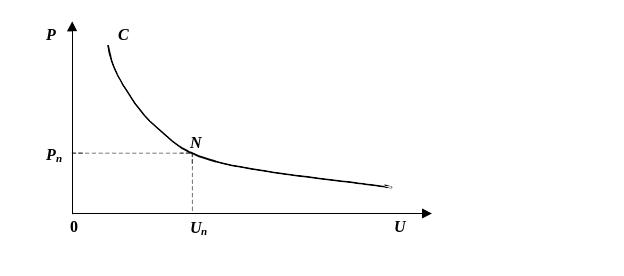

Этот процесс наглядно представлен на кривой Филлипса (рис. 3.3).

Здесь на оси абсцисс показан уровень безработицы U (%), а на оси ординат – уровень инфляции P (%). Кривая показывает сочетания этих параметров. Если уровень безработицы (U) ниже естественной нормы безработицы (Un), то мы можем видеть инфляцию спроса, которую характеризует участок С-N на кривой Филлипса. Он показывает последствия попыток государства снизить безработицу ниже 6 %. Это приведет к росту инфляции выше уровня Рn.

Рис. 3.3. Кривая Филлипса: P – темп роста цен; U – уровень безработицы; Un – естественная норма безработицы, равная 6%; C-N – отрезок кривой Филлипса, характеризующий инфляцию спроса

Общество всегда стоит перед выбором: низкая инфляция или высокая безработица. Так, в США при президенте Р. Рейгане удалось “обуздать” инфляцию при помощи повышения уровня безработицы до рекордной величины. Между тем кривая Филлипса отражает взаимосвязь уровня инфляции и уровня цен только в краткосрочном периоде. Если взять длительные периоды времени (5–10 лет), то и при высокой безработице цены продолжают повышаться. То, что кривая Филлипса не работает в долгосрочном периоде, объясняется тем обстоятельством, что во второй половине XX в. заработная плата, а значит, и пособия по безработице не снижаются даже в периоды кризисов. Это обусловлено ростом квалификации и стоимости рабочей силы, усилением роли профсоюзов при заключении долгосрочных договоров о величине заработной платы с предпринимателями. Более того, предприниматели увеличивают оплату труда в порядке компенсации будущего роста цен. Однако общество вынуждено платить за инфляцию и другую цену. Под ценой инфляции понимают конечные результаты ее воздействия на доходы общества в целом и его структурных звеньев.

Инфляция оказывает на экономику противоречивое воздействие. Умеренный рост цен способен стимулировать производство, поскольку зарплата, как правило, отстает от роста цен. Производители и потребители стремятся закупать товары, чтобы предвосхитить потери. Но более весомы негативные последствия инфляции.

Возникнув, инфляция воспроизводит себя во все увеличивающихся масштабах. Этому способствует спираль “цены – заработная плата”. Рост цен ведет к росту зарплаты. В свою очередь рост зарплаты увеличивает издержки производства и может стать причиной дальнейшего роста цен.

Инфляция обесценивает амортизационные фонды и угрожает самому процессу производства. Кредиты обесцениваются. В условиях стремительного роста цен банки назначают такие высокие ставки процента, что выгоднее не развивать производство, а заниматься спекуляцией. Нормальные экономические отношения разрушаются. Деньги теряют свою покупательную способность. Становится неясным, на какие цены и ставки процента ориентироваться. Долгосрочные инвестиции оказываются невыгодными.

В России ставки процента по депозитам (срочным вкладам) ниже уровня инфляции. Так, в 1992 г., когда инфляция составила 2610%, ставки по депозитам не поднимались выше 200% годовых. Реальная процентная ставка была отрицательной (–2410%), следовательно, около 90% вкладов населения присваивали банки. Это приводило к снижению реальной заработной платы и сбережений и, как следствие, – к снижению предложения. Результатом этих процессов явился дальнейший спад производства.

Особенно опасна гиперинфляция, при которой происходит бегство от денег, возрождаются бартерные отношения, которые обрекают на гибель те предприятия и регионы, которые по характеру производимых продуктов не могут обменять их на предметы потребления.

Инфляция представляет собой одну из форм перераспределения национального дохода. От нее больше всего страдают лица с фиксированными доходами (работники бюджетной сферы, пенсионеры, служащие). Инфляция неблагоприятна для кредиторов, так как заемщики возвращают полученные кредиты обесцененными деньгами.

Большую роль в развитии инфляционных процессов играют инфляционные ожидания. Инфляцию питают не только экономические причины, но и психологические. Ожидания роста цен заставляют потребителей закупать товары впрок с целью освободиться от обесценивающихся денег. Крайней формой такого поведения является ажиотажный спрос. Подавление инфляционных ожиданий – важное направление борьбы с инфляцией, зависящее от последовательности государства в проведении антиинфляционной политики.

В современных условиях в связи с осуществлением антициклической политики возникли новые обстоятельства. Первое из них – это синхронизация экономических циклов, наблюдающаяся с 70-80-х годов XX в., т.е. совпадение циклических колебаний в разных странах и регионах. Это объясняется усилением интернационализации производства, развитием связей между странами, распространением НТР и углублением научно-технического сотрудничества. Второе заключается в том, что усилению конъюнктурных колебаний способствуют и такие явления, как инфляция, монополизация экономики, нарушение хозяйственных пропорций и т.п. Поэтому все те мероприятия, которые проводятся в целях их преодоления (антиинфляционная политика, борьба с монополизмом и т.п.), можно также рассматривать как частные случаи регулирования экономического цикла.