- •Глава I

- •§ 1. Дорожно-транспортное происшествие и виды безопасности автомобиля

- •1. Понятие о дорожно-транспортном происшествии

- •§ 2. Нормативные документы по конструктивной безопасности автомобиля

- •Глава II

- •§ 3. Эксплуатационные свойства автомобиля

- •1. Автомобиль как основной элемент!

- •2. Измерители и показатели эксплуатационных свойств

- •§ 4. Компоновочные параметры автомобиля

- •1. Геометрические и весовые параметры отечественных автомобилей, влияющие на безопасность

- •§ 5. Тяговая динамичность автомобиля

- •2. Параметры тяговой динамичности отечественных автомобилей, влияющие на безопасность

- •3. Средние значения Кв и fb

- •4. Значения коэффициентов а0о и ь0ц

- •5. Влияние технического состояния автомобиля на тяговую динамичность

- •§ 6. Тормозная динамичность автомобиля

- •1. Значение тормозной динамичности для безопасности дорожного движения

- •5. Коэффициент эффективности торможения

- •6. Нормативы эффективности рабочей тормозной системы

- •7. Показатели тормозной динамичности отечественных автомобилей

- •8. Нормативы эффективности запасной тормозной системы

- •6. Влияние технического состояния автомобиля на тормозную динамичность

- •§ 7. Устойчивость автомобиля

- •5. Продольная устойчивость

- •§ 8. Управляемость автомобиля

- •1. Значение управляемости автомобиля для безопасности движения

- •§ 9. Плавность хода автомобиля

- •1. Значение плавности хода автомобиля для безопасности движения

- •§ 10. Влияние технического состояния автомобиля на его устойчивость, управляемость и плавность хода

- •§ 12. Внешняя визуальная информативность

- •19. Требования к световым сигналам

- •§ 13. Внутренняя визуальная информативность

- •§ 14. Звуковая информативность автомобиля

- •§ 15. Рабочее место йодителя

- •20. Планировочные размеры рабочего места водителя

- •21. Характерные частоты колебаний « ощущения водителей при движении автомобиля по дорогам с различным покрытием

- •0 2D 10 60 80 %. Отношение расстояния да рычага к максимальному расстоянию

- •3 Физико-химические условия на рабочем месте водителя

- •22. Воздействие шума на человека

- •23. Нормы внутреннего шума в автомобилях

- •4. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования

- •25. Рекомендации по вентиляции и отоплению

- •§ 16. Оценка пассивной безопасности

- •26. Распределение тяжести последствий дтп но их видам, °/е

- •§ 17. Внутренняя пассивная безопасность

- •1. Уменьшение инерционных нагрузок

- •2. Ограничение перемещения людей

- •§ 18. Внешняя пассивная безопасность

- •Глава IV

- •§ 19. Послеаварийная безопасность'

- •§ 20. Экологическая безопасность

- •Струкции

- •28. Загрязнение окружающей среды в сша (за год)

- •29. Потенциальное содержание токсичных веществ в топливе (в кг на 1000 кг топлива)

- •Перфорированный ласт нлв сетка

- •§ 21. Экспериментальные безопасные

- •Печать высокая. Усл. Печ. Л. 13,5. Усл. Кр.-отт. 13,75. Уч.-изд. Л. 15,1. Тираж 20000 экз. Зак. 1102. Цена 65 к.

- •Московская типография № 4 Союэоолиграфпрома при Государствениом комитете ссср по делам издательств, полиграфии я книжной торговли Москва, 129041, в. Переяславская, 46

§ 17. Внутренняя пассивная безопасность

Совершенствование автомобиля и повышение его пассивной безопасности происходят одновременно по нескольким направлениям. Конструктивные мероприятия, улучшающие внутреннюю пассивную безопасность, предусматривают снижение инерционных перегрузок в процессе удара, ограничение перемещения людей в салоне, устранение травмоопасных деталей, закрепление багажа и инструмента.

1. Уменьшение инерционных нагрузок

Процесс удара обычно разделяют на три фазы. В течение первой фазы соударяющиеся тела, сближаясь, деформируются, их кинетическая энергия частично переходит в потенциальную, а частично затрачивается на разрушение, перемещение и нагрев деталей. Во второй фазе накопленная потенциальная энергия снова превращается в кинетическую, и тела начинают расходиться. В течение третьего периода тела не контактируют, их энергия расходуется на преодоление внешнего сопротивления.

Согласно опытам НАМИ, при наезде автомобиля на неподвижное препятствие длительность первой фазы составляет 0,05—0,1 с, а второй 0,02—0,04 с. Максимальное замедление центра тяжести автомобиля при скорости 8,3—14 м/с достигает 45—Средние замедления для грузовых автомобилей равны 20—25g, а для пассажирских (и — 14 м/с) 15—20g. Остаточные деформации пассажирских автомобилей после удара о плоскую стенку достигают 400— 500 мм, а грузовых 150—180 мм, что обусловлено большей жесткостью последних. При ударе о сосредоточенное препятствие (столб, дерево) деформация может быть значительно больше.

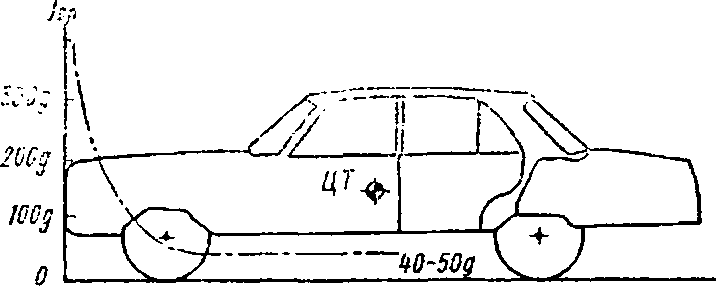

Основной причиной разрушения автомобилей и травмирования людей при ДТП являются ударные нагрузки. Эти нагрузки имеют импульсный характер, и хотя действие их кратковременно, они достигают больших величин вследствие резкого изменения скорости автомобиля. При встречных столкновениях автомобилей и наезде автомобиля на препятствие замедления особенно большое значение (300—400g) имеют в зоне переднего бампера (рис. 69, a) и уменьшаются по направлению к задней части автомобиля. Среднее замедление центра тяжести автомобиля может достигать 40—60g. Мгновенные замедления jmax центра тяжести больше средних и составляют 80— 100g (рис. 69, б). Еще больше замедления тела человека в процессе вторичного удара.

Если считать движение равнозамедленным, то при начальной скорости автомобиля v = 20 м/с и деформации его передней части sa — 0,4 м среднее за,медление

/ср = и2/ (2sa) = 400/ (2 . 0,4) = 500 м/с2 « 50 g.

Если при этом рулевое управление под воздействием удара тела водителя переместится на 0,1 м, то замедление тела может достичь примерно 200g и вызвать весьма тяжелые травмы.

Рис.

69. Изменение замедлений при наезде

автомобиля на неподвижное препятствие:

а

— распределение замедлений по длине

автомобиля; б —изменение замедленна

по

времени

jcp^Qr6o)g

a) 0

0,0Z

№

0,06 0,08 OJ

0,12

с

Время

s\

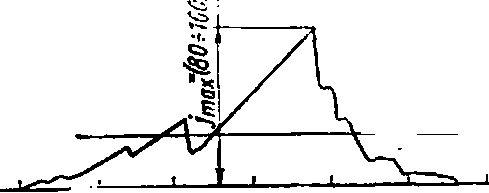

Рис.

70. Автомобили с легко деформируемыми

частями: деформируемая

передняя и задняя част автомобиля; 6 —

дефирмир)емая рама

й

—

рукцим ослабляют лонжероны и поперечины, уменьшая их сечение, предусматривая отверстия в слабонагруженных местах или применяя хрупкие материалы, например алюминиевые трубы и брусья, разрушающиеся при ударе. На рис. 70, б показана передняя часть рамы американского автомобиля, деформирующаяся под воздействием ударных нагрузок.

При встречных столкновениях картер рулевого механизма, установленный на лонжероне рамы, смещается назад, приближаясь к водителю. У автомобилей с передним расположением рулевой трапеции это смещение настолько велико, что водитель может получить травму уже при первичном ударе. Во время вторичного удара тело водителя деформирует рулевое колесо и входит в контакт с его ступицей и рулевым валом. В результате водитель получает тяжелые травмы лица, груди, брюшной полости, а иногда и сердца.

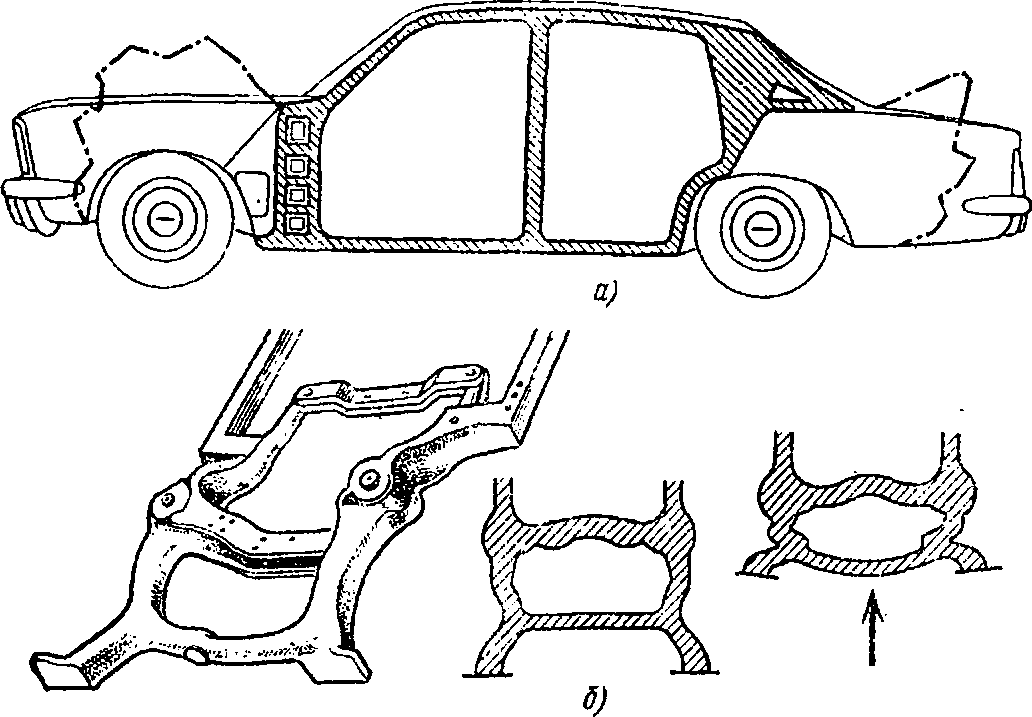

Для защиты водителя ступицу рулевого колеса делают большого диаметра и снабжают упругой оболочкой (рис. 71, а) или утапливают ее так, чтобы спицы составляли с плоскостью обода угол не менее .20° (рис. 71, б). На автомобилях «Москвич» для повышения защитных свойств рулевого колеса применена мягкая накладка на ободе. Сппцы и каркас обода, штампованные из листовой стали, при больших нагрузках изгибаются, в результате рулевое колесо располагается перпендикулярно к направлению удара. В некоторых автомобилях с этой же целью под рулевым колесом размещают гофрированный экергопоглощающнй элемент 1 типа сильфона (рис. 71, в).

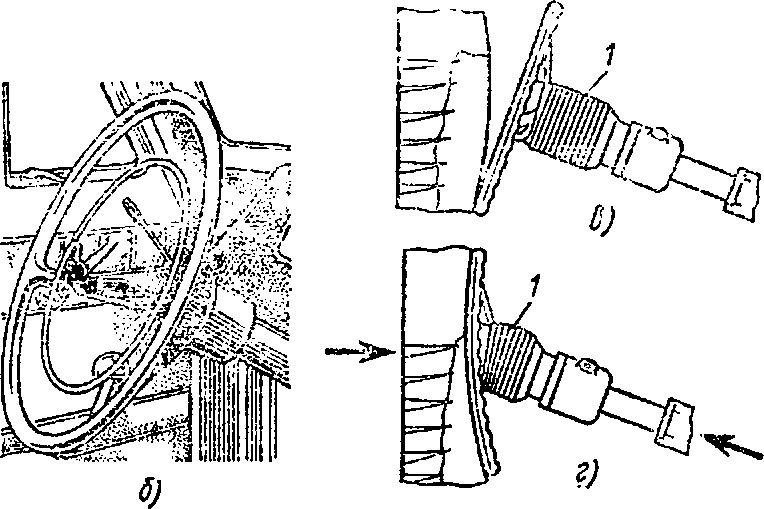

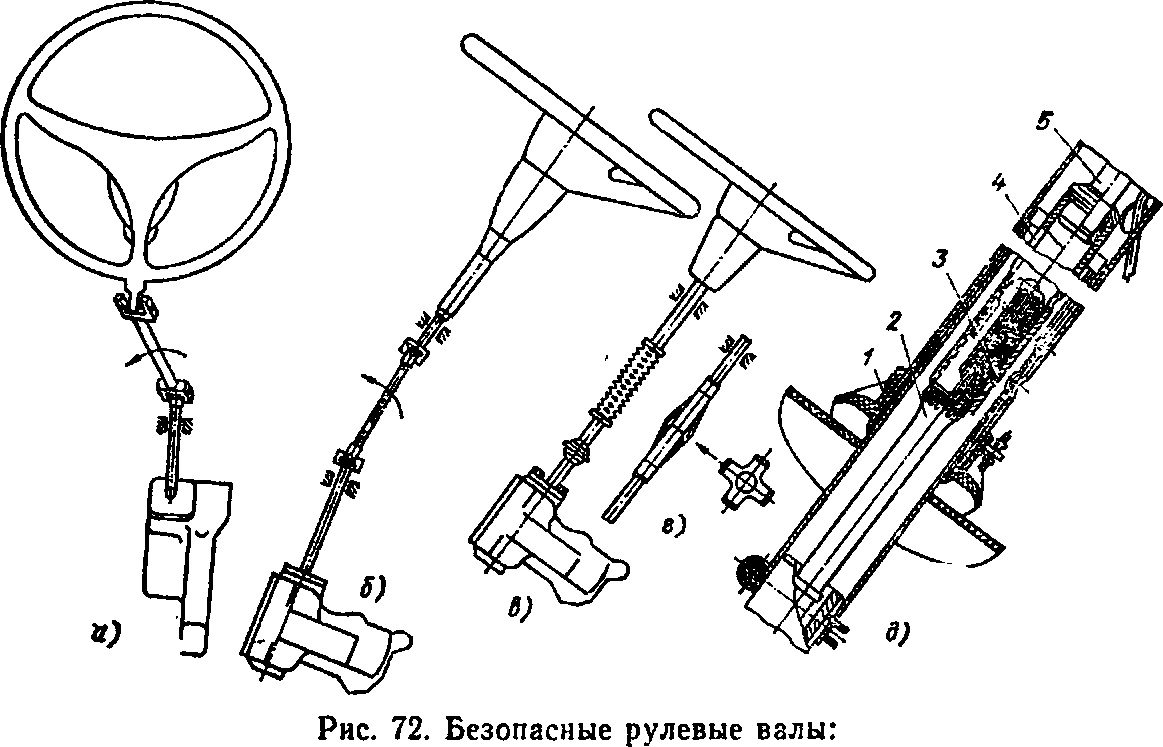

Конструкции безопасных рулевых управлений весьма разнообразны. Так, чтобы уменьшить возможность проникновения рулевого колеса внутрь салона, применяют рулевые валы с карданными шарнирами, отклоняющиеся при ударах вверх или в сторону (рис. 72, а и б). Для поглощения кинетической энергии тела водителя в рулевой вал, рулевую колонку или в обе эти детали встраивают специальные защитные элементы, разрушающиеся или деформирующиеся под действием больших нагрузок. У некоторых автомобилей защитный элемент имеет форму перфорированной трубы с ромбовидными отверстиями, расположенную в средней части вала (рис. 72, в). В последнее время деформируемый элемент делают в виде пластин, приваренных к внутренним концам частей рулевого вала (рис. 72, г).

Безопасное рулевое управление автомобилей «Москвич» (рис. 72, д) имеет рулевой вал из двух частей. К нижней части рулевого вала приварен короткий вал 2 со шлицами, на которые с натягом напрессована втулка 4 с короткими внутренними шлицами, соединенная с верхней частью вала 5. Втулка имеет сквозные прорези 3, увеличивающие упругость шлицевого соединения и трение при сближении концов вала. Рулевая колонка состоит из трех труб, между которыми размещены пластмассовые пластины /, повышающие сопротивление сдвигу.

Рис.

71. Безопасные рулевые колеса:

о

— рулевое колесо со ступицей большого

диаметра; б —тюльпанное рулевое колесо

автомобиля «Москвич*;

в

и г — рулевое колесо с гофрированиым

элементом соответственно до удара

и после него;

J

—

гофрированный элемент

а

— отклоняющийся в сторону; б —

откидывающийся вверх; в —с перфорированным

защитным элементом; г —с упругими

пластинами;

д

— со шлицевой втулкой; / — пластиня; 2

—

короткий вал;

3

— прорезь;

4

— втулка;

5

— вал

Рис. 7.3. Рулевое управление автомобиля ГАЗ-24 «Волга»:

/ив—

нижняя и верхняя части рулевого вала;

2

и 7 —фланцы;

3—

шпилька;

4

— пластина-, 5 — усилитель;

6 —

разрушаемая деталь; 9 —хомут;

10

— рулевая колонка; //

и

12

— прокладки

Рис.

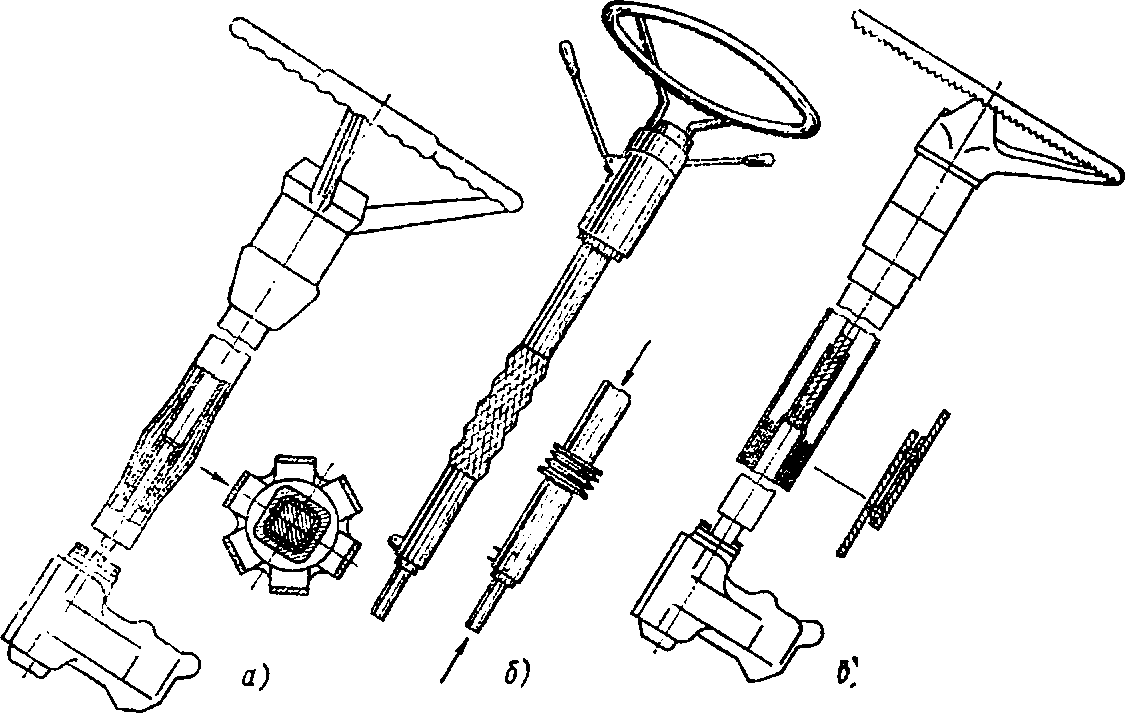

74. Безопасные рулевые колонки:

а

— с упругими пластинами; б — с

перфорированным защитным элементом;

в —со сталь»

нымз

шариками

щсиие рулевой колонки 10 по резиновым прокладкам 11 и 12 в хомуте 9. Сила удара, разрушающая эластичную деталь, не превосходит нагрузку, которую может выдержать человек без тяжелых травм.

Энергопоглощающие элементы, соединяющие две части рулевой колонки, изображены на рис. 74. Эти элементы могут быть выполнены или в виде упругих пластин (рис. 74, а), или в виде гофрированной сетки (рис. 74, б). Рулевые валы в обоих случаях состоят из двух частей, соединенных между собой с помощью прессовой посадки и пластмассовых заклепок, срезаемых при ударах. В кронштейне, крепящем рулевую колонку к кузову, сделаны прорези, допускающие перемещение верхней части колонки вперед и препятствующие проникновению ее внутрь салона.

Иногда рулевую колонку делают телескопической (рис. 74, в). Между внутренней и наружной трубами располагают несколько кольцевых поясов закаленных стальных шариков. При продольном перемещении труб шарики вдавливаются в их стенки.