- •Лабораторная работа №1 линейные динамические звенья первого порядка Вариант №1

- •Параметры из таблицы вариантов:

- •1 Идеальное интегрирующее звено

- •Исследование переходной функции h(t)

- •1.2 Исследование частотных характеристик

- •2 Реальное интегрирующее звено

- •2.1 Исследование переходной функции h(t)

- •2.2 Исследование частотных характеристик

- •3 Реальное дифференцирующее звено

- •3.1 Исследование переходной функции h(t)

- •3.2 Исследование частотных характеристик

- •4 Инерционно-форсирующее звено

- •4.1 Исследование переходной функции h(t)

- •4.2 Исследование частотных характеристик

- •5 Фазосдвигающее звено (фазовращатель)

- •5.1 Исследование переходной функции h(t)

- •5.2 Исследование частотных характеристик

- •6 Апериодическое (неустойчивое) звено

- •6.1 Исследование переходной функции h(t)

- •6.2 Исследование частотных характеристик

- •7 Исследование звена общего вида

- •7.2 Частотные характеристики звена

3 Реальное дифференцирующее звено

W(p)

=

;

h(t)=

;

h(t)=

;

;

Значения параметров: K = 1.1, 2.2; T = 0.16, 0.32.

h(0) = W()

=

;

h()

= W (0) = 0;

;

h()

= W (0) = 0;

3.1 Исследование переходной функции h(t)

Входной сигнал u(t)=Uвх1(t), где Uвх= 1В.

Таблица 3.1 – Экспериментальные точки для hэ(t)

К = 1.1, T = 0.16 |

t, с |

0 |

0.2 |

0.4 |

0.6 |

0.8 |

1 |

h(t), В |

6.88 |

1.97 |

0.56 |

0.16 |

0.05 |

0 |

|

К = 2.2, T = 0.16 |

t, с |

0 |

0.2 |

0.4 |

0.6 |

0.8 |

1 |

h(t), В |

13.8 |

3.94 |

1.13 |

0.32 |

0.09 |

0 |

|

K = 1.1, T = 0.32 |

t, с |

0 |

0.2 |

0.4 |

0.6 |

1.2 |

1.4 |

h(t), В |

3.44 |

1.84 |

0.98 |

0.72 |

0.08 |

0 |

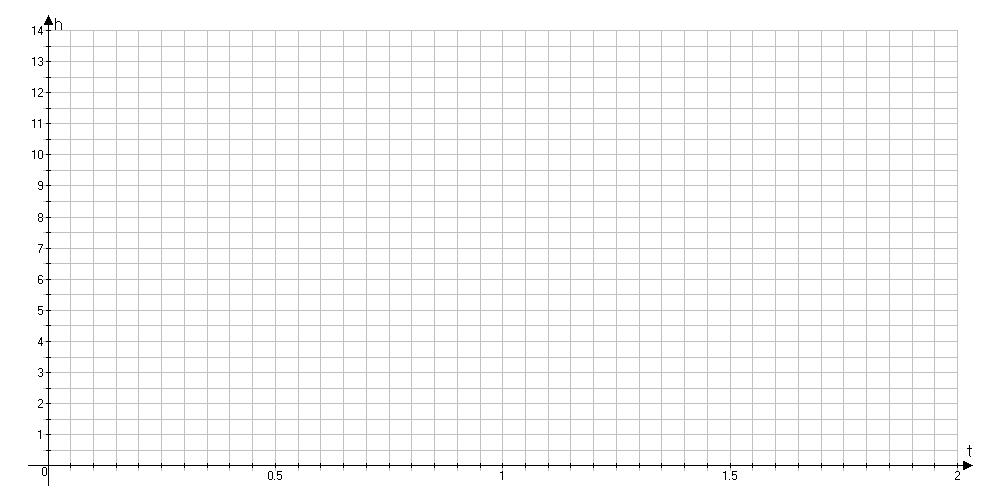

Рисунок 3.1 – Переходные функции:

1 – К = 1.1, T = 0.16; 2 – К = 2.2, T = 0.16; 3 – K = 1.1, T = 0.32

Время переходного процесса tп на уровне 0.05(hуст – h0) при различных значениях параметров:

К = 1.1, T = 0.16: tп = 0.48 c;

К = 2.2, T = 0.16: tп = 0.48 c;

K = 1.1, T = 0.32: tп = 0.96 c.

Теоретическое время переходного процесса определяется как tп ≈ 3*T, тогда для этих экспериментов:

К = 1.1, T = 0.16: tп = 3*0.16 = 0.48 c;

К = 2.2, T = 0.16: tп = 3*0.16 = 0.48 c;

K = 1.1, T = 0.32: tп = 3*0.32 = 0.96 c.

Выводы: График переходной функции имеет вид убывающей экспоненты. Причем при t→: h(t)→0. При t = 0 происходит резкий скачок выходного сигнала до уровня K/T. Таким образом начальное значение прямо пропорционально зависит от K и обратно пропорционально T. Время переходного процесса находится в прямой зависимости от T.

3.2 Исследование частотных характеристик

Входной сигнал u(t) = Aвхsin (kt) 1(t), где Aвх = 1

k = 2fk; Mk = Авых/Авх; Lk = 20lg Mk;

= 360*; (знак плюс, так как выход опережает вход (рисунок 3.2))

Рисунок 3.2 - Схематическое изображение реакции звена на гармоническое входное воздействие

Таблица 3.2 – Экспериментальные точки для ЧХ

K |

fk, Гц |

k, с–1 |

lg k |

Авых, В |

Mk |

Lk, дБ |

|

, град |

K = 1.1 T = 0.16 |

0.01 |

0.0628 |

-1.202 |

0.07 |

0.07 |

-23.098 |

0.25 |

90 |

0.33 |

2.072 |

0.316 |

2.17 |

2.17 |

6.729 |

0.2 |

72 |

|

*1.1 |

6.908 |

0.839 |

4.99 |

4.99 |

13.962 |

0.12 |

43.2 |

|

3.3 |

20.724 |

1.316 |

6.53 |

6.53 |

16.298 |

0.05 |

18 |

|

1000 |

6280 |

3.798 |

6.87 |

6.87 |

16.739 |

0 |

0 |

|

K = 2.2 T = 0.16 |

0.01 |

0.0628 |

-1.202 |

0.14 |

0.14 |

-17.077 |

0.25 |

90 |

0.33 |

2.072 |

0.316 |

4.36 |

4.36 |

12.789 |

0.2 |

72 |

|

*1 |

6.28 |

0.798 |

9.95 |

9.95 |

19.956 |

0.12 |

43.2 |

|

3.3 |

20.724 |

1.316 |

13.2 |

13.2 |

22.411 |

0.05 |

18 |

|

1000 |

6280 |

3.798 |

13.7 |

13.7 |

22.734 |

0 |

0 |

|

K = 1.1 T = 0.32 |

0.01 |

0.0628 |

-1.202 |

0.07 |

0.07 |

-23.098 |

0.25 |

90 |

0.16 |

1.005 |

0.00217 |

1.02 |

1.02 |

0.172 |

0.2 |

72 |

|

*0.52 |

3.266 |

0.514 |

2.47 |

2.47 |

7.854 |

0.12 |

43.2 |

|

1.6 |

10.048 |

1.0021 |

3.28 |

3.28 |

10.317 |

0.05 |

18 |

|

1000 |

6280 |

3.798 |

3.44 |

3.44 |

1.731 |

0 |

0 |

Данные для построения теоретических (асимптотических) ЛЧХ:

частота сопряжения для опытов 1 и 2 1 = 1/0.16 = 6.25 рад/с;

частота сопряжения для опыта 3 3 = 1/0.32 = 3.125 рад/с;

20lgK1 = 20lg1.1 = 0.827;

20lgK2 = 20lg2.2 = 6.848;

.

.

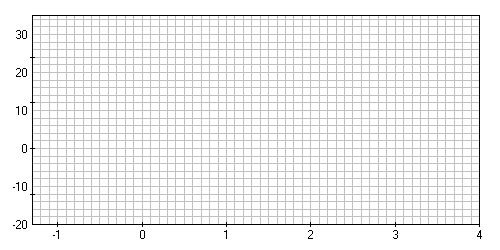

Рисунок 3.3 – Графики ЛАХ и ЛФХ:

1 – ЛАХ: К = 1.1, T = 0.16;

2 – ЛФХ: К = 1.1, T = 0.16;

3 – ЛАХ: К = 2.2, T = 0.16;

4 – ЛФХ: К = 2.2, T = 0.16;

5 – ЛАХ: K = 1.1, T = 0.32;

6 – ЛФХ: K = 1.1, T = 0.32.

Выводы: Фазовая характеристика не изменяется при различных параметрах К, при изменении параметра Т смещается точка перегиба. Амплитудная характеристика сдвигается вверх при увеличении К, а при изменении Т смещается точка пересечения асимптот (изменяется сопрягающая частота).