- •1 Физико-химические основы материаловедения 5

- •2 Проводниковые материалы 39

- •3 Полупроводниковые материалы 114

- •4 Диэлектрические материалы 136

- •5 Магнитные материалы 188

- •Введение

- •1 Физико-химические основы материаловедения

- •1 .1 Общие сведения о строении вещества

- •1.1.1 Типы химических связей

- •1.1.2 Агрегатные состояния вещества

- •1.1.3 Кристаллическое строение вещества

- •1.1.4 Анизотропия кристаллов. Индексы Миллера

- •1.1.5 Процесс кристаллизации веществ

- •1.1.6 Полиморфизм (аллотропия)

- •1.1.7 Виды дефектов в кристаллах

- •1.1.8 Влияние термической обработки на структуру свойства материалов

- •1.1.9 Влияние пластической деформации на структурные свойства материалов

- •1.2 Основные cbeдения о сплавах

- •1.2.1 Понятие о сплавах

- •1.2.2 Диаграммы состояния двойных сплавов

- •1.2.3 Диаграмма "состав-свойство"

- •1.2.4 Диаграмма состояния сплавов железо-углерод.

- •1.3.Основные свойства и параметры материалов.

- •1.3.1 Механические и технологические свойства материалов и методы их определения

- •1.3.1.1 Определение твердости металлов и сплавов

- •1.3.2 Тепловые характеристики

- •1.3.3 Физико-химические характеристики

- •1.3.4 Электрофизические характеристики

- •1.3.5 Зонная структура твердых тел

- •2 Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация проводниковых материалов

- •2.2 Электрические свойства проводниковых материалов

- •2.3 Материалы с высокой проводимостью

- •2.3.1 Медь и ее сплавы

- •2.3.2 Алюминий и его сплавы

- •2.3.3 Натрий

- •2.4 Материалы с высоким сопротивлением

- •2.4.1 Проволочные резистивные материалы

- •2.4.2. Пленочные резистивные материалы

- •2.4.3. Материалы для термопар

- •2.5 Проводниковые материалы и сплавы различного применения

- •2.5.1 Благородные металлы

- •2.5.2 Тугоплавкие металлы

- •2.5.3 Ртуть Hg

- •2.5.4. Легкоплавкие металлы

- •2.6 Сверхпроводники и криопроводники

- •2.6.1 Сверхпроводники

- •2.6.2 Криопроводники

- •2.7 Неметаллические проводниковые материалы

- •2.7.1 Материалы для электроугольных изделий

- •2.7.2 Проводящие и резистивные композиционные материалы

- •2.7.3 Контактолы

- •2.8 Материалы для подвижных контактов

- •2.8.1 Материалы для скользящих контактов

- •2.8.2 Материалы для разрывных контактов

- •2.9 Припои

- •2.10 Металлокерамика

- •2.11 Металлические покрытия

- •2.12 Проводниковые изделия

- •2.14 Порошковые конструкционные материалы

- •2.15 Композиционные конструкционные материалы

- •2.16 Металлы и сплавы для элементов конструкции полупроводниковых приборов и микросхем

- •3 Полупроводниковые материалы

- •3.1 Собственная и примесная электропроводность полупроводников

- •3.2 Примеси в полупроводниках

- •3.3 Основные параметры полупроводников

- •3.3.2 Удельное электрическое сопротивление - параметр, характеризующий способность материала проводить электрический ток:

- •3.3.6. Концентрация носителей заряда.

- •3.4 Влияние различных факторов на электропроводность полупроводников

- •3.4.1 Зависимость электропроводности полупроводников от температуры

- •3.4.2 Зависимость электропроводности полупроводников от внешнего электрического поля.

- •3.4.3 Влияние деформации на проводимость полупроводников

- •3.4.4 Влияние света на проводимость полупроводников

- •3.5 Производство полупроводниковых материалов

- •3.5.1. Выращивание монокристаллов кремния по методу Чохральского

- •3.5.2. Зонная плавка кремния и германия

- •3.6 Свойства полупроводниковых материалов и их применение

- •3.6.1 Классификация полупроводниковых материалов

- •3.6.2 Применение полупроводниковых материалов

- •3.6.3 Германий

- •3.6.4 Кремний

- •3.6.5 Карбид кремния

- •3.6.6. Полупроводниковые соединения aiii bv

- •3.6.7. Соединения aiibvi и другие халькогенидные полупроводники

- •4 Диэлектрические материалы

- •4.1 Общие сведения о диэлектриках

- •4.2 Поляризация диэлектриков

- •4.2.1 Электронная поляризация

- •4.2.2 Ионная поляризация

- •4.2.3 Дипольно-релаксационная поляризация

- •4.2.4 Ионно-релаксационная поляризация

- •4.2.5 Самопроизвольная (спонтанная) поляризация

- •4.3 Классификация диэлектриков по виду поляризации

- •4.4 Диэлектрическая проницаемость

- •4.4.1 Зависимость ε от температуры для полярных диэлектриков

- •4.4.2 Зависимость ε от температуры для неполярных диэлектриков

- •4.4.3 Зависимость ε от влажности

- •4.4.4 Зависимость ε от частоты f

- •4.5 Электропроводность диэлектриков

- •4.6 Диэлектрические потери

- •4.6.1 Виды диэлектрических потерь

- •4.7 Пробой диэлектриков

- •4.7.1 Основные понятия пробоя диэлектрика

- •4.7.2 Виды пробоев в диэлектриках

- •4.8 Физико-химические свойства диэлектриков

- •4.8.1 Теплопроводность

- •4.8.2 Химические свойства диэлектриков

- •4.9 Газообразные диэлектрические материалы

- •4.10 Жидкие диэлектрические материалы

- •4.11 Активные диэлектрики

- •4.11.1 Сегнетоэлектрики

- •4.11.2 Пьезоэлектрики

- •4.11.3 Электреты

- •4.11.4 Диэлектрики для оптической генерации

- •4.11.5 Электрооптические материалы

- •4.11 Твердые органические диэлектрики

- •4.11.1 Основные понятия о высокомолекулярных соединениях (полимерах)

- •4.11.2 Пластмассы

- •4.11.3 Компаунды

- •4.11.4 Лаки

- •4.11.5 Эпоксидные смолы

- •4.11.6 Клеи

- •4.12 Твердые неорганические диэлектрики

- •4.12.1 Неорганические стёкла

- •4.12.1.1 Классификация неорганических стекол

- •4.12.1.2 Кварцевое стекло

- •4.12.2 Ситаллы

- •4.12.3 Керамика, свойства, типы, применение

- •4.13 Диэлектрические материалы в микроэлектронике.

- •5 Магнитные материалы

- •5.1 Природа магнетизма

- •5.2 Основные параметры магнитных веществ

- •5.3 Классификация магнитных материалов

- •5.3.1 Слабомагнитные вещества

- •5.3.2 Сильномагнитные вещества

- •5.4 Магнитомягкие материалы

- •5.4.1 Технически чистое железо (низкоуглеродистая сталь)

- •5.4.2 Пермаллои

- •5.4.3 Аморфные магнитные материалы

- •5.4.4 Магнитодиэлектрики

- •5.4.5 Ферриты

- •5.5 Магнитотвёрдые материалы

- •5.5.1 Литые высококоэрцитивные сплавы

- •5.5.3 Магнитотвердые ферриты

- •5.5.4 Сплавы на основе редкоземельных металлов

- •5.5.5 Другие магнитотвердые металлы

- •5.6 Материалы специального назначения

5.3 Классификация магнитных материалов

5.3.1 Слабомагнитные вещества

По силе взаимодействия с магнитным полем все вещества разделяются на сильномагнитные и слабомагнитные. Если магнитная восприимчивость м « 1, то это слабомагнитные вещества. К ним относят диамагнетики и парамагнетики, антиферромагнетики.

Парамагнетики – эти материалы в магнитном поле усиливают его внутри себя из-за того, что направление намагниченности совпадает с направлением внешнего поля. Атомы (ионы) этих веществ обладают магнитным моментом, в отсутствии поля они дезориентированы тепловым движением, а при намагничивании эти магнитные моменты выстраиваются по направлению поля. К парамагнетикам относятся Al, Pt, Pd, Ca, Mg, Mn, Na, соли Fe, Ni, Co и др.

Диамагнетики характеризуются тем, что ослабляют внутри себя магнитное поле, которое действует извне, из-за того, что намагниченность направлена против внешнего поля. Диамагнетизм обусловлен небольшим изменением угловой скорости орбитального вращения e- при внесении атома в магнитное поле. В данном случае проявляется закон электромагнитной индукции. Электронную орбиту рассматривают как замкнутый контур, под действием внешнего поля в контуре изменяется сила тока и возникает дополнительный магнитный момент. По закону Ленца этот момент направлен навстречу внешнему полю. Магнитная восприимчивость м 0. К ним относятся Cu, Au, Ag, Pb, Zn, Hg, Ga и др. К диамагнетикам также относится ряд органических соединений. Диамагнетиками являются вещества в сверхпроводящем состоянии.

Антиферромагнетики – это кристаллические вещества, в которых магнитные моменты атомов (ионов) в соседних узлах кристаллической решетки ориентированны антипараллельно. Под действием внешнего магнитного поля антиферромагнетики приобретают слабую намагниченность. Повышение t до температуры, называемой точкой Нееля, приводит к потере намагниченности и переходу в парамагнитное состояние. Антиферромагнетики – Cr, NiF2, FeF2, NiO.

С точки зрения технического применения наибольший интерес представляют сильномагнитные вещества м » 1 (ферромагнетики и ферримагнетики).

5.3.2 Сильномагнитные вещества

Ферромагнетики характеризуются:

а) Способностью сильно намагничиваться даже в слабых полях (м = 103…104).

б) Выше определённой температуры (температуры Кюри Tк) ферромагнетики переходят в парамагнетики, т.е. магнитная восприимчивость снижается на 3-4 порядка.

К ферромагнетикам относят гадолиний (Tк=18С), железо (769С), кобальт (1131С), никель (358С).

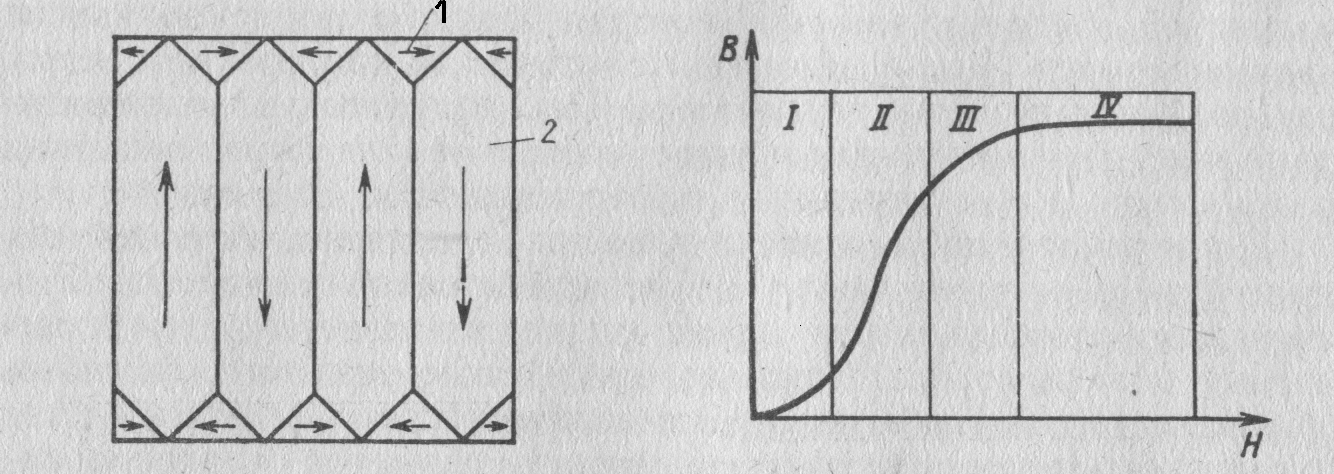

Ферромагнетизм – магнитоупорядоченное состояние микроскопических объёмов вещества, в которых магнитные моменты атомов (ионов) параллельны и одинаково сориентированы. Эти объёмы (домены) обладают магнитным моментом даже при отсутствии внешнего намагничивающего поля (рисунок 5.1).

Если тело состоит из нескольких доменов, при образовании замыкающих доменов магнитный поток замкнут внутри тела, за его пределами магнитное поле равно нулю.

Деление образца на домены ограничивается энергией, затрачиваемой на образование границ между доменами. Линейный размер доменов имеет порядок от 10-2 до 10-5 см.

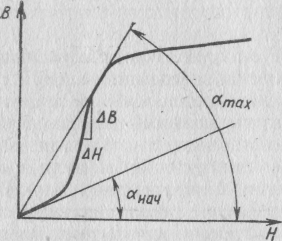

Рисунок 5.1 Рисунок 5.2

Доменная структура магнитных Основная кривая намагничивания материалов:1- Замыкающие домены ферромагнетика

2- Основные домены

Толщина доменной границы достигает нескольких сотен нанометров. При наложении внешнего магнитного поля происходит рост объёма доменов, которые имеют направление намагниченности, совпадающее или близкое к направлению напряжённости поля.

Зависимость магнитной индукции ферромагнитного вещества от напряженности внешнего поля называют кривой намагничивания, она имеет вид, показанный на рисунке 5.2. Кривую намагничивания ферромагнетиков можно разделить на несколько участков, которые характеризуются определенными процессами намагничивания. В области слабых полей (область /) магнитные восприимчивость и проницаемость не изменяются. Изменение магнитной индукции в этой области происходит в основном за счет обратимых процессов, которые обусловлены смещением границ доменов.

Кривая намагничивания в области // характеризуется тем, что здесь происходит неупругое смещение границ доменов, т. е. процесс не является обратимым. В области приближения к насыщению (область ///) изменение индукции объясняется в основном процессом вращения, когда направление вектора намагниченности самопроизвольных областей (доменов) приближается к направлению внешнего поля. Полная ориентация намагниченности по полю соответствует техническому насыщению. На последнем участке кривой (область IV) наблюдается слабый рост индукции с увеличением поля. Увеличение индукции происходит за счет роста намагниченности самого домена, т. е. ориентации спиновых моментов отдельных электронов, направление которых не совпадает с направлением внешнего поля вследствие дезориентирующего влияния теплового движения.

Рисунок 5.3

Кривая намагничивания и углы , характеризующие различные типы магнитной проницаемости.

Статическая магнитная проницаемость, определяемая по формуле =В/(0Н), пропорциональна тангенсу угла нач наклона прямой, проведенной из начала координат через точку на основной кривой намагничивания (рис. 5.3).

Значение магнитной проницаемости н в области слабых полей (Н0) называют начальной магнитной проницаемостью, экспериментально ее определяют в полях ~0,1А/м. Наибольшее значение магнитной проницаемости называют максимальной проницаемостью max.

Магнитная проницаемость магнитных материалов растет с увеличением температуры и имеет максимум при температуре Кюри. Значения температуры Кюри для ряда магнитных материалов приведены в таблице 5.1.

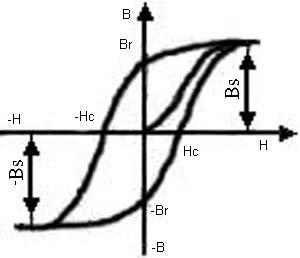

Если намагничивать ненамагниченный материал во внешнем магнитном поле, то индукция возрастает при непрерывном увеличении напряженности магнитного поля Н и достигает значения индукции насыщения Вs,. Если после этого уменьшить напряженность внешнего поля Н, то намагниченность уменьшится, но этому значению напряженности будет соответствовать уже другое, большее, значение индукции, чем при начальном намагничивании.

Таблица 5.1 Значение температуры Кюри для ряда магнитных материалов

Материал |

Tk, 0С |

max |

Вs, Тл |

Fe |

770 |

200000 |

2,15 |

Ni |

358 |

600 |

0,61 |

Co |

1120 |

250 |

1,7 |

Это означает, что кривые В=f(H) при увеличении и уменьшении напряженности поля не тождественны вследствие явления гистерезиса. Магнитным гистерезисом называется явление отставания изменения магнитной индукции от вызывающей эти изменения напряженности магнитного поля (рисунок 5.4). При уменьшении Н до нуля в образце остается остаточная индукция Вг. Если направление поля изменить на противоположное и начать его увеличивать, то можно уменьшить индукцию до нуля. В этом случае значение Не называется коэрцитивной (задерживающей) силой.

Рисунок 5.4-Петля магнитного гистерезиса

Значение индукции насыщения определяется в поле Hs, которое принимается равным 5 Нс. Кривая изменения индукции при изменении напряженности внешнего магнитного поля от + Нс до — Нc и обратно называется предельной петлей гистерезиса, которая является важной характеристикой материала, на ее основе можно определить основные параметры материала — коэрцитивную силу Нc, индукцию насыщения Bs, остаточную индукцию Вr и др. По значению коэрцитивной силы материалы делятся на магнитомягкие (с малым значением Нс и большой магнитной проницаемостью) и магнитотвёрдые (с большой коэрцитивной силой). Для магнитотвёрдых материалов желательно, с точки зрения применения, чтобы площадь петли гистерезиса была как можно больше. Магнитотвёрдые материалы обладают широкой петлёй гистерезиса.

Процесс перемагничивания магнитных материалов в переменном магнитном поле связан с тепловыми потерями части энергии магнитного поля, что внешне проявляется в нагреве материала. Потери в магнитном материале характеризуются удельными магнитными потерями Руд или тангенсом угла магнитных потерь tgм.

По механизму возникновения различают потери на гистерезис и динамические. Потери на гистерезис связаны с явлением магнитного гистерезиса и с необратимым перемещением границ доменов. Они пропорциональны площади петли гистерезиса и частоте переменного поля. Мощность потерь, расходуемая на гистерезис, определяется следующей формулой:

Pr=Bmn f V (5.7)

где — коэффициент, зависящий от свойств материала; Вm - максимальная индукция в течение цикла; n=1,6…2,0 — показатель степени, принимающий значения в зависимости от В; f — частота; V — объем образца.

Динамические потери вызываются вихревыми токами и потерями на магнитное последействие или магнитной вязкостью, которые учитывают в слабых магнитных полях; они обусловлены отставанием магнитной индукции от изменения напряженности магнитного поля.

Потери на вихревые токи вызываются электрическими токами, которые магнитный поток индуцирует в магнитном материале; они зависят от электрического сопротивления магнитного материала. Увеличение сопротивления приводит к уменьшению потерь. Потери на вихревые токи пропорциональны квадрату частоты магнитного поля, поэтому применение магнитных материалов с низким электрическим сопротивлением имеет ограничение на высоких частотах. Мощность потерь на вихревые токи можно записать в виде:

P= 1,6f2h2Вmax2/Д (5.8)

где f – частота, h – толщина магнитного материала, - удельное электрическое сопротивление, Д—плотность материала.

Для работы в переменных магнитных полях используют материалы с узкой петлей гистерезиса, т. е. с очень малой коэрцитивной силой.