- •Глава I. Вихревые движения жидкости

- •Глава II. Безвихревые течения жидкости

- •Глава III. Динамика невязкой жидкости (продолжение)

- •Глава IV. Теория подобия

- •Глава V. Обтекание тел потоком вязкой жидкости.

- •Глава I.

- •Основные понятия, связанные с вихревым движением.

- •Теорема стокса о связи интенсивности с циркуляцией.

- •Теорема Гельмгольца о вихрях. Формы существования вихрей.

- •Поле скоростей и давлений, вызываемых прямолинейной вихревой трубкой.

- •Глава II.

- •Потенциал скорости. Уравнение Лапласа.

- •Метод сложения потенциальных потоков.

- •Простейшие потенциальные потоки.

- •Поступательный поток

- •Плоский источник (сток)

- •Пространственный источник (сток)

- •Плоский циркуляционный поток (вихрь)

- •Обтекание кругового цилиндра.

- •Обтекание кругового цилиндра с циркуляцией.

- •Обтекание сферы.

- •Глава III.

- •3.1. Интегралы Лагранжа и Эйлера

- •3.2. Коэффициент давления и его свойства.

- •3.2. Понятие о кавитации.

- •3.3. Закон количества движения.

- •Глава IV.

- •4.1. Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости. Граничные условия.

- •4.2. Основы теории подобия в гидромеханике. Геометрическое и кинематическое подобие.

- •4.3. Условия динамического подобия.

- •4.4. Общие формулы для сил и моментов.

- •4.5. Частичное подобие.

- •Глава V.

- •5.1. Сопротивление тела при установившемся движении.

- •Сопротивление тела при неустановившемся движении. Понятие присоединенной массы.

- •Кинетическая энергия жидкости. Обобщенные присоединенные массы

- •Понятие о пограничном слое

- •Пограничный слой на плоской пластине. Сопротивление трения пластины

- •Пограничный слой на теле. Сопротивление трения тела

- •Явление отрыва пограничного слоя

- •Кризис сопротивления плохообтекаемых тел

Теорема стокса о связи интенсивности с циркуляцией.

Т еорема

Стокса. Циркуляция

скорости по любому замкнутому контуру

L равна интенсивности

вихрей, пронизывающих произвольную

поверхность S,

опирающуюся на этот контур.

еорема

Стокса. Циркуляция

скорости по любому замкнутому контуру

L равна интенсивности

вихрей, пронизывающих произвольную

поверхность S,

опирающуюся на этот контур.

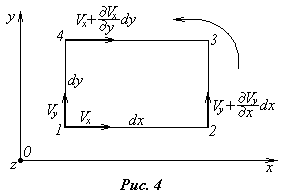

Для доказательства поместим в вихревой поток элементарный прямоугольный контур 12341 (рис.4) со сторонами dx и dy и подсчитаем циркуляцию скорости по нему. На рис.4 показаны касательные к контуру составляющие скорости для каждой стороны. Так как длина сторон контура мала, можно считать скорости вдоль каждой стороны постоянными.

Для стороны 12 касательной будет скорость Vx, а для 41 - Vy, взятые в точке 1.

Для стороны 23 в качестве

касательной примем скорость

![]() .

Слагаемое

.

Слагаемое

![]() показывает изменение скорости в точке

2 по сравнению с точкой 1.

показывает изменение скорости в точке

2 по сравнению с точкой 1.

Аналогично для стороны 34

касательная скорость будет иметь вид

![]() .

.

Подсчет циркуляции начнем с точки 1, тогда

Два последних слагаемых записываются со знаком минус, так как скорость на участках 3-4 и 4-1 направлена против положительного направления обхода контура при подсчете циркуляции. Приведя подобные члены в последнем уравнении, его можно представить в виде

.

.

Сравнивая выражение, стоящее

в скобках, с выражением для угловой

скорости

![]() [1]

[1]

,

,

вместо предыдущего равенства можно записать

![]() .

.

Так как

![]() - элементарная площадка dS,

ограничиваемая рассматриваемым контуром,

и она нормальна к составляющей угловой

скорости

(см. рис.4), в правой части последнего

равенства записана элементарная

интенсивность dJ (1.2),

т.е.

- элементарная площадка dS,

ограничиваемая рассматриваемым контуром,

и она нормальна к составляющей угловой

скорости

(см. рис.4), в правой части последнего

равенства записана элементарная

интенсивность dJ (1.2),

т.е.

![]() . (1.5)

. (1.5)

Значит, циркуляция скорости по элементарному контуру равна интенсивности вихря, пронизывающего элементарную площадку, ограниченную этим контуром.

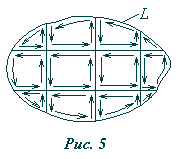

Распространим полученный

результат на произвольный плоский

контур конечных размеров L

(рис.5). Для этого разобьем его на ряд

элементарных контуров. Суммарная

интенсивность вихрей, пронизывающих

поверхность, ограниченную рассматриваемым

контуром, равна сумме элементарных

интенсивностей вихрей dJ,

пронизывающих элементарные площадки,

т.е.

![]() .

Так как

.

Так как

![]() (1.5), последнее равенство можно продолжить

(1.5), последнее равенство можно продолжить

![]() .

.

И з

рис.5 видно, что циркуляции по общей

стороне соседних элементарных контуров

одинаковы по абсолютной величине (так

как сторона одна и та же) и противоположны

по знаку (направление обхода различно),

соответственно их суммы попарно равны

нулю. В результате сложения циркуляций

по всем элементарным контурам останется

лишь сумма циркуляции по внешнему

контуру L. В результате

можно записать, что

з

рис.5 видно, что циркуляции по общей

стороне соседних элементарных контуров

одинаковы по абсолютной величине (так

как сторона одна и та же) и противоположны

по знаку (направление обхода различно),

соответственно их суммы попарно равны

нулю. В результате сложения циркуляций

по всем элементарным контурам останется

лишь сумма циркуляции по внешнему

контуру L. В результате

можно записать, что

![]() по контуру L, а,

следовательно,

по контуру L, а,

следовательно,

![]() , (1.6)

, (1.6)

что и следовало доказать.

Последняя формула справедлива и для неплоских, пространственных поверхностей, опирающихся на произвольный контур.

Практическое значение теоремы Стокса заключается в том, что измерив и вычислив циркуляцию по замкнутому контуру, можно судить об интенсивности вихревого движения жидкости в потоке.

Теорема Гельмгольца о вихрях. Формы существования вихрей.

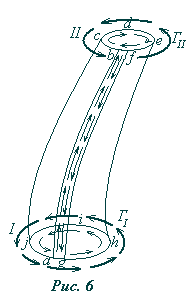

Р ассмотрим

часть вихревой трубки (рис.6). Мысленно

разрежем ее вдоль вихревой линии и

слегка раздвинем по разрезу, после чего

запишем выражение для циркуляции

скорости по полученному контуру

abcdefghija, оставляя, как

это положено, поверхность, ограниченную

этим контуром слева при обходе (тонкие

стрелки на рис.6). Так как рассматриваемая

поверхность является боковой поверхностью

вихревой трубки, состоящей из вихревых

линий, ни один вихрь не проходит сквозь

нее (т.к.

ассмотрим

часть вихревой трубки (рис.6). Мысленно

разрежем ее вдоль вихревой линии и

слегка раздвинем по разрезу, после чего

запишем выражение для циркуляции

скорости по полученному контуру

abcdefghija, оставляя, как

это положено, поверхность, ограниченную

этим контуром слева при обходе (тонкие

стрелки на рис.6). Так как рассматриваемая

поверхность является боковой поверхностью

вихревой трубки, состоящей из вихревых

линий, ни один вихрь не проходит сквозь

нее (т.к.

![]() параллельна dS в

каждой точке) и интенсивность вихрей,

пронизывающих эту поверхность, равна

нулю. В соответствии с теоремой Стокса,

циркуляция по контуру, на который

опирается эта поверхность, также равна

нулю,

параллельна dS в

каждой точке) и интенсивность вихрей,

пронизывающих эту поверхность, равна

нулю. В соответствии с теоремой Стокса,

циркуляция по контуру, на который

опирается эта поверхность, также равна

нулю,

![]() .

.

Циркуляция скорости на участках ab и fg равны по абсолютной величине, но противоположны по знаку и в сумме дают ноль, взаимно уничтожаясь. Тогда последнее равенство можно записать в виде

![]() . (1.7)

. (1.7)

Теперь рассмотрим циркуляцию

скорости по контурам I и

II, ограничивающим концевые

сечения рассматриваемой вихревой

трубки. Положительное направление их

обхода показано на рис.6 толстыми

стрелками. Из рисунка видно, что

![]() ,

а

,

а

![]() .

Тогда вместо (1.6) можно записать

.

Тогда вместо (1.6) можно записать

![]() .

.

Применяя теорему Стокса для

сечений I и II

вихревой трубки (![]() ,а

,а

![]() ),

окончательно получим

),

окончательно получим

![]() . (1.8)

. (1.8)

Выражение (1.8) характеризует кинематическую теорему Гельмгольца, которая, если учесть, что сечения I и II вихревой трубки были выбраны произвольно, можно сформулировать так: интенсивность вихря постоянна по его длине.

Как при доказательстве теоремы

Стокса, так и при доказательстве теоремы

Гельмгольца, нигде не были седланы

оговорки о характере жидкости. Поэтому

обе теоремы справедливы как для невязкой,

так и для реальной, вязкой жидкости. Так

как интенсивность вихря остается

постоянной по его длине. Он не может

кончиться в жидкости. В самом деле, если

предположить, обратное, т.е.что площадь

его поперечного сечения стала равной

нулю, а интенсивность его по-прежнему

постоянная и конечная величина в

соответствии с теоремой Гельмгольца,

мы неизбежно придем к теоретическому

выводу на основании формулы для

интенсивности (1.3) (![]() ),

что

стала равной бесконечности, чего

физически не может быть. Значит, вихрь

не может кончиться в жидкости, а отсюда

следуют в

),

что

стала равной бесконечности, чего

физически не может быть. Значит, вихрь

не может кончиться в жидкости, а отсюда

следуют в озможные

формы существования вихрей, показанные

на рис.7. Как видно, вихрь может кончиться

на твердой стенке или свободной

поверхности. Кроме того, возможен

вариант, когда вихрь замыкается сам на

себя, образуя вихревое кольцо. В теории

крыла рассматриваются так называемые

полубесконечные вихри, которые начинаются

на твердой стенке и уходят в теоретически

в бесконечность. На самом деле из-за

увеличения поперечных размеров вихря,

угловая скорость вращения и он

«размывается» в потоке жидкости, в то

время как энергия вихря превращается

в тепло.

озможные

формы существования вихрей, показанные

на рис.7. Как видно, вихрь может кончиться

на твердой стенке или свободной

поверхности. Кроме того, возможен

вариант, когда вихрь замыкается сам на

себя, образуя вихревое кольцо. В теории

крыла рассматриваются так называемые

полубесконечные вихри, которые начинаются

на твердой стенке и уходят в теоретически

в бесконечность. На самом деле из-за

увеличения поперечных размеров вихря,

угловая скорость вращения и он

«размывается» в потоке жидкости, в то

время как энергия вихря превращается

в тепло.

Как показано в теории вихрей, в невязкой жидкости вихрь может существовать неограниченно долго. В вязкой же жидкости интенсивность вихря из-за трения постепенно уменьшается, оставаясь, впрочем, постоянной по длине в каждый момент времени в соответствии с рассмотренной теоремой Гельмгольца.

В реальной жидкости вихревые движения распространены очень широко: от вихрей в атмосфере до течения жидкости в трубах, около твердых стенок и пр. Теория вихревого движения используется в теории крыла, в расчетах гребных винтов и многих других разделах прикладной гидромеханики.