- •Вопрос 1

- •Вопрос 3

- •Вопрос 5

- •Вопрос 7

- •Вопрос 11

- •Вопрос 13 Экономическое содержание собственности.

- •Формы собственности

- •Вопрос 15

- •Вопрос 17

- •Вопрос 19

- •Вопрос 21 "Взаимодействие спроса и предложения"

- •Вопрос 23 "Общее понятие эластичности"

- •Вопрос 25 "Эластичность предложения"

- •Вопрос 27 "Издержки производства и прибыль"

- •Вопрос 29 "Издержки производства в долгосрочном периоде"

- •Вопрос 31 "Производственная функция"

- •Вопрос 35 "Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая Энгеля"

- •Вопрос 37

- •Вопрос 39

- •Цена и объем производства в условиях монополистической конкуренции

- •Вопрос 41 "Ценовая дискриминация: сущность и виды"

- •Вопрос 43 "Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена"

- •Вопрос 45

- •Факторы производства и распределение произведенного ими дохода.

- •Вопрос 47

- •Вопрос 49 "Частные и социальные издержки и выгоды"

- •Вопрос 50

- •Вопрос 51

- •Вопрос 52

- •Вопрос 53

- •Вопрос 55

- •Вопрос 57

- •Вопрос 59

- •Картели, преследующие цель максимизации общей прибыли

- •Картели, регулирующие размежевание рынка

Вопрос 7

Экономические отношения — определенные связи и отношения, в которые независимо от воли и сознания вступают люди в процессе общественного производства. В экономических отношениях следует различать производственные, социально-экономические (имущественные) и организационно-экономические отношения.

Социально-экономические отношения складываются между общественными классами, социальными группами, отдельными коллективами и членами общества. Решающую роль в этих отношениях выполняют отношения собственности на средства производства.

Организационно-экономические отношения возникают потому, что общественное производство, распределение и обмен невозможны без определенной организации. Организационно-экономические отношения, отражающие формы организационных связей, сопровождают любую совместную деятельность работников. Это, например, разделение труда, его специализация и кооперирование. Общественное разделение труда — обособление от дельных видов трудовой деятельности. Первым этапом общественного разделения труда было отделение скотоводства от земледелия. Предпосылкой общественного разделения труда является наличие определенного количества и качества экономических ресурсов и особенности их комбинирования, обеспечивающие большую или меньшую эффективность использования данных ресурсов. Разделение труда в условиях современного производства требует узкой специализации работников на отдельных производственных операциях. Специализация — форма разделения труда, при которой экономический субъект концентрирует свои производственные усилия на одном или ограниченном числе видов деятельности. Оборотной стороной общественного разделения труда является его кооперация. Кооперация труда — основанный на разделении труда устойчивый обмен между экономическими субъектами продуктами, производимыми ими с наибольшей экономической эффективностью.

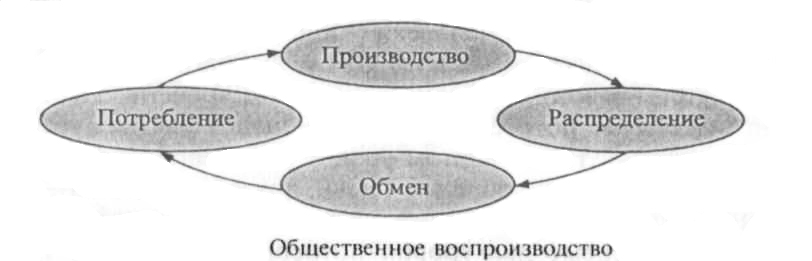

Производственные отношения образуют основу экономической организации общества. Производственные отношения — взаимодействие людей между собой в процессе их хозяйственной деятельности. Производство — основа экономики, основа существования всего человеческого общества. Рассматривая производство как процесс, экономическая теория выделяет в нем следующие стадии: производство, распределение, обмен и потребление. Производство — создание продукта, необходимого для существования и развития человека. Ясно, что прежде чем что-то распределять, обменивать и потреблять, это «что-то» должно быть произведено. Распределение — определение доли и объема продукта, поступающего в потребление участникам экономической деятельности. Различают распределение в узком смысле (распределение продукта) и в широком смысле (распре деление условий и факторов производства). Распределение в широком смысле опирается на разделение труда и размещение экономических ресурсов по разным видам хозяйственной деятельности. Распределение в узком смысле предполагает определение доли каждого участника экономических отношений в созданном богатстве. Размер доли зависит от права собственности и от объема произведенной продукции. Обмен — стадия движения общественного продукта, на которой произведенные продукты доставляются субъектам экономической деятельности. Поскольку производство осуществляется на основе разделения труда и специализации, то обмен становится способом получения необходимых продуктов путем передачи за них результатов своего труда. Посредниками в таком обмене выступают деньги. Потребление — процесс использования результатов производства для удовлетворения потребностей. Это заключительный этап движения продукта. В результате потребления созданные товары исчезают, после чего следует их заново производить, т. е. воспроизводить. По целям потребление делится на личное, т. е. направленное на удовлетворение индивидуальных потребностей людей, и производственное, направленное на использование продукта для возобновления и расширения процесса производства материальных благ.

Необходимо отметить, что производство — общественный процесс, так как осуществляется не изолированными экономическими субъектами, а обществом. Кроме того, производство — непрерывный процесс. Общество не может перестать потреблять, а значит, неизбежно постоянное повторение производства, распределения, обмена и потребления, или воспроизводства. Причем все четыре фазы реализуются одновременно. Непрерывность производственного процесса и его повторяемость характеризуют общественное воспроизводство. Общественное воспроизводство — постоянно повторяющийся в обществе процесс производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Схематично воспроизводственный процесс представлен на рисунке.

Общественное воспроизводство может осуществляться в простом, расширенном и суженном вариантах. Простое воспроизводство имеет место в том случае, если объемы выпускаемой продукции неизменны и ходе каждого оборота. При этом считается, что и количество, и качество используемых в процессе общественного производства экономических ресурсов не меняются. Расширенное воспроизводство предполагает, что объемы производимых материальных благ постоянно растут, увеличиваясь год от года. Условием расширенного воспроизводства является увеличение количества и качества экономических ресурсов. Суженное воспроизводство представляет собой сокращение объемов производства на каждой следующей стадии процесса общественного воспроизводства.

В опрос

9

опрос

9

Благо – это всё то, что заключает в себе определённый положительный смысл, а именно предмет, явление, продукт труда, удовлетворяющий определённую человеческую потребность и отвечающий интересам, целям, устремлениям людей.

Классификация благ.

Наиболее распространённым является распределение на материальные и нематериальные блага.

1. Материальные блага включают: естественные дары природы (земля, воздух, климат); продукты производства (продукты, здания, сооружения, машины и т.д.). Иногда к материальным благам (например, А.Маршалл) и отношения по присвоению материальных благ (патенты, авторские права, закладные). Тем самым в одну группу объединяют различные по своему характеру блага, одни из которых – суть полезности, другие – форма присвоения полезности.

2. Нематериальные блага – это блага, воздействующие на развитие способностей человека, создаются в непроизводственной сфере: здравоохранение, образование, искусство и т.д.

Различают две группы нематериальных благ:

внутренние - блага, данные человеку природой, которые он развивает в себе по собственной воле (голос, пение, декламация; музыкальный слух – занятие музыкой; способности к науке и т.д.);

внешние – это то, что даёт внешний мир для удовлетворения потребностей (репутация, деловые связи, протекция и т.д.).

Кроме отмеченных групп также рассматриваются: настоящие и будущие; прямые и косвенные; долговременные и краткосрочные и т.д.

Особое значение имеет разделение благ на экономические и неэкономические.

Экономические блага – это те блага, которые являются результатом или объектом экономической деятельности, т.е. которые можно получить в ограниченном количестве по сравнению с потребностями, которые они могут удовлетворить.

Неэкономические блага (даровые блага) предоставляются природой без приложения усилий человека. Эти блага существуют в природе "свободно", в достаточном количестве для полного и постоянного удовлетворения определённых потребностей человека (воздух, вода, свет и т.д.).

Т.о. именно соотношение между потребностью и доступным для распространения количеством благ делает их экономическими или неэкономическими.

Специфической формой экономического блага является товар. Товар – это специфическое экономическое благо, произведённое для обмена.

Товар как таковой обладает двумя свойствами:

а) способностью удовлетворять какую-либо человеческую потребность;

б) способностью к обмену.

Способность товара удовлетворять ту или иную потребность человека составляет его потребительную стоимость.

Потребительные стоимости составляют вещественное содержание богатства всякого общества. Потребительная стоимость имеет три формы проявления:

а) количество;

б) натуральная форма

в) качество – это степень полезности данной потребительной стоимости, её соответствия, её пригодности удовлетворять потребность в конкретных условиях потребления.

Особое место среди благ, которые необходимы человеку и роль которых возрастает с развитием производства, занимают услуги. Услуги - это целесообразная деятельность человека, результат которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека.

Специфика услуг как товара выражается в следующем:

Потребительная стоимость услуги не имеет вещественной формы.

Потребительная стоимость услуги – это полезный эффект деятельности, живого труда.

Услугу нельзя накопить, она может быть потреблена в момент производства.