3) Определим значение перегрева на поверхности х=0 и в любой точке полупространства к концу действия импульса [1]:

![]() (20)

(20)

![]() (21)

(21)

т.к.

![]()

q=P/S=P/(2L1*2L2) – тепловой поток, Вт/м2. (22)

q

=

![]()

Рассчитаем перегрев в источника на поверхности (х=0):

![]()

Таблица 2 – Расчет перегревов от источника вглубь подложки

Удаление точки от центра источника по оси х, мм |

0 |

0,05 |

0,10 |

0,15 |

0,20 |

0,25 |

Перегрев, ºС |

6,77 |

4,76 |

3,08 |

1,80 |

1,05 |

0,40 |

Расчеты значений перегрева в таблице 2 проведены в программе MathCad 2001®.

Рисунок 4 – Температурное поле вглубь подложки

(построено при помощи программы Microsoft® Excel 2002)

3) Расчет перегревов от источника на поверхности подложки.

Определим значение вспомогательной функции u [1]:

![]() ,

(23)

,

(23)

![]()

Перегрев в точке у на поверхности (z=0) источника θ0, ºС [1]:

(24)

(24)

где erf n – функция ошибок Гаусса [3];

Ei – интегральная показательная функция [1],

Определим значение перегрева на поверхности у=0:

![]()

Таблица 3 – Расчет перегревов от источника на поверхности подложки

Удаление точки от центра источника по оси у, мм |

0 |

0,02 |

0,04 |

0,06 |

0,08 |

Перегрев, ºС |

6,83 |

6,69 |

6,21 |

5,36 |

3,88 |

Рисунок 5 – Температурное поле на поверхности подложки

(построено при помощи программы Microsoft® Excel 2002)

3 Задача №3

3.1 Условие задачи

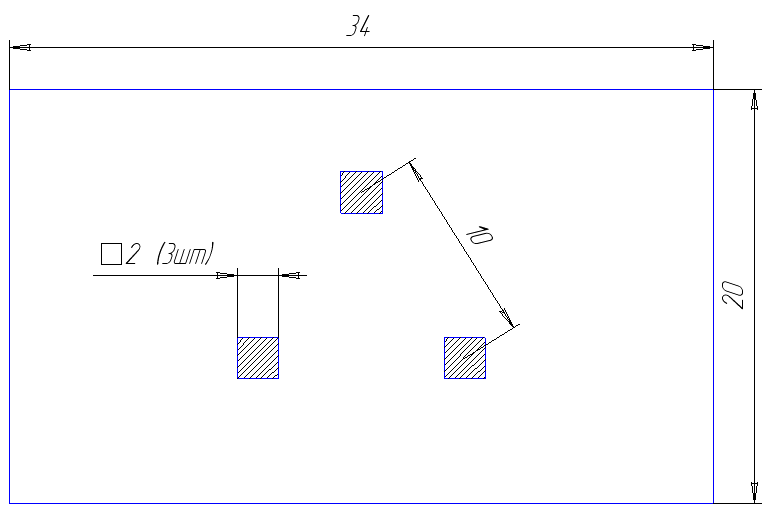

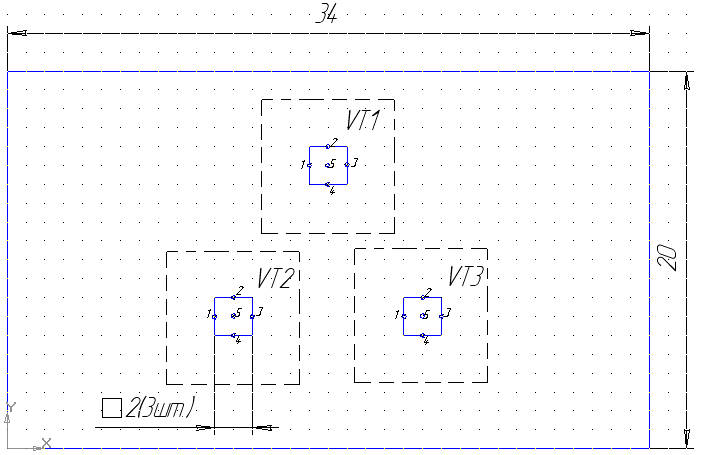

В центральной части микроплаты ( подложки ) МЭУ размерами L1 х L2 х hП находятся три одинаковых элемента квадратной формы ( сторона а), центры которых образуют равносторонний треугольник со стороной b. Каждый из элементов рассеивает тепловую мощность Р. Рассчитайте перегревы элементов в характерных точках, при условии что микроплата обладает коэффициентом теплопроводности λП и крепится к корпусу МЭУ с помощью клея толщиной hК и коэффициентом теплопроводности λК.

3.2 Исходные данные

L1 х L2, мм = 34х20

hП, мм = 0,75

Р, Вт = 1,5

а, мм = 2

λ П , Вт/м ∙ К = 10

b, мм =10

hК ,мм = 0,1

λ К , Вт/м ∙ К = 1

3.3 Решение

Рисунок 6 – Расположение элементов на микроплате.

Вводим допущения:

Корпус МЭУ герметичен;

Влиянием размеров подложки на температурное поле каждого источника можно пренебречь;

Подложка изготовлена из изотропного материала.

Определяем зону влияния каждого источника выделения тепла а, мм [2]:

![]() (25)

(25)

где

![]() - толщина изотопной модели, м [2];

(26)

- толщина изотопной модели, м [2];

(26)

hп – толщина подложки, м;

hк – толщина слоя клея между подложкой и основанием корпуса микроплаты, м;

λп – коэффициент теплопроводности подложки, Вт/м*К;

λп – коэффициент теплопроводности клея, Вт/м*К.

![]()

![]()

Рисунок 7 –Распределение зон теплового влияния в центральной части микроплаты

(Масштаб 6:1)

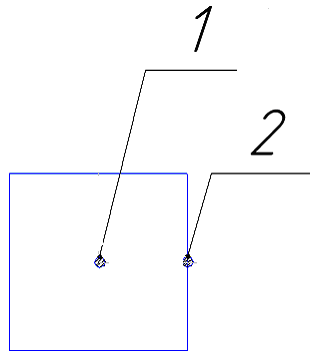

ЗТВ не пересекаются, достаточно выполнить расчет перегревов в двух характерных точках источника теплоты: одна в центре и одна на периферии.

Рисунок 8 – Характерные точки источника теплоты

1-точка в центре;

2-точка на периферии.

Собственный перегрев θ, ºС, на поверхности источника тепла [4]:

![]() (27)

(27)

где

![]() – тепловое сопротивление пластины,

град/Вт; (28)

– тепловое сопротивление пластины,

град/Вт; (28)

![]() – поверхностная

плотность тепловыделения, Вт/м2;

(29)

– поверхностная

плотность тепловыделения, Вт/м2;

(29)

P – тепловая мощность элемента, Вт;

![]() ;

(30)

;

(30)

![]() ;

(31)

;

(31)

![]() ;

(32)

;

(32)

![]() ;

(33)

;

(33)

![]() - толщина подложки

с учетом клеевого слоя, м;

(34)

- толщина подложки

с учетом клеевого слоя, м;

(34)

u, v – постоянные интегрирования;

![]() .

(35)

.

(35)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Определим собственный перегрев для точки 5 элемента VT1 (х=0,017; у=0,015):

![]()

Определим собственный перегрев для точки 1 элемента VT1(х = 0,016; у=0,015):

![]()

Результаты расчетов перегревов всех источников в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты расчетов перегревов для всех источников тепла.

Источник |

N точки |

Собственный перегрев |

|

Координаты точки (х,у),м |

θ, ºС |

||

I |

1 |

(х=16*10-3; у=15*10-3) |

36,69 |

2 |

(х=17*10-3; у=16*10-3) |

36,69 |

|

3 |

(х=18*10-3; у=15*10-3) |

36,69 |

|

4 |

(х=17*10-3; у=14*10-3) |

36,69 |

|

5 |

(х=17*10-3; у=15*10-3) |

36,72 |

|

II |

1 |

(х=-11*10-3; у=7*10-3) |

36,69 |

2 |

(х=12; у=8*10-3) |

36,69 |

|

3 |

(х=13*10-3; у=7*10-3) |

36,69 |

|

4 |

(х=12*10-3; у=6*10-3) |

36,69 |

|

5 |

(х=12*10-3; у=7*10-3) |

36,72 |

|

III |

1 |

(х=21*10-3; у=7*10-3) |

36,69 |

2 |

(х=22*10-3; у=8*10-3) |

36,69 |

|

3 |

(х=23*10-3; у=7*10-3) |

36,69 |

|

4 |

(х=22*10-3; у=6*10-3) |

36,69 |

|

5 |

(х=22*10-3; у=7*10-3) |

36,72 |

|

3.4 Вывод

Т.к. для всех элементов отсутствуют наведенные перегревы от соседних источников то, полный перегрев принимаем равным собственному.

В результате полный перегрев в характерных точках на поверхности элементов (см. рисунок 8):

-для точки (1) в центре элемента θ1, ºС =36,72

-для точки (2) на периферии элемента θ2, ºС =36,69

Список литературы

Дульнев Г.Н., Семяшкин Э.М. Теплообмен в радиоэлектронных аппаратах. Л.: Энергия, 1968. - 360 с.

Карачинов В.А. Тепло – и массообмен в РЭА ./ Метод. указ. к курсовой работе.-НПИ, Новгород, 1988. - 33 с.

Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.:Высшая школа,1967. - 600 с.

Роткоп Л.Л., Спокойный Ю.Е. Обеспечение тепловых режимов при конструировании РЭА. – М.:Сов.радио, 1976. – 232с.